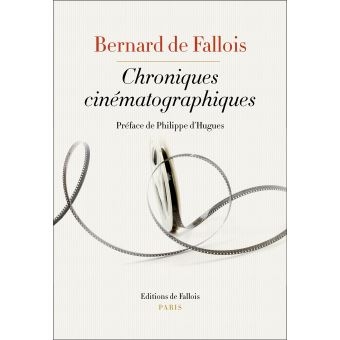

Passionnant aperçu du meilleur et du pire de la production mondiale au tournant des années 1960, le recueil des Chroniques cinématographiques de Bernard de Fallois (1926-2018) qui fut éditeur, essayiste de haute volée et critique de cinéma sous le pseudo de René Cortade, nous fait «voir», « revoir » ou découvrir plus de 140 films avec un brio érudit pur de tout pédantisme, une intelligence éclatante et une qualité de cœur que module une langue merveilleuse de vivacité et d’élégance.

L’exercice de la critique - qui fut parfois un grand art sous les plumes de Baudelaire et de Sainte-Beuve, de Proust ou de Jean Starobinski, de Walter Benjamin ou de Mary McCarthy - se fait aujourd’hui rarissime et particulièrement dans le domaine de la chronique cinématographique ou l’érudit monomaniaque, le spécialiste jargonnant ou le porte-voix complaisant des modes et de la publicité se répartissent le «parts de marché» médiatiques alors même que tout un chacun s’improvise commentateur de tout et n’importe quoi via les réseaux sociaux .

Ce qui est sûr, à ma connaissance en tout cas, c’est qu’un recueil de critique tel que les Chroniques cinématographiques de Bernard de Fallois, alias René Cortade sous son pseudo momentané, est sans pareil aujourd’hui, qui se lit cependant comme si ses coups de cœur et ses coups de gueule dataient de ce matin.

C’est que l’art des plus grands créateurs à la Chaplin, Hitchcock, Fellini, Becker, Bergman, De Sica, Tati, Dreyer, Ford, Welles et autres «élus» ne vieillit pas alors que tant de «films cultes» d’une saison ne résistent pas à l’épreuve du temps, lequel balaie aussi le tout-venant de la critique souvent conformiste - ou brillant d’anticonformisme de façade en ces années de la Nouvelle Vague où Bernard de Fallois exerça son talent de franc-tireur passé de l’enseignement de la littérature à la critique littéraire et cinématographique (notamment dans les hebdos Arts et Le Nouveau Candide, de 1959 à 1962) avec une puissance de synthèse et une verve exceptionnelles.

De Charlot à Proust, Céline et Cabiria…

Contre toute attente, de la part d’un grand proustien écrivant dans un hebdo dirigé par le très brillant et peu gauchisant Jacques Laurent, la critique de cinéma pratiquée par Bernard de Fallois n’est en rien confinée dans une idéologie «de droite», même si le successeur de François Truffaut dans les pages d’Arts se plaît à fustiger les «penseurs» de la Nouvelle Vague et plus généralement les réalisateurs «à messages» qui en restent aux bons sentiments «de gauche». Ses critères de jugement sont essentiellement artistiques mais pas du tout limités à l’art pour l’art. Le cinéma selon Fallois (amateur très avisé de cirque autant que de littérature) est fondamentalement ancré dans la réalité humaine de notre temps , dont le langage spécifique s’adresse à tous et se distingue de la littérature et des arts plastiques ou musicaux tout en s’y abreuvant naturellement. De fait, et à tout moment, René Cortade nourrit ses jugements de rapprochements entre le cinéma et la littérature ou la musique, et parfois d’une façon inattendue, comme à propos de Charlot.

« L’artiste dont Chaplin est le plus proche », écrit-il ainsi, « aussi bien par la coloration affective de son comique que par ses procédés, ce n’est pas De Sica, ni Clair ni Tati, c’est Proust ». Et d’argumenter exemples à l’appui. « Marcel emprisonné dans le tambour d’une porte de restaurant dont il ne peut se dégager, Marcel riant sans comprendre que depuis dix minutes Albertine essaie de lui passer le furet sans être vue (…) sont exactement les situations privilégiées des films de Chaplin ».

Celui-ci, comme Proust, détaille à tout moment une « psychologie de la gaffe », mais le rapprochement na va pas au-delà car « il reste trop de sagesse et de raison dans l’univers proustien pour que Charlot puisse vraiment s’y sentir à l’aise. » Sur quoi c’est en Bardamu de Louis-Ferdinand Céline, dans le Voyage au bout de la nuit, que le critique voit le frère de Charlot : « Une tragédie sans noblesse , une farce énorne et sanglante, telle est la vie dont Céline et Chaplin nous ont peint les soubresauts désordonnés (…) Par l’invective ou par le rire, ces deux œuvres dénoncent de manière aussi radicale la frime sociale et la duperie de la vie «seule et dernière maîtresse des hommes ».

Ailleurs, Bernard de Fallois rapprochera Charlot de la Cabiria de Fellini «qui vit et souffre dans toutes les grandes villes du monde », et c’est aussi «à l’ombre de Fellini» qu’il situera Les Bonnes femmes de Claude Chabrol, selon lui le meilleur film de l’auteur du Beau Serge dont il éreinte en revanche À double tour en se demandant si ce film raté ne sonne pas le glas de la «nouvelle vague» ?

À propos de celle-ci, Bernard de Fallois se montre d’ailleurs aussi disposé à reconnaître les talents réels et les réussites éventuelles (comme Jules et Jim de Truffaut) qu’à brocarder les enthousiasmes convenus par effet de mode ou de snobisme. Ainsi taxe-t-il À bout de souffle, qu’il est chic et quasi automatique d’estimer un chef-d’œuvre de « film assez inhumain, assez hargneux, assez vide », tout en lui reconnaissant la qualité d’expression « la plus franche, la plus complète, la plus réussie de la Nouvelle Vague », alors même qu’il voit bel et bien, en Godard le jobard, un artiste original en dépit de son « infantilisme prolongé »..

Entre réel et chant du monde

Les chroniques de Bernard de Fallois sont une mine foisonnante d’observations et de réflexions, à la fois sur les films et leurs sujets, les acteurs et l’époque, et plus largement sur la condition humaine dont le cinéma rend compte dans le langage le plus accessible à tous en participant à ce que le chroniqueur, après Jacques Audiberti, appelle «le chant du monde».

« Il est bon de siffler et meilleur d’applaudir », écrit René Cortade, parfois cruel quand il persifle (« On n’a jamais réussi à faire de cette pintade dodue une grande actrice », note-t-il à propos de Sofia Loren, qu’il traitera plus gentiment ailleurs…) souvent très juste quand il se montre sévère avec les faiseurs médiocres ou les succès trompeurs, sans épargner les ratés des réalisateur les plus brillants ; mais c’est en somme quand il applaudit qu’il est le meilleur. À cet égard, c’est un vrai bonheur que de le lire, qui nous donne souvent l’envie de voir (ou de revoir) les films auxquels il consacre ses plus enthousiastes éloges, dûment détaillés.

Le goût de Fallois/Cortade est très solidement centré, dont le noyau est à la fois dur et doux, qui lui permet de toucher à tous les points de la circonférence, du plus anodin en apparence (la beauté exquise de Brigitte Bardot et son intelligence instinctive parfois plus fine que celle des mecs qui la dirigent) au plus éminent en termes de génie artistique, dans Tonnerre sur le Mexique d’Eisenstein ou dans La Dolce Vita de Fellini qu’il analyse admirablement à chaud, juste avant la palme d’or de Cannes, mais après le scandale en Italie et le déferlement de pieuses condamnations. Contre ses collègues qui ne voient en ce film qu’un suite décousue de sketches, René Cortade célèbre le grand poème mélancolique des illusions perdues succédant aux Vitelloni, et c’est avec la même intelligence poreuse et pénétrante qu’il nous fait redécouvrir les tenants profonds de Viridiana, le noir chef-d’œuvre de Bunuel.

Quand il parle de John Ford, on dirait que Cortade a vu tous les westerns et les policiers de l’époque, de même qu’il semble tout savoir du cinéma italien et tutti quanti , n’hésitant pas à talocher le gauchisme de salon d’un Visconti ou l’intellectualisme froid d’un Antonioni, comme il fustige les sublimités cérébrales d’un cinéma français aussi pédant que prétentieux, de Duras à Resnais et jusqu’au Sartre embarqué dans la réalisation de Sorcières de Salem de Raymond Rouleau, qui lui fait dire qu’ «on savait depuis longtemps que la présence de l’éminent philosophe suffit en général à transformer les meilleurs acteurs en une série de cornichons agrégatifs »…

Mais il sera aussi féroce contre La Jument verte d’Autant-Lara, trahison vulgaire du charmant conte de Marcel Aymé, avant d’applaudir Léon Morin prêtre de Jean-PierreMelville, d’après le superbe roman de Béatrix Beck, ou Plein soleil de René Clément d’après Patricia Highsmith.

D’une totale indépendance d’esprit, Fallois/Cortade ne craint pas de défendre le docu-choc Mondo cane de Jacopetti, conchié par tous , ou de porter aux nues la comédie musicale West side story pour ses acteurs-danseurs et sa splendeur «picturale» tout en égratignant la musique de Bernstein...

Ainsi que le souligne Philippe d’Hugues dans sa préface, les jugement de Cortade sont clairement subjectifs, mais néanmoins étayés et nuancés, jusque dans le plus vif, et c’est encore un plaisir de les discuter ou même de les disputer.

Dire enfin que le maître-mot de ces chronique me paraît la passion généreuse de leur auteur, immédiatement donnée en partage - et vite, alors, retournons à toutes voiles aux «toiles» !

Bernard de Fallois , Chroniques cinématographiques. Préface de Philippe d’Hugues. Editions de Fallois, 458p.

Dessin: Matthias Rihs.

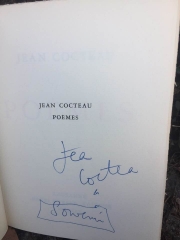

Ou la grâce, parfois, des vers de Jean Cocteau…

Ou la grâce, parfois, des vers de Jean Cocteau…