Vie et destin

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Celui qui sait par cœur toutes les notes de La Flûte enchantée / Ceux qui voient la musique en couleurs et notamment Messiaen et Debussy mais aussi Dutilleux et Arvo Pärt / Celui qui échappe au canard du doute à lèvres de vermouth en se repassant le 4e Concerto brandebourgeois / Celle qui se rappelle l’ami disparu avec lequel on écoutait le Göttingen de Barbara / Ceux qui te répètent qu’ils te reçoivent 5 sur 5 et dont le regard dit tout le contraire / Celui que Vivaldi met en joie alors qu’il n’est qu’épicier non mais t’y comprends quelque chose ? / Celle qui sait les pouvoirs érogènes des ragas de l’Inde / Ceux qui ne se doutent pas qu’ils ont l’oreille absolue et ne semblent pas en souffrir à vue de nez / Celui qui écoute le doux murmure des nonnes à la sieste / Celle qui prête son oreille à un mendiant aveugle qui lui sourit en entendant tomber la pièce / Ceux qui sont à l’écoute des démunis aux heures réglementaires / Celui qui fait semblant de ne pas entendre son heure sonner / Celle qui entend ce que lui disent les lèvres du sourd-muet aussi salace que bien foutu / Ceux qui laissent dire en souriant comme le bourreau qui retient le couteau pour le plaisir / Celui qui mâche du chewing-gum alors que la chanteuse de fado mime le désespoir de celle que son macho plaque pour une Islandaise rousse mais friquée de passage au Barrio Alto / Celle que son père richissime veut absolument faire opérer pour qu’elle devienne le soprano dramatico de ses rêves / Ceux qui écoutent la radio des voisins mais baissent la voix pour critiquer leurs émissions à la con / Celui qui a ce qu’on appelle deux voix dont il use parfois dans les soirées récréatives / Celle qu’on appelle le rossignol de la ZUP / Ceux qui dérogent à leur vœu de ne jamais manger d’oiseau en se tapant de temps en temps un bonne paire de cailles tirées les dimanches de brume / Celui qui entend la musique de l’ascenseur sans se douter que c’est du Monteverdi First Class / Celle qui laisse s’épancher la concierge avant de lui faire comprendre que son appareil audio n’est pas branché / Celle qui sait la partition de Violetta par cœur mais n’a pas encore trouvé l’homme qui la fera souffrir comme dans La Traviata / Ceux qui n’écoutent que leur courage hélas peu causant chez des retraités finlandais en saison morte, etc.

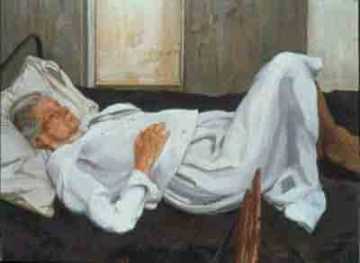

Image : Lucian Freud, La Mère.

…C’est finalement à la Commission fédérale Culture & Hygiène qu’a incombé la charge de finaliser le contrat d’assurance de l’œuvre de la plasticienne Heidi Bibelotti, en vue de sa présentation dans les hauts lieux de l’Art contemporain globalisé, à hauteur de 2 millions d’euros, étant entendu que l’aspect ludique et subversif à la fois de l’installation serait mis en valeur par une scénographie adaptée à chaque espace muséal par le bureau d’architectes Rudi & Noldi, autres phares avérés de la Nouvelle Créativité Helvétique dûment sponsorisée par le conglomérat bancaire avec l'aval des élites du peuple …

Image : Philip Seelen

À propos de Wise Blood (Le Malin) de John Huston, tiré de La sagesse dans le sang de Flannery O’Connor.

Il est souvent mortifiant de voir ce qui a été fait d’un grand livre au cinéma, et c’est pourquoi je me suis gardé, pendant des années, de voir Le Malin (Wise Blood) de John Huston, tiré du premier roman de Flannery O’Connor, paru en 1952 et marqué par une extrême concentration de substance explosive, tant sociale et psychologique que spirituelle.

Or, contre toute attente, le voyant enfin l’autre soir, force m’a été de reconnaître la réussite exceptionnelle de ce film ressaisissant les thèmes essentiels du roman en en simplifiant la ligne générale et non sans modifier aussi le dessin de certains personnages, à commencer par la fille du faux aveugle qui, de petite fille, devient ici une jeune fille plus troublante.

À la lecture, La Sagesse dans le sang reste aujourd’hui, je dirais même :plus que jamais, un roman d’une étrangeté folle, comme le relevait Flannery elle-même dans les lettres où elle dissuadait ses lecteurs-éditeurs de le « normaliser ».

À quoi rime l’errance furibonde de Hazel Motes, revenu de quatre ans de guerre dans son bled du Tennessee pour y faire « des choses » qu’il n’a jamais faites, telle le fondation d’une nouvelle Eglise du Christ sans Jésus, dont il proclame que ce n’est qu’un escroc dans les pattes duquel l’a jeté son grand-père le terrible pasteur ? À quoi rime, parallèlement, la quête non moins énigmatique du jeune Enoch, qui s’accroche aux basques d’Hazel et lui ramène un Jésus de substitution en la personne d’un ancêtre de l’homme naturalisé à bouche cousue qu’il dérobe dans le Museum local, et quelle mouche le pique à se déguiser en gorille de fête foraine pour cavaler dans sa nuit solitaire ? À quoi rime enfin le harcèlement, par Hazel, de l’aveugle prêcheur et de l’enfant qui le guide ?

Telles sont, entre beaucoup d’autres, les questions que se pose le lecteur au fil du roman, dont le tissage extrêmement serré se détend dans Le Malin de John Huston, qui gagne en intelligibilité et en émotion ce qu’il perd en revanche en profondeur paradoxale et en folie drolatique. Ce que John Huston rend admirablement avec son adaptation, dans ce trou de province des années 50 où les rappels à l’ordre foisonnent en grandes pancartes sur fond de dèche et de grossièreté, c’est le ton du roman et le dessin de ses personnages, à commencer par Hazel dont la tension frénétique d’antichrist est portée à l’incandescence par un Brad Dourif sidérant. Dans le même registres des allumés, le faux aveugle de Harry Dean Stanton n’est pas moins inquiétant, face sombre d’une galerie de « grotesques » dont les femmes bien intentionnées, bonnes chrétiennes conventionnelles mais peu douées pour ces « horreurs » mystiques, sont le pendant. De la rose catin que visite Hazel au début du roman, à sa brave logeuse le pressant de l’épouser et découvrant des clous dans ses souliers et un cilice de fil de fer barbelé sous sa chemise, elles ne rompent en rien avec l’étrangeté mystérieuse de ce roman illustrant les dérives extrêmes du puritanisme, dont l’émotion finale qu’il dégage (dans le film autant que dans le livre) est bien moins paradoxal qu’il ne semblait d’abord…

Ce que John Huston rend admirablement avec son adaptation, dans ce trou de province des années 50 où les rappels à l’ordre foisonnent en grandes pancartes sur fond de dèche et de grossièreté, c’est le ton du roman et le dessin de ses personnages, à commencer par Hazel dont la tension frénétique d’antichrist est portée à l’incandescence par un Brad Dourif sidérant. Dans le même registres des allumés, le faux aveugle de Harry Dean Stanton n’est pas moins inquiétant, face sombre d’une galerie de « grotesques » dont les femmes bien intentionnées, bonnes chrétiennes conventionnelles mais peu douées pour ces « horreurs » mystiques, sont le pendant. De la rose catin que visite Hazel au début du roman, à sa brave logeuse le pressant de l’épouser et découvrant des clous dans ses souliers et un cilice de fil de fer barbelé sous sa chemise, elles ne rompent en rien avec l’étrangeté mystérieuse de ce roman illustrant les dérives extrêmes du puritanisme, dont l’émotion finale qu’il dégage (dans le film autant que dans le livre) est bien moins paradoxal qu’il ne semblait d’abord…