Au printemps retrouvé

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Dans New York sans New York, son dernier recueil de proses impressionnistes, souvent délectables et toujours intéressantes à de multiples égards, l’écrivain minimaliste défend l’idée qu’on peut voyager autour de sa chambre, ou sur le tapis magique de sa table de travail, aussi bien qu’aux ordres d’un Tour Operator pressé ou stressé. Foison d’évocations qui parleront à celles et ceux qui ont goûté à la Grande Pomme en 3D, autant qu’aux autres qui partageront les rêveries nomades de l’auteur.

Dans New York sans New York, son dernier recueil de proses impressionnistes, souvent délectables et toujours intéressantes à de multiples égards, l’écrivain minimaliste défend l’idée qu’on peut voyager autour de sa chambre, ou sur le tapis magique de sa table de travail, aussi bien qu’aux ordres d’un Tour Operator pressé ou stressé. Foison d’évocations qui parleront à celles et ceux qui ont goûté à la Grande Pomme en 3D, autant qu’aux autres qui partageront les rêveries nomades de l’auteur.

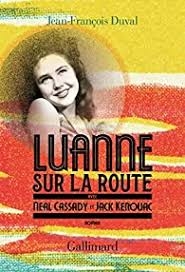

Coïncidence : deux auteurs genevois signent, au même moment, deux romans «américains», chacun dans sa catégorie. Joël Dicker se revisite lui-même avec L’Affaire Alaska Sanders, pour une enquête étroitement liée à celle qui lui valut son premier (phénoménal) succès; et Jean-François Duval, dans le plus original de ses romans, décape et revivifie le mythe des beatniks avec LuAnne, sur la route de Neal Cassady et Jack Kerouac, en donnant (notamment) la parole à la fille fleur Marylou du roman « culte » Sur la route dont il a rencontré le modèle. Deux livres peu comparables apparemment, mais qui ont plus d’un point commun - et peut-être des plus importants ?

Coïncidence : deux auteurs genevois signent, au même moment, deux romans «américains», chacun dans sa catégorie. Joël Dicker se revisite lui-même avec L’Affaire Alaska Sanders, pour une enquête étroitement liée à celle qui lui valut son premier (phénoménal) succès; et Jean-François Duval, dans le plus original de ses romans, décape et revivifie le mythe des beatniks avec LuAnne, sur la route de Neal Cassady et Jack Kerouac, en donnant (notamment) la parole à la fille fleur Marylou du roman « culte » Sur la route dont il a rencontré le modèle. Deux livres peu comparables apparemment, mais qui ont plus d’un point commun - et peut-être des plus importants ?

À propos de Causes toujours, chronique de La Montagne.

Il en va de la lecture de Philippe Muray comme de l'air de la montagne: elle tonifie à tout coup. Le journal éponyme auvergnat, La Montagne du très cher et très regretté Vialatte, dit aussi Alexandre le Bienheureux, nous renvoie d'ailleurs cet air revigorant en publiant, ces jours, quelque 35 chroniques du non moins estimable contempteur de l'hyperfestif et du politiquement correct, mort au début de l'an 2006 après avoir trop fumé. Bien fait pour lui, clameront les tenants de la "cause" anti-fumée. Or c'est aux tenants de toutes les "causes", justement, que Philippe Muray réserve, à titre posthume, son premier coup de pied de l'âne, sous le titre Les ânes de garde.

C'est entendu: nous aimons bien les ânes. Nous qui partageons, sur l'alpage de La Désirade, l'air de trois baudets en 3D, nous savons de quoi nous parlons. Mais nos ânes voisins, placides à l'ordinaire, sont assez sages pour ne point se vexer du fait que nous traitions parfois tel ou tel bipède d'âne bâté, peu soucieux en somme de leur "cause" en tant que telle. Or tel est bien le sujet de la foucade de Philippe Muray: la "cause" des ânes et de leur dignité devenant un combat. Et de citer les exemples précis d'élus ou de communes de France s'inspirant de la Bible pour enjoindre la citoyenne ou le citoyen de ne point prendre le nom de l'âne en vain. Et de brocarder l'asinothérapie, visant au ressourcement de l'individu stressé par la compagnie des ânes, entre autres fadaises.

C'est entendu: nous aimons bien les ânes. Nous qui partageons, sur l'alpage de La Désirade, l'air de trois baudets en 3D, nous savons de quoi nous parlons. Mais nos ânes voisins, placides à l'ordinaire, sont assez sages pour ne point se vexer du fait que nous traitions parfois tel ou tel bipède d'âne bâté, peu soucieux en somme de leur "cause" en tant que telle. Or tel est bien le sujet de la foucade de Philippe Muray: la "cause" des ânes et de leur dignité devenant un combat. Et de citer les exemples précis d'élus ou de communes de France s'inspirant de la Bible pour enjoindre la citoyenne ou le citoyen de ne point prendre le nom de l'âne en vain. Et de brocarder l'asinothérapie, visant au ressourcement de l'individu stressé par la compagnie des ânes, entre autres fadaises.

De l'Asinus Parade, grande fête du bourricot documentée sur Internet par l'Espace Aliboron, à cette autre ânerie caractérisée que fut l'émission de télé-réalité Loft Story, marquant selon lui l'avènement des "suicidés de la satiété", jusqu'à la destruction de leurs récoltes par des agriculteurs bretons sommés de laisser la place à un Teknival, ou rave party, entre trente autres thèmes non moins festifs, Philippe Muray s'en donne à coeur joie.

Cet air revigorant déboule ainsi dans ce petit recueil épatant faisant pendant pratique (à glisser dans le sac Vuitton de Madame ou le baise-en-ville de Monsieur) aux plus substantiels volumes des Exorcismes spirituels et autres réflexions d'Après l'Histoire, gratifié d'une introduction anthume de Jean Baudrillard ( Le malin génie de Philippe Muray) et d'un hommage final de François Tailandier qui saluait, au lendemain de sa disparition, la "voix singulière" d'un esprit libre "qui n'aura jamais voulu collaborer au lieu commun, ce perchoir de l'intelligence endormie"...

Cet air revigorant déboule ainsi dans ce petit recueil épatant faisant pendant pratique (à glisser dans le sac Vuitton de Madame ou le baise-en-ville de Monsieur) aux plus substantiels volumes des Exorcismes spirituels et autres réflexions d'Après l'Histoire, gratifié d'une introduction anthume de Jean Baudrillard ( Le malin génie de Philippe Muray) et d'un hommage final de François Tailandier qui saluait, au lendemain de sa disparition, la "voix singulière" d'un esprit libre "qui n'aura jamais voulu collaborer au lieu commun, ce perchoir de l'intelligence endormie"...

Philippe Muray. Causes toujours. Editions Descartes & Co et La Montagne, 127p.

Avec l'auteur de Pilgrim à Cotignac...

Il est beaucoup d’écrivains qu’on aime lire sans éprouver, pour autant, le désir de les rencontrer. Maintes rencontres sont d’ailleurs décevantes à cet égard, qui se bornent à un entretien formel d’une heure ou deux visant, essentiellement, à la publicité d’une récente publication.

Et puis il y a , dans la vie d’un lecteur de métier, des élans plus ou moins explicables qui font qu’une rencontre paraît s’imposer. Peut-être la trajectoire humaine de l’écrivain, sa pâte vivante, sa présence sont-elles déterminantes ? Et de fait, tel est le sentiment qui m’ a poussé à faire la route de Cotignac, dans l’arrière-pays varois, pour rencontrer Timothy Findley en ses quartiers de scribe retiré, qu’il alterne avec ses séjours plus urbains au Canada.

Bien plus que tant de fausses valeurs actuelles, quatre livres de Timothy Findley m’avaient assuré de sa profonde compréhension de l’être humain et de sa vision pénétrante du monde et de la littérature. Par ailleurs, la trajectoire de «Tiff», abréviation de Timothy Irving Frederick Findley, dégageait une aura légendaire.

Or, dès mon arrivée dans le petit bourg de pierre ocre accroché à la pente, avec une heure de retard qui me fit trouver, sur la porte du mas au volets bleus, une lettre manuscrite me renvoyant à la Table de La Fontaine où l’écrivain m’attendait, amicalement soucieux, aux côtés de son compagnon Bill Whitehead - dès ce moment il me sembla replonger dans cette atmosphère comme enchantée dans laquelle vivent les vrais artistes, qui se foutent des retards mais craignent terriblement les accidents de la route et autre aléas de l’existence.

De ceux-ci, ainsi qu’il me l’a raconté, Timothy Findley a une expérience plus aiguë que maints hommes de lettres empantouflés. Cloué au lit de longues années par une mononucléose, tôt conscient de sa différence d’artiste et d’individu hypersensitif, marqué à vie par un entourage familial où l’alcool et la folie amenuisaient les frontières entre réalité et délire, comme on le ressent fort dans ses romans, Tiff a rêvé d’abord d’une carrière de danseur, à laquelle il a dû renoncer pour une anomalie discale. Le théâtre, puis le cinéma, furent alors la première échappée de ce grand imaginatif.

«J’aurais pu faire une belle carrière. Jamais je n’aurais été une star, mais je faisais d’assez présentables mauvais garçons...» Comédien classique, il participa au fameux Stratford Shakespearian Festival avant de suivre, en Angleterre, Alec Guinness, et de travailler avec John Gielguld et Peter Brook. Souvenir piquant: un jour, aux Etats-Unis, il céda sa place, dans une adaptation de L’Immoraliste de Gide, à un jeune acteur qui n’était autre que James Dean...

C’est en jouant, avec Ruth Gordon, dans le Matchmaker du grand Thornton Wilder, que Tiff se vit encouragé à écrire. «J’avais engagé une discussion vive avec Ruth, qui m’incita à lui écrire une longue lettre de réponse. Quand elle en eut pris connaissance, elle me lança: mais mon Tiffy, il faut arrêter le théâtre, c’est pour l’écriture que tu es fait !»

Dans la foulée, après qu’il eut composé une première pièce et l’eut soumise à Thornton Wilder, celui-ci lui administra une leçon d’humilité cruelle et salutaire à la fois: «J’étais tremblant, comprenez-vous, et tout de suite, Thornton m’a dit: c’est affreux, Tiff, tu écris là-haut, perché sur les hauteurs, et tes mots ne nous atteignent pas. Il te faut redescendre jusqu’à nous pour nous raconter tout ça !»

A table, savourant la cuisine du lieu, faire la connaissance de Timothy Findley consiste aussi à écouter son ami Bill. Ancien acteur et producteur de théâtre, William Whitehead est aujourd’hui ce qu’on pourrait dire le manager du gang bicéphale, assurant l’intendance, l’administration de la «firme» et, à la source, la dactylographie des manuscrits fluviaux de Timothy Findley. Chaque lendemain d’écriture de Tiff, Bill lit ainsi, avec son redoutable talent d’acteur, ce qui a été écrit par son ami. Ensuite de quoi s’accomplit tout un travail d’élaboration et de corrections relevant de l’artisanat.

«La lecture de Bill, explique Timothy Findley, m’est extrêmement précieuse pour distinguer ce qui sonne juste et ce qui ne va pas. Cela étant, je sais parfois que j’ai raison malgré ses objections, et je n’en démords pas!»

Sous leurs dehors bons enfants, les deux compères sont de redoutables professionnels. Leur vie commune s’est amorcée au début des années 60, dans une petite maison de la banlieue de Toronto. Bill y écrivait des documentaires de vulgarisation pour la radio et la télévision, tandis que Tiffy rédigeait des publicités.

De toute évidence, l’art du comédien (il faut entendre le romancier moduler une voix ou mimer un personnage!), l’expérience des divers milieux qu’il a fréquentés, de Hollywood à Londres, et des multiples travaux alimentaires qu’il a accomplis, a aidé Tiff a tremper son art de médium.

Or ce qui saisit, à la lecture de ses romans, c’est que cet artisan rompu aux ficelles des techniques narratives contemporaines est, avant tout, un romancier des profondeurs du cœur humain, non pas un faiseur habile mais un formidable écrivain.

Cette visite remonte à mai 2001

Timoth Findley est mort en avril 2002

Lire Timothy Findley

Lire Timothy Findley

Le nom de Timothy Findley est encore trop peu connu du lecteur francophone en dépit de son succès croissant, notament avec le fascinant Pilgrim, paru en novembre 2000 à l’enseigne du Serpent à Plumes, où ont paru les autres livres cités ici. L’oeuvre multiforme du Canadien, largement reconnue dans l’aire anglo-saxonne et traduite en 15 langues, est pourtant l’une des plus intéressantes qui soient aujourd’hui. Pour qui ne connaît rien de Timothy Findley, la découverte de ses romans peut constituer un superbe programe de lecture. Le plus ample et le plus accessible est sans doute Pilgrim, qui nous ménage une mémorable traversée du temps, avec la rencontre de Léonard de Vinci, de Rodin ou de Carl Gustav Jung, que l’immortel protagoniste (le pauvre n’arrive pas à se suicider) rencontre tour à tour. Pour ma part, je lui préfère le très noir Chasseur de têtes, «remake» urbain et américain d’Au coeur des ténèbres de Conrad et saisissant aperçu du mal dans la société contemporaine. Autres merveilles: La Fille de l’homme au piano (Folio, 3522), qui vient d’être réédité en poche, et Le dernier des fous, premier roman de Findley contenant déjà toute sa substance dramatique. Egalement traduits, restent Nos adieux, plus autobiographique, et Guerres, peinture sombre de la Grande Guerre qui a valu sa première notoriété à l’écrivain. Enfin, la lecture d’ Inside memory - pages from a writer’s worbook (Harper Collins, 1990) est également à recommander.

René Girard est mort le 4 novembre 2015 à Stanford, à l'âge de 91 ans. Mais ses livres rayonnent plus que jamais, malgré le déni d'une certaine intelligentsia française.

Entretien avec René Girard, en 2007.

Dans Achever Clausewitz, débat passionnant (avec Benoît Chantre) sur l’alternative de la violence et de la réconciliation, René Girard inscrit sa pensée au cœur du temps présent. Immense "lecteur du monde", René Girard fut d'abord l'auteur de Mensonge romantique et vérité romanesque, mémorable traversée du roman européen de Cervantès à Proust, où il applique sa fameuse théorie mimétique. Par la suite, avec La Violence et le sacré, Des choses cachées depuis la fondation du monde et Le bouc émissaire, notamment, le moins "à la mode" des penseurs français a fondé une véritable anthropologie en rupture avec les théories modernes du structuralisme ou de la déconstruction.

Le sentiment que le monde actuel n’a plus de sens ni d'autres lois que celles du marché, la conscience du danger mortel que l’homme représente désormais pour lui-même et pour la planète, enfin le spectacle quotidien d’une violence aveugle et tournant à vide poussent les uns vers la seule jouissance immédiate et les autres à l’indifférence désenchantée.

Or à ceux-là et à tous les autres, René Girard, au regard duquel la réalité est peut-être pire qu’ils ne l’imaginent, oppose une espérance intacte. A quoi celle–ci tient-elle ? À la conviction que ce qui nous pousse à la violence peut être dépassé. Comment cela ? C’est ce que nous sommes allé demander à ce franc-tireur farouche de la pensée contemporaine, radieux octogénaire, académicien peu académique et fondateur d’une « théorie mimétique » souvent controversée mais que la science rejoint aujourd’hui.

- Qu’est-ce que le mimétisme ?

- C’est la relation triangulaire qui fait que je désire ce que désire l’autre. J’en ai eu la première intuition lorsque j’ai commencé d’enseigner la littérature française à mes étudiants américains, au lendemain de la guerre. Cela m’est apparu à travers le snobisme des héros de Balzac, Stendhal et Proust, autant que dans la rivalité exacerbée des personnages de Cervantès ou des romans de Dostoïevski. Le sujet archétypal, que la littérature universelle illustre, c’est la rivalité de deux hommes devant une femme. Les hommes désirent la même chose. S’ils sont des rivaux proches, ils vont se battre. La question anthropologique est alors de savoir comment les hommes ont réussi à s’entendre dans ces conditions et à constituer des sociétés. Ma solution passe par l’analyse des crises dans les sociétés archaïques et par la fondation des mythes. Ceux-ci mentent. Ils font un dieu de l’individu sacrifié par une communauté à la suite d’une crise, alors qu’il est, selon moi, un bouc émissaire. Confrontée à une crise majeure, la société archaïque trouve pâture à son ressentiment dans ce personnage qu’on élimine et qui devient un dieu. Le sacrifice rituel, institution majeure des sociétés humaines, évacue ainsi la violence sur l’extérieur.

- C’est la relation triangulaire qui fait que je désire ce que désire l’autre. J’en ai eu la première intuition lorsque j’ai commencé d’enseigner la littérature française à mes étudiants américains, au lendemain de la guerre. Cela m’est apparu à travers le snobisme des héros de Balzac, Stendhal et Proust, autant que dans la rivalité exacerbée des personnages de Cervantès ou des romans de Dostoïevski. Le sujet archétypal, que la littérature universelle illustre, c’est la rivalité de deux hommes devant une femme. Les hommes désirent la même chose. S’ils sont des rivaux proches, ils vont se battre. La question anthropologique est alors de savoir comment les hommes ont réussi à s’entendre dans ces conditions et à constituer des sociétés. Ma solution passe par l’analyse des crises dans les sociétés archaïques et par la fondation des mythes. Ceux-ci mentent. Ils font un dieu de l’individu sacrifié par une communauté à la suite d’une crise, alors qu’il est, selon moi, un bouc émissaire. Confrontée à une crise majeure, la société archaïque trouve pâture à son ressentiment dans ce personnage qu’on élimine et qui devient un dieu. Le sacrifice rituel, institution majeure des sociétés humaines, évacue ainsi la violence sur l’extérieur.

- Tout commence avec Caïn et Abel…

- Dans la Bible, le serpent de la Genèse est la première manifestation du mimétisme, mais le meurtre de Caïn marque en effet la naissance de la culture. Et qu’est-ce que le christianisme ? C’est une foule qui se porte contre une victime et qui fait d’elle son bouc émissaire. L’anthropologie moderne dit alors : christianisme et religion archaïque, pas de différence. Ce n’est pas vrai du tout, mais la différence est tellement simple que personne ne la voit : une religion archaïque créé un dieu à la fois coupable et salvateur, parce que coupable. Le christianisme, le premier, affirme l’innocence de la victime. C’est une révolution profonde, la seule qui puisse nous faire sortir du mimétisme par une imitation qui libère l’individu.

- Et Clausewitz là-dedans ?

- On m’a toujours reproché de m’intéresser à la littérature, supposée « fantaisiste», non fiable du point de vue scientifique. Je réponds que les écrivains sont les meilleurs observateurs de ce qui tisse les rapports humains. Lorsque je suis tombé, il y a cinq ans, sur des extraits de De la guerre de Clausewitz, stratège prussien fasciné par son ennemi Napoléon, j’ai découvert la notion de « montée aux extrêmes » qui préfigure ce qu’on appelle l’escalade. Rappelez-vous la scène du dictateur de Chaplin où les rivaux sont sur des sièges de coiffeur qu’ils font monter alternativement. Il y a là une image formidable de cette « montée aux extrêmes ». Clausewitz pressent la guerre totale du XXe siècle, les conflits idéologiques et les moyens de destruction massifs, tout en cherchant à se rassurer. Dans sa foulée, alors qu’il pense à la bombe atomique, Raymond Aron interprète la phrase fameuse de Clausewitz, « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens », avec la conviction que la politique sera toujours supérieure à la guerre. L’un et l’autre pèchent par manque de réalisme ! Les guerres du XXe siècle et le terrorisme illustreront la montée aux extrêmes comme, aujourd’hui, la réponse de Bush à Ben Laden, relevant du pur mimétisme,

- Un poète apparaît alors, et une femme de lettres suisse...

- Hölderlin d’abord, oui. Lorsque j’ai relu les poèmes de Hölderlin, j’ai découvert que son attitude par rapport au christianisme n’était pas du tout ce qu’on en dit dans la foulée de Heidegger. Avec Hölderlin, il me semble avoir trouvé un merveilleux contrepoint à Hegel et Clausewitz. Nul doute que ce soit un maniaco-dépressif caractérisé, hyper-mimétique. Mais on s’aperçoit, en lisant ses grands poèmes, que le Christ surplombe les dieux grecs. Pour Hölderlin, le Christ est manifestement la source de toute stabilité, par rapport à cette influence, poétiquement très fertile mais chaotique de la Grèce. Quant à Madame de Staël, qu’on juge trop souvent très mal, alors qu’elle a inventé la littérature comparée et décrit, dans De la littérature, des phénomènes mimétiques avec une acuité prodigieuse, elle intervient également au cœur de la relation entre la France et l’Allemagne, qu’il faut repenser pour comprendre la montée aux extrêmes et l’effondrement de l’Europe au XXe siècle, dans une perspective contemporaine de reconstruction européenne, précisément…

- Hölderlin d’abord, oui. Lorsque j’ai relu les poèmes de Hölderlin, j’ai découvert que son attitude par rapport au christianisme n’était pas du tout ce qu’on en dit dans la foulée de Heidegger. Avec Hölderlin, il me semble avoir trouvé un merveilleux contrepoint à Hegel et Clausewitz. Nul doute que ce soit un maniaco-dépressif caractérisé, hyper-mimétique. Mais on s’aperçoit, en lisant ses grands poèmes, que le Christ surplombe les dieux grecs. Pour Hölderlin, le Christ est manifestement la source de toute stabilité, par rapport à cette influence, poétiquement très fertile mais chaotique de la Grèce. Quant à Madame de Staël, qu’on juge trop souvent très mal, alors qu’elle a inventé la littérature comparée et décrit, dans De la littérature, des phénomènes mimétiques avec une acuité prodigieuse, elle intervient également au cœur de la relation entre la France et l’Allemagne, qu’il faut repenser pour comprendre la montée aux extrêmes et l’effondrement de l’Europe au XXe siècle, dans une perspective contemporaine de reconstruction européenne, précisément…

- Comment l’espérance peut-elle cohabiter avec le sentiment apocalyptique ?

- Je pense que les hommes veulent retrouver le sens. Ils ont conscience qu’ils sont en grand danger. L’Occident s’épuise actuellement dans le conflit contre le terrorisme islamiste, que son arrogance a incontestablement attisé. Mais comprendre l’islam passe aussi par l’analyse du ressentiment qui nourrit l’islamisme radical. Les fondamentalistes chrétiens pensent que Dieu est à l’origine de la violence, et c’est ce qui m’en sépare. Il nous faut reconnaître notre nature mimétique si nous voulons nous en libérer. La repentance de Jean Paul II est un moment inouï à cet égard. Si les hommes ne se réconcilient pas, tout est foutu. L’offre du « royaume de Dieu » n’est pas une option : c’est la réconciliation. Or ce moment de la réconciliation, c’est tous les jours...

(Cette partie de notre entretien a paru dans le quotidien romand 24 Heures, en 2007. La suite rétablit l'entier de notre conversation)

- Quelles ont été vos lectures d’enfance ?

- J’ai beaucoup lu et relu Kipling, mais plus encore Cervantès, dont j’avais découvert le Quichotte dans une édition jeunesse illustrée par Benjamin Rabier. Or que fait Don Quichotte ? Il lit des livres. Le mimétisme joue déjà à plein avec Samson Carrasco, son rival à la fois invisible et omniprésent.

- Comment en êtes-vous arrivé à votre première intuition de la théorie mimétique ?

- Je suis historien de formation. J’ai fait l’école des chartes pour retarder mon départ de la maison familiale, en 1941-42. Comme mon père avait remarqué mon aptitude au travail solitaire, il m’a recommandé l’inscription au concours de l’Ecole des chartes, que malheureusement j’ai réussi (rires). A vrai dire je n’avais aucune envie d’être archiviste provincial. Je n’ai pas vraiment le tempérament de l’érudit. L’occasion m’a été donnée de partir aux Etats-Unis où ayant à enseigner le français, j’ai commencé à lire les romans français avec mes étudiants américains. C’est là que m’est venue l’idée de l’imitation du désir, surtout dans le domaine social. Le rapport entre l’arrivisme balzacien, le snobisme stendhalien ou le snobisme proustien est évident. Ma formation d’historien m’a aidé à considérer le phénomène dans sa durée et son développement. Le snobisme évolue avec la société : les rapports entre les hommes changent entre la société de Balzac et celle de Proust. Proust est orienté vers une société qu’il désire fortement, mais pas d’une façon aussi concrète que les héros balzaciens, qui aspirent à l’argent et à la réussite. Le Narrateur de Proust désire à travers le désir des autres. On le voit avec l’épisode de Sarah Bernhardt, la grande actrice dont il attendait tout, qui le déçoit quand il la voit au théâtre et qui se trouve revalorisée en suite par ce qu’en dit M. de Norpois. C’est du pur mimétisme. Penser le caractère historique des choses, ce n’est pas se rapprocher du matérialisme mais c’est constater que dans le désir de l’individu se manifeste un rêve commun qui appartient à son époque. Le début des années 50 était encore une époque où l’on insistait toujours sur la différence et le caractère incomparable des œuvres. A mon avis c’était une fermeture…

- Vous étiez comparatiste d’entrée de jeu…

- Il est clair que passer du Paris de l’Occupation à un campus américain a constitué un décentrage important. Je sortais de quatre ans d’Occupation, c’est-à dire d’une vie provinciale et refermée sur elle-même. Le Paris de l’Occupation, pour un étudiant, c’était surtout les bouches de métro. Moi qui ne suis pas marcheur, j’ai très mal connu Paris. En Avignon, j’avais des amis qui s’intéressaient à la littérature, très différemment de moi. Je connaissais René Char, qui représentait la queue de comète du surréalisme. Cela m’était plutôt étranger, car je m’intéressais surtout au roman, au concret, au social.

- Avez-vous été un jeune romantique ?

- Certainement : nous le sommes tous. J’ai été un jeune romantique. René Char représentait une espèce de rêve littéraire. Un rêve à la Bovary. Dans mon enfance, c’était plutôt l’Olympic de Marseille qui cristallisait les rêves des adolescents, et tout à coup je me suis trouvé dans un milieu qui s’intéressait à la littérature, dont René Char était le modèle, qui arrivait avec son uniforme de commandant des FTP et qui connaissait tous les grands artistes de l’époque. Aux Etats-Unis je me suis retrouvé complètement seul, à la fois libéré de ces influences littéraires confronté à une société très différente, favorable à l’observation sociologique. Dès mon premier livre, Mensonge romantique et vérité romanesque, j’ai en effet pratiqué une sorte de sociologie poétique.

- A propos de sociologie, vous évoquez vos liens avec Lucien Goldmann, critique marxiste bien éloigné de vous…

- Lucien Goldmann a joué un rôle fondamental dans la mise en route de mon œuvre, d’abord en publiant un chapitre de mon premier livre dans sa revue Médiations, puis dans la revue Critique. Je n’ai jamais bien compris pourquoi il s’intéressait tant à mes livres, mais il m’a beaucoup aidé, c’est un fait…

- Quel a été votre rapport avec vos pairs ?

- J’ai commencé en Amérique en plein cambrousse, à l’université d’Indiana, puis j’ai continué à John Hopkins. Entre les deux, j’ai passé dans un collège pour jeunes filles bien élevées. C’est ce collège qui a créé l’école d’Avignon. Dès le début, j’ai eu une vie franco-américaine. Au début de ma carrière, je suis resté en France. Entre 40 et 43, j’ai fait une thèse sur l’opinion américaine envers la France entre 40 et 43. Je suis resté très ferré sur l’attitude très hostile de Roosevelt envers De Gaulle, probablement sous l’influence d’émigrés anti-allemands, dont le poète Saint-John Perse, qui traitait de Gaulle de fasciste et a poussé le milieu rooseveltien à cette hostilité. J’ai étudie la presse du New Deal qui accusait Roosevelt de mettre les bâtons dans les roues de De Gaulle, qui m'a rendu très gaulliste...

- Passons à votre « virage » anthropologique, avec La violence et le sacré…

- Quand j’ai découvert le désir mimétique, je me suis posé une question anthropologique : les hommes désirent la même chose. Plus ils sont proches plus ils ont cette tendance. S’ils sont des rivaux proches, ils vont se battre. Le sujet archétypal, que la littérature universelle illustre, c’est la rivalité de deux hommes devant une femme. La question, anthropologique est alors de savoir comment les hommes ont réussi à faire des sociétés et à s’entendre dans ces conditions.Ma solution passe par l’analyse des crises, omniprésentes dans les sociétés archaïques et dans les mythes, qui commencent toujours par une crise et par le meurtre d’un individu, lequel finit par devenir un dieu, alors qu’il est, selon moi, un bouc émissaire. C’est lui qui cristallise l’hostilité, tout le monde trouve pâture à son ressentiment dans ce personnage qu’on élimine et qui devient un dieu. Le sacrifice rituel, institution majeure des sociétés humaines, évacue la violence sur l’extérieur. Dès qu’il y a de nouveaux conflits, on refait le coup du bouc émissaire de façon inconsciente. Le désir mimétique est responsable non seulement du religieux mais des guerres extérieures et du mauvais rapport entre chaque culture et ce qui est en dehors d’elle, des dissensions internes autant que des conflits externes. Ce qui rend possible la culture humaine est une violence qui décharge. On se rappelle le mot d’Aristote sur le caractère cathartique de la tragédie, qui fonde la culture par la mort du héros.

- Comment s’est amorcée votre propre conversion au catholicisme ?

- De façon d’abord intellectuelle, également culturelle et familiale puisque j’ai reçu une éducation chrétienne. Ma mère était une bonne catholique tandis que mon père était plutôt athée. Si ma mère était de droite, je me suis beaucoup éloigné du catholicisme français à la Maurras. L’expérience de la guerre m’a fait réagir violemment contre la Collaboration. Quant à ma conversion, elle s’est ensuite approfondie par le cœur...

- Pourquoi vous être tant intéressé à Dostoïevski ?

- Précisément pour l’impossibilité de croire chez Dostoïevski, qui est une chose extraordinaire. Je pense qu’il découvre sur les rapports humains les mêmes choses qui me passionnent, sur le désir mimétique et l’impuissance de l’individu. Il y a chez lui, face à la Russie de son époque et ses terribles difficultés, une conscience de l’importance du religieux, mais une impossibilité de croire qui a joué un grand rôle. Contrairement à ce qu’on pense, Dostoïevski n’est pas un écrivain sentimental. Il est rationnel, par rapport notamment à la révolution ou au conservatisme, avant d’être sentimental. Il y a chez lui quelque chose de déchirant, marqué par le décalage entre raison et sentiment, notamment dans les premiers grands romans. Quand il dit hésiter entre la vérité et le Christ, comme si celui-ci pouvait être jouée contre celle-là, il se montre terriblement de son siècle. Cela a commencé avec Bielinski et les Occidentalistes. Bielinski a vu en lui cet orgueil gigantesque. Dostoïevski est lui-même prodigieusement mimétique, mais Le joueur nous révèle sa dimension rationnelle.

- Précisément pour l’impossibilité de croire chez Dostoïevski, qui est une chose extraordinaire. Je pense qu’il découvre sur les rapports humains les mêmes choses qui me passionnent, sur le désir mimétique et l’impuissance de l’individu. Il y a chez lui, face à la Russie de son époque et ses terribles difficultés, une conscience de l’importance du religieux, mais une impossibilité de croire qui a joué un grand rôle. Contrairement à ce qu’on pense, Dostoïevski n’est pas un écrivain sentimental. Il est rationnel, par rapport notamment à la révolution ou au conservatisme, avant d’être sentimental. Il y a chez lui quelque chose de déchirant, marqué par le décalage entre raison et sentiment, notamment dans les premiers grands romans. Quand il dit hésiter entre la vérité et le Christ, comme si celui-ci pouvait être jouée contre celle-là, il se montre terriblement de son siècle. Cela a commencé avec Bielinski et les Occidentalistes. Bielinski a vu en lui cet orgueil gigantesque. Dostoïevski est lui-même prodigieusement mimétique, mais Le joueur nous révèle sa dimension rationnelle.

- Revenons à Clausewitz…

- On m’a toujours reproché de m’intéresser aux écrivains, supposés « fantaisistes » et non fiables du point de vue « scientifique ». Je réponds que les écrivains sont de bien meilleurs observateurs de l’essentiel de ce qui tisse les rapports humains. Lorsque je suis tombé, il y a cinq ans, sur des extraits de De la guerre de Clausewitz, j’ai découvert ces notions-clé de la « montée aux extrêmes », et cela m’a intéressé tout de suite. Clausewitz pense ne parler que des rapports militaire, conflictuels entre les nations. Mais il les décrit comme des rapports de réciprocité entre individus, qui préfigurent ce qu’on appelle l’escalade. Rappelez-vous la scène du dictateur de Chaplin où les rivaux Hitler et Mussolini s'agitent sur leurs sièges de coiffeur. Pour Clausewitz, les guerres c’est ça. En outre, plus on avance dans l’histoire, plus les moyens de destruction deviennent puissants, et cela aussi il l’a détaillé. Son expérience de la guerre est la guerre napoléonienne, de 1792 à 1815. C’est ce que Raymond Aron a très bien sentilui aussi, qui parle surtout de la bombe atomique. Il interprète notamment la phrase fameuse de Clausewitz, « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens », avec la conviction que la politique sera toujours supérieure à la guerre. Clausewitz dit que c’est une vue de l’esprit, il cherche à se rassurer parce que le concret de la guerre réduit la montée aux extrêmes. Il avait peur. Il a un côté prussien presque comique. Il déteste la guerre en dentelle. Par rapport à Napoléon, il y a chez lui un mélange de haine épouvantable et d’adoration. A certains moment, notamment pour la dernière campagne de France, il s’imagine à la place de Napoléon. Il parle toujours de Bonaparte, qu’il oppose à Frédéric II. Il ne va pas jusqu’au but de son raisonnement. C’est un homme assez mélancolique. En 1806, Napoléon abat le royaume de Prusse. Clausewitz est l’un des rares à se ranger au côté de Koutouzov dans l’armée russe. Il est mort en 1831 du choléra. Je pense que l’armée prussienne ne lui a jamais pardonné d’avoir raison trop tôt.

- D’où vient votre réalisme ?

- Il y a chez moi une réaction très forte contre la culture de la déconstruction et la négation du réalisme, notamment sous l’influence de Jacques Derrida, qui était un homme de grand génie philosophique et littéraire, mais un esprit faux si on le prend pour guide. Quoique chartiste et fils de chartiste, j’ai vu par mon père, lors de l’affaire Dreyfus, à propos de l’affaire du bordereau, à quel point une expertise pouvait défendre la recherche de la réalité. L’idée que grâce à la linguistique structurale les mots n’ont aucun rapport au réel mais n’ont de rapport qu’avec d’autres signes me semble fausse . Je n’ai jamais donné là-dedans. Cela étant, c’est bien mon département, aux Etats-Unis, qui a fait venir Derrida, comme nous avons fait venir Lacan. C’était en 1965. Cela a été comme une espèce de traînée de flammes à travers toute l’université américaine. Freud s’est vanté d’avoir démoli l’Amérique en important la psychanalyse. Nous, ce sont les universités américaines que nous avons démolies en invitant Derrida (rires)…

- Revenons-en à Hölderlin, auquel vous donnez un rôle central dans votre livre…

- Lorsque j’ai relu les poèmes de Hölderlin, j’ai découvert que son attitude par rapport au christianisme n’était pas du tout ce que disait Heidegger. Avec Hölderlin, il me semble avoir trouvé un merveilleux contrepoint à Hegel et à Clausewitz. On a fait de Hölderlin un fou, alors qu’il recevait très bien ses hôtes. Il n’y a rien de commun entre sa retraite et la folie de Nietzsche. Je pense que Hölderlin est important sous beaucoup de rapports. Nul doute que ce soit un maniaco-dépressif caractérisé. On le voit notamment dans Hypérion, avec une alternance constante entre extases et dépressions. Il dit à Suzanne Gontard, sa maîtresse, qu’il y a en lui une ambition littéraire inassouvie. A la même époque, il écrit à Goethe et Schiller des lettres adoratrices. Il était entouré de grands poètes et désespérait de sa propre grandeur. Sa carrière poétique est une synthèse de son désarroi personnel qu’i explique lui-même. On s’aperçoit, en lisant ses grands poèmes, que le Christ surplombe les dieux grecs, ce qui n’apparaît absolument pas dans la lecture de Heidegger. Or il n’y a pas un critique contemporain qui l’ait relevé. Pour Hölderlin, le Christ est manifestement la source de toute stabilité, par rapport à cette influence chaotique, poétiquement très fertile mais destructrice de la Grèce. Hélas l’interprétation qui a dominé est celle de Nietzsche, suivi par Heidegger...

- Et voici qu’après le poète arrive une dame suisse… (rires)

- Oui, venons-en à Madame de Staël. Ce qui m’épate, à son propos, c’est que l’on se moque d’elle au lieu de reconnaître qu’elle a inventé la littérature comparée. Elle fut un vrai reporter littéraire et a dit sur les rapports de la France et de l’Allemagne des choses que personne n’a dites. Curieusement, chez elle, c’est la théorie qui est bonne et non pas les romans. Mais dans De la littérature, elle dit des choses prodigieuses sur le mimétisme. Il y a chez elle un réalisme féminin et un réalisme culturel appliqués à la nécessité du religieux dans la culture. Sans qu’elle soit chrétienne, elle manifeste une compréhension du rôle sociologique de la religion dans De l’Allemagne. Elle est la théoricienne des rapports entre la France et l’Allemagne. Il serait bon de reconnaître ses mérites de théoricienne, très en avance sur son temps...

- Qu’en est-il de l’apocalypse ?

- L’apocalypse est pensée en général à partir de l’Apocalypse de saint Jean. Le sujet est en réalité celui des évangélistes. Les sociétés créaient des systèmes qui naissaient, vivaient et mouraient. Le christianisme marque un renouvellement total. Il prive la société de ses ressources sacrificielles. Donc les hommes vont aller vers toujours plus de violence. Les hommes n’ont plus de catharsis. et ne peuvent donc se réconcilier. L’offre du royaume de Dieu, c’est la réconciliation. L’offre du royaume de Dieu n’est pas une option. Or ce moment de la réconciliation, c’est tous les jours. L’expérience actuelle, c’est le réchauffement global, mais nous n'en sommes pas sûrs. La science moderne marque la séparation absolue entre le naturel et le culturel. Tout à coup nous nous trouvons dans un monde où tous les phénomènes se mélangent. Les textes de notre religion annoncent cette rencontre. On y décèle des coïncidences extraordinaires. Je pense que les hommes veulent retrouver le sens. Les hommes ont conscience qu’ils sont en grand danger...

(Paris, le 23 novembre 2007).

René Girard. De le violence à la divinité, rassemblant les quatre premiers essais majeurs: Mensonge romantique et vérité romanesque, La violence et le sacré, Des choses cachées depuis la fondation du monde et Le bouc émissaire. Grasset, 2007, 1487p.