À propos du roman vu par Céline et de la série Black Mirror. Proust et la puce intégrée. Du professionnalisme de Michael Connelly et de la poésie dans La Route de Cormac McCarthy.

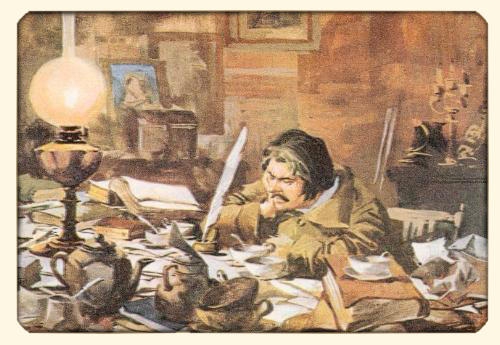

Avec l'expéditive mauvaise foi dont il était coutumier en parlant de ses chers confrères, Louis-Ferdinand Céline réduisait le roman français de son époque à une variante de la lettre à la petite cousine et, plus intéressant, affirmait que, l'observation du monde contemporain passant désormais par le journalisme ou l'essai documenté, la seule marque d'originalité, pour un romancier, résidait désormais dans le style, et c'est ainsi qu'un Ramuz, fondateur d'un style comme il l'était lui-même, trouvait grâce à ses yeux.

Ce qui est assez comique, c'est qu'un Charles Dantzig, qui voit en Céline l'un des apôtres du réalisme littéraire qu'il attaque, fait à peu près la même apologie du style, alors que Céline réduit Proust, dont le style vaut le sien et souvent le surclasse , à du chichi de chouchou.

À un peu moins d'un siècle de distance, et malgré l'école éphémère qui s'est posée comme le Nouveau Roman, l'on ne saurait dire qu'aucune oeuvre d'envergure n'ait dépassé celles de Proust et Céline sans réduire pour autant maintes œuvres de valeur à la simpliste formule célinienne de la lettre à la petite cousine.

N'empêche: de Claude Simon à Pascal Quignard, ou des Sarraute et Duras à un Kourouma ou un Chessex, entre tant d'autres dont le vilain canard Houellebecq, c'est bel et bien par l'originalité de leur style, plus que par leur "reflet" réaliste, que la littérature de langue française â été revivifiée et que le nivellement culturel a été limité tant bien que mal.

Cela étant, c'est au dam des jugements et autres préjugés académiques, et sans provocation, que je décèle un lien direct entre la modulation proustienne de ce phénomène extrêmement répandu dans notre drôle d'espèce qu'est la jalousie et son observation vertigineuse dans un épisode (intitulé Retour sur image) de la série anglaise Black Mirror.

De quoi s'agit-il ? De la capacité soudaine, par le fait d'une nouvelle technologie, d'accéder à tout moment au film passé de son existence et de toutes les vies circonvoisines, dans une transparence complète. Avec la susceptibilité soudain délirante du Narrateur de la Recherche du temps perdu, le protagoniste de l’épisode en question en vient, lors d'une rencontre entre amis, à soupçonner sa femme d'en pincer pour l'un des invités se la jouant viveur cynique, et de la harceler ensuite en l'obligeant à projeter sur écran les épisodes d'une ancienne liaison occultée.

La science fiction à sans doute déjà traité le thème, mais ce qui frappe ici, dans une réalisation émotionnellement forte, c'est la découverte soudaine de ce que pourrait être l'accès permanent et ouvert à tous de nos archives secrètes. Dans l'épisode en question, une puce greffée à chaque individu le relie en outre à une mémoire collective qui permet à tout moment à n'importe quel chef de bureau ou douanier ou flic d'accéder à son "historique " enregistré.

Comme je suis en train de (re)lire le récit du premier amour du jeune Marcel pour la jolie Gilberte, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, suivant la relation non moins plombée par la jalousie entre Swann et la mère de Gilberte, ancienne cocotte devenue reine des élégances via l'ascenseur social actionné par le même Swann, j'imagine la folie furieuse qui saisirait un Narrateur disposant soudain d'une sorte de webcam panoptique branchée sur la vie secrète de ses multiples amours - l'horreur pure !

Ce que j'en retiens en l'occurrence, c'est que les auteurs des meilleures séries actuelles - américaines, anglaises ou nordiques, pour la centaine que j'ai visionnées -, travaillant en collectifs de haute compétence, font en somme le job aussi bien sinon mieux que des milliers de romanciers peinant à établir le moindre scénario original ou le moindre dialogue crédible, donnant en somme raison à Céline.

L'étonnante évolution qualitative des séries télévisées condamne-t-elle pour autant les auteurs de cinéma ? Je n'en crois rien. Un Fellini ou un Godard, un Kiarostami ou un Cassavetes représentent autant de regards et de voix uniques, et je ne vous pas pourquoi l'on retirerait l'échelle comme s'y emploient ceux qui (Godard en tête d'ailleurs) concluent à la mort du cinéma après que d'autres aient déploré la mort du roman, la mort de l'homme, la mort de Dieu et l'agonie prochaine de la Barbie d'origine - et ce qui vaut pour le cinéastes vaut pour les écrivains me semble-t-il.

Comparaison n'est pas toujours raison, mais cela peut éclairer parfois. Je me le dis en reprenant la lecture de Mariachi Plaza de Michael Connelly, impeccable artisan de ce qu'on pourrait dire le polar d'investigation, dont l'observation de reporter sur le terrain à nourri une fresque à multiples strates de la Cité des anges. Un jour que je me trouvais à Los Angeles dans une voiture de louage, c'est ainsi par mes souvenirs des tribulations de l'inspecteur Bosch que je me suis dirigé dans le grand labyrinthe, de Wilshire Boulevard à Venice ou remontant vers Écho Park en passant par Mulholland Drive...

Mais Connelly es-il un styliste pour autant, au sens où l'entendait Céline ?

Je ne le crois pas. En revanche je suis sûr et certain que Cormac Mc Carthy en est un, dont La route est un poème apocalyptique au même titre que les pièces de Beckett. Et The Road a fait un tabac aux States. Donc rien n'est perdu en dépit des apparences, même s'il fait un putain de sale temps bouché, ce dimanche matin, à l’unisson de la météo mondiale.

Or voilà que Lady L.surmonte sa douleur à la cheville en me proposant de rentrer du bois pour le feu que je vais faire en bon scout, surmontant mes propres lancinances post-opératoires. Et dire qu'il ya encore, au monde, des gens qui en bavent alors que nous avons fait tant de progrès ! Snoopy lèche à n’e plus finir sa papatte endolorie, mais ailleurs les chiens n'ont que des cadavres à se mettre sous la dent. L'art consiste peut-être, alors, à "faire la différence ".