En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Ce jeudi 7 janvier.- Quelle soirée captivante nous aurons vécue dans la nuit du 6 au 7 janvier, coïncidant avec la journée très venteuse filant ses heures autour du vénérable édifice à silhouette de pièce montée de pâtisserie que figure le Capitole de Washington D.C. dont je me suis rappelé, dans la foulée, le triste état de ruine après l’attaque terroriste qu’il subit au début de la fameuse série Designated survivor - toujours à découvrir sur Netflix pour qui est en manque de dystopies.

Que d’intéressantes observations nous auront été offertes pendant ces heures évidemment «historiques», selon l’expression préférée des chroniqueurs mondains ou sportifs, et à plusieurs strates spatio-temporelles, en ce qui me concerne, puisque je suivais les actualités américaines en « live » sur les sites alternés de CNN, du Guardian anglais et du Washington Post, tout en regardant d’un œil latéral un documentaire consacré à l’originale destinée du prince Charles et en relisant, de l’autre, le dernier chapitre du premier jet de mon roman panoptique où je rebrasse « tout ça » et le reste...

LOGORRHÉE .- J’attendais l’apparition du président Donald Trump lorsque mon ami écrivain Fabrice P., reconnu jusqu’à Singapour et Boston pour ses travaux en matière de logique et de philosophie des sciences, m’a appelé au téléphone pour notre entretien quasi hebdomadaire sur l’état de nos nations respectives, et j’ai pris note de ses légitimes inquiétudes quant à l’avenir des équilibres démocratiques, fort de sa longue expérience de la vie américaine et de ce qu’il observe aujourd’hui dans la Ville-lumière en état de couvre-feu.

Lui pas plus que moi n’est attiré par quelque théorie complotiste que ce soit, mais notre sens partagé du comique n’exclut pas certain pessimisme – avec le rire forcé qui en procède; et c’est bel et bien le parti d’en rire que j’ai pris ensuite à l’écoute du discours du mafioso présidentiel aussi abondant et vide que ceux de feu Fidel Castro, quoique plutôt genre bateleur de grande surface ou télévangéliste de plage de riches, etc.

Sur le même registre du délire compulsif et de l'idéologie vaseuse, je me suis rappelé en outre nos discours de soixante-huitards, et plus précisément une certaine nuit à la Sorbonne où, avec mon ami carabin Reynald, nous écoutions, petits terriens sidérés, nos camarades Français à la folle éloquence sonnant le creux, aussi interloqués et dubitatifs que le personnage de Ramuz confronté à la même rhétorique sous la Commune et concluant: bah, Samuel, cela n'est pas pour toi...

DE L’HYBRIS.- Comme me le faisait remarquer mon ami logicien ferré en matière d’aberrance maniaque, l’ubuesque Donald est un infantile trépignant que son impériale vanité empêchera jusqu’au bout de ne pas incarner le Winner, ligoté par son hybris en sociopathe de l’espèce que les Anciens traitaient avec une rigueur qui s’est perdue, hélas ou tant mieux - à vrai dire nos douces natures préfèrent la fessée, symbolique ou manu militari, à la peine de mort.

On le voyait d'ailleurs venir dès ses jeunes années de champion de l'immobilier, n'acceptant jamais la défaite ni la moindre contradiction, et ne trouvant à tout coup que la parade de l'argent pour faire taire ses opposants. Suétone et Plutarque avaient décrit le phénomène en leur temps, mais l'orgueil funeste est une denrée durable.

AUTOGOAL.- De graves mines politiciennes ont invoqué, à la suite des désordres iconoclastes de la nuit dernière, la fragilité de la démocratie , dont je me suis étonné au contraire de la solide résistance face à la meute. Celle-ci d’ailleurs était très mélangée, faite sans doute de plus de braves gens que de fous furieux. Quant à la police, elle s'est montrée d'une placidité quasi angélique, toute de retenue sous les quolibets et les crachats...

À vrai dire, l’anarchiste en savates que je suis, tendance Brassens ou Thoreau (ou Montaigne ou Tchekhov, selon les jours) a plutôt souri en voyant tels chenapans hirsutes à tenues semi-guerrières négligées, poser leurs culs mal lavés sur tel ou tel trône pseudo sacré, et comment ne pas rire du paltoquet présidentiel, même si sa bêtise reste dangereuse ?

Pourtant, en optimiste décidément irresponsable, je vois plutôt une chance, dans le formidable autogoal du démagogue, de distinguer plus nettement le monstre du pouvoir abusif dont la seule légitimation est l’argent, et peut-être de mieux s’en protéger.

Or les braves gens ne veulent ils que de ça ? Je n’en suis pas sûr du tout. J’inclinerais plutôt à voir le bon fond du cretinus terrestris. Je me rappelle à ce propos ce que me disait Alexandre Zinoviev à propos du pouvoir soviétique, à la fin des années 70 : que les gens l’auront voulu. Avec l’avantage, par rapport au mal occidental, de voir mieux le monstre. Et les braves gens ont viré celui-ci, en attendant de virer Ubu et le virus pour ne plus se consacrer ensuite, n’est-ce pas, qu'à la recherche sempiternelle du bonheur, etc.

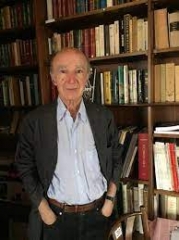

Quand Claude Lévi-Strauss et André Breton se retrouvaient au panthéon de l’édition française.

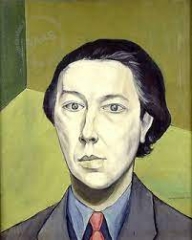

Au printemps 1941, entre le 25 mars et le 20 avril, Claude Lévi-Strauss et André Breton se retrouvèrent sur le même bateau à destination de la Martinique, « une boîte de sardines sur laquelle on aurait collé un mégot », dixit Victor Serge, chargé de quelque deux cents passagers fuyant le nazisme.

Evoquant cette traversée, Lévi-Strauss décrit André Breton, au début de Tristes Tropiques, sous les traits d’un voyageur « fort mal à l’aise sur cette galère » en précisant que, « vêtu de peluche, il ressemblait à un ours bleu »…

Claude Lévi-Strauss, qui deviendra l’un des plus grands anthropologues du XXe siècle, magnifique écrivain par ailleurs et digne centenaire de l’Académie française, n’était alors qu’un jeune ethnologue « américaniste » revenu de deux expéditions chez les Indiens bororo et au Mato Grosso avec ses première collections et observations.

De douze ans son aîné, André Breton faisait déjà figure de « pape » du surréalisme, taxé d’«agitateur dangereux » par la France de Pétain. Une même passion pour l’art, la littérature et la politique (Lévi-Strauss avait un passé de socialiste actif) allait cependant rapprocher les deux hommes, qui converseraient durant ce voyage par lettres et de vive voix.

Or le lecteur retrouvera, dans Regarder écouter lire, le dernier des sept livres des Œuvres de Claude Lévi-Strauss réunis (par celui-ci) dans la Bibliothèque de la Pléiade, un aperçu du débat qui les opposait alors. Breton y défend, notamment, le « spontanéisme » de l’art, le plus vrai dans son jet brut, tandis que Lévi-Straus, plus classique, rappelle l’importance du métier et de l’élaboration « secondaire » de l’œuvre.

Plus tard, L’Art magique de Breton suscitera d’autres objections plus fondamentales de Lévi-Strauss, et pourtant, avec le recul, les passions communes et les œuvres de ces deux écrivains se rejoignent dans leur apport respectif à la connaissance de l’homme par la littérature et à travers les arts. Tous deux sont des « bricoleurs » de génie, qui pratiquent par collages. Tous deux sont des explorateurs de la créativité humaine, attentifs à ses mythes et pratiquant le même décentrage par rapport à l’Occident.

Dans sa remarquable préface aux Œuvres de Lévi-Strauss, Vincent Debaene rappelle que « l’étude de l’homme est, par essence, littérature », non du tout au seul sens du « beau style » mais au sens d’un approfondissement de la connaissance qui « exige réflexion, lenteur et confrontation patiente aux données empiriques », à laquelle l’anthropologie peut être d’un grand apport. Sans narcissisme ni fétichisation du style, Lévi-Strauss développe, poursuit Debaene, « une écriture majestueuse qui fait songer à Chateaubriand pour la posture et à Bossuet pour le rythme ». Formules un peu solennelles cependant, à nuancer à la lecture de Tristes Tropiques, d’un ton souvent très direct et d’une mélancolie fleurant le XXIe siècle (la mémorable conclusion, en hommage à la beauté des choses), mais qui inscrivent bel et bien l’anthropologue dans la filière classique des grands voyageurs-naturalistes-essayistes, tel un Montaigne, notamment, dans cette posture qui est de déférence envers le monde et l’homme nu, tranchant avec l’avidité contemporaine…

Taxé d’«astronome des constellations humaines » Lévi-Strauss fut un grand lecteur des cultures conçues comme un ensemble de systèmes symboliques. Laissant les textes scientifiques les plus ardus, dégagées de la « mode » structuraliste, Ses Œuvres réunies ici visent le public cultivé mais non spécialisé. Avec Tristes Tropiques, captivant parcours sur le terrain et fondation des thèses structurales, Le Totémisme aujourd’hui et La pensée sauvage, suivie des trois « Petites Mythologiques » (La potière jalouse, La voie des masques et Histoire de lynx), celui qui se dit « humaniste modeste » a voulu retracer son parcours personnel sous son double aspect scientifique et littéraire, dont la conclusion de Regarder Ecouter Lire marque le point de fusion du savant et de l’artiste éternel.

Œuvres de Claude Lévi-Strauss préface de Vincent Debaene ; édition établie par Vincent Debaene, Frédéric Keck, Marie Mauzé et Martin Rueff. Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 2062 p.

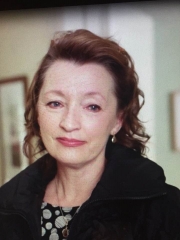

Quatre ans après sa disparition subite, en octobre 2009, Jacques Chessex nous revenait, en 2013, avec Hosanna, bref roman de sa meilleure veine, sans rien du "fond de tiroir" posthume...

C'est à vrai dire du "pur Chessex" que cet Hosanna, qu'on pourrait situer dans le droit fil de L'Imparfait, récit autobiographique merveilleusement délié, paru en 1996 chez Campiche. Pour être juste, cependant, l'appellation roman est bel est bien appropriée, en l'occurrence, même si le narrateur apparaît comme le double évident de l'écrivain, comme le plus souvent. De fait, ledit protagoniste acquiert ici une sorte d'autonomie de personnage dans ce qu'on peut appeler un véritable espace romanesque. Par ailleurs, sans qu'on puisse parler de cynisme, cette relation d'un enterrement "par chez nous" se dégage de toute morosité par une sorte d'humour terrien et de singulière bonté à l'égard des figures évoquées du vieux patriarche alémanique qu'on enterre, d'un illuminé qualifié de "fou des tombes", d'une jeune fille-chat consolant le narrateur des rigueurs de la vie et de deux jeunes gens morts à la fleur de l'âge, l'un fauché par le cancer et l'autre par le désespoir suicidaire.

Le temps d'un service funèbre en deux temps et deux langues dans un temple étroit où les cantiques seront accompagnés par un "vieil harmonium tribal des rudes campagnes", le narrateur, confronté à la "belle mort" de son voisin nonagénaire aimé des siens et qui a fait oeuvre utile sur terre en fondant diverses fromageries et autres porcheries, se rappelle la laide fin de son père suicidé et sa propre vie d'irrégulier, à la fois jouisseur et tourmenté, de la race "marquée par l'austérité du remords" et soudain hanté en ce lieu, par la vision mentale d'un Visage en lequel il identifie un gymnasien de dix-huit ans, fasciné par la mort et lecteur de ses livres, qu'il se reproche de n'avoir pas su retenir du coté de la vie.

Or cette remémoration lancinante, qui lui fait imaginer le corps fracassé du jeune homme au pied du pont Bessières, s'inscrit dans un tableau plus ample dont la lumière et les ombres rappellent explicitement les romans du grand écrivain bernois Jeremias Gotthelf (auteur notamment de L'Araignée noire) auquel le vieux voisin de l'écrivain l'a d'ailleurs comparé. Rien de lourd ou d'artificiel, au demeurant, dans ce rapprochement quasi "biblique", tant le roman s'enracine naturellement dans notre terre et ses gens: ces jeunes athlètes de Gampelen saluant le drapeau devant le cercueil du défunt, le voisin lui-même offrant le miel de ses abeilles à l'écrivain, ou celui-ci (qui ne serait pas Chessex sans ce détail) se rappelant le geste fou d'une maîtresse se marquant le corps d'une croix sanglante au rasoir.

"Il y a ceux qui sont en haut, avec le voisin et sa foi, et ceux, en bas, qui agitent leurs histoires comme des guenilles", constate encore le narrateur, dont le récit s'exacerbe soudain, rythmé par l'expression "on est suivis, on est suivis", sur des visions de personnages silhouettés à l'acide sur fond de violence: "Des gens foutent le feu à des fermes, tout le monde sait qui, personne ne dit rien"...

Mélange d'intensité véhémente et de tendresse, révolte et soumission à l'incompréhensible Dieu, folie et douceur cohabitent dans ce livre dont le titre signifie, non sans mystique paradoxe, louange...

Jacques Chessex. Hosanna. Grasset,118p.

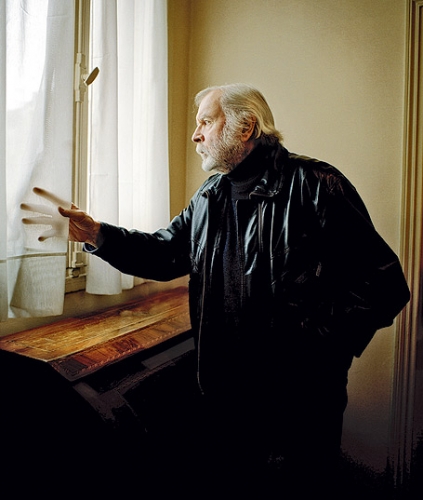

En relisant Monsieur Ouine de Bernanos, dans la foulée de Guy Dupré

C’est une vraie folie, un vrai délire de poésie confuse qui souffle à travers Monsieur Ouine de Georges Bernanos, véritable plongée faulknérienne dans la terre pleine de jeunes morts et dans le trouble des corps et des âmes, dont le trou noir qui menace de tout avaler est ce désir froid d’une espèce de spectre vivant suave et gluant. Guy Dupré rappelle, dans un article pénétrant qui vient de reparaître en recueil, le lien secret courant entre le personnage du vieux pédéraste et celui de l’auteur de Corydon, et de fait il y a chez Ouine la même sensualité molle, la même afféterie rusée, la même délectation morose, la même envie de posséder la jeunesse qu’on retrouve dans le ton de Gide, plus encore chez l’homme (je pense à ses entretiens enregistrés) que chez l’écrivain.

La grandeur de Bernanos est d’inscrire son personnage dans une dramaturgie métaphysique qui fait retentir sa monstruosité dans sa double dimension minable et cosmique, et plus encore dans ce que révèlent ses relations, avec l’Enfant Steeny tout prêt à le suivre et/ou à l’écraser comme une blatte, avec les proies innocentes (sa propre innocence souillée criant vengeance, comme si souvent il en va des pédophiles initialement violés) autant qu’avec les gens qui l’entourent sans se douter qui il est ni voir ce qu’il défait sous ses airs de sainte nitouche.

Amiel parlait de la décréation que signifie l’amor sui, et c’est précisément cela qui agit à travers Monsieur Ouine, qui n’incarne pas que l’hésitation du oui-non mais l’affirmation du non sous couvert du oui. Guy Dupré remarque justement que Monsieur Ouine est le seul personnage qui n’a pas peur de la mort, du fait que la portée métaphysique de la mort lui est totalement étrangère, ou plus exactement : qu’il l’avale dans son trou noir.

Guy Dupré souligne le caractère inspiré, plus qu’artiste, de ce très grand livre, et c’est pourtant un roman d’une poésie exacerbée que Monsieur Ouine, dont le critique parle ici à partir de l’édition des Carnets de Monsieur Ouine, creuset hallucinant de l’œuvre, où Bernanos tâtonne follement à la recherche de chaque mot et de chaque phrase, comme un somnambule dans un verger cueillant tantôt des bijoux et tantôt des cailloux ou des genoux ou des poux. On lit par exemple (folio 13) « de briller. La vanité. La vanité l’emporta sur. La van. La vanité d’un facile triomphe. La vanité triomph. l’emporta. Néanmoins la vanité. La vanité l’emporta. Une fois de plus pourtant, la vanité l’emporta sur la méfiance. Mais la vanité. Néanmoins la vanité », etc.

Ouine est un démon dostoïevskien à la française, bien que le roman ne soit ni russe ni français. Ouine est du pays de l’enfance perdue, quelque part dans un cave belge où rôde l’ombre de Dutroux, ou dans une cabane du Far West pourri où pourrisent les reste de l’Enfant de Dieu de Cormac McCarthy.

« Ce n’était pas l’homosexualité qui intéressait Bernanos », note encore Guy Dupré, « mais le phénomène d’inversion ontologique fixant le sujet sur son propre sexe – c’est-à-dire sur sa propre essence d’être qui aime. Selon la belle expression populaire : Gide se préférait. Et l’homosexualité de Monsieur Ouine, symbole de l’amour du « moi » - dont Maître Eckhart affirme qu’il n’y a que lui qui brûle en enfer – est bien la curiosité sans amour telle que le vieux Corydon la notait, à la veille de sa mort, comme une particularité de sa nature : « Mon désir, fait en partie de curiosité, s’épuise très vite et même, le plus souvent, lorsque le plaisir est parfait, je me sens saoulé d’un seul coup ».

Enfin Guy Dupré de conclure avec quelle pénétration : « Il y aurait un troublant parallèle à établir entre certaines notations d'André Gide et la confession post mortem de Monsieur Ouine: "Il n'y a en moi ni bien ni mal, aucune contradiction, dit celui-ci, la justice ne saurait plus m'atteindre, tel est le véritable sens du mot perdu. Non pas absous ni condamné, oui, perdu, égaré, hors de toute vue, hors de cause... S'il n'y avait rien, je serais quelque chose, bonne ou mauvaise. C'est moi qui ne suis rien..."

Georges Bernanos. Monsieur Ouine. Plon, 1946. Carnets de Monsieur Ouine, rassemblés par Daniel Pezeril. Seuil, 1991.

Guy Dupré. Je dis nous. La Table ronde, 2007.