Pas une minute à perdre

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

(Lectures du monde, 2021)

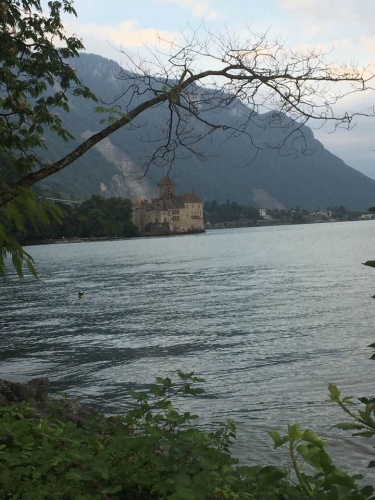

PASSÉ DÉCOMPOSÉ. – Marchant ce soir sur le quai en vue du Château, et me remémorant les stances romantiques assez ampoulées du Prisoner of Chillon de Lord Byron, je me suis rappelé les questions historiques embarrassantes dont m’avait harcelé Vladimir Volkoff, certain après-midi très ensoleillé sur le grand bateau blanc au pont arrière réquisitionné pour la célébration des 25 ans de L’Âge d’Homme - questions relatives, précisément, au sujet du poème en question, donc à Bonivard dont je ne savais à peu près rien, et tout à l’heure j’interroge Lady L. à ce propos, elle qui fait mine depuis quelques années de s’intéresser à notre histoire, mais elle m’envoie promener après m’avoir juste lancé que Bonivard était une espèce d’idéaliste genevois opposé aux ducs de Savoie, exactement ce que j’avais dit à Volkoff que ce vague impatientait, et voici que j’apprends par Wikipedia qui fut, plus en détail, ce nobliau du bout du lac portant un titre dans la hiérarchie ecclésiastique locale, qui paya de six ans de geôle son opposition aux Savoie, fut arraché d’une Genève encore catholique qu’il retrouva protestante à son retour après avoir coupé à l’estrapade et s’accommodant si bien des changements qu’il devint, notable rétabli, l’un des premiers historiens de la République et l’auteur de traités de droit – tout cela que j’annonce crânement à ma bonne amie qui me dit non sans provocation qu’elle n’en à rien à souder à ce moment précsr et se gausse même de mon essai de rattrapage tardif, comme je me suis gaussé cet après-midi du passé « théologique » de notre ami Bernard C. passé prendre des nouvelles de la santé de sa vieille complice de la HEP avec un pack de Cocas… (Ce mardi 17 août)

DE LA FOI. – Octogénaire resté très vif d’esprit, et dont la main droite bat la mesure comme un moignon d’aile hors de contrôle (Parkinson) mais semblant battre comiquement la mesure de son discours, notre ami Bernard C. se prête au jeu quand je le charrie, à propos de son passé d’étudiant en théologie succédant à un premier apprentissage de radio-télégraphiste, sur le ton inquisitorial des gens qui vous demandent « où vous en êtes avec Dieu », et dans la foulée nous parlons de Berne, de la Bibliothèque national où j’ai déposé mes archives, sur la même rue où se trouvait sa pension de jeune homme (je n’arrive pas à me le représenter physiquement en jeune homme, probablement avec l’air très convenable d’un aspirant pasteur qui s’ignore encore), il se rappelle son goût particulier pour l’un des grands ponts sur l’Aar et de sa fascination pour le roman de Pascal Mercier, Train de nuit pour Lisbonne, il m’avoue en passant qu’il a lâché ses études de théologie avant même qu’il ait compris qu’on pouvait être pasteur sans avoir la foi, et là je lui demande ce que c’est que la foi pour un protestant, si ça a le moindre sens d’avoir la foi avec cette mentalité scientifique et ce refus de la magie et des mystères, puis je lui parle de Peter Sloterdijk (dont il n’a jamais entendu parler) et de son dernier livre, Faire parler le ciel, où il est question non pas de théologie mais de théopoésie, à savoir de tout ce qui a été écrit des dieux multiples et du Dieu devenu l’Écrivain unique à foison de nègres de toutes les couleurs, et tout ça a l’air de stimuler la bonne humeur de notre ami qui ne partira pas sans noter les références du livre d’histoire locale que lui a recommandé Lady L. ainsi que de Faire parler le ciel et La Folie de Dieu du même Sloterdijk, après que nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’avoir ou non la foi n’a pas la moindre importance vu que ce qui compte est le rite et les modalités visibles ou invisibles de l’oraison et des grâces diverses, l’entretien commun de la bonté et ce qui nous fait lever les yeux au ciel et chantonner de joie, etc.

Bernard le chrétien mécréant nous avait déjà quittés quand je me suis rappelé que le vieux Théodore Monod, se traitant lui-même de mécréant, avoue dans Révérence à la viequ’il prononce, tous les matins, ses Béatitudes, et de même la prière du cœur fait-elle partie, depuis des années, de ce que Sloterdijk le cycliste appellerait mon fitness spirituel…

CHRIST DES DOULEURS. – Je l’ai découvert tout au fond de l’église de Caux, vide et assez froide quoique pas autant qu’un de ces temples protestants à vous glacer le sang tel que les évoque justement Victor Hugo à propos du temple de Vevey, et la présence de cette effigie du Crucifié m’a paru d’autant plus émouvante, à côté des diverses représentations de l’art sacré marquant l’intérieur de l’édifice, qu’elle avait les traits d’une épure de la douleur relevant d’un art réellement empreint de spiritualité. Je n’y ai pas vu une œuvre d’art alors que l’objet, en concentré d’émotion, dépassait par celle-ci tout ce qui se trouvait dans le sanctuaire, sans ressortir seulement à l’esthétique, comme une espèce de prière de bois à consistance de doux ivoire et taché de sang divinement humain, etc.

NETTOYAGE CALVINISTE. – Ce qu’écrit Victor Hugo de l’église Saint-Martin de Vevey n’est pas dans un sac, mais il a raison et ce qu’il en dit pourrait se rapporter à d’innombrables temples « réformés » de nos régions, dont l’aspect « nettoyé » a d’ailleurs contaminé pas mal d’édifices catholiques ou de sanctuaires contemporains de béton brossé : Quant à l’église de Vevey, Victor Hugo dit plus précisément qu’elle a subi « cette espèce de dévastation soigneuse, méthodique et vernissée que le protestantisme inflige aux églises gothiques. Tout est ratissé, raboté, balayé, défiguré, blanchi, lustré et frotté. C’est un mélange stupide et prétentieux de barbarie et de nettoyage», etc.

MELTING POT. – Il est passé neuf heures du soir et je prends ces notes sur la terrasse du Coucou (Altitude 1150 mètres, à peu près la hauteur de La Désirade à deux vals d’écart) donnant sur les lointains lémaniques enflammés par le crépuscule, je suis monté tout à l’heure de la chapelle de Caux au Christ souffrant empêché de voir le lac par l’affreuse masse arrière du palace de Caux érigé à l’enseigne du Réarmement moral, j’ai passé devant le chalet du fondateur du festival de Jazz de Montreux, à l’enseigne du Picotin, dans la piscine duquel moult célébrités ont brassé l’eau peu bénite mais revigorante du maître de céans – j’ai vu des limousines y voiturer James Brown et sa bande ou Quincy Jones et la sienne, entre tant d’autres -, et me voici avec mon escort dog au milieu des dîneurs chics, seul à me contenter d’un Aperol Spritz et d’un café au lait dit renvers + deux boules de glace alors que ma douce, qui a savouré ce midi une Pizza Napoli à la Dolce, donc 666 mètres plus bas, s’inquiète probablement du lent retour de ses promeneurs du soir… (ce mercredi 18 août)

Celui qui sans mots assèche les récifs / Celle qui ne transige pas avec sa peur / Ceux qui prennent la main venue du plus loin de l’enfance / Celui qui ne suit l’insaisissable que dans les marges de la défaite / Celle qui renoue avec ses souvenances dans la chambre du soir / Ceux que réjouit la farce du soleil derrière l’écran de l’aurore / Celui qui bouscule l’énigme des certitudes / Celle qui ne frappe plus aux portiques de l’angoisse / Ceux qui voient les oiseaux énigmatiques se lever des cendres de la nuit / Celui qui ne se réjouit point de la désunion séparant le corps de l’esprit / Celle qui devine la vérité sous le masque du présent / Ceux qui estiment que l’homme et la bête ne font qu’un sans lâcher leur hot-dog / Celui qui sent le fauve même avec sa cravate à pois / Celle qui se rappelle les caresses des mains d’autrefois / Ceux qui font le buzz dans la canopée / Celle qui fait le bêta en mâle alpha / Celle qui dénonce le manque d’accès à l’Arche de Noé pour les sujets à mobilité réduite et les familles recomposées / Ceux qui savent que les oiseaux annoncent un dénouement sans préciser lequel, etc.

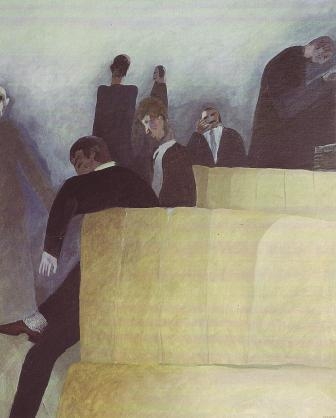

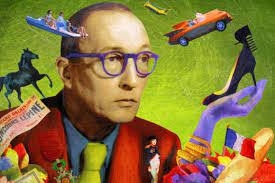

Peinture: Leonora Carrington

Un beau roman, évoquant le parcours d’un peintre d’icônes du XIe siècle, en Palestine, obéissant à l’amour humain plus qu’à la présumée Loi divine, et trois variations sur les errances de l’autorité « patriarcale », prolongent la réflexion d’un homme de bonne volonté engagé dans une œuvre de médiation fraternelle.

L’usage du mot icône s’est tellement dégradé, dans la profusion actuelle des images insignifiantes, que n’importe quelle célébrité s’en voit affublée par les temps qui courent, de Ronaldo l’ «icône du foot » aux « icônes » de la mode ou de la gastro, entre mille autres exemples.

Or l’icône, à son origine orthodoxe et canonique, est l’image par excellence du sacré, pour ainsi dire le visage de Dieu, de la Trinité ou des saints, qui devrait éclipser toute autre beauté. La Joconde, selon les canons de l’iconographie, devrait se voiler la face, ou c’est nous qui devrions la brûler comme fausse image selon les critères des iconographes, mais à ceux-là s’opposent, plus radicaux encore, les iconoclastes musulmans opposés à toute représentation des saintes figures ; et pire encore : toute forme d’art était suspecte au très pur et très dur Blaise Pascal en son djihâd janséniste mené à la pointe de la séculaire « querelle des images ».

Le cynique contemporain ricanera probablement à l’évocation de tels thèmes en une époque où, par exemple dans les ports-francs de la région genevoise et environs, les icônes les plus chargées de spiritualité pure font l’objet d’un trafic juteux – mais faisons comme si l’affaire était encore d’actualité…

Donc transportons-nous en l’an 1079 de notre ère, en « terre sainte » où cohabitent trois religions, pour assister à l’apprentissage d’un jeune fils de juif de stricte observance au prénom d’Avner, touché par les chants des moines orthodoxes auxquels il livre son poisson de petit pêcheur palestinien (il est encore ado au début du roman de Metin Arditi), qui découvre la beauté des icônes et décide d’en peindre à son tour , ou plus exactement d’en «écrire» , car son premier initiateur, un certain Anastase, lui apprend qu’une icône s’écrit.

Problème : le petit Avner, juif de souche mais désirant s’initier à l’iconographie dans les ateliers des monastères, consent à se faire baptiser sans avoir la foi au sens orthodoxe: il ne croit ni à la révélation ni à la résurrection comme ses frères ordonnés croient qu’on doit croire, donc les icônes qu’il apprend à «écrire», et qui seront bientôt plus belles que les autres constitueront autant de blasphèmes virtuels du genre de la Joconde déguisée en vierge Marie, etc.

Un conte aux (multiples) résonances actuelles

Sous la forme d’une espèce de conte romanesque à valeur d’apologue ou de parabole, L’homme qui peignait les âmes s’inscrit dans le droit fil du roman précédent de Metin Arditi, Rachel et les siens, « travaillant » déjà le thème de la cohabitation des trois religions du Livre sur le timbre-poste géographique de la terre sainte, dans un esprit de conciliation voire de pacification.

Le départ du roman est l’icône représentant un Christ guerrier qu’on croyait l’œuvre d’un moine du XVe siècle, et qui serait à vrai dire beaucoup plus ancienne, reliquat de la production d’un iconographe du XIe siècle. Scientifiquement avérée (chacune et chacun connaît évidemment le pouvoir révélateur d’une étude dendrochronologique permettant d’évaluer l’âge d’un bout de bois par ses cernes de croissances), l’hypothèse fonde la vérité historique de l’enquête (sur le terrain,) devenue roman, avec ce paradoxe apparent qu’un peintre d’âmes pacifiées ne nous laisse qu’une représentation de combattant armé comme l’étaient les croisés – les lecteurs découvriront ce que « cela » cache, au figuré et au propre…

Immédiatement attachant par ce qu’on pourrait dire sa beauté intérieure, sa porosité sensible et plus encore sa farouche indépendance d’esprit Avner ne séduit pas seulement sa belle cousine Myriam, avant la lectrice et le lecteur, mais aussi le moine Anastase et le marchand Mansour, deux mentors se substituant à un père moralisateur et rabat-joie ; et puis Avner est ancré dans le concret, il est sensuel et artisan autant qu’artiste, il sait recevoir comme il sait donner. Le noyau de son art particulier tient au fait que, « plutôt que de représenter la part d’humain dans le Christ et ses Saints, Avner inversait la démarche, faisait surgir la part de divine enfouie en chacun ». Autant dire que ce «retournement» ne peut qu’inquiéter les gardiens du Temple, quel qu’il soit, et que ce sont les autorités religieuses associées qui présideront à l’élimination par le feu des œuvres et de la personne de l’hérétique.

Il y a, de toute évidence, du Metin en lui, ou disons que l’écrivain propose, avec ce personnage, une incarnation avenante de son idéal de conciliation, sans esquiver les obstacles de la réalité et la déraison envieuse ou dogmatique des hommes. Avner lui-même est constamment menacé par sa propension à l’orgueil du «créateur», mais ses faiblesses autant que son génie particulier (comme chez Leonard de Vinci, Rembrandt, Van Gogh et tout artiste authentique en somme) s’inscrivent essentiellement dans la ressemblance humaine.

Où science et religion, art et morale dialoguent en liberté

À la fin des ses « réflexions d’un physicien » parues sous le titre de La Vie dans l’univers, le célèbre Freeman J. Dyson, hérétique lui aussi, affirme que « la religion est une part essentielle de la condition humaine, elle est enracinée plus profondément et partagée plus largement que la science ». Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on appelle « la religion », et pas question pour lui de fondre science et religion dans un méli-mélo spiritualisant.

« Si la science et la religion sont complémentaires, écrit encore Dyson, il vaut mieux qu’elle vivent séparément, en se respectant mutuellement, mais avec des identités et des comptes en banque séparés ». Et ceci : « Toute grande religion est associée à un grand art et une grande littérature, depuis la plus haute Antiquité ». Et cela : « Si l’on cherche des perspectives sur la nature humaine pour guider l’avenir de la religion, on en trouvera plus dans les romans de Dostoïevski que dans les revues de science cognitive ». Et cela enfin : « La littérature est le grand entrepôt de l’expérience humaine ».

Quel rapport avec un «écrivain» d’icônes du XIe siècle judéo-chrétien ? À chacune et chacun de le trouver. Avec un point de convergence: la Beauté, dont un personnage de Dostoïevski disait qu’elle sauverait le monde. La Beauté conjuguée, s’agissant d’Avner-Metin, avec la Bonté. Et cela avec ou sans les dogmes théologiques, les «lois de la physique » ou les codes de la morale courante – en toute liberté.

À préciser enfin que la défense de la ressemblance humaine ne serait qu’un conte à l’eau de rose si elle ne passait pas par l’expérience de la complexité et de la solitude, des feux de l’envie et de la violence. Ce à quoi l’auteur de L’Homme qui peignait les âmes s’est attaché au fil de trois monologues nous faisant sonder les cœurs, les âmes et les tripes de trois « pères », en les personnes de Sigmund Freud, d’un chef d’orchestre de renom mondial en train de perdre la mémoire et du pasteur Cornelius Van Gogh, père d’un irascible peintre d’icônes profanes au prénom de Vincent.

Quel rapport avec Avner ? Il serait intéressant de voir celui-ci peindre ceux-là… Mais c’est, là encore, Metin Arditi qui a «fait le job», avec l’empathie d’un écrivain sondant les cœurs comme le «petit Anastase » peignait les âmes…

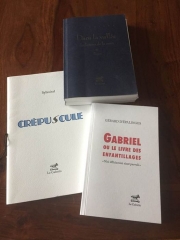

Metin Arditi. L’homme qui peignait les âmes. Grasset, 2021. 291p.

Metin Arditi, Freud, les démons et autres monologues. BSN Press, coll. Fictio, 2021, 96p.

Freeman J. Dyson. La Vie dans l’univers, réflexions d’un physicien. Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 2009, 256p.

»

Les petits enfants n’en feront

jamais qu’à leur façon,

qui est celle des pucerons

flairant les potirons.

Les adolescents merveilleux,

déhanchés et radieux,

n’ont pour vrais rivaux que les dieux

les reluquant des cieux.

Les jeunes filles en crinolines

aux étoles d’hermine

ne recourront à la morphine

qu’au plus noir de la ruine.

Les vieux garçons en caleçons

comme colimaçons

bavent sans rime ni raison

dans le cou des tendrons.

Les filles de joie en retour d’âge

sourient davantage

en tournant des années les pages

de se retrouver sages.

La dame rôdant alentour

et sans aucun détour

choisit à chacun son tour

et le fauche haut et court.

Arbres, là-bas, qui vous taisez

dans le silence bleu -

je fais de vous mes conseillers.

Le temps se prend au jeu ;

le blanc dessine mieux les choses

et met un souffle d’air

dans la torpeur où tout repose.

Un oiseau d’un ongle vif

griffe le verre de l’instant,

et là-bas le trait noir des ifs

indique une barrière.

Ce type n’est pas de ce pays.

Cela ne se voit pas :

cela se sent à sa façon

de faire peser le ciel.

Il ne regarde pas ailleurs.

Il reste là longtemps :

Il ne sait pas ce qu’il fait là.

Nul ne sait qui il est.

Ce pays n’a pas les odeurs

du village là-bas :

des enfants, des vieux et des lieux

où vivre allait de soi.

Va-t-il donc rester là le temps

de nous donner un nom ?

Allons-nous le féliciter

de nous ressembler peu ?

Ce type est devenu quelqu’un

en parlant une fois

à ce passant ne disant mot

dont nul ne sait qui il était…

Image: Philip Seelen

Le poète bien entendu,

dans la foule qui passe,

ne laisse pas le moindre espace

qu’on puisse dire insu.

La poésie serait partout

où ce qu’on dit la joie

tisserait de ses fils de soie

ce qu’on dit l’amour fou.

La foule cependant s’affaire

à ce qu’elle croit utile,

oublieuse de ces futiles

qui se disent poètes.

La joie cependant se répand

dans la douce lumière

des imprévisibles clairières

où s’attarde l’enfant.

(À l’isba, ce 5 juillet 2019).

C’est en marchant là-bas

dans le sous-bois de ces années

que cela s’est mis à parler.

Je ne sais que te dire :

il n’y a pas d’explication ;

ce n’est qu’un fait divers.

Pas plus que la Beauté

cela n’est défini.

Sais-tu si l’arbre s’en souvient ?

Qui parle donc en toi

Quand les veilleurs ne disent mot ?

Qui êtes vous muets ?

Dans mon ciel de papier,

mon ciel de lit, mon lit de ciel,

je n’entends que cela.

(La Désirade, ce 6 novembre 2017)

Un inépuisable et généreux Dictionnaire amoureux de la Suisse, où l’écrivain Metin Arditi, métèque d’origine judéo-ottomane finalement naturalisé par les faiseurs de Suisses, nous épate et nous intéresse au point de nous “décevoir en bien”, comme disent les Vaudois...

Les livres consacrés à la Suisse sont légion, des meilleurs aux pires dont le pamphlet très médiocre d'un Yann Moix est le parangon, mais il en est peu qui soient à la fois aussi grand public et vraiment instructifs pour l'étranger, compétents de propos et plaisants à lire, sympathiques de ton et gracieux d'expression, aussi foisonnants de curiosités significatives et aussi bonnement généreux que le Dictionnaire amoureux de la Suisse de Metin Arditi, qui se pose lui-même d'entrée de jeu en étranger.

Les Suisses qui se méfient des étrangers feraient bien, par manière de cure de jouvence à valeur de désintoxication, de lire cet épatant ouvrage de 615 pages qui parle, mieux que la plupart d'eux-mêmes, et sans effort apparent de leur complaire, de la fière équipe d'Alinghi et de Jean Ziegler - pour citer les deux bouts de l'Alphabet décliné -, du grand peintre Anker dont un certain Christoph Blocher possède la plus belle collection, et du tour des Dents du Midi, des éléphants du cirque Knie et des banquiers privés de Genève, du World Economic Forum de Davos - dont il fustige aimablement l'inutilité vaniteuse -, et de la gestion calamiteuse de Swissair, de la recette des bricelets et de l'exception royale de la ville de Bâle, de la finesse de la peinture de Balthus et de la splendeur des coteaux de Lavaux, de la symbolique soupe de Kapell et du non moins emblématique Guillaume Tell, de Griselidis Réal se reposant au cimetière des Rois (avec l'origine de l'appellation dans la foulée) entre le romancier autrichien Robert Musil (voir l'entrée à la lettre P pour Philippe Jaccottet) et les Genevois d'adoption que furent La philosophe Jeanne Hersch et l'écrivain Georges Haldas, la Venoge de Gilles et les combats quichottesques de l'hidalgo Franz Weber, la délicatesse de la poésie en prose d'un Gustave Roud et la rudesse de la face nord de l'Eiger, la dernière bien bonne de Oin-Oin et les vins préférés de l'auteur (il place le Chemin-deFer au top et recommande en Pinot noir celui des Grisons), la pratique exemplaire de l'apprentissage et les désastreuses conséquences d'une certaine votation pour l'avenir de la recherche helvétique, du beau-parler du très lustré Marc Bonnant et du génie candide de Robert Walser, des nuances du suisse allemand et du paradis perdu des narcisses - enfin pas tout à fait perdu puisque les premières pousses ressurgissent ces jours sous nos fenêtres en se la jouant éternel retour à l'instar du brillant jeune philologue Nietzsche revenant aussi volontiers en Suisse que Nabokov ou Simenon et autres lutteurs à la culotte.

Metin Arditi, métèque avéré de naissance (Turc d'origine et Juif de surcroît) n'a pas trouvé sa naturalisation dans une pochette-surprise, c'est le moins qu'on puisse dire.

À celle-là, le grand éditeur Vladimir Dimitrijevic, qui publia tout Cingria et tout Haldas ou presque ( qui ont leurs entrées séparées dans le dico d'Arditi) après l'intégrale du Journal intime d'Amiel (pas plus d'entrée que pour Dimitri et Zouc, nul n'est parfait), avait renoncé après d'humiliantes tracasseries, alors que lui, Metin l'Ottoman plus têtu qu'un Serbe, y est parvenu en d'épiques circonstances qui feraient frémir le plus obtus faiseur de Suisses - Rolf Lyssy est d'ailleurs cité au même titre que le club des cinq du cinéma suisse romand et Freddy Buache dans la foulée.

Cependant Arditi le ci-devant requérant de citoyenneté ne se plaint pas, réservant sa colère au sort des Juifs refoulés pendant la guerre (sans oublier les 27.00 qui y ont été accueillis, bien plus proportionnellement qu’en aucun pays européen et bien plus aussi qu’aux Etats-Unis), même s'il rappelle la réponse non moins pendable du super banquier Robert Studer faite à un journaliste qui l'interrogeait sur le montant des fonds juifs en déshérence : « peanuts » !!! Même attitude nuancée envers Ramuz, dont il admire l’immense talent et déplore les relents d’antisémitisme...

L'art de la synthèse exceptionnel de Metin Arditi va de pair avec un sens non moins remarquable de l'équanimité. S'il juge sévèrement Robert Studer, il n'en reconnaît pas moins ses grandes qualités, lesquelles accentuent par contraste l'aspect scandaleusement inhumain de ce petit mot de « cacahouètes » dont les conséquences furent dévastatrices. De la même façon, sans donner dans la complaisance omnitolérante, Arditi parle d'un ton d'égale empathie, avec ses bémols personnels, de Blocher le paysan self made businessman et de Ziegler l'éternel angry youngster.

Pour l'essentiel, Metin Arditi m'apparaît, dans cet inépuisable Dictionnaire amoureux tout personnel et donc plein de lacunes - à chacune et chacun de compléter... -, comme un homme de bonne volonté et, plus précisément au niveau citoyen (selon l’expression consacrée aujourd'hui), en bon génie de la cité.

Parler avec autant de justesse équilibrée des Justes Carl Lutz et Paul Grüninger et de Corinne Bille ou du monumental Dürrenmatt, donner de si tonifiants exemples du parler roman (de Bobet ou Branlée à Tip top ou Toute-une-équipe) et détailler les qualités de Paul Klee ou de Rodgère Federer avec autant de finesse cultivée ou de compétence qu'en rendant justice à un Patrick Aebischer ou un Alexandre Yersin, voilà qui fait de ce Dictionnaire amoureux de la Suisse un ouvrage infiniment précieux, amical et captivant, souvent drôle et pourtant joliment sérieux, un livre d'écrivain (qui cite d'ailleurs certaines de ses propres pages à bon escient, à propos des instituts de jeunes gens ou de Nietzsche, notamment) parlant de ses pairs avec pas mal d’à-propos (de Bouvier où Chessex à Cingria ou de Frisch à Paul Nizon) et partage, avec feue sa mentor (mentoresse ou mentorelle ?) Jeanne Hersch, sa qualité majeure: la clarté.

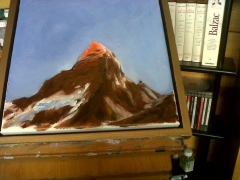

De fait, à l'ère de tous les soupçons et autres confusions, ce Dictionnaire amoureux de la Suisse, qui nous laisse pleine liberté de nous sentir parfois aussi étrangers dans notre propre patrie qu’un Rousseau, illustre la clarté particulière de notre pays quand il oublie de se replier sur lui-même, par exemple quand le premier soleil irradie la cime du Cervin vu du refuge de Schönbühl à cinq heures du matin ou sur les boîtes de chocolat en vente jusqu'au Japon ou en Arkansas.

Un étranger du dedans qui parle aussi bien et tranquillement du Sugus ou d'Ella Maillart, du Röstigraben ou du papa garagiste de Jean-Pascal Delamuraz, du Cenovis ou de la Patrouille des glaciers, du romanche ou de Joël Dicker (le papy de Metin ayant été le pote de celui de Joël le mal rasé) , de la Poya ou du mécénat éclairé des Hahneloser ou des Reinart, ne peut décidément être un mauvais Suisse sauf à considérer qu'il pèche, aux yeux de nos cuistres freinant à la montée et déclarant avec démagogie que LA SUISSE N’EXISTE PAS, coupable d'enthousiasme excessif faisant de lui un chantre attardé de l'helvétisme, alors que pour ma part, originaire d'Anet (Ins, en suisse allemand du Seeland cher au vieil Anker) tout aussi bien qu'Etienne Barilier dont le père à francisé le nom (en anglais nous serions des Cooper comme notre vieil ami Gary) la seule conclusion qui vienne au Lémanique vaudois que je suis devenu est que « cette affaire » de Metin m'a " déçu en bien"...

Metin Arditi. Dictionnaire amoureux de la Suisse. Dessins d'Alain Bouldouyre. Plon, 615

Cependant je me rappelle, leçon d’un soir de Roland Jaccard et de je ne sais quel sage chinois , que c’est avec l’homme qu’on soigne l’homme, et comme il en est venu, suite a diverses bifurcations de la parlerie (Il s’est commandé un filet de perches et moi un tartare frites) à parler de sa nouvelle fonction occasionnelle de locuteur d’éloges funèbre (il en a fait un ou deux très appréciés, après quoi il a commencé d’être sollicité), je lui dis que làa est son salut: tu te sors les pouces du cul et tu en fais une nouvelle ou même un roman, et ça ne manque pas ensuite: je vois qu’il réfléchit et que ça pourrait rebondir.

Cependant je me rappelle, leçon d’un soir de Roland Jaccard et de je ne sais quel sage chinois , que c’est avec l’homme qu’on soigne l’homme, et comme il en est venu, suite a diverses bifurcations de la parlerie (Il s’est commandé un filet de perches et moi un tartare frites) à parler de sa nouvelle fonction occasionnelle de locuteur d’éloges funèbre (il en a fait un ou deux très appréciés, après quoi il a commencé d’être sollicité), je lui dis que làa est son salut: tu te sors les pouces du cul et tu en fais une nouvelle ou même un roman, et ça ne manque pas ensuite: je vois qu’il réfléchit et que ça pourrait rebondir.

Les ahuris sublimes restent parmi nous, qui méritent notre reconnaissance de rétifs au formatage absolu. Révérence à Corinne la cinglée qui cisèle ses paroles d’or en soutien-gorge noir, à Jean-Yves Dubath fouinant avec un Roumain dans une déchetterie de la Riviera, où a Antonin Moeri dansant la gigue en veste de pyjama à l’asile psy des Gentianes. Avec un salamalec supplémentaire aux artistes Christine Sefolosha, pour ses paquebots-buildings engloutis, et à Stéphane Zaech parodiant les Ménines de Velasquez et les femmes de Picasso avec ses jeunes beautés à trois yeux ou sept bras propres à mieux enlacer le jeune homme timide...

Devant le Conseil fédéral helvétique, en présence du grand dissident tchèque Vaclav Havel devenu président, Friedrich Dürrenmatt prononça en novembre 1990 un discours ahurissant dans lequel il comparait la Suisse à une prison sans barreaux dont les prisonniers (nous tous, qui roulons en 4x4 ou en vélo électronique) seraient les gardiens. Scandale! Délire de vieux saltimbanque millionnaire! Un vrai maboul ce Dürrenmatt!

Tellement fou, n’est-ce pas, que La visite de la vieille dame continue de se jouer autour du monde, fabuleuse métaphore de la trahison des riches dont le cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty a tiré un film non moins mordant sous le titre d’Hyènes.

Or Dürrenmatt s’inscrit, sur le mythique chemin forestier de Guillaume Tell, dans la longue lignée des réfractaires au propre-en ordre, du poète névropathe Robert Walser à la candeur rouée, au génie du souterrain helvète que figura Ludwig Hohl dans son entresol genevois, en passant par Roorda l’ex-Batave humoriste et Zouc la sale gamine fauteuse de vérités trop humaines.

Déchets encombrants et trafics amoureux

Déchets encombrants et trafics amoureuxLa gestion des déchets se fait désormais sous contrôle strict en nos régions, où tout est trié et conditionné pour recyclage. La déchetterie des hauts de Montreux ferait rugir le jeune ferrailleur roumain Basile s’il rôdait encore en nos murs, mais il y a peu de chances. En revanche, il n’est pas exclu qu’on mette un jour la main sur Commerce de Jean-Yves Dubath sur les rayons de la ressourcerie du même lieu (juste sous l’autoroute, mais il vous faudra la carte magnétique d’accès) ou j’ai trouvé l’autre jour l’Anthologie de la poésie française de Gide en Pléiade.

Donc ce Basile, une nuit de mai 2013, fourrageait dans un tas de déchets encombrants d’une rue de Montreux, repéré par un certain Julius, artiste spécialisé dans le dessin charnel de beaux sportifs et plus si affinités, taxé de «Leonor Fini helvète» et salivant plus ou moins à l’imagination de troubles rencontres nocturnes.

Or l’ombre en question ne donne pas dans ce genre de commerce, Basile n’étant attiré que par les téléviseurs et autres micro-ondes au rebut, séchoirs Stewi ou vieilles radios Telefunken à rafistoler, entre deux escales chez «ces dames». Moins fou que Basile tu meurs! Mais les fantasmes de Julius vont en faire un «enchanteur» de la brocante, un «croisé» de la route, voire un ange.

En ces temps de normalisation généralisée, le goût «différent» d’un esthète délicat du genre de Julius ne devrait pas poser le moindre problème, pensez: en Suisse où il y a même des Noirs ou des transgenres parmi nos élus! N’empêche: pas question pour Julius de demander à Basile de poser tout nu pour lui! Du moins le privilège lui est-il accordé de rendre service au jeune Roumain plus souvent qu’à son tour, avant divers prêts d’argent qui vont corser la relation.

Commerce est un petit roman d’amour proustien, qui joue sur le même écart culturel séparant le Narrareur de la Recherche du temps perdu et la charmante gigolote au prénom d’Albertine, sur le même auto-aveuglement de l’amoureux «utile», et sur le même vertigineux chagrin. Mais il y a plus: car ce «commerce» affectif se développe sur fond de déséquilibre économique européen, dont Jean-Yves Dubath tire une fable.

Pour s’attirer l’amitié virile de Basile, Julius imagine en effet, dans sa candeur, une sorte de PME ou de «joint-venture» à l’enseigne de laquelle Basile revendra dans son pays des tableautins peints par Julius, lequel a renoncé aux nus équivoques pour se lancer dans le paysage alpestre. De quoi faire rêver à la Suisse dans la lointaine Valachie roumaine: je peins des cascades et des chalets, tu les revends en Moldavie, à nous la gloire et les euros!

Cependant Basile, terre à terre, ne comprend rien à cette histoire de tableaux: il n’en a qu’à l’argent de Julius, qui raque et rêve! Et plus son généreux et naïf ami le régale, plus Basile râle, voyant en ce «riche» une incarnation de l’Occident pourri alors que lui incarne l’éternel «pauvre». Et de réclamer plus d’argent tout en vilipendant la Suisse où tout se paie! Et la douce dinguerie de Julius de bouter le feu à la folie meurtrière de Basile!

L’histoire de Commerce pourrait ne relever que d’un mini-polar romand, qui finit dans le sang comme on l’a deviné: fait divers sordide bon pour les tabloïds. Or Dubath, en écrivain retors, styliste raffiné captant tous les niveaux de langage, parvient à en faire à la fois un épisode d’amour empêché, dérisoire et déchirant, et le constat amer d’une fracture sociale et culturelle plus large et profonde.

La Suisse propre sur elle et bien ordonnée, terrienne d’origine et pragmatique de tradition, s’est toujours méfiée des artistes et des écrivains, ces «originaux». Deux grands créateurs du 20e siècle, l’écrivain Robert Walser et le peintre Louis Soutter, ont pourtant marqué la littérature européenne et les arts plastiques de leurs traces à la fois hagardes et incomparables, hors de tout académisme et à l’écart des modes – tous deux à la frontière de la norme sociale et de l’équilibre psychique.

Or ces deux génies singuliers ont fait des petits, si l’on ose dire, à la fois en littérature, avec un Jean-Marc Lovay, et dans les arts plastiques avec une flopée de peintres travaillant aux marges de la figuration, plus ou moins inspirés par ce qu’on dit les arts premiers ou l’art brut, en diverses mouvances «sauvages» fleurant parfois la mode.

A supposer qu’il y ait des passerelles entre fiction et réalité, je me suis amusé à imaginer la rencontre de Julius, le peintre de «tableautins alpestres» collaborant avec un lithographe de Villeneuve, et de Stéphane Zaech, dans le minuscule atelier du même bourg où celui-ci travaille à d’immenses toiles dont les dernières furent exposées dans une grande galerie chic proche de la Bahnhofstrasse de Zurich.

Un épisode cocasse du roman de Dubath voit Julius utiliser l’ordinateur de son lithographe pour découvrir, via Google Earth, que le terrain de Roumanie orientale qu’il a financé, et sur lequel il espérait implanter une galerie d’art, abrite en réalité une COOP toute neuve, où ses œuvres auraient détoné autant que les demoiselles à trois yeux et cinq jambes de ce dingue de Zaech. Mais Basile a-t-il vu un seul tableau de sa vie? En tout cas on veut croire que l’art de Julius peignant des nus masculins ou de chastes alpages est aussi «authentique» que celui de Stéphane Zaech – tout étant dans le style et le grain de folie, n’est-ce pas?

A cet égard, le réalisme fantastique marquant les grands paysages de Stéphane Zaech, où l’on voit des jungles foisonnantes jouxter des monts enneigés à la manière chinoise, sur les hauts de Montreux, entre visions érotiques et figures peinturlurées de chefs indiens en costumes baroques, ne le cède en rien aux visions oniriques d’une Christine Sefolosha, notoire «outsider» saturant ses hautes feuilles de figures animales ou humaines en un bestiaire rappelant les murs de Lascaux ou les rêves éveillés de certains surréalistes, de Max Ernst à Leonor Fini – l’inspiratrice présumée de Julius.

Styles divers mais souche commune dans le tréfonds imaginaire suscitant de multiples poussées, et même jaillissement en beauté non formatée! Rappelez-vous le dernier tweet de Donald Trump en contemplant les navires de Christine Sefolosha reposant à jamais dans les profondeurs océanes.

Or lequel, de l’Ubu planétaire, et de l’artiste aux yeux fertiles, est le plus fou? Et quel est ce monde dément, dans lequel un Christ de Léonard se voit livré aux maquereaux du Marché?

«L’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini», notait un jour Charles-Albert Cingria, autre grand siphonné de notre littérature, dont Corinne Desarzens est héritière à sa façon de grande perche penchée comme la tour de Pise par grand vent, amoureuse d’un peu tout: des épeires diadèmes et des courges, des hommes aux grands yeux doux et des pruneaux qu’ils ont dans leur sac, des sirènes d’Engadine et des aigles albanais ou des proverbes éthiopiens («quand les toiles d’araignées s’unissent, elles peuvent arrêter un lion») des glands de corbillards et du chapeau de l’agaric champêtre, enfin de tout ce qu’elle absorbe («je suis tout ce que je rencontre») et qu’elle transforme en phrases coulées et en mots.

Fontaine à jet continu, Corinne Desarzens vient de publier trois livres et sept autres sont prêts à bondir des soutes de l’antre veveysan de Michel Moret, mais le Saint-Siège conseille surtout ces jours, avec Le soutien-gorge noir constituant une belle histoire d’amour empêché entre une certaine Monique et un œnologue hongrois, les piécettes de Couilles de velours qu’on peut emporter partout comme un bréviaire.

Ainsi les yeux au ciel:

«Pendant des années, le soir, debout dans le jardin, j’ai regardé clignoter des avions. La nuit répandait son encre. C’était calme, là-haut. Par intermittences, les avions émettaient des signaux, lâchaient des giclées de jus de citron, avec nervosité, avec régularité, peut-être même avec détresse. Pas plus qu’aux nouvelles du matin – ces autres déflagrations – il était possible de répondre à ces signaux, engloutis un moment plus tard, ne laissant pas la plus légère traîne de lumière derrière eux, sinon désolations et regrets. Des orbites ne se croiseraient jamais. À qui ressemblait la femme à la place 47B? Et le passager du siège 23A? Et puis un jour, un jour en dépit de tout, contre toute attente, un jour prodigieux, la boîte retrouve son couvercle, et la pierre, s’emboîtant au millimètre près, sa moitié manquante».

Un «jour prodigieux», ç’aurait été celui où le jeune type peu remarquable à l’époque, promis à devenir plus tard l’homme en veste de pyjama, aurait fait LA rencontre de sa vie, comme on dit dans les feuilletons romantiques à succès à la Marc Musso ou à la Guillaume Levy, et là encore ce serait un artiste (mais il y en a donc plein dans ce qu’on croit un jardin peuplé de seuls nains!), un sculpteur au prénom de Niko exposant jusqu’à San Francisco – où peut-être il aura rencontré Christine Sefolosha et son grand fils Tabo fameux au tir au panier – qui l’aurait bassiné pour la lui faire raconter, cette rencontre d’entre les rencontres, et c’est ainsi que se lancerait la narration réellement frappadingue de L’homme en veste de pyjama, dernier roman d’Antonin Moeri qu’on n’insultera pas en le situant une fois de plus dans la filiation de Robert Walser (qu’il a d’ailleurs traduit) et de Ludwig Hohl ou Thomas Bernhard, même s’il trouve ici une nouvelle vigueur inventive et une façon inédite de pratiquer le roman à multiples miroirs construisant peu à peu ses personnages dans la durée du récit.

La Suisse romande de ce récit (quelque part entre le bout et le bord du même lac, on pourrait dire Geneva International et Cully), s’étend à vrai dire sur l’espace virtuel de ce que Limonov appelait le grand hospice occidental, et là encore il va s’agir de folie ordinaire, détaillée par un présumé «homme sans qualités» peu fait pour la réussite sociale et vite fatigué au marathon de l’amour fou, dont on est prié de supposer qu’il l’a connu même si rien n’est tout à fait sûr dans cette remémoration du Big Bang amoureux dont Céline estimait qu’il se réduisait à «l’infini à la portée des caniches».

Pas loin d’un Michel Houellebecq ou d’un Philippe Muray dans le regard qu’il porte sur la société contemporaine, dont il recycle à sa manière l’omniprésente novlangue à base de positivité suave et de nivellement vertueux, Antonin Moeri pousse ici plus loin que dans ses livres précédents (nouvelles et romans) par le truchement d’une dramaturgie portée par la langue, laquelle mime l’omniprésente et gesticulante jactance constituant l’arrière-plan social du roman.

Guerre des sexes, comédie sociale investissant bientôt le monde de la Star Ac littéraire (car le futur homme à veste de pyjama griffonne sur des calepins autant qu’il zyeute), allers et retours de la mémoire qui invente en même temps qu’elle recycle, multiplication des conditionnels et des masques de rechange fusionnent en thèmes et variations au délire très contrôlé, et l’exorcisme se fait en beauté, une fois encore affaire de style, si débridé qu’il soit dans sa joyeuse et libératrice folie.

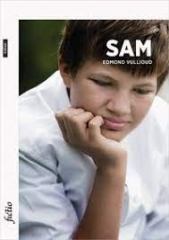

Jean-Yves Dubath. Commerce. Editions d’autre part, 124 p. 2017.

Christine Sefolosha. Timeless Wanderer. Genoud, 2015.

Stéphane Zaech, Loyola Peinture. art & fiction, 2000.

Corinne Desarzens. Le soutien-gorge noir. L’Aire, 2017; Couilles de velours. Editions d’autre part, 69p., 2017.

Antonin Moeri. L’homme en veste de pyjama. Bernard Campiche, 253p. 2017.

...qu’ont-ils en commun et qu’ont-ils à nous dire? Peut-être ce qu’on pourrait dire le Waldgang, ce chemin en forêt qui trace un réseau de sentiers entre passé et présent, villes et campagnes de cette Europe miniature que figure la Suisse. Des Grisons de Fleur Jaeggy au Jura de Zouc, ou du labyrinthe halluciné de Wölffli aux rhapsodies verbales de Peter Weber, une autre Suisse, tellurique et ingénue, sauvage et prodigue de poésie obscure ou fulgurante, ouvre des échappées à ce que Dürrenmatt disait, non sans provocation, notre prison sans barreaux…