En octobre 1987, le sieur JLK se trouvait à Tokyo, accompagnant l’Orchestre de la Suisse romande en tournée mondiale. Avec le chef Armin Jordan, deux solistes incomparables: Martha Argerich et Gidon Kremer. Premières chroniques d’une série égrenée tous les jours pour La Tribune - Le Matin, au Japon puis en Californie…

1. Passe l’oiseau musique

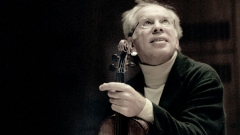

« Comment expliquer ce qui nous touche dans le vol d’unoiseau ? Et Pourquoi vouloir tout comprendre par la seule raison ? Cette tendance actuelle à disséquer froidement ce qui relève des sentiments me frustre beaucoup. Les critiques me font parfois penser à ces enfants qui, pour voir comment ça marche, vont mettre leur nez dans les mécanismes qu’ils finissent évidemment par gripper. Leur tort est de ne s’intéresser qu’au détail, et pas assez à l’ensemble. Par contraste, je crois qu’une artiste de la sensibilité de Martha Argerich peut nous aider à. développer une approche plus intuitive des choses. Mais je reste, quant à moi, tout à fait incapable d’expliquer rationnellement pourquoi le jeu de Martha est ce qu’il est... »

Des propos tout empreints de sincérité que ceux-là, tenus à Genève en conférence de presse préalable par le violoniste Gidon Kremer en présence d'une cinquantaine de journalistes aux questions pointues, voire mordantes.

Des propos tout empreints de sincérité que ceux-là, tenus à Genève en conférence de presse préalable par le violoniste Gidon Kremer en présence d'une cinquantaine de journalistes aux questions pointues, voire mordantes.

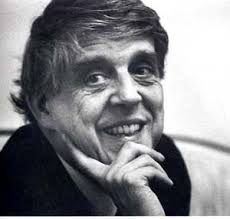

À souligner, alors, les affinités sensibles des deux solistes et du chef de l’OSR Armin Jordan, qui, avec le mélange d’humour jovial et de pénétrante subtilité qui le caractérise, se livra lui aussi à une manière de profession de foi : « Nous assistons aujourd’hui à la multiplication, par les médias et les enregistrements de toute espèce, de la musique diffusée. La musique elle-même y perd cependant, car à présent tout se ressemble. Pour ma part, je m’oppose à cette uniformité ; et c’est pourquoi j’ai choisi les deux solistes de cette tournée : ils ne jouent pas comme les autres... »

Quant à la « ligne » présidant aux choix du programme établi pour ce premier tour du monde de l’OSR, Armin Jordan l’a située dans l’optique de l’affirmation d’une certaine identité. « La chance de l’OSR est d’avoir eu le même chef de longues années durant, en la personne d’Ernest Ansermet. Or, le secret d’Ansermet ne tenait pas seulement à une affaire de style ou d’interprétation, mais surtout au soin extrême qu’il apportait à la sonorité de l’orchestre. »

Quant à la « ligne » présidant aux choix du programme établi pour ce premier tour du monde de l’OSR, Armin Jordan l’a située dans l’optique de l’affirmation d’une certaine identité. « La chance de l’OSR est d’avoir eu le même chef de longues années durant, en la personne d’Ernest Ansermet. Or, le secret d’Ansermet ne tenait pas seulement à une affaire de style ou d’interprétation, mais surtout au soin extrême qu’il apportait à la sonorité de l’orchestre. »

Et l’actuel timonier de l’OSR de rappeler que la musique française demeure l’élément dominant de cette identité fameuse, tout en rendant hommage aux successeurs d’Ansermet (de Paul Klecki à Horst Stein, en passant par Sawallisch) qui eurent le mérite non négligeable d’explorer les mondes de Mahler et de Bruckner, entre autres.

Avec malice, Armin Jordan note également en passant que la musique suisse est absente du répertoire de la tournée, l’ambassade en l’occurrence se bornant, question prestige national, à l’exportation d’une phalange composée pour moitié d’étrangers, et de deux solistes étrangers eux aussi quoique domiciliés dans notre pays. Une formule qui ressortit, en somme, à l’identité helvétique, n’en déplaise aux partisans bornés d’on ne sait quelle « pure Suisse »...

Avec malice, Armin Jordan note également en passant que la musique suisse est absente du répertoire de la tournée, l’ambassade en l’occurrence se bornant, question prestige national, à l’exportation d’une phalange composée pour moitié d’étrangers, et de deux solistes étrangers eux aussi quoique domiciliés dans notre pays. Une formule qui ressortit, en somme, à l’identité helvétique, n’en déplaise aux partisans bornés d’on ne sait quelle « pure Suisse »...

C’est d’ailleurs sur ce terrain miné des préjugés nationaux que le maestro s’est montré le plus subtil, comme un journaliste l’interrogeait à propos d’un présumé « racisme » de la Suisse envers les musiciens japonais,insuffisamment représentés dans nos orchestres.

Ainsi, sans s’attarder à des chiffres et autres faits, qui attestent la présence notable des interprètes nippons en Suisse (sans compter le chef de la Tonhalle de Zurich), Armin Jordan a-t-il évoqué les tensions procédant de l’amour voué à la culture occidentale par les Japonais, auquel se mêle forcément une certaine jalousie, comme il en va de toute passion marquée par un certain déséquilibre. Cela pour dire que notre civilisation est supérieure à celle de l’Empire du Levant ? Evidemment pas ! Mais nous reviendrons, au fil de notre périple, sur cette question passionnante de la compréhension (réelle ou prétendue) entre cultures si foncièrement différentes.

C’est en effet à un petit rendez-vous quotidien que nous convions l’honorable lecteur, et ce dès lundi. En attendant, Sayonara !

2. À la criée

2. À la criée

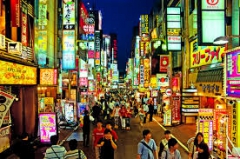

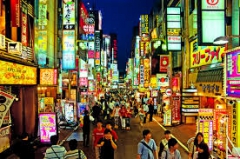

C’est déjà novembre mais il y a ces jours, dans l’air deTokyo, une espèce de tiédeur d’été indien. Pourtant c’est le moindre des étonnements de quiconque y débarque pour la première fois. Parce que c’est un monde positivement éberluant que Tokyo, dont les images toutes faites qu’on enpeut avoir valdinguent aussitôt qu’on y plonge.

Aux idéogrammes près, on se croirait d’abord aux States. Les bildingues, les parkingues enterrés ou empilés et les néoquartiers à shoppingue: tout y est. Sauf qu’il y a ici des congrès de grillons et de drôles d’oiseaux moqueurs dans les arbres ; et toutes sortes d’arbres en vérité, avec des feuilles en forme de cœurs ou de petits éventails ou de larmes de lézard ; et d’adorables enfants qu’on croquerait tout crus si l’on était ogre, et des collégiennes en uniforme de matelotes mille fois plus mutines et lutines que nulle part ailleurs, et des balayeurs à gants blancs qui ramassent le mégot avec un soin de pharmacien ; et puis, en dépit du sentiment d’écrabouillement qu’on éprouve illico devant son hétéroclite immensité, Tokyo vous immerge dans son inimaginable potage.

L’autre matin aux très petites heures, c’est dans les halles ruisselantes du marché au poisson de Tsukiji qu’avec deux amis violonistes de l’OSR, encore un peu hébétés par le considérable voyage de la veille, nousavons commencé de flairer ce Tokyo- là.

Pas facile de suggérer en trois mots l’atmosphère onirique des lieux. Qu’on se figure cependant un assez vaste labyrinthe couvert annoncé d’abord par une vraie puanteur d’œufs pourris, tournant ensuite à l’odeur de grand large tandis qu’on en traversait les allées surencombrées par tout un populo de gueules shakespeariennes maniant charrettes à bras et bécanes pétaradantes, jusqu’au quai fluvial où s’alignent des centaines de thons et d’espadons et de requins fumant leur vapeur de glace, comme un peu martiens à leur corps défendant, la tête ouverte et les entrailles inspectées à la loupiote.

Or le summum de cette scène en somme banalissime d’un boulot répété toutes les aubes par ces types l’exécutant sans un geste d’impatience envers ces voyeurs de partout que nous sommes, ce summum donc tient à la litanie gutturale qui s’élève tout à coup des petits tréteaux sur lesquels se fait la criée, évoquant une sorte de terrible cantilène primitive à la survie qui rappelle à chacun Dieu sait quoi d’oublié depuis la nuit des temps.

3. La massue et l’arc

Après deux oui trois jours passés à Tokyo, pour peu du moins que vous vous écartiez des parcours fléchés, il vous arrivera sans doute de maudire cette ville assassinante et le Japon multitudinaire avec, quitte à vous y replonger le lendemain pour vous démantibuler de véhémence enthousiaste.

Hier soir je me baladais dans l’inimaginable quartier chaud de Shinjuku, à côté duquel Pigalle vous a des airs de foire de sous-préfectiure à tire-pipes, et tout soudain, seul gaiyïn, comme on appelle ici l’étranger, dans ce délirant charivari de mégaphones et de néons hallucinogènes et d’odeurs en pagailles et de regards grouillants desquels je me constatais absolument exclu comme par je ne sais quel décret général, me saisit l’impression que je n’avais au fond strictement rien à fiche en ces lieux, pas plus que dans les sables hostile de Gobi ou que sur Mars.

Hier soir je me baladais dans l’inimaginable quartier chaud de Shinjuku, à côté duquel Pigalle vous a des airs de foire de sous-préfectiure à tire-pipes, et tout soudain, seul gaiyïn, comme on appelle ici l’étranger, dans ce délirant charivari de mégaphones et de néons hallucinogènes et d’odeurs en pagailles et de regards grouillants desquels je me constatais absolument exclu comme par je ne sais quel décret général, me saisit l’impression que je n’avais au fond strictement rien à fiche en ces lieux, pas plus que dans les sables hostile de Gobi ou que sur Mars.

Se sentir dépaysé n’a rien que de très banal en voyage, mais se découvrir en somme superflu, quand on se figure à peu près le centre du monde : voilà qui a de quoi vous faire subir l’équivalent psychique d’une de ces secousses sismiques bisanuelles de force 5 qui relativisent, d’une autre façon, les certitudes du Japonais le plus sûr de lui.

Se sentir dépaysé n’a rien que de très banal en voyage, mais se découvrir en somme superflu, quand on se figure à peu près le centre du monde : voilà qui a de quoi vous faire subir l’équivalent psychique d’une de ces secousses sismiques bisanuelles de force 5 qui relativisent, d’une autre façon, les certitudes du Japonais le plus sûr de lui.

Or, quelques heures plus tôt, après cet autre parcours des extrêmes nous conduisant à Yokohama par la terrifiante grisaille des banlieues et les bigarrures de Chinatown, j’avais cru partager, avec le public formé de ces mêmes Japonais, la même émotion à l’écoute du Concerto pour piano de Ravel, le même état de grâce atteint sous lecharme d’une Argerich des grands soirs, et le même enthousiasme à voir ensuite Armin Jordan faire jaillir, en sourcier sorcier, la stupéfiante matière sonore des dernières mesures de La Valse…

Et ainsi de suite : d’un coup de massue à son contraire délicat ; des ignobles bandes dessinées sado-maso dont se repaissent vos graves voisins de métro semblant lire quelque texte sacré, à leurs manière si raffinées par ailleurs; ou des gueules de crapules fascistoïdes des fanatiques vociférant à journée faire sur leurs car de propagande, en plein Ginza, aux visages recueillis des bouquinistes du quartier de Kanda où le livre est LeVénéré.

Reste alors à admettre que ces antinomies constituentles éléments de bases les plus immédiatement perceptibles de la substance japonaise, en attendant de mieux en saisir la chimie subtile. Au lieu de répondre par la massue d’un jugement prématuré, imaginons que ces tensions soient celles d’un arc dont nous aurions à apprendre l’art difficile.

4. Souvenirs du patron

4. Souvenirs du patron

Les musiciens de L’OSR qui l’ont connu évoquent le souvenir du patron, alias Ernest Ansermet, dit aussi le Vieux, avec la même tendresse respectueuse que les mélomanes japonais se rappelant la tournée de1968. Chroniqueur musical très écouté des Mainichi Newspapers, Tokichiku Umezu relève que si l’OSR a toujours beaucoup de fans au Japon, c’est d’abord grâce au rayonnement de son fondateur, dont la «philosophie » est encore étudiée avec attention par les musicologues nippons. Et le fameux critique de signifier l’intérêt avec lequel il a suivi l’évolution de l’OSR, notamment du fait qu’Armin Jordan, avec son tempérament propre,semble celui des successeurs d’Ansermet le plus soucieux de revivifier son héritage.

« Dans sa façon de diriger, ce qui frappait le plus chez le patron, c’était son sens profond de la pulsation », me confiait le clarinettiste Georges Richina dans le train de Sendai à Tokyo. Très propices, soit dit en passant, aux conversations documentaires impromptues, ces interminables trajets où, sans frac ni trac, la tribu itinérante vous montre son visage multiple au naturel. Or le patron aussi avait plusieurs visages. «C’était un homme d’une carrure intellectuelle hors du commun, mais qui savait se mettre à la portée de chacun », se souvient encore le clarinettiste.

Et le maître percussionniste Pierre Métral, sosie de l’écrivain Vladimir Volkoff en plus rond qu’on voit trôner au milieu de la phalange, de se lancer dans la conversation avec diverses anecdotes piquantes. Le patron se chamaillant avec Stravinski qui lui reprochait de mettre trop de sentiment dans une oeuvre qu’il voulait, lui, toute glaciale et métronomique : « On aurait dit de vrais gamins ! » Ou bien Ansermet, les yeux baissés sur sa partition, ronchonnant dans sa barbiche, durant une répétition, sur telle partie des flûtes, manquant décidément de « couilles » à son gré, puis relevant lentement les yeux et, sous le regard courroucé des deux dames si terriblement impliquées, se mettant à rougir tant et plus de confusion penaude...

5. Lettre de non-retour

5. Lettre de non-retour

Ma bonne amie,

Tu attends mille suavités épistolaires, mais ce n’est pas à publier dans un journal, comme tu mérites mieux que Lady Di, qui fait ce soir du flafla aux lucarnes japonaises, et que je ne saurais me prendre pour le pauvre Charles, quoique également philanthrope à mes heures.

Mais ce que je voulais te dire en tout cas, c’est que vous me manquez, les pimprenelles et toi. Le Japon est en effet méchamment frustrant pour un papito séparé de ses petites filles : il y en a tant ici de si choutes ; et comme c’était aujourd’hui je ne sais quelle fête et que les kimonos pullulaient dans les rues de Tokyo, je ne pouvais que me sentir bien seul à contempler ces élégantes déambulations.

Cependant je serais hypocrite de ne pas t'avouer qu'un premier parcours de la nébuleuse gagne à se faire en soliste, quitte à marcher des heures dans la touffeur archipolluée, à se perdre lamentablement dans les nœuds subferroviaires ou les impasses à lanternes et silhouettes gesticulantes ne laissant d’évoquer le terrible Mitsuhirato du Lotus bleu, et à friser le plus souvent qu’à son tour la déflagration nerveuse. Ah ! mais comment diable ces gens- là tiennent-ils le coup ? Sont-ce des anges ou des zombies ?

Où tu te serais senti à ton aise en revanche, cet après-midi, c’est dans le jardin bien peigné de Rikugien. Sous le ciel plombagin cela sentait l’immémoriale alliance, rien qu’à voir s’harmoniser la géométrie d’évidente observance spirituelle et la prolifération des arbres aux ombres rousses bondées de corneilles en verve. Note qu’à ce propos, c’est bien joli de parler de jardins japonais, vu que la plupart des habitants de Tokyo n’y ont pas droit, conglomérés qu’ils sont dans leurs niches à chiches mesures de tatamis. Or il faut les voir, les jours fériés, processionner en cohortes dans les allées du jardin zoologique ou canoter sur l’étang d’Ueno, croquant leurs machins sucrés ou leurs trucs grillés, ou bien encore se retrouver dans le dédale de quelque sublime grand magasin (ouvert le dimanche et tenant lieu aussi d’espace d’intercommunication avec coin musée et tutti quanti culturels) aux dénivellations et reflets substitutifs de mer et montagne.

Où tu te serais senti à ton aise en revanche, cet après-midi, c’est dans le jardin bien peigné de Rikugien. Sous le ciel plombagin cela sentait l’immémoriale alliance, rien qu’à voir s’harmoniser la géométrie d’évidente observance spirituelle et la prolifération des arbres aux ombres rousses bondées de corneilles en verve. Note qu’à ce propos, c’est bien joli de parler de jardins japonais, vu que la plupart des habitants de Tokyo n’y ont pas droit, conglomérés qu’ils sont dans leurs niches à chiches mesures de tatamis. Or il faut les voir, les jours fériés, processionner en cohortes dans les allées du jardin zoologique ou canoter sur l’étang d’Ueno, croquant leurs machins sucrés ou leurs trucs grillés, ou bien encore se retrouver dans le dédale de quelque sublime grand magasin (ouvert le dimanche et tenant lieu aussi d’espace d’intercommunication avec coin musée et tutti quanti culturels) aux dénivellations et reflets substitutifs de mer et montagne.

Tout à l’heure ainsi, dans le palais de cristal du nouvel Hankyu de Ginza, je m’amusais à présélectionner ce qui te ferait plaisir d’entre tant de merveilles : ambres et porcelaines, soieries et perles péchées à la main par tu sais quelles plongeuses nues à lunettes de motocyclistes. Bref, il y a là tant de vraies belles choses qu’on en redécouvre l’originelle Tentation.

Autant te recommander, alors, de ne pas faire trop de folies ces jours, puisque je m’en charge. Enfin je ne vais pas tourner plus longtemps autour du pot de saké, ma bonne amie : il devrait y avoir moyen, avec nos réserves d'écureuils, de vous combiner vite fait un triple aller simple. Tu auras compris que, pour ma part, je jette ici de nouvelles racines. Merci de l’annoncer avec ménagement à mon calligraphe en chef, et recommande à nos mères de bien s’occuper du gommier.

Ton samouraï

6. Féminin singulier

6. Féminin singulier

Une fois dans ma vie, ainsi, j’aurai siégé toute une séance au milieu d’à peu près mille femmes. J’en suis encore tout chose. Cependant, qu’on ne s’imagine pas d’extravagance de lupanar ni même la moindre équivoque, en dépit de la centaine de travestis qui se trémoussaient alentour. Car s’il y avait du kitsch délirant dans les déguisements à transformations fulgurantes de ces dames, jamais n’auront été franchies les bornes du plus sourcilleux comme il faut.

D’ailleurs c’était au point de manquer de chair, si j’ose dire, et plus encore d’humour, comme il en va des olympiades de majorettes ou des séminaires intercontinentaux de tribades d’affaires; et puis cela s’est réchauffé quelque peu, avec la transition de l’espèce de revue musicale endiablée sur quoi cela s’ouvre, au morceau de vaudeville qui lui succède, où il m’a semblé qu’il était question d’un cadavre de vieille ganache se relevant de son cercueil pour s’adonner à toute une zizanie familiale non moins que posthume.

Tel étant l’ordinaire du Takarazuka, cette forme d’expression théâtrale spécifiquement japonaise, quoique faite du bric et du broc d’un peu partout, qui a cela de particulièrement singulier de ne mobiliser que des femmes pour des femmes.

Tel étant l’ordinaire du Takarazuka, cette forme d’expression théâtrale spécifiquement japonaise, quoique faite du bric et du broc d’un peu partout, qui a cela de particulièrement singulier de ne mobiliser que des femmes pour des femmes.

Bien entendu, les japonologues m’objecteront qu’il est rustaud de manifester son intérêt prioritaire au Takarazuka, quand on n’a encore rien vu du Bunraku, du Kabuki ou suprême, à goûter les yeux au ciel : du Nô.

Toucher au Nô de si près et se laisser distraire par d’avérées perruches : voici pourtant quelle misérable misère est la mienne... Mais je vais aggraver mon cas en affirmant qu’avant les temples et les musées, ce sont les salles d’attente des gares, les préaux des collèges, les jardins municipaux, les stades et les librairies, les abords de port et les marchés qu’il me semble très nécessaire de flairer en premier lieu dans un pays dont on ignore jusqu’au premier katakana, ce que nous dirions l’initiale de l’abécédaire.

Et de même le Takarazuka me semble-t-il annoncer, comme entre les lignes, le rôle bien singulier du féminin japonais, et sa place très limitée et délimitée. Pour une fois, paraissent-elles signifier, c’est nous qui nous raconterons le Prince Charmant et le Rajah, la Samba et la Geisha, la victoire de l’Eventail sur le sabre du Samouraï...

7. Notes d’un barbare

7. Notes d’un barbare

Que mon hôte plus qu’estimable daigne ne point insister, mais je n’oserai le suivre ce soir chez cette dame geisha dont il eût aimé me faire le rarissime honneur. Car je me sens encore trop plouc, mille fois trop lourdingue pour me risquer dans ces embuscades de la Haute Manière.

Déjà que je me constate barbare dans le plus humble estaminet de bambou, que je m’emmêle les baguettes entre tempura et sashimi, et que je me fais morigéner en douceur à l’entrée des temples et des bains publics pour ne savoir jamais très bien où et comment larguer mes pompes...

Alors que mon hôte plus qu’honorable vise un peu le tableau : cette sorte de phoque chez une geisha, non mais des fois !

Alors que mon hôte plus qu’honorable vise un peu le tableau : cette sorte de phoque chez une geisha, non mais des fois !

En débarquant au Japon, j’avais encore la mine de celui qui donne partout le ton depuis des myriades de lunaisons.

Sans doute n’étais-je pas tout à fait ignorant de vos arts subtils, non plus que de vos lettres. Cependant, j’étais fort loin, alors, de me représenter que le quidam lui-même fût à ce point policé, et pas qu’au seul sens policier de la convenance collective, qui donne à vos cours de collèges leur aspect de carrés enrégimentés. Plus précisément, je ne m’attendais pas à découvrir dans les moindres choses et attitudes, ou autres prodiges d’agrément et d’exactitude, un pays si cultivé. Mais pas au sens borné de la culture : bien plutôt dans l’acception de l’agriculture ou, mieux encore : de ce vieil habitus humain qui fait les civilisations abouties s’occuper et se préoccuper du tout autant que de la partie.

Enfin je me figurais, cher hôte plus qu’appréciable, que de notre musique le Japon ne s’était entiché qu’en surface, par mimétisme accapareur et sans l’entendre vraiment assurément.

Mais là encore, nuance : parce qu’il faut écouter les Japonais écouter Sibelius ou Ravel, Argerich ou Kremer, avec cette attention et cette ferveur, cette qualité d’émotion qui pourraient également nous en remontrer.

Au demeurant, ne me croyez pas, cher hôte considérable, obtus et niais au point de vous imaginer taillés, vous autres Japonais, dans une étoffe de meilleure qualité que la nôtre.

Au demeurant, ne me croyez pas, cher hôte considérable, obtus et niais au point de vous imaginer taillés, vous autres Japonais, dans une étoffe de meilleure qualité que la nôtre.

Or je me tais, tout résolu que je suis, ce soir, à me montrer un peu moins mal élevé...

8. Palimpseste japonais

Le Japon, c’est d’abord une kyrielle d’images en vrac évoquant les mille morceaux d’un puzzle défait.

Souvenir de la panique feutrée du départ, au moment d’entr’apercevoir la personne qu’on aime par le hublot du zinc en train de s’ébranler. Parenthèse d’une première étape à sourires Swissair. Vision d’une Indienne en jeans, à Londres, fouinant dans la librairie de l’aérogare de transit et jetant son dévolu sur l’humoriste Roald Dahl. Good choice, Martha Argerich... Première apparition de l’Orchestre de la Suisse romande en tenue plus que décontractée. Monstre jumbo. Décollage toujours invraisemblable quoique banalissime. Salamalecs aux voisins du grand voyage. « Ah ! bon, vous nous accompagnez chez les ping-pong ! » Cela dit avec un accent vaudois préludant à la jovialité du périple ; et, mille bornes plus loin, j’ouvrirai la fiole de pinot gris de chez Chaudet que je destinais à Georges Baumgartner, alias Emile Nakanami, notre correspondant à Tokyo : rien de mieux comme sésame amical, puisque me voici tutoyer le tuba Pierre Pilloud, grand lecteur de Maupassant devant l’Eternel, le trompettiste Michel Debonneville et le tromboniste Edouard Chappot. Mais quels « torailleurs» ils auront donc faits, ces sacripants, et que la Sibérie est vaste, et longue la descente sur le Fuji aux neiges bleutées...

Répétition d'orchestre

Répétition d'orchestre

Ensuite de quoi les premières impressions qui vous assaillent illico à Tokyo trompettent et violinent et grincent et criaillent un peu à la manière de l’orchestre en répétition, mélange de kaléidoscope visuel et d’odeurs panachées, de gigantisme écrabouilleur et de bonne vie grouillante et stimulante.

Alors on se rappelle forcément Fellini. Déjà on sait que l’orchestre réalisant si splendidement la notion d’ensemble au concert, se subdivise en coteries et autres groupuscules que déterminent le registre et la nation (l’OSR étant un vrai melting-pot à cet égard) ; ou encore l’âge ou les simples affinités électives.

Avec les violonistes Michèle Rouiller et Bernard Sciolli, nous avons passé notre premier soir dans un petit troquet japonais, à croquer du poisson cru et à causer d’un peu tout ; et tôt l’aube le lendemain, après deux heures de sommeil à peine (sacrés effets du décalage horaire...), nous nous sommes retrouvés dans l’embrouillamini à litanies polyrythmiques du marché aux poissons de Tsukiji. Et le même jour, à la première répétition, j’aurai commencé à lire entre les lignes de l’orchestre, si j’ose dire. Musiciens s’exerçant tout seuls dans les travées de velours pourpre du Hitomi Memorial Hall. Clin d’œil au vol à l’ami souffleur Pierre Pilloud, colosse qu’on dirait taillé dans le bois des personnages d’Auberjonois ou de Ramuz. Vague rumeur selon laquelle certains musiciens trouveraient cette répétition superflue. Et pourtant l’évidence que tous y sont très engagés.

Des « fonctionnaires» vraiment ? Encore un cliché à retoucher ; et m’y aideront notablement nos interminables déplacements en pullman, en train ou en avion, au fil des bonnes et belles conversations que m’auront accordées les hasards de ce voyage au Japon avec les anciens, qui se rappellent le temps du Vieux, comme ils appellent Ansermet, ou avec la jeune garde notamment incarnée par le hautboïste Vincent Gay-Balmaz ou par le timbalier breton Yves Brustaux — chaque jour nous réservant à vrai dire de nouveaux étonnements, comme celui de tomber tout àcoup sur le violoniste Drasko Pantelic, avec lequel, après trois minutes, dans la cramine nocturne de Sapporo, nous avons commencé à parler des MigrationsdeTsernianski, son compatriote, de La bouche pleine de terre et d’un certain Dimitri, éditeur à Lausanne...

Des « fonctionnaires» vraiment ? Encore un cliché à retoucher ; et m’y aideront notablement nos interminables déplacements en pullman, en train ou en avion, au fil des bonnes et belles conversations que m’auront accordées les hasards de ce voyage au Japon avec les anciens, qui se rappellent le temps du Vieux, comme ils appellent Ansermet, ou avec la jeune garde notamment incarnée par le hautboïste Vincent Gay-Balmaz ou par le timbalier breton Yves Brustaux — chaque jour nous réservant à vrai dire de nouveaux étonnements, comme celui de tomber tout àcoup sur le violoniste Drasko Pantelic, avec lequel, après trois minutes, dans la cramine nocturne de Sapporo, nous avons commencé à parler des MigrationsdeTsernianski, son compatriote, de La bouche pleine de terre et d’un certain Dimitri, éditeur à Lausanne...

De la même façon, ces premiers jours de fugues nippones n’auront été qu’un premier survol trop fugace du Japon, qui nous aura permis toutefois de bousculer le paravent des clichés.

Un monde complètement déshumanisé que le Japon contemporain, dont les habitants ne seraient que des robots soumis à la loi d’airain de l’efficacité ? C’est ce que pourraient faire croire, assurément, certaines visions matinales de foules hébétées, dormant debout dans le métro ; ou ces cortèges d’écoliers en uniforme noir défilant au sifflet ; ou ces dédales architecturaux dont les élans futuristes n’ont d’égale que la transparence, avec ces ruches, ces millions de niches à bureaucrates mêmement peignés et cravatés ; et tout autant de procédures paperassières qui vous attendent à la première tractation. Cela vu de loin. Car dès qu’on s’approche, et même au tout premier regard, c’est partout la surprise. Par delà l’uniformité : l’insoupçonnée variété des visages. Au pied des façades archilisses, la prodigieuse ondulation des petites boutiques, salles à boire et à jouer.

Et à tout moment, les opposés. Le conformisme oppressant et le baroque éruptif. La mornitude des banlieues étendant leurs clapiers à l’infini et l’alacrité festive des jardins publics et autres lieux de rencontre. L’affabilité et le raffinement formel omniprésents, mais aussi les signes d’une violence latente et contenue, avec les exutoires variés de l’alcoolisme de groupe, les établissements à hôtesses maternantes ou de la surconsommation moutonnière, du sport ou des inénarrables bandes dessinées qui débagoulent partout leurs images puériles et sadiques, ou d’une pornographie d’autant plus surréaliste que la convenance interdit la figuration des « parties », d’où ces blancs vertigineux ou s’engouffrent les fantasmes...

Et à tout moment, les opposés. Le conformisme oppressant et le baroque éruptif. La mornitude des banlieues étendant leurs clapiers à l’infini et l’alacrité festive des jardins publics et autres lieux de rencontre. L’affabilité et le raffinement formel omniprésents, mais aussi les signes d’une violence latente et contenue, avec les exutoires variés de l’alcoolisme de groupe, les établissements à hôtesses maternantes ou de la surconsommation moutonnière, du sport ou des inénarrables bandes dessinées qui débagoulent partout leurs images puériles et sadiques, ou d’une pornographie d’autant plus surréaliste que la convenance interdit la figuration des « parties », d’où ces blancs vertigineux ou s’engouffrent les fantasmes...

Un pays sous un masque.

Un pays sous un masque.

Cependant je comprends notre correspondant Emile Nakanami, alias Georges Baumgartner, qui aime le Japon. Fût-ce avec lucidité. Et du moins a-t-il, lui, le considérable mérite de s’affairer à un patient et constant, voire défrisant décodage. Car s’il est un monde à lire comme un palimpseste, c’est de toute évidence le Japon.

9. Hommage à la musique

À les voir ainsi du beau côté, tout lustrés, comme autant d’hirondelles rassemblées pour l’envol, on oublie le plus souvent, quand encore on ne l’ignore pas simplement, ce que représente au vrai la vie d’un musicien d’orchestre, et la somme de labeur et d’exercices réitérés que suppose la charge de chaque pupitre, sans parler des efforts positivement athlétiques que requiert un seul concert.

Je regardais l’autre soir les musiciens de l’OSR, dans le train véloce les ramenant à Tokyo de Nagoya où ils venaient de conquérir une salle à peu près pleine d’un peu moins de 3000 places, avec un programme combinant le Prélude à l'après-midi d’un faune et le Concerto pour piano de Ravel, puis, en seconde partie, une assez époustouflante interprétation de la 5e Symphonie de Chostakovitch. Après le grand braoum évocateur ô combien d’affres guerrières, il fallait voir le visage, encore malaxé par la concentration, ruisselant de sueur et laissant enfin libre cours à un bon sourire, du maestro Armin Jordan.

Or je me sentais un peu, dans les rangées de sièges réglés sur la position sleepwell, comme le reporter au front parmi les héros vannés. Et c’est pourtant à ce moment-là que nous nous engageâmes avec mon voisin, le violoniste Jürg Aeschlimann, dans une longue conversation sur les inquiétudes que peut inspirer l’avenir du Japon et, aussi, sur le métier de musicien et ses exigences.

Témoignage sans rien de pleurard au demeurant, dans la mesure où les efforts et autres sacrifices consentis ont pour contrepartie de non moins appréciables satisfactions. En l’occurrence, c’est par exemple le bonheur rare de jouer le Concerto pour violon de Sibelius avec Gidon Kremer dont tous s’accordent à relever, par-delà sa fabuleuse virtuosité, la qualité de l’émotion qu’il suscite à chaque fois, touchant à une sorte de grâce.

Bel hommage, en vérité, du musicien d’orchestre souvent bardé de prix,mais qui reste tout de même en retrait par rapport au soliste. Disons alors :bien plus qu’à une star — notion passablement ridicule au regard de la merveilleuse gentillesse de Kremer — hommage a la musique.

A Gidon Kremer, dimanche après-midi, avant le premier des deux concerts de Tokyo, dans la somptueuse salle du Suntory Hall, Armin Jordan a dit lui aussi, de la part de tout l’orchestre, sa reconnaissance. Or, prenons ce terme de reconnaissance au sens d’une vraie rencontre, laquelle nous fait, ensemble, reconnaître une réalité qui nous dépasse, par-delà les barrières de nations et de religions, de cultures et de mœurs et de toute différence, à l’enseigne d’une alliance scellée par la musique.

10. Triomphe mérité

Au Milieu de l'épouvantable boucan de Tokyo, ce sont deux conques immenses où l'on entend le silence et la moindre note, goutte de cristal de harpe ou pizzicato, avec une sorte de netteté chantante, à la fois pleine et propice à la nuance et au détail.

Au Milieu de l'épouvantable boucan de Tokyo, ce sont deux conques immenses où l'on entend le silence et la moindre note, goutte de cristal de harpe ou pizzicato, avec une sorte de netteté chantante, à la fois pleine et propice à la nuance et au détail.

Dimanche, au Suntory Hall, qui compte au nombre des meilleures salles du monde à ce qu’on dit, le gratin de la métropole japonaise a fait fête à l’Orchestre de la Suisse romande, à son chef Armin Jordan, passionnément engagé, et à un Gidon Kremer simplement bouleversant dans le Concerto pour violon de Sibelius, suivi d’une éclatante interprétation de la Cinquième symphonie de Chostakovitch; et hier soir, devant un public plus juvénile, au Hitomi Memorial Hall, le même enthousiasme a salué un concert non moins remarquable, dont le programme, d’une superbe polychromie orchestrale, alliait la fougue et la grâce vibrante de Martha Argerich, et la maîtrise de plus en plus habitée de l’OSR, particulièrement saisissante de précision, mais aussi de liberté dans La valse et, cette fois plus que les précédentes, dans la Rapsodie espagnole de Ravel. À signaler en outre que la Télévision japonaise était présente au concert d’hier soir, avec une escouade de cameramen travaillant, s’il vous plaît, la partition à l’appui ! Ainsi, ce sont des millions de Japonais qui pourront revivre ce grand moment, assez cher payé toutefois, la place en milieu de salle revenant à quelque 150 francs suisses.

Avec la bonhomie malicieuse qui lui est propre, Armin Jordan remarquait avant-hier, durant le raccord, avec un clin d'oeil aux journalistes présents, qu'il fallait décidément faire un sort à l'antienne de la critique selon laquelle l'OSR jouerait mieux à l'étranger qu'en ses murs. À son dire à lui, la vérité vraie serait plutôt que les salles sont meilleures hors de nos frontières... Boutade évidemment, car il va de soi qu'un orchestre n'a pas avantage à cafouiller en de tels lieux. Or c'est trop peu dire que l'Orchestre de la Suisse romande a merveilleusement résonné en l'occurrence. de fait, jamais il ne nous aura donné ces derniers jours, autant qu'à Tokyo, le sentiment d'être porté, vigoureux et chatoyant, précis dans chaque détail et fondu en unité.

11. Bleu au coeur et sourire jaune

11. Bleu au coeur et sourire jaune

Lorsqu’il pleut à Tokyo et que vous n’avez rien pour vous abriter, il suffit d’invoquer les dieux. Pour autant que ceux-ci vous aient à la bonne, vous ne devriez pas trop tarder à voir un parapluie vous tomber du ciel, ou plus exactement vous apparaître délicatement posé au pied de l’arbre à kaki, dont chacun sait les virtualités bénéfiques.

Puissé-je ne pas perdre le parapluie des dieux nippons ! En tout cas, au Japon, il paraît définitivement exclu de perdre ou d’oublier quoi que ce soit. Moi qui n’ai pas de tête, et qui pourrais ouvrir un bazar dans les milliers de ruelles à brocante de Tokyo, avec tout ce que j’ai égaré et semé à travers les années, j’ai vu me revenir ainsi mon imperméable du supertrain où je l’avais laissé, mon portefeuille paumé dans un pullman et d’autres bricoles dont je croyais pouvoir m’alléger ; et je ne parle pas de l’Opinel que les vigiles de je ne sais plus quelle aérogare m’ont confisqué avec tous les couteaux suisses de l’orchestre, dans la crainte manifeste d’un attentat à l’arme blanche...

À l’instant de partir, c’est alors un sentiment composite qu’on éprouve. Miracle et malaise, ravissement et besoin de ruer dans les brancards, amour et sursaut de recul. Dans cet océan de sourires, on eût aimé de temps à autre un coup de gueule, que sais-je une bonne prise de bec, un crépage de chignon soigné. Mais non ! Le Japon se tient bien, il ne vous fauchera rien, il vous assassinerait avec une révérence, il est parfait ce maudit Japon. Et cependant, tout n’est pas perdu, je crois.

À l’instant de partir, c’est alors un sentiment composite qu’on éprouve. Miracle et malaise, ravissement et besoin de ruer dans les brancards, amour et sursaut de recul. Dans cet océan de sourires, on eût aimé de temps à autre un coup de gueule, que sais-je une bonne prise de bec, un crépage de chignon soigné. Mais non ! Le Japon se tient bien, il ne vous fauchera rien, il vous assassinerait avec une révérence, il est parfait ce maudit Japon. Et cependant, tout n’est pas perdu, je crois.

Car ce Japon si bien léché et peaufiné s’adonne à des lectures inimaginables de cruauté et de lubricité puérile ; ce Japon de l’Harmonie est une surface de laque sous laquelle grouille un chaos grimaçant ; ce Japon qui nous séduit nous épouvante à la fois - et peut-être est-ce cela aussi qui, finalement, nous le fait aimer ?

Car ce Japon si bien léché et peaufiné s’adonne à des lectures inimaginables de cruauté et de lubricité puérile ; ce Japon de l’Harmonie est une surface de laque sous laquelle grouille un chaos grimaçant ; ce Japon qui nous séduit nous épouvante à la fois - et peut-être est-ce cela aussi qui, finalement, nous le fait aimer ?

Repoussoir de nos propres particularités, miroir étincelant de la différence, découverte de soi par des sentiers jusque-là insoupçonnés : tel est enfin, à mes yeux, ce Japon que je quitterai tout à l’heure avec un bleu au cœur, un sourire un peu jaune...

(Cette dernière Fugue nippone a paru dans Le Matin en date du 11 novembre 1987 – avant une série de Suites californiennes)

agiter comme des branches d’arbres, rouler comme des pierres qui, s’entraînant les unes les autres, comblent les ravins et les fossés, en ce temps de terreur et de démence, la pauvre bonté sans idée n’a pas disparu”.

agiter comme des branches d’arbres, rouler comme des pierres qui, s’entraînant les unes les autres, comblent les ravins et les fossés, en ce temps de terreur et de démence, la pauvre bonté sans idée n’a pas disparu”.

Des propos tout empreints de sincérité que ceux-là, tenus à Genève en conférence de presse préalable par le violoniste Gidon Kremer en présence d'une cinquantaine de journalistes aux questions pointues, voire mordantes.

Des propos tout empreints de sincérité que ceux-là, tenus à Genève en conférence de presse préalable par le violoniste Gidon Kremer en présence d'une cinquantaine de journalistes aux questions pointues, voire mordantes.  Quant à la « ligne » présidant aux choix du programme établi pour ce premier tour du monde de l’OSR, Armin Jordan l’a située dans l’optique de l’affirmation d’une certaine identité. « La chance de l’OSR est d’avoir eu le même chef de longues années durant, en la personne d’Ernest Ansermet. Or, le secret d’Ansermet ne tenait pas seulement à une affaire de style ou d’interprétation, mais surtout au soin extrême qu’il apportait à la sonorité de l’orchestre. »

Quant à la « ligne » présidant aux choix du programme établi pour ce premier tour du monde de l’OSR, Armin Jordan l’a située dans l’optique de l’affirmation d’une certaine identité. « La chance de l’OSR est d’avoir eu le même chef de longues années durant, en la personne d’Ernest Ansermet. Or, le secret d’Ansermet ne tenait pas seulement à une affaire de style ou d’interprétation, mais surtout au soin extrême qu’il apportait à la sonorité de l’orchestre. »  Avec malice, Armin Jordan note également en passant que la musique suisse est absente du répertoire de la tournée, l’ambassade en l’occurrence se bornant, question prestige national, à l’exportation d’une phalange composée pour moitié d’étrangers, et de deux solistes étrangers eux aussi quoique domiciliés dans notre pays. Une formule qui ressortit, en somme, à l’identité helvétique, n’en déplaise aux partisans bornés d’on ne sait quelle « pure Suisse »...

Avec malice, Armin Jordan note également en passant que la musique suisse est absente du répertoire de la tournée, l’ambassade en l’occurrence se bornant, question prestige national, à l’exportation d’une phalange composée pour moitié d’étrangers, et de deux solistes étrangers eux aussi quoique domiciliés dans notre pays. Une formule qui ressortit, en somme, à l’identité helvétique, n’en déplaise aux partisans bornés d’on ne sait quelle « pure Suisse »...  2. À la criée

2. À la criée  Hier soir je me baladais dans l’inimaginable quartier chaud de Shinjuku, à côté duquel Pigalle vous a des airs de foire de sous-préfectiure à tire-pipes, et tout soudain, seul gaiyïn, comme on appelle ici l’étranger, dans ce délirant charivari de mégaphones et de néons hallucinogènes et d’odeurs en pagailles et de regards grouillants desquels je me constatais absolument exclu comme par je ne sais quel décret général, me saisit l’impression que je n’avais au fond strictement rien à fiche en ces lieux, pas plus que dans les sables hostile de Gobi ou que sur Mars.

Hier soir je me baladais dans l’inimaginable quartier chaud de Shinjuku, à côté duquel Pigalle vous a des airs de foire de sous-préfectiure à tire-pipes, et tout soudain, seul gaiyïn, comme on appelle ici l’étranger, dans ce délirant charivari de mégaphones et de néons hallucinogènes et d’odeurs en pagailles et de regards grouillants desquels je me constatais absolument exclu comme par je ne sais quel décret général, me saisit l’impression que je n’avais au fond strictement rien à fiche en ces lieux, pas plus que dans les sables hostile de Gobi ou que sur Mars. Se sentir dépaysé n’a rien que de très banal en voyage, mais se découvrir en somme superflu, quand on se figure à peu près le centre du monde : voilà qui a de quoi vous faire subir l’équivalent psychique d’une de ces secousses sismiques bisanuelles de force 5 qui relativisent, d’une autre façon, les certitudes du Japonais le plus sûr de lui.

Se sentir dépaysé n’a rien que de très banal en voyage, mais se découvrir en somme superflu, quand on se figure à peu près le centre du monde : voilà qui a de quoi vous faire subir l’équivalent psychique d’une de ces secousses sismiques bisanuelles de force 5 qui relativisent, d’une autre façon, les certitudes du Japonais le plus sûr de lui. 4. Souvenirs du patron

4. Souvenirs du patron  5. Lettre de non-retour

5. Lettre de non-retour Où tu te serais senti à ton aise en revanche, cet après-midi, c’est dans le jardin bien peigné de Rikugien. Sous le ciel plombagin cela sentait l’immémoriale alliance, rien qu’à voir s’harmoniser la géométrie d’évidente observance spirituelle et la prolifération des arbres aux ombres rousses bondées de corneilles en verve. Note qu’à ce propos, c’est bien joli de parler de jardins japonais, vu que la plupart des habitants de Tokyo n’y ont pas droit, conglomérés qu’ils sont dans leurs niches à chiches mesures de tatamis. Or il faut les voir, les jours fériés, processionner en cohortes dans les allées du jardin zoologique ou canoter sur l’étang d’Ueno, croquant leurs machins sucrés ou leurs trucs grillés, ou bien encore se retrouver dans le dédale de quelque sublime grand magasin (ouvert le dimanche et tenant lieu aussi d’espace d’intercommunication avec coin musée et tutti quanti culturels) aux dénivellations et reflets substitutifs de mer et montagne.

Où tu te serais senti à ton aise en revanche, cet après-midi, c’est dans le jardin bien peigné de Rikugien. Sous le ciel plombagin cela sentait l’immémoriale alliance, rien qu’à voir s’harmoniser la géométrie d’évidente observance spirituelle et la prolifération des arbres aux ombres rousses bondées de corneilles en verve. Note qu’à ce propos, c’est bien joli de parler de jardins japonais, vu que la plupart des habitants de Tokyo n’y ont pas droit, conglomérés qu’ils sont dans leurs niches à chiches mesures de tatamis. Or il faut les voir, les jours fériés, processionner en cohortes dans les allées du jardin zoologique ou canoter sur l’étang d’Ueno, croquant leurs machins sucrés ou leurs trucs grillés, ou bien encore se retrouver dans le dédale de quelque sublime grand magasin (ouvert le dimanche et tenant lieu aussi d’espace d’intercommunication avec coin musée et tutti quanti culturels) aux dénivellations et reflets substitutifs de mer et montagne. 6. Féminin singulier

6. Féminin singulier Tel étant l’ordinaire du Takarazuka, cette forme d’expression théâtrale spécifiquement japonaise, quoique faite du bric et du broc d’un peu partout, qui a cela de particulièrement singulier de ne mobiliser que des femmes pour des femmes.

Tel étant l’ordinaire du Takarazuka, cette forme d’expression théâtrale spécifiquement japonaise, quoique faite du bric et du broc d’un peu partout, qui a cela de particulièrement singulier de ne mobiliser que des femmes pour des femmes.

Alors que mon hôte plus qu’honorable vise un peu le tableau : cette sorte de phoque chez une geisha, non mais des fois !

Alors que mon hôte plus qu’honorable vise un peu le tableau : cette sorte de phoque chez une geisha, non mais des fois !  Au demeurant, ne me croyez pas, cher hôte considérable, obtus et niais au point de vous imaginer taillés, vous autres Japonais, dans une étoffe de meilleure qualité que la nôtre.

Au demeurant, ne me croyez pas, cher hôte considérable, obtus et niais au point de vous imaginer taillés, vous autres Japonais, dans une étoffe de meilleure qualité que la nôtre.  Répétition d'orchestre

Répétition d'orchestre Des « fonctionnaires» vraiment ? Encore un cliché à retoucher ; et m’y aideront notablement nos interminables déplacements en pullman, en train ou en avion, au fil des bonnes et belles conversations que m’auront accordées les hasards de ce voyage au Japon avec les anciens, qui se rappellent le temps du Vieux, comme ils appellent Ansermet, ou avec la jeune garde notamment incarnée par le hautboïste Vincent Gay-Balmaz ou par le timbalier breton Yves Brustaux — chaque jour nous réservant à vrai dire de nouveaux étonnements, comme celui de tomber tout àcoup sur le violoniste Drasko Pantelic, avec lequel, après trois minutes, dans la cramine nocturne de Sapporo, nous avons commencé à parler des MigrationsdeTsernianski, son compatriote, de La bouche pleine de terre et d’un certain Dimitri, éditeur à Lausanne...

Des « fonctionnaires» vraiment ? Encore un cliché à retoucher ; et m’y aideront notablement nos interminables déplacements en pullman, en train ou en avion, au fil des bonnes et belles conversations que m’auront accordées les hasards de ce voyage au Japon avec les anciens, qui se rappellent le temps du Vieux, comme ils appellent Ansermet, ou avec la jeune garde notamment incarnée par le hautboïste Vincent Gay-Balmaz ou par le timbalier breton Yves Brustaux — chaque jour nous réservant à vrai dire de nouveaux étonnements, comme celui de tomber tout àcoup sur le violoniste Drasko Pantelic, avec lequel, après trois minutes, dans la cramine nocturne de Sapporo, nous avons commencé à parler des MigrationsdeTsernianski, son compatriote, de La bouche pleine de terre et d’un certain Dimitri, éditeur à Lausanne... Et à tout moment, les opposés. Le conformisme oppressant et le baroque éruptif. La mornitude des banlieues étendant leurs clapiers à l’infini et l’alacrité festive des jardins publics et autres lieux de rencontre. L’affabilité et le raffinement formel omniprésents, mais aussi les signes d’une violence latente et contenue, avec les exutoires variés de l’alcoolisme de groupe, les établissements à hôtesses maternantes ou de la surconsommation moutonnière, du sport ou des inénarrables bandes dessinées qui débagoulent partout leurs images puériles et sadiques, ou d’une pornographie d’autant plus surréaliste que la convenance interdit la figuration des « parties », d’où ces blancs vertigineux ou s’engouffrent les fantasmes...

Et à tout moment, les opposés. Le conformisme oppressant et le baroque éruptif. La mornitude des banlieues étendant leurs clapiers à l’infini et l’alacrité festive des jardins publics et autres lieux de rencontre. L’affabilité et le raffinement formel omniprésents, mais aussi les signes d’une violence latente et contenue, avec les exutoires variés de l’alcoolisme de groupe, les établissements à hôtesses maternantes ou de la surconsommation moutonnière, du sport ou des inénarrables bandes dessinées qui débagoulent partout leurs images puériles et sadiques, ou d’une pornographie d’autant plus surréaliste que la convenance interdit la figuration des « parties », d’où ces blancs vertigineux ou s’engouffrent les fantasmes...  Un pays sous un masque.

Un pays sous un masque.

Au Milieu de l'épouvantable boucan de Tokyo, ce sont deux conques immenses où l'on entend le silence et la moindre note, goutte de cristal de harpe ou pizzicato, avec une sorte de netteté chantante, à la fois pleine et propice à la nuance et au détail.

Au Milieu de l'épouvantable boucan de Tokyo, ce sont deux conques immenses où l'on entend le silence et la moindre note, goutte de cristal de harpe ou pizzicato, avec une sorte de netteté chantante, à la fois pleine et propice à la nuance et au détail.

À l’instant de partir, c’est alors un sentiment composite qu’on éprouve. Miracle et malaise, ravissement et besoin de ruer dans les brancards, amour et sursaut de recul. Dans cet océan de sourires, on eût aimé de temps à autre un coup de gueule, que sais-je une bonne prise de bec, un crépage de chignon soigné. Mais non ! Le Japon se tient bien, il ne vous fauchera rien, il vous assassinerait avec une révérence, il est parfait ce maudit Japon. Et cependant, tout n’est pas perdu, je crois.

À l’instant de partir, c’est alors un sentiment composite qu’on éprouve. Miracle et malaise, ravissement et besoin de ruer dans les brancards, amour et sursaut de recul. Dans cet océan de sourires, on eût aimé de temps à autre un coup de gueule, que sais-je une bonne prise de bec, un crépage de chignon soigné. Mais non ! Le Japon se tient bien, il ne vous fauchera rien, il vous assassinerait avec une révérence, il est parfait ce maudit Japon. Et cependant, tout n’est pas perdu, je crois.  Car ce Japon si bien léché et peaufiné s’adonne à des lectures inimaginables de cruauté et de lubricité puérile ; ce Japon de l’Harmonie est une surface de laque sous laquelle grouille un chaos grimaçant ; ce Japon qui nous séduit nous épouvante à la fois - et peut-être est-ce cela aussi qui, finalement, nous le fait aimer ?

Car ce Japon si bien léché et peaufiné s’adonne à des lectures inimaginables de cruauté et de lubricité puérile ; ce Japon de l’Harmonie est une surface de laque sous laquelle grouille un chaos grimaçant ; ce Japon qui nous séduit nous épouvante à la fois - et peut-être est-ce cela aussi qui, finalement, nous le fait aimer ?