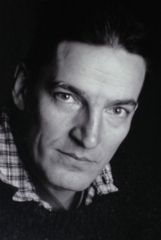

D’une densité émotionnelle et d’une qualité d’écriture hors pair, le premier roman d'Edmond Vullioud, acteur vaudois bien connu place celui-ci au premier rang de nos écrivains. Dans le décor admirablement restitué de nos bourgs calvinistes du début du XXe siècle, l’auteur brosse le portrait infiniment nuancé, tendre et violent, d’un «innocent» humilié de multiples façons et qui se révèle bientôt, par delà ses blessures, un artiste original et un «justicier» impatient de reconquérir son royaume perdu.

Les vraie découvertes littéraires, supposées plus durables que les pléthoriques «coups de cœur» d’un jour, sont aujourd’hui bien rares, et particulièrement en Suisse romande où la foison de livres de second rang disperse l’attention du public autant que de la critique. En ce qui me concerne en tout cas, je ne saurais citer que deux ou trois titres qui fassent vraiment date, ces dernières années, à commencer par le dernier roman d’Etienne Barilier, Dans Khartoum assiégée (Phébus, 2018), ou, venant de paraître, cet extraordinaire roman d’Edmond Vullioud dont l’originalité du talent s’était déjà déployée dans les nouvelles mémorables du recueil intitulé Les Amours étranges, paru en 2013 à L’Âge d’Homme.

Si je parle d’un roman «extraordinaire», au risque de paraître abuser d’un superlatif, c’est que Sam se distingue à tous égards des romans « ordinaires » à quoi pourraient se rattacher ses thèmes, qu’il s’agisse d’abus sexuel ou de déglingue familiale, d’hypocrisie moralisante ou de préjugés crasses.

Sans doute le jeune Sam, dont l’enfance heureuse de petit prince s’est achevée avec la mort de sa mère, laquelle a provoqué la déchéance alcoolique du père, pourrait-il apparaître comme une victime «ordinaire» depuis que le jeune Thomas, fils du pasteur local, en a fait, dès ses douze ans, l’objet de ses «travaux» sexuels, selon son expression, mais le roman se distingue immédiatement des motifs esthétiques érotico-religieux «à la Chessex» autant que de toute dénonciation explicite de la pédophilie, même si Sam, que son malheur a rendu à peu près muet, souffre de sa sujétion sans oser dire «non» alors que tout crie en lui, faute du moindre amour réel de la part de Thomas. Le môme est «joli» et, n’est-ce pas, c’est un «simple d’esprit» béni par le Seigneur. Le viol récurrent se passe dans un cagibi du temple magnifique dans lequel on entre en traversant le cimetière, après que Thomas a fait courir ses fines mains blanches sur les claviers de l’orgue; et pour accueillir Sam à son retour penaud de l’église, une gifle supplémentaire de son père le marque d’un «coquard» dont les paroissiens charitables s’inquièteront à l’heure du culte. Bientôt l’on s’empressera de soustraire l’adolescent à la garde de l’indigne William en train de laisser son domaine (le plus beau du village) dépérir, pour le confier d’abord au rigide pasteur Nicole et à son épouse Marthe, plus attentionnée mais ignorant tout des liens de son cher fils et de son esclave sexuel, et ensuite à une institution spécialisée où les dons d’artiste de Sam s’épanouiront.

Mais là encore, le roman se distingue de l’ordinaire (et souvent juste) procès fait rétrospectivement aux établissements pour la maltraitance qui y régnait parfois puisque, aussi bien, la bonté et l’intelligence pédagogique offrent un refuge et un terreau fertile aux dons du garçon.

Sam, à vrai dire, n’est ni un roman « historique », ni l’exposé romancé d’un «cas» social ou psychologique, ni moins encore le portrait-charge d’une société donnée, même s’il y a un peu de tout ça dans ce roman où il y aussi de la tendresse poignante à la Dickens, de l’observation méticuleuse et de la grâce verbale d’un Flaubert ou quelque chose des atmosphères oniriques d’une Catherine Colomb dont les titres des romans (Châteaux en enfance ou Le Temps des anges) entrent en consonance évidente avec l’univers d’Edmond Vullioud.

Mais qu’est-ce alors plus précisément que cet étrange roman ?

Des faits établis à la fiction

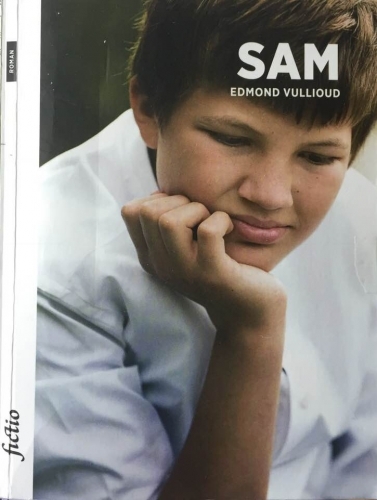

Le portrait photographique d’un adolescent songeur au doux visage et au regard tout intérieur constitue la couverture du roman d’Edouard Vullioud, qui a choisi de représenter ainsi son personnage sous les traits de son propre fils autiste.

Est-ce à dire alors que Sam traite du «problème de l’autisme» à partir du vécu personnel de l’auteur ? Oui, si l’on pense à la souffrance et aux difficultés de relation imposées par cet état de fait, qui leste l’expérience de l’écrivain d’un savoir «extraordinaire » en matière de sentiments, mais la relation père-fils, dans le roman, dépasse ce «cas» particulier pour englober toutes les difficultés de communication vécues que nous connaissons, de même que la légende familiale «réelle» des Vullioud se trouve complètement transposée par le roman.

La douceur de Sam, son rapport «extraordinaire» avec les animaux, sa parole rare, mais aussi le regard suraigu qu’il porte sur la réalité, et son tenace esprit de vengeance, découlent bel et bien de l’expérience à la fois douloureuse et très riche vécue par Edmond Vullioud et son fils, autant qu’il se rapporte à la saga d’une tribu vaudoise portée, comme souvent les dynasties terriennes, aux embrouilles et à la vindicte.

Dans le roman, il est question de deux vieilles sœurs enfermées par leur famille dont on dit qu’elles ont perdu la boule à la suite d’un chagrin d’amour, et l’auteur, qui a transformé le nom de Vufflens-la-Ville en Bassens, m’apprend (en aparté…) que les sœurs en question, enfermées derrière des barreaux, ont bel et bien vécu à la fin du XIXe siècle dans la grande demeure toujours appelée le Château, à l’entrée du village vaudois, et que cette maison est l’un des modèles du domaine des Auges dont le père de Sam, William Abel, précipite la chute avant de se retrouver valet humilié et pochard de son frère Auguste, autre personnage tonitruant du roman dont les colères folles renvoient à celles que le comédien lausannois a observées chez un de nos metteurs en scène fameux…

Cela noté pour ramener à l’anecdote bavarde ? Tout au contraire : pour souligner l’immense travail, à la fois méticuleux en diable et porté par le souffle de la poésie, accompli par Edmond Vullioud dans ce premier roman à la fois intimiste par sa «voix» narrative, et picaresque dans ses développements romanesques, lesquels nous rappellent, notamment, les aventures collectives de l’émigration des Suisses en Amérique du Sud, et la différence de couleur entre un mauvais lieu de nos régions (le Mironton de la Pernette) et un lupanar chamarré d’Uruguay.

Ce qu’il y a d’unique dans Sam relève d’une sorte de sublimation rêveuse sur fond de lourde réalité, restituée avec une extrême précision; mais il y a plus, car au souci maniaque de minutie, que l’auteur prête aussi à son protagoniste, s’accorde le don de la candeur et de la puissance créatrice qui fera de Sam un artiste non conventonnel suscitant bien des sarcaasmes (l’incrédulité du notaire conseiller de paroisse Bérard, plouc parfait, ou d’un critique méprisant) mais aussi de bienveillantes attentions – à commencer par celle du peintre en lettres Timoléon Magetti devenu son mentor.

Sam est un livre d’une musicalité et d’une pureté émotionnelle sans faille. Chose rare : sa narration elle-même ressortit à la musique par le truchement du murmure intime que l’Auteur adresse à la fois à son protagoniste, puisque tout le récit est modulé en deuxième personne, et à son Lecteur, dans un rapport qui rappelle le murmure du Narrateur de Proust, mais dans une tonalité tout autre, marquée à la fois, et dès la première page, par un mélange détonant de sensualité (l’évocation de la première nuit d’amour de Sam et de la sauvage Philomène) et de sourde douleur, et par une sorte de basse continue qui détaille les multiples nuances de la pensée du présumé «demeuré».

Or ce taiseux peut se révéler terriblement parlant quand il s’exprime, notamment par le dessin et la peinture, autant que l’ «innocent» fait figure de révélateur dans le monde des bavards et des tricheurs. L’art de Sam lui permet de se réapproprier le monde, et parfois même de soumettre les dominants à son pouvoir, non sans cruauté défensive quasi animale.

Quant à l’art du romancier, il tend à l’épopée d’époque dans la partie du roman intitulé Le bout du monde qui nous emmène vers Paris au temps de la Grande Guerre, les espaces infinis de l’Amérique du Sud où les traces du premier amour de Sam se sont perdues alors qu’il hérite d’un fils (imprévu quoique prévisible…) qui lui survivra après un naufrage apocalyptique…

Requiem pour un paradis perdu

À quoi tient enfin le fait que Sam, qu’on pourrait dire un roman anachronique de tournure selon les codes et conventions actuels, sonne si clair et vif, si neuf en somme et si frais en dépit de sa mélancolie lancinante, et nous ménage des surprises à chaque page, nous reste au cœur comme une musique tendre et belle en dépit des laideurs et des violences du monde ?

Sans doute à la substance humaine dense et vibrante, autant qu’à la dimension onirico-poétique et à la tenue littéraire de ce roman qui peut parler de tout sans jamais flatter ni dévier de sa ligne – en dépit de multiple digressions parfois comiques et de variations d’intensité, voire ici et là de quelques longueurs -, à son style élégant mais jamais trop voyant, à sa dimension affective hypersensible mais non sentimentale qui nous attache à Sam jusque dans ses excès de violence compulsive touchant alors au picaresque – et le roman frise alors le conte noir -, enfin à une teneur spirituelle rare aujourd’hui, qui rappelle les «innocents» de Bernanos et de Julien Green, de Faulkner ou de Dostoïevski, à une vision à la fois évangélique d’inspiration et portée par la révolte contre une Création décidément mal fagotée, où l’enfance volée, par delà toute détresse individuelle, revêt le sens universel d’un paradis perdu.

Edmond Vullioud. Sam.Editions BSN Press, 425p. Lausanne, 2019.