Quand l’intime à la façon d’Amiel devient noyau de résistance…

Sous le titre explicite d’Amiel & Co, la revue de Gilbert Moreau intitulée Les moments littéraires rassemble vingt-trois fragments de journaux plus ou moins intimes d’écrivains romands où les «classiques» de jadis et naguère (Amiel, Ramuz, Monique Saint-Hélier, Gustave Roud, Jacques Mercanton) voisinent avec des contemporains de générations diverses – de Douna Loup à Alexandre Voisard, ou de Noëlle Revaz à Jean-Pierre Rochat et Alexandre Friedrich -, dans un ensemble assez représentatif mais surtout varié de ton, avec de vraies découvertes en bonus. Démarche obsolète dans un monde où le «cher journal» fait figure de vieillerie ? Ou défense du supplément d’âme et de style, de l’indépendance d’esprit et de la qualité littéraire, quand l’intimité même est livrée en pâture à la meute vorace ?

L’époque est plus que jamais, ces derniers temps, au déballage des vices privés livrés à la «vertu» publique, où tout se mêle dans un magma souvent hypocrite voire obscène qui fait le beurre des médias et que les réseaux sociaux amplifient à outrance, à faire vomir les estomacs les plus solides. Tout cela au dam de toute vraie intimité…

Mais de quoi parle-t-on ? Et qu’est-ce au juste que l’intime ? Qui tient aujourd’hui un journal intime ? Qu’en est-il du secret personnel ? Et qui désire publier ce qui, pour elle, ou lui, relève de la vie privée soumise à une légitime pudeur ?

L’on me dit que 3 millions de Français tiennent aujourd’hui un journal intime. J’ignore où en sont les Suisses allemands, les Russes et les Anglais, les Japonais et les Bantous, mais le commerce des petits carnets est bel et bien florissant un peu partout, de Moleskine en Paper Blanks, et le «cher journal» a connu un revival jusqu’au Texas où la blonde d’Anna Todd a entrepris, il y a quelques années, de noter tous les jours les moindres détails de sa vie de collégienne oscillant entre un boyfriend agrée par sa mère et le bad boyqui lui fait connaître sa première « petite secousse », sous le titre d’Afteret de Before, «cartonnant» d’abord sur Internet et ensuite publié par un éditeur prestigieux avant de donner lieu à un film débile en attendant la série sûrement inepte, etc.

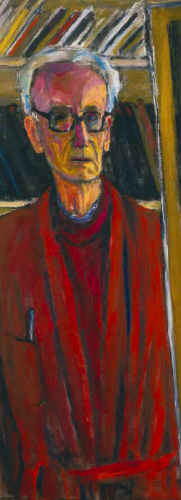

D’aucuns, grises mines littéraires, n’ont pas attendu Anna et ses «sex-sellers» pour voir dans le «cher journal» un sous-genre avoisinant le degré zéro de la littérature. «Trop facile», estimait un Roland Barthes, longtemps après que ses pairs eurent traité un Henri-Frédéric Amiel (1821-1881) de «noix creuse» et de parangon d’impuissance créatrice, lui-même réduisant en fin de vie les 16.857 pages de son Journal intimeà une forme d’onanisme graphomaniaque et priant ses proches de jeter ses 177 cahiers au feu.

Or Amiel ne prêtait-il sincèrement aucune valeur littéraire à son extraordinaire journal ? Était-il si mauvais juge en matière littéraire et philosophique, pour préférer, à cette somme d’observations et de réflexions nullement bornée à l’examen de son nombril, les vers archi-conventionnels qu’il composait les yeux au ciel et lisait aux prudes dames de son entourage ? J’en doute et présume qu’il se doutait, lui-même, que son ordre d’autodafé ne serait pas plus respecté que celui de Kafka par son ami Max Brod…

Et si l’intime ouvrait à de grands voyages ?

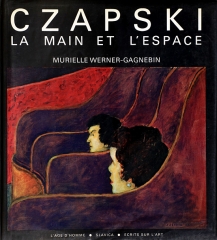

Un Russe intensément barbu, du nom de Léon Tolstoï , fut l’un des premiers génies littéraires à reconnaître l’intérêt et la valeur du Journal intime d’Amiel, et ce fut un Serbe farouche de vingt ans, Vladimir Dimitrijevic, fuyant la conscription de son pays tombé sous la coupe du communisme, qui publia un siècle plus tard les douze volumes de la première édition complète du monumental objet vingt-cinq ans après avoir débarqué en Suisse avec une première question posée à un libraire neuchâtelois: «Who is Amiel ?»

Dans l’intervalle, ledit Amiel, d’abord sous forme d’extraits, suscita à titre posthume l’intérêt de lecteurs du monde entier, sans atteindre jamais ce qu’on appelle le grand public, lequel préfère qu’on lui raconte des histoires avec moult personnages, des intrigues bien ficelées et si possible une fin heureuse - tout cela au nom d’une littérature dite d’évasion, à l’opposé - je caricature… - du «travail sur soi» que suppose l’introspection solitaire.

Mais ce qu’on appelle l’âme humaine, ou le cœur, ou l’esprit, contenus dans un corps vibrant de passions et de pulsions, ne constituent-ils pas un univers riche en virtuelles îles au trésor, odyssées et autres voyages extraordinaires à la Jules Verne ou à la Michaux - pour citer un explorateur des gouffres intérieurs où le docteur Freud a lui aussi mis le nez ?

Ce qui est sûr est qu’Amiel fut un grand arpenteur de l’intime autant qu’un infatigable promeneur de nos campagnes genevoises ou vaudoises, avec quelques détours par Berlin et l’Allemagne ou la France des philosophes et des poètes, mais guère plus.

Or qu’y a-t-il donc de si intéressant dans le Journal intimed’Amiel ?

Une page au hasard et c’est un monde !

J’ouvre au hasard le dixième volume de l’édition intégrale, le 26 août 1875 (le « diariste » a 54 ans), et sur fond de «très beau temps» je constate qu’on se désole pas mal de ne pas arriver à écrire un article («reconnu avec effroi et horreur la quasi impossibilité de faire un plan, d’aboutir, en un mot d’accoucher le chaos»), qu’on se lamente à propos des larmes d’une certaine Cesca (son amie Fanny Mercier) qui pleure sur les «ruines» de celui auquel elle dit qu’elle ne peut plus se passer de lui, puis s’avoue qu’il a été «véhémentement tenté» de porter, à une certaine Gudule (la même Fanny sous un autre pseudo) , le cahier de journal «où elle aurait vu ce qu’elle est pour moi et bien des vers qui la concernent», car il sent bien que sa vie changerait auprès de Fanny (« Là est le salut, si tu peux être sauvé, là est ta dernière chance ! »), mais il hésite, il atermoie, il se tâte, il veut et ne veut pas comme il a voulu et pas voulu épouser une quantité d’autres amies en se trouvant à tout coup une raison de ne pas «faire le pas», puis il se lance dans une digression saisissante sur sa «catalepsie morale» de quasi mort-vivant ou de dormeur éveillé fuyant dans le rêve dont il dit gravement: « Cette habitude est de l’épicurisme pathologique, de la psychologie goumande, une sorte de découragement qui se féconde lui-même, une variété du suicide, cela ressemble à un cancer qui s’amuserait à étudier curieusement ses progrès, à une combustion lente qui se regarderait brûler », et de conclure qu’il y a là de la « torpeur indienne qui refuse de se défendre contre la mort », ainsi de suite et tour à tour rasant et passionant, tordant de candeur quand il dit son « affinité avec le génie indou, imaginatif, immense, aimant. R’eveur, spéculatif mais dépourvu de brutalité virile » se reconnaissant « trop condamné à la cellule» et ayant « trop vécu avec les femmes pour ne pas devenir un brahmine », bref un fleuve, un océan de sensations et de prémonitions surprenantes (il pressent l’avènement du collectivisme russe après s’être interrogé sur ses vies antérieures), des milliers de pages où grappiller des merveilles dans le tout-venant, et ce qu’on croyait claquemuré dans l’intime se fait constellation de sens et d’émotion à partager si affinités…

Gilbert Moreau mise sur l’intime, en amateur très éclairé

Des affinités avec l’intime, Gilbert Moreau en a tant qu’il en a fait la base même d’une revue dont il est le fondateur et l’animateur unique, d’autant plus méritant que Les Moments littéraires,dont le premier numéro (paru en 1999) questionnait une vingtaine d’auteurs sur leur raison d’écrire, a été longtemps sa passion d’homme occupé à un «autre travail», à l’écart du monde éditorial et médiatique.

Dès sa deuxième livraison, la revue proposait (notamment) un extrait du journal intime de Marie Curie, et la suite des sommaires affiche plus de trente dossiers personnaliés (où voisinent les noms de « diaristes » emblématiques tels Charles Juliet et Serge Doubrovsky et, sous le titre de Feuilles d’automne(No 40), un premier ensemble d’extraits de journaux intimes datés du 23 au 29 octobre 2017, dont la formule «sur commande» aboutissait à certaines pages faites pour l’occasion. Or l’artifice soulignait le caractère très «ouvert» de l’écrit intime selon la conception de Gilbert Moreau, qui ne se borne pas forcément à la forme chronologiquement linéaire du «cher journal».

En pays romand, tous n’ont pas le « complexe d’Amiel»…

La même souplesse préside au choix des vingt-trois auteurs réunis dans Amiel & Co, dont tous ne sont pas «diaristes» réguliers comme l’annonce le sous-titre de la livraison, mais peu importe n’est-ce pas si le caractère «intime» s’y retrouve peu ou prou. Ainsi, des trois auteurs dont les extraits m’ont fait la plus forte impression quant à leur originalité littéraire, à savoir Corinne Desarzens (toujours plus lyrique et siphonnée), Monique Saint-Hélier et François Vassali (une prose magnifique intitulée Port-sommeil), seule Saint-Hélier aura tenu, à la même époque qu’un Julien Green dont on redécouvre la fascinante intégrale non expurgée des écrits intimes (Bouquins, 2019), un Journalreprésentant 18 volumes dans l’édition récente de L’Aire…

Ceci noté, le genre du journal intime est-il une expression privilégiée de ce qu’on appelle la littérature romande en dépit des tortillements des beaux esprits prompts à voire de l’identitaire dans toute affirmation d’identité ? Disons ici que la lecture attentive d’Amiel & Co suffit à repérer les parentés liées à la tonalité protestante ou poético-métaphysqiue et au rapport avec la nature de nos auteurs – chez Ramuz, Saint-Hélier ou Gustave Roud, mais aussi chez un Voisard ou une Catherine Safonoff -, autant que les disparités accentuées avec les nouvelles générations. Or la spécificité « romande » du journal intime semble aujourd’hui aussi aléatoire que la définition stricte du genre, comme le relève Jean-François Duval dans son éclairante Introduction.

Et pourtant c’est bien en Suisse romande, avec Benjamin Constant et Amiel, que le genre a acquis ses lettres de noblesse, parallèlement aux sources anglaises antérieures et avant que tous les membres de la famille Tolstoï se collent à leur « cher journal »….

Quant au Complexe d’Amielqu’évoquait Jean Vuilleumier dans un essai paru en 1985 à L’Âge d’Homme, pointant la mentalité individualiste voire introvertie, velléitaire ou moralisante de certains de nos auteurs, elle fait aujourd’hui figure désuète dans un monde éclaté ou l’indiscrétion généralisée et l’avachissement de la « littérature » de masse semblent tout niveler alors que, par quel ironique retour des choses, l’esprit de résistance contre la dilution des identités privées et l’exhibition médiatisée pourrait bien consister en un retour tranquille et décomplexé à l’intime – lisez donc Amiel & Co pour vous en faire une idée…

Amiel & Co. Diaristes suisses. Les Moments littéraires – revue de littérature, No 43., 333p.

A signaler aussi : le Hors série consacré à la très intéressante Correspondance (1869-1881) d’Amiel et Elisa Guédin, présentée par Luc Weibel Les Moments littéraires, 353p.