(A propos du Journal intégral de Julien Green et de son génie de romancier. Feuilleton de lecture )

(A propos du Journal intégral de Julien Green et de son génie de romancier. Feuilleton de lecture )

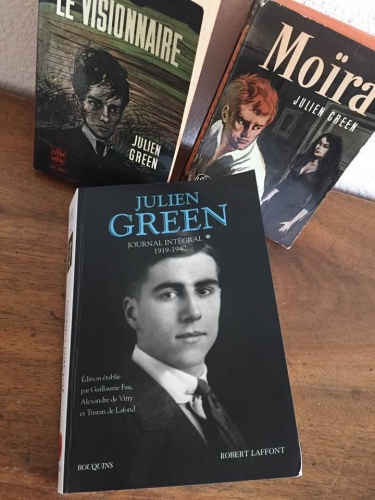

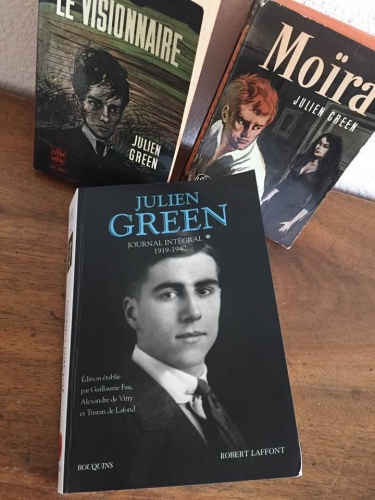

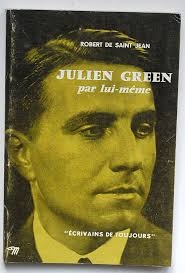

Il y a plus de vingt ans que Julien Green, né avec le XXe siècle, a quitté ce bas monde , en laissant une œuvre dont je n’avais encore qu’une vague idée il y a un mois de ça, étant resté sur le seuil de deux ou trois romans (à savoir Moïra, Adrienne Mesurat et Le visionnaire) que j’avais achetés en édition de poche dans les années 60 et qui ne m’avaient pas «accroché », sans que je ne me l’explique aujourd’hui ni ne me le reproche d’ailleurs: cela s’est fait comme ça, et lorsque Robert de Saint-Jean, compagnon du grand écrivain que j’avais rencontré à propos d’un livre de mémoires qu’il avait publié à la fin des années 8o, s’était inquiété de savoir ce que je pensai de l’œuvre de son ami, je n’ai su trop quoi lu répondre et l’ai probablement étonné et peiné alors que je portais tant de vive et admirative attention à son livre à lui.

Or voici que, récemment, lisant les lettres échangées par Joseph Czapski et son jeune ami Jean Colin, peintre lui aussi, je tombe à plusieurs reprises sur le nom de Julien Green, qui s’intéresse aux œuvres respectives de deux amis et déclare, après avoir visité une exposition parisienne de Czapski, que les toiles de celui-ci sont « encore plus lugubres» que ses romans...

Sur quoi, me trouvant de passage à Paris pour quelques jours, et retrouvant un soir mon ami Roland Jaccard, j’apprends par celui-ci qu’une nouvelle édition complète non expurgée du journal de Green vient de paraître dans la collection Bouquins, à laquelle il vient de consacrer deux pages dans le magazine Causeursous un titre accrocheur que je trouve aussitôt du pire mauvais goût : « Julien Green, un esthète des pissotieres+, ce que je reproche aussit’ot à l’infâme Roland dont je ne savais pas, au demeurant, qu’il a bien connu l’écrivain - d’où l’intérêt de son témoignage au titre si réducteur.

Mais fallait -Il publier le journal intégral de Julien Green, où tout ce que l’auteur en avait estimé inpubliable de som vivant - notammment à propos de ses cavalcades sexuelles de jeune homme et de maints portraits de ses pairs écrivains joyeusement brocardés - avait été expurgé, alors même qu’il autorisait ses héritiers à le divulguer post mortem pour qu’on sache tout de lui ?

L’un de nos amis communs - Pierre-Guillaume de Roux-, qui trouve lui aussi calamiteux le titre de notre affreux-jojo, se jure de s’en tenir à la version de La Pléiade, estimant que notre «part d’ombre » n’a pas à être dévoilée et aujourd’hui moins que jamais où tout devient pâture de la meute.

Quant à moi, ayant bel et bien acquis le volume en question et m’étant plongé avec la plus vive attention, parallèlement à un retour aux romans, dans ce journal dont me frappe aussitôt l’exigence totale d’honnêteté et de sincérité sans fard, je ne suis ni particulièrement intéressé ni choqué non plus par les «passages» relevant de la vie privée de ce digne garçon très corseté en apparence et passablement dévergondé à ses heures - et après ?

Après il y a la vie, il y a les autres et il y’a l’amour. Par respect pour les vivants, à commencer par ses proches, Julien Green a trié ce qui est publiable et ce qui ne l’est pas. Faut-il le lui reprocher ? Bien sûr que non. Lorsque Gide le presse d’être plus explicite, après avoir reproché à Proust de travestir sa passion sous les traits d’Albertine, Julien Green exprime son mépris à l’égard de ce goût du scandale manifesté par le vieux faune dont les expression du désir et de la passion amoureuse restent bien guindées dans ses romans. Il en va tout autrement chez l’auteur de Moïra,dont le calme apparent n’exclut pas de terribles passions et des pics de violence.

Ceci dit, il reste intéressant, pour une lectrice ou un lecteur libres d’esprit, de découvrir une partie de la vie sexuelle de l’écrivain, indéniablement frénétique par moments, et dont les détails et les mots sont aussi crus que ceux duJournal particulier de Paul Léautaud , avec un aperçu parfois gratiné des coulisses du monde littéraire et culturel parisien des années 20 à 40 et cent anecdotes , cent portraits, cent croquis de mœurs rappelant ceux du Journal de Jules Renard dont la partie scabreuse a été détruite par Madame.

Il n’y a pas de Madame chez Green mais un compagnon, dès l’année 194, dont la présence irradie un amour profond et durable de très haute volée affective et intellectuelle qui n’exclut pas , durant leurs annnées de jeunesse les rencontres sensuelles latérales ou la petite musique en trio .

De quoi grimacer ou se féliciter de cette «sortie de placard», pour user d’une formule actuelle qui ne signifie à peu près rien pour un romancier tel que Julien Green ? À vrai dire celui-ci rappelle très justement, à propos de L’amant de Lady Chatterley, que parler de sexe comme le fait D.H. Lawrence, relève d’un anti-puritanisme qui est encore une façon de donner trop d’importance à la chose, dont il entend parler lui, avec rigueur précision, appelant un cul un cul et dans les limites de ce qu’elle est - ce que Léon Bloy appelait « la petite secousse » alors que l’amour est autre chose.

Dès les premières années de son journal (il entre alors dans sa vingtaine), Julien Green m’a captivé pour des raisons qui ont peu à voir avec ses goûts et autres pratiques sexuels, alors qu’il multiplie les observations pénétrantes sur L’Amérique, l’Histoire, la littérature en général et ses travaux personnels en cours, dans une langue parfaite de simplicité et de sereine lucidité ; et tout naturellement le besoin m’est venu de passer de cette base des faits aux projections de la fiction, et la nouveau choc : Moïra!

Avant d'en venir à cette fascinante plongée au cœur de la psychologie tourmentée d’une espèce de fou de Dieu dont le refoulement explose soudain, je note encore la saisissante maturité du jeune auteur du journal tout en me rappelant qu’il a perdu sa mère à quatorze ans, sans doute un énorme déchirement, et qu’il a vu la guerre de près - et plus tard Malraux, constatant l’inconsistance d’une certaine jeune littérature, dans les années 30-40, évoquera avec Green cette expérience cruciale pour un écrivain qu’est la guerre, comme Céline l’aura prouvé mieux que personne…

(À suivre…)

(A propos du Journal intégral de Julien Green et de son génie de romancier. Feuilleton de lecture )

(A propos du Journal intégral de Julien Green et de son génie de romancier. Feuilleton de lecture )

C’est en 1924 que, venant à Paris, Joseph Czapski découvrit le premier volume d’A la recherche du temps perdu, mais ce ne fut qu’à la lecture d’Albertine disparue qu’il se plongea dans l’univers proustien avec passion, profitant d’une longue maladie pour lire l’œuvre entière. La maladie de Proust est d’ailleurs très présente dans la présentation qu’il fait de son entrée en littérature, soulignant en outre le séisme qu’a représenté la mort de la mère.

C’est en 1924 que, venant à Paris, Joseph Czapski découvrit le premier volume d’A la recherche du temps perdu, mais ce ne fut qu’à la lecture d’Albertine disparue qu’il se plongea dans l’univers proustien avec passion, profitant d’une longue maladie pour lire l’œuvre entière. La maladie de Proust est d’ailleurs très présente dans la présentation qu’il fait de son entrée en littérature, soulignant en outre le séisme qu’a représenté la mort de la mère. Joseph Czapski. Proust contre la déchéance. Conférences au camp de Griazowiecz. Editions Noir sur Blanc. Lausanne, 1987. Le livre vient d'être réédité sous une nouvelle couverture, chez le même éditeur.

Joseph Czapski. Proust contre la déchéance. Conférences au camp de Griazowiecz. Editions Noir sur Blanc. Lausanne, 1987. Le livre vient d'être réédité sous une nouvelle couverture, chez le même éditeur.