(Sur les ailes de la mémoire)

(Sur les ailes de la mémoire)

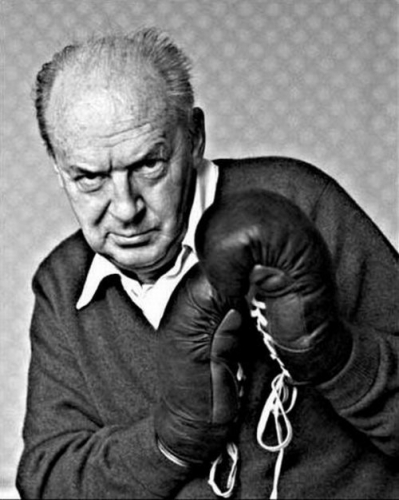

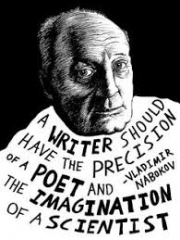

Il fut l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Citoyen du monde, il avait fait de la poésie sa patrie. Diverses publications illustrent les multiples aspects de son génie...

Vladimir Nabokov, que les jeux mimétiques des papillons émerveillaient, pensait que «l'art tout entier est illusion, comme d'ailleurs la nature» qu'il taxait d'«excellente tricheuse».

Illusionniste dès son enfance, il associait l'origine de la poésie à une menterie initiale, qu'il illustrait ainsi dans un entretien de la BBC datant de 1962: «J'ai toujours pensé que la poésie est née lorsqu'un petit garçon des cavernes est revenu en courant à travers l'herbe haute vers la grotte en criant dans sa course: «Un loup, un loup!» alors qu'il n'y avait pas de loup. Ses babouins de parents, chez qui on ne plaisantait pas avec la vérité, lui donnèrent une raclée, sans aucun doute, mais la poésie était née — une mystification était née dans les herbes hautes.»

Est-ce à dire que l'art de Nabokov se réduise à une mystification? L'auteur de Lolita ne fut-il qu'un brillant manipulateur de chimères se complaisant dans son palais de reflets au mépris de la réalité souffrante? Ne sera-t-il jamais sorti de la tour d'ivoire des littérateurs prônant «l'art pour l'art»?

De telles questions renvoient à une série de malentendus souvent entretenus, avec une malice hautaine, par l'écrivain lui-même qui fuyait, en multipliant les pirouettes, tout ce qui ressemblait à un lieu commun ou à ce fatras de vérités à bon marché dont regorge le discours commun et qu'il qualifiait du terme russe mal traduisible de «pochlost», désignant «une camelote éculée, des clichés vulgaires, le philistinisme dans toutes ses phases, des imitations d'imitations, des «profondeurs» en carton-pâte».

Position décentrée

Plus précisément, dans la littérature contemporaine, Nabokov visait «le symbolisme freudien, les mythologies mangées aux mites, le discours social, les messages humanistiques, les allégories politiques, le souci exagéré des classes et des races et les généralisations journalistiques que nous connaissons tous».

Cette opposition farouche à certain esprit du temps ne se limitait pas, pour autant, à la position réactionnaire d'un esthète coupé de la réalité et de la vie, non plus que d'un cynique insoucieux de la tragédie contemporaine. Bien au contraire, elle procédait d'une expérience existentielle marquée par la cruauté et la bêtise des hommes.

L'effondrement de la Russie, que son père (grande figure du libéralisme russe, assasiné) s'efforça d'empêcher au plus haut niveau contre l'autocratie bornée et la fureur révolutionnaire, puis l'exil et la pauvreté, ont été autant d'épreuves qui fondent la perception du monde et les opinions de Nabokov, jamais soumis à aucune idéologie ni à quelque parti politique que ce soit.

Pratiquant un décentrage systématique, jamais il ne sacrifiera non plus aux opinions générales, bonnes selon lui pour «la gazette d'hier». Or cela ne signifie pas pour autant qu'il se désintéresse de la «réalité», dont ses livres constituent une exploration subjective et jubilatoire inépuisable.

«Vous pouvez vous approcher constamment de la réalité, expliquait-il, mais vous ne serez jamais assez près, car la réalité est une succession infinie d'étapes, de niveaux de perception, de doubles fonds, et par conséquent est inextinguible, inaccessible.»

Lorsqu'on lui demandait s'il croyait en Dieu, Vladimir Nabokov que son père avait libéré très tôt de l'obligation de fréquenter l'église (où il s'ennuyait ferme), répondait qu'il en savait plus à ce propos que ce qu'il pouvait exprimer avec des mots, comme si le mystère du monde dépassait les pouvoirs du langage.

Dans sa remarquable introduction au premier volume des Œuvres romanesques complètes, Maurice Couturier montre bien, cependant, que ces propos ne sauraient faire conclure (comme s'y emploient depuis peu certains critiques) qu'il y avait du métaphysicien, voire du mystique en puissance chez Nabokov, tout en soulignant le prodigieux pouvoir d'éveil de la sensibilité et de l'intelligence de son œuvre, marquée au sceau du plaisir sensuel et ponctuée d'éclats de rire.

Œuvres romanesques complètes I. Introduction par Maurice Couturier. Bibliothèque de La Pléiade. Gallimard, 1720 pp.

Etincelant Arlequin

Romancier prodigieusement inventif et mémorialiste admirable (rappelons le merveilleux Autres rivages), Nabokov fut également un poète (un recueil de ses Poèmes et Problèmes d'échecs a paru chez Gallimard) et un maître de la nouvelle, ainsi qu'un critique aux jugements redoutables. Du nouvelliste, nous avions découvert l'art au fil des recueils publiés chez Julliard (notamment Mademoiselle 0, évoquant sa gouvernante vaudoise) ou chez Gallimard (La Vénitienne) ces vingt dernières années.

A l'occasion du centenaire de Nabokov, son fils Dmitri a réuni, pour la première fois, les nouvelles en un seul volume, soit 67 pièces organisées par ordre chronologique. Simultanément reparaît un autre recueil, initialement publié sous le titre d'Intransigeances, et réintitulé Partis pris, des entretiens donnés par Nabokov à travers les années, dûment corrigés ou arrangés par lui, qui constituent une source passionnante de jugements sur son œuvre et son travail.

À ces conversations savoureuses s'ajoutent onze «lettres aux rédacteurs» où s'exerce la faconde furibarde (et drolatique) du censeur (contre l'éditeur français de Lolita, Sartre ou ses détracteurs), et cinq articles de lépidoptérologie où Nabokov reste, comme partout, écrivain jusqu'au bout des ailes...

Vladimir Nabokov: Nouvelles. Edition complète et chronologique. Laffont, Collection Pavillons, 779 pp. Partis Pris. Laffont, collection Pavillons, 300 pp.

Vera la muse

Les épouses de très grands écrivains ne jouent que rarement un rôle de premier plan, sauf post mortem, en veuves plus ou moins abusives.

Avec Véra Nabokov, il en va tout autrement, dont l'amour et la présence, mais aussi le soutien concret voué à celui qu'elle considéra d'emblée comme le plus grand écrivain de sa génération, justifient sans doute la biographie détaillée et instructive que lui a consacrée Stacy Schiff.

D'innombrables témoins ont dit la complicité tendre des Nabokov, qui semblaient encore deux enfants acoquinés jusque dans leur grand âge.

«Non seulement ils étaient inséparables, écrit la biographe, mais leurs phrases fusionnaient, à l'écrit comme à l'oral.» Cette relation avait débuté au temps des vaches maigres, à Berlin, où Véra Evseïeva Slonim avait trouvé refuge et rencontra Vladimir en 1923.

D'ascendance juive, elle fuit avec lui l'Allemagne nazie pour la France et les Etats-Unis. Très intelligente et cultivée, Véra Nabokov ne fut en rien l'esclave soumise de son génie d'époux. Sa biographie nous en apprend beaucoup sur les difficultés matérielles rencontrées par lecouple, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis, que Véra l'aida à surmonter de manière décisive.

Supervisant l'héritage de son mari avec une rigueur taxée d'«omnisciente» par son fils. Véra Nabokov (décédée à Vevey en 1991) n'avait rien pour autant du bas-bleu ou du «dragon». La figure que restitue Stacy Schiff est à la fois imposante et nuancée de nabokovienne malice.

Stacy Schiff: Véra Nabokov. Grasset, 455 pp.

premier post-it marqué COUTEAUX sur le tiroir aux couteaux / Celle qui téléphone de la cabine du café pour demander comment ramener la cabine / Ceux qui ont soudain peur de comprendre / Celui qui estime que ça ne peut arriver à des croyants sincères / Celle qui a toujours trouvé cette femme un peu spéciale / Ceux qui considèrent la chose comme une expérience à partager hélas / Celui qui aurait préféré que ça lui arrive le premier / Celle qui se laisse emmener comme en vacances / Ceux qui ont été de jeunes amants puis de vieux amants sans savoir maintenant comment se le dire / Celui qui explique à sa fille Agathe que sa mère ne le fait pas contre elle / Celle qui dit Hello à ce type qui prétend ensuite l'avoir épousée et vient de changer de voiture / Ceux qui font jaser dans l'Institution par leur façon d'être toujours ensemble à grignoter / Celui qui la regarde le regarder avec un muet reproche / Celle qui aurait pu vivre sa vie avec l'autre qui ne la dérange pas / Ceux qui se sont découvert un goût commun pour les émissions de conso / Celui qui se rappelle durant son long silence qu'il l'a pas mal trompée tout en se disant à l'époque que faire l'amour l'embêtait et peut-être même ne se doutait-elle de rien mais à présent sa façon de le regarder le met mal à l'aise et d'ailleurs elle ne l'écouterait même pas s'il s'expliquait franchement et son nouvel amant (comme elle l'appelle) vient la chercher pour leur duo de pianola / Celle qui demande au curé s'il fait Dieu ce soir / Ceux qui savent ce que signifie le passage du rez-de-chaussée au premier étage des isolés / Celle qui se demande tout à coup si elle ne se joue pas la comédie à elle-même avant de se retrouver sans dentifrice / Ceux qui auraient encore des choses à se dire sans savoir lesquelles / Celui qui ne reconnaît pas ce bon vieux Kant assis à coté de lui avec son monocle d'époque / Celle qui ne supporte plus d'entendre jamais du Bartok / Ceux qui concluent que voyez-vous ces gens-là vont où ils veulent et si vous les aidez ils en demandent encore plus c'est comme des enfants sauf que ça grandit plus alors à la fin on se lasse, etc.

premier post-it marqué COUTEAUX sur le tiroir aux couteaux / Celle qui téléphone de la cabine du café pour demander comment ramener la cabine / Ceux qui ont soudain peur de comprendre / Celui qui estime que ça ne peut arriver à des croyants sincères / Celle qui a toujours trouvé cette femme un peu spéciale / Ceux qui considèrent la chose comme une expérience à partager hélas / Celui qui aurait préféré que ça lui arrive le premier / Celle qui se laisse emmener comme en vacances / Ceux qui ont été de jeunes amants puis de vieux amants sans savoir maintenant comment se le dire / Celui qui explique à sa fille Agathe que sa mère ne le fait pas contre elle / Celle qui dit Hello à ce type qui prétend ensuite l'avoir épousée et vient de changer de voiture / Ceux qui font jaser dans l'Institution par leur façon d'être toujours ensemble à grignoter / Celui qui la regarde le regarder avec un muet reproche / Celle qui aurait pu vivre sa vie avec l'autre qui ne la dérange pas / Ceux qui se sont découvert un goût commun pour les émissions de conso / Celui qui se rappelle durant son long silence qu'il l'a pas mal trompée tout en se disant à l'époque que faire l'amour l'embêtait et peut-être même ne se doutait-elle de rien mais à présent sa façon de le regarder le met mal à l'aise et d'ailleurs elle ne l'écouterait même pas s'il s'expliquait franchement et son nouvel amant (comme elle l'appelle) vient la chercher pour leur duo de pianola / Celle qui demande au curé s'il fait Dieu ce soir / Ceux qui savent ce que signifie le passage du rez-de-chaussée au premier étage des isolés / Celle qui se demande tout à coup si elle ne se joue pas la comédie à elle-même avant de se retrouver sans dentifrice / Ceux qui auraient encore des choses à se dire sans savoir lesquelles / Celui qui ne reconnaît pas ce bon vieux Kant assis à coté de lui avec son monocle d'époque / Celle qui ne supporte plus d'entendre jamais du Bartok / Ceux qui concluent que voyez-vous ces gens-là vont où ils veulent et si vous les aidez ils en demandent encore plus c'est comme des enfants sauf que ça grandit plus alors à la fin on se lasse, etc.

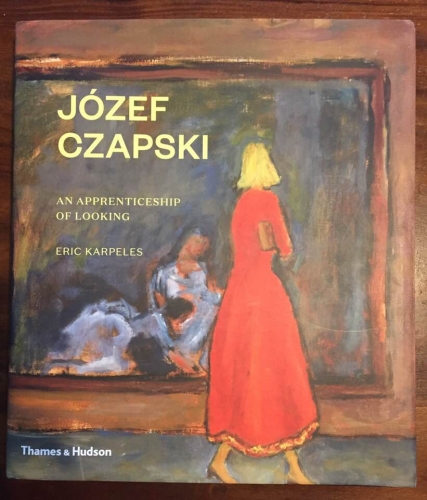

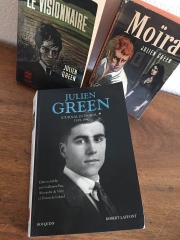

(À propos de Moïra et du Journal intégral. Feuilleton de lecture, II)

(À propos de Moïra et du Journal intégral. Feuilleton de lecture, II)