Kasperliana I

De Gian Gaspard Kasperl à JLK, à propos de Sam, d’Edmond Vullioud, et d’Abraxas de Jacques Audiberti…

Soglio, settembre 20**

Caro Maestro,

C’est avec mélancolie que je vous ai vu repartir, Lady L. et vous, après votre visite à la Casa de Salis, qui a mis du baume sur mon cœur toujours flagada même trois ans après la disparition de ma chère et douce.

Du moins votre libelle – dont je vous entretiendrai après mon retour à Sienne -, et les trois livres que vous m’avez offerts, me rappelleront-ils votre présence alors que l’été indien commence de flamboyer sur les roide pentes du val Bregaglia , en attendant la première neige sur la Disgrazia.

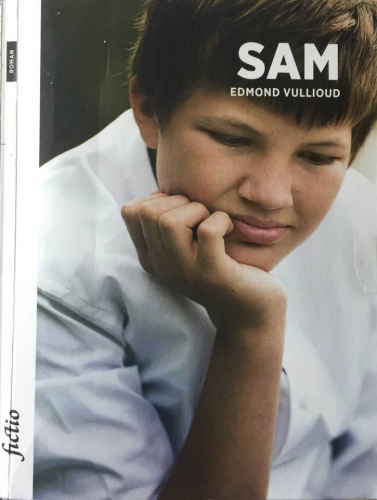

Je vous parlerai plus tard, aussi, des ouvrages bien étonnants de vos amis Antonin Moeri et Gérard Joulié, dit Sylvoisal, mais dans l’immédiat c’est à propos de la lecture de la première moitié de Sam d’Edmond Vuilloud que j’aimerais vous écrire quelques mots, et des premières pages de l’abasourdissant Abraxas d’Audiberti – deux premiers romans qui dérogent à la niaiserie pléthorique de ce que les turlupins médiatiques nous présentent comme les dernières « découvertes ».

Je ne sais s’il faut déjà parler de grand livre à propos de Sam, que je situe à la hauteur des deux lectures les plus belles que j’aurai faites en langue allemande et en votre langue ces dernières années, à savoir Atlas d’un homme inquiet de Christoph Ransmayr et Dans Khartoum assiégée d’Etienne Barilier, sans qu’il y ait le moindre rapport entre Sam et ce dernier roman.

Je ne sais d’ailleurs à quoi comparer Sam, qui me fait penser à certains égards à Robert Walser et à d’autres à Charles Dickens, à la magie de Châteaux en enfance de Catherine Colomb ou à celle des récits de Fleur Jaeggy, un peu aussi à Flaubert pour la folie des inventaires et la découpe de la phrase, mais ces références ne sont que des indications approximatives alors que Sam me semble un roman sans pareil.

J’ai d’abord frémi, aux premières pages, à l’idée qu’il puisse s’agir là d’un témoignage de plus sur le thème rebattu du fils de pasteur se tapant l’idiot du village, mais je n’ai pas tardé à être rassuré, malgré l’apparente pédanterie du persécuteur de Sam, par la précision de son discours anticipant la précision de Sam lui-même, d’une autre portée.

L’Auteur a fait don à son protagoniste de la précision, qui est celle-là même de son propre souci de surexactitude en matière de vocables et de dressing code, sans quoi l’on ne fait ni traités de chirurgie ni sonnets sonnants.

Ce qu’il y a d’unique dans Sam relève d’une sorte de sublimation rêveuse sur fond de lourde réalité, qui nous fait osciller sans cesse entre le monde des philistins, incarné par la figure à la Dickens du notaire Bérard, ou de l’inconsistant pasteur Nicole dévidant ses versets bibliques d’un ton monocorde, et l’univers des innocents plus ou moins fagotés tel Sam et ses petits camarades de l’Institut Meguiddo où il est placé; mais il y a plus, car au don de la précision s’accorde le don de la candeur et de la puissance créatrice qui fera de Sam l’artisan de mille métamorphoses suscitant d’abord quelles réticences (l’incrédulité du notaire) et ensuite quelles bienveillances – à commencer par celle du peintre en lettres Magetti.

Ce qu’il y a de merveilleux aussi, dans ce roman m’évoquant un conte de féés comme en en a conçus la terrible Madame d’Aulnoy, c’est sa façon d’évacuer toute idéologie ressortissant aux prétendues sciences humaines, au moralisme théologisant ou aux discours actuels sur le pouvoir, la sexualité ou le sort des oubliés de la société.

Le fait que Sam (ou l’auteur) ne dénonce pas celui qui abuse de lui, dont il préfère certes voir les mains courir sur les touches de son piano que sur les parties sensibles de son corps adolescent, scandalisera peut-être les belles âmes, mais les instances du refus sont chez lui infiniment plus subtiles que celles du ressentiment conventionnel, même s’il couve une manière de revanche qui passera bel et bien par la sensualité et le sexe.

Dans la foulée, je relève qu’aucune prose, dans votre cher pays, ne me semble irriguée par une sensualité aussi poreuse et radieuse, notamment dans les superbes pages dédiés à la découverte du corps de l’adorable Philomène, puis aux saillies moins juvéniles réclamées par la maîtresse de celle-ci – cette femme faite qui m’évoque la Maja nue de Goya – comme si le cul, réputé sans âme par certains (je crois que c’est Cendrars qui le prétendait) retrouvait ici sa sacralité poétique et son droit au bonheur.

Sam est un livre d’une musicalité et d’une pureté émotionnelle sans faille, mais c’est aussi un prodige d’organisation formelle, à la fois architectonique (le plan d’ensemble), topologique (l’imagination des lieux et plus précisément des maisons à recoins), à quoi s’ajoute son irradiant bonheur verbal, frotté d’humour comme le sont les inventaires de Bouvard et Pécuchet, et sa très enfantine joie.

Luc Dietrich a écrit - vous vous en souvenez puisque vous me l’avez offert lors de notre rencontre à Collioure il y a bien des années de ça – un beau roman intitulé Le Bonheur des tristes.

Or Sam, filtrant bien des tristesses, pourrait être dit le roman du bonheur des joyeux, et je vous en dirai plus après mon retour à Sienne où j’aurai loisir d’en achever la deuxième partie dès le Grand Départ de Sam pour les Amériques…

Sur quoi je vous embrasse tendrement, Lady L.et vous, en vous recommandant la griffe du diable en onguent pour ces maux de maudites guiches que vous m’avez évoqués dans votre dernier texto…

Votre affectionné K.

Post scriptum : je constate que je ne vous ai rien dit d’Abraxas, dont je vous parlerai donc dans mon prochain bref.