Le dandy et l’excentrique pallient toute uniformité.

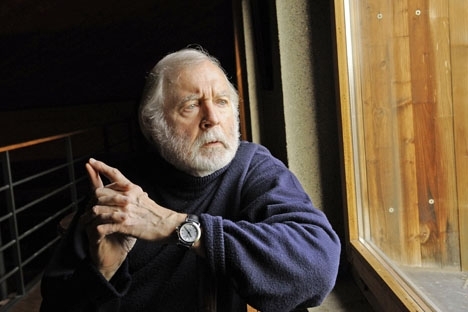

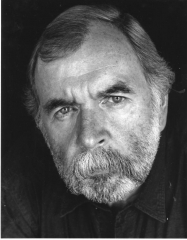

Champion de la raquette et crack au jeu d’échecs, Denis Grozdanovitch s’est fait, aussi, en vieux sage avant l’âge, le collectionneur des diverses formes de singularités individuelles opposées à l’esprit grégaire croissant aujourd’hui à proportion exponentielle des meutes et des masses. Substantiel et souvent drolatique en dépit de son indéniable sérieux, « Dandys et excentriques » sera votre livre de l’été, à savourer à l’écart des foules…

La figure idéale du dandy à l’européenne, qui a cristallisé dès la fin du XIXe siècle en symbiose anglo-française, pourrait se représenter sous les traits du poète et activiste Lord Byron, flottant de nuit sur le Grand Canal de Venise dans la position dite de «la planche», un cigare dans une main et dans l’autre une lanterne destinée à signaler poliment sa position aux nautoniers et autres gardiens de l’ordre nocturne vénitien.

De dix ans l’aîné de Byron, le compatriote de celui-ci, surnommé «le beau Brummel», plus précisément George Bryan Brummel (1778-1840) passe pour l’initiateur du dandysme britannique, non moins flamboyant de mise et d’esprit que le poète quoique sans génie, qui lustrait ses bottines au champagne et fut célébré par Balzac autant que par Barbey D’Aurevilly mais finit tout perclus de dettes en exil normand, ne se rasant ni ne se lavant plus tout en lançant la mode de la cravate noire qui ne nécessite point de recours trop onéreux à la blanchisserie…

Arbitres des élégances visible et parfois invisibles, comme le furent plus tard un Oscar Wilde ou un Kenneth Tynan, avant et après un Robert de Montesquiou (modèle du baron Palamède de Charlus de Proust) ou un Baudelaire, ces dandys emblématiques conservent une aura que beaucoup de leurs émules plus récents, imitateurs de pacotille à la Andy Warhol ou à la Gonzague de Saint-Bris, n’ont plus qu’aux yeux des philistins amateurs d’extravagance au petit pied.

De l’observation concentrique en milieu foldingue…

Denis Grozdanovitch s’identifie, au début de son inventaire kaléidoscopique, à Jack Kerouac assistant, le chapeau discrètement baissé sur ses yeux bien ouverts, à une conversation entre deux de ses amis aussi extravagants l’un que l’autre. Dans son récit-roman Sur la route, sous le pseudo de Sal Paradise, le narrateur fait semblant de dormir pendant le premier échange haut en couleurs de Carlo Marx et Dean Moriarty, lesquels ne sont autres, dans la vie réelle, que le barde beatnik Allen Ginsberg, gourou très barbu de la contre-culture américaine des années 60-70, et Neal Cassady, double fraternel de Kerouac et personnages mythique de la même époque.

Or Grozdanovitch, comme Sal Paradise feignant d’être ailleurs sans perdre un mot de la fameuse conversation, qu’il retranscrira tantôt à l’attention de la postérité, a souvent pratiqué de la même façon, lui l’observateur «concentrique» plutôt réservé et «classique» de nature, avec les multiples extravagants des deux sexes qu’il a fréquentés à travers les années.

Ainsi, se faisant chroniqueur de menées originales dont les unes sont tirées de sa vie et les autres de la littérature, l’auteur de ces «vertiges de la singularité» compose-t-il une espèce de roman tout à fait captivant dont les personnages illustrent, chacun à sa façon, ce que le théologien médiéval Duns Scot qualifiait d’«infiniment singulier», amorçant une interminable dispute entre les tenants de l’unicité fondamentale de la personne et ceux qui parient pour le collectif et la conformité plus ou moins grégaire, disons un peu grossièrement : les individus et les sectes, les solitaires et les attroupés, etc.

Max, Elise, Serge et les autres…

Des personnages singuliers, il y en a beaucoup plus autour de nous que nous ne croyons, sans parler forcément d’extravagance spectaculaire. Je pourrais vous raconter les tribulations de mon neveu Saturnin initié au chamanisme au tréfonds de la forêt péruvienne, dont le mariage avec une Chinoise ne dura que le temps d’une lunaison, ou les hauts faits mémorables de tel prince polonais richissime qui accoutumait, au Grand Hôtel de Chandolin où il se faisait conduire de Saint-Luc par chaise à porteuses (misogyne, il exigeait de solides Valaisannes costumées), de jeter des pluies de monnaie à la sortie de la messe pour jouir du spectacle des chenapans se jetant sur cette manne, mais les extravagants dont parle Denis Grozdanovitch, observés au fil de sa vie, requièrent une attention d’autant plus vive que leur dandysme est moins voyant et parfois plus profond, voire plus poignant.

Une douce folie apparente du moins son compère Max, «pion» comme l’auteur dans un lycée parisien, Edouard le génial stratège d’échecs à la paranoïa galopante, Elise la vieille dame indigne de souche aristocratique retirée dans son manoir avec sa gouvernante Aphonsine et sa ménagerie après avoir envoyé valdinguer sa famille de snobs et rallié la cause internationale du communisme, ou encore Serge le volubile qui met publiquement en boîte le docteur Lacan dont il évente au passage la fumisterie, j’en passe et de quelques autres originaux dont l’écrivain tire la matière d’autant d’esquisses de nouvelles visant à une «théorie générale des exceptions» aussi peu dogmatique que pénétrante et souvent émouvante.

De fait Gozdanovitch est plus sensible à ce qu’on pourrait dire l’aristocratie du cœur, qui imprègne ses observations de tendresse, qu’aux effets extérieurs de telle ou telle mode vestimentaire ou artistique se voulant «décalée» alors qu’elle participe d’un anticonformisme devenu convention. Son approche des provocations avant-gardistes d’un Marcel Duchamp, au début du XXe siècle dadaïsant, devenues conventionnelles au possible à force d’être répétées, va de pair avec sa critique de l’iconoclasme factice et incessamment recyclé d’un Andy Warhol dont le journal intime révèle un snob de bas étage à l'atterrante stupidité.

Au féminin singulier et au nom du style

Si la septuagénaire Elise est tirée des souvenirs personnels vécus de Grozdanovitch, celui-ci se plaît aussi à rendre hommage aux femmes dont la singularité personnelle a si souvent été canalisée ou empêchée – dans le peuple plus encore que dans les classes aisées -, et dont certaines grandes figures littéraires témoignent à travers les siècles, de la poétesse Sapho (dont on sait depuis peu que le «saphisme» est une invention tardive et fallacieuse) à la «comète mélancolique» Annemarie Schwarzenbach, en passant par Madame du Châtelet et Germaine de Staël, Karen Blixen ou – belle découverte au passage – la philosophe bulgaro-américaine Rachel Bespaloff, Virginia Woolf plus forcément que Duras ou encore Louise Brooks dont le « nihilisme érotique » a été célébré par Roland Jaccard, compère de Grozdanovitch aux échecs…

Et l’on pourrait évidemment citer dans la foulée, entre dandysme profond et féminine extravagance, très au-dessus des postures à la coule voire vulgaires d’une Christine Angot ou d’une Virginie Despentes, le génie subversif des contes étincelants de la terrible Madame d’Aulnay, la dévastatrice lucidité d’une Flannery O’Connor en son observation de la misère humaine dans ses nouvelles du «Sud profond », le non moins féroce et drolatique aperçu des relations sociales et familiales chez l’Anglaise Ivy Compton-Burnett, entre autres fées et sorcières des lettres.

La question du style est au cœur de la recherche menée par Denis Grozdanovitch. Qu’un Paul Léautaud, un Arthur Cravan célébré par son ami Cendrars, lui-même peint en personnage de légende par Henry Miller, ou qu’un Charles-Albert Cingria, un Albert Cossery en dandy germanopratin, fassent partie d’une constellation d’originaux plus ou moins hauts en couleurs : c’est une chose. Mais l’essentiel est ailleurs, qui tient au style.

Ramuz ne faisait pas que nouer sa cravate comme personne : son écriture est une modulation du dandysme terrien, de même que la phrase de Léautaud est inimaginable hors de l’Île-de-France, inimaginables les nouvelles de Cossery sans imprégnation arabo-levantine fleurant la rue du Caire.

Grandeur des Bartleby, Oblomov & Co

Le vrai dandysme n’est pas forcément ostentatoire ni moins encore maniéré, même s’il y avait de ça chez un Oscar Wilde dont le style étincelant jetait mille feux brefs. Mais le grand Wilde est ailleurs : dans l’humiliation et la déchéance, dans le cachot où il écrit, après le crachat des justes, le bouleversant De profundis, joyau débourbé de la fange.

La singularité est vertigineuse quand elle va jusqu’au bout d’elle-même, comme on le voit chez Edouard, ami de Grozdanovitch sombrant dans le délire de persécution alors qu’il aspire aux plus hautes sphères combinatoires du Noble Jeu, ou chez Kenneth Tynan le dandy déchu de la critique théâtrale londonienne (c’est lui qui a fait la gloire des culs nus d’O Calcutta…) se vautrant dans le stupre et l’autodestruction.

Mais il faut conclure plus aimablement, entre le divan d’Oblomov le divin paresseux et la douceur implacable du scribe Bartleby refusant de jouer le jeu social, dans l’aura polychrome de Pierre Bonnard retouchant à l’infini ses images du bonheur terrestre, ou dans le souvenir ému d'Anton Pavlovitch Tchekhov, pas plus dandy qu’extravagant au sens commun, dont la vie humble et le style, parfaitement accordé à la simple vérité de toute existence, signaient sa noblesse plus qu’aucune particule…

Denis Grozdanovitch. Dandys et excentriques. Les vertiges de la singularité.Grasset, 383p. 2019.

Dessin: Matthias Rihs.