Après le romancier israélien Amos Oz, Maurice Chappaz et tant d’autres auteurs, Anne Soupa, dans sa substantielle enquête sur «Judas, le coupable idéal», remet en question l’image du traître qui a cristallisé l’antisémitisme chrétien des siècles durant…

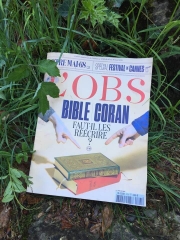

La couverture provocatrice de L'Obs de la semaine passée posait en susbstance la question: faut-il réécrire la Bible et le Coran?, relançant pour la énième fois le débat sur le contenu de certains textes dits sacrés et supposés intouchables par d’aucuns, et par exemple sur ce qu’on pourrait dire des apologies de la violence, notamment dans certaines sourates du Coran ou dans le Livre de Josué de l’Ancien Testament.

Même si l’on relance ce débat qui n’a rien de nouveau pour des motifs le plus souvent liés à des querelles idéologico-politiques momentanées, le fond de la question – qui a trait à l’interprétation et à la relecture critique des textes anciens ou plus récents, jusqu’au fameux pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline –, n’en demeure pas moins digne d’attention et de discussion bien au-delà des seuls cercles de spécialistes.

C’est du moins ce que je me disais en lisant le dernier livre d’Anne Soupa, après Les pieds dans le bénitier et Dieu aime-t-il les femmes?, consacré au personnage maudit par excellence que représente Judas dans la tradition chrétienne, qui implique d’abord la «construction» d’un personnage à sa source évangélique, immédiatement diabolisé par l’apôtre Jean – alors que Paul de Tarse, témoin plus proche du Christ, l’ignore complètement – et devenant ensuite l’image par excellence du traître et du Juif cupide, pour ne pas dire la figure emblématique à nez crochu du peuple déicide.

Dans la Divine comédie de Dante, qui représente le sommet de la pensée catholique à la bascule du Moyen âge et de la Renaissance, Judas brûle dans les glaces de l’Enfer, condamné à être dévoré à perpète par Satan. Or faut-il prendre les visions du poète florentin à la lettre? Ou faut-il réécrire la chant de l’Enfer dans lequel Mahomet, coupable selon Dante d’avoir semé la zizanie sur le pourtour de la Méditerranée, apparaît comme un démon schismatique, au chant XXVIII de L’Enfer, fendu en deux, bonnement «crevé du col jusqu’au trou d’où l’on pète»?

À ce taux-là, il faudrait réécrire non seulement la Bible et le Coran, mais aussi Tintin au Congo et tous les textes «inappropriés» selon les termes des censeurs actuels impatients de tout ramener au même dénominateur commun d’on ne sait quelle morale mondiale zoophile et gay friendly, ouverte au développement personnel et à la permaculture...

Une jupe qui en a sous le chapeau...

Anne Soupa est une catholique aussi fervente que non alignée, fondatrice du Comité de la Jupe et militante pour la féminisation des hiérarques du Vatican. Chacune et chacun se rappellent que, le 6 novembre 2008, Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris, déclara, à propos du rôle des femmes dans l’Eglise catholique que «le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir quelque chose dans la tête». La réponse à cette énormité ne se fit pas attendre: le Comité de la jupe apparut. À terme, on pourrait imaginer Anne Soupa soutenant une future papesse, après qu’elle a salué l’avènement du jésuite François comme une «divine surprise». Cela étant, son ouvrage sur Judas, le coupable idéal prouve qu’une jupe peut avoir quelque chose dans la tête.

Anne Soupa est une catholique aussi fervente que non alignée, fondatrice du Comité de la Jupe et militante pour la féminisation des hiérarques du Vatican. Chacune et chacun se rappellent que, le 6 novembre 2008, Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris, déclara, à propos du rôle des femmes dans l’Eglise catholique que «le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir quelque chose dans la tête». La réponse à cette énormité ne se fit pas attendre: le Comité de la jupe apparut. À terme, on pourrait imaginer Anne Soupa soutenant une future papesse, après qu’elle a salué l’avènement du jésuite François comme une «divine surprise». Cela étant, son ouvrage sur Judas, le coupable idéal prouve qu’une jupe peut avoir quelque chose dans la tête.

Blague à part, ce livre constitue la base d’une réflexion très fertile, nourrie par une véritable enquête, sur les avatars d’un personnage-clef. Dans l’imaginaire collectif, Judas est le salaud par excellence. Le méchant du western. Le Mal. Un terme le caractérise: traître. Or Judas a-t-il vraiment trahi? N’a-t-il pas fait que livrer? C’est la première mise au point à laquelle se livre Anne Soupa. Vous ne voyez pas la différence? Elle est pourtant notable. Elle marque la nuance entre un homme faux qui renierait son ami – et l’apôtre Pierre, fondateur de l’Eglise, n’y manquera pas par trois fois! - et un disciple qui agirait sous l’impulsion d’une force supérieure avant de se suicider sous l’effet du repentir.

Selon certains, Judas pensait que Jésus triompherait de ses adversaires et même de la mort, et c’est pourquoi il l’aurait «livré». L’évangile de Jean, cependant, lance la première flèche contre un Judas supposé diabolique. Jean est-il cependant à prendre au pied de la lettre? On ne va certes pas «réécrire» son évangile, mais le problème est que la question de l’identité du, ou des rédacteurs du quatrième évangile reste incertaine, la probabilité d’une école johannique genre atelier d’écriture étant aujourd’hui reconnue par de nombreux exégètes, qui alimente l’hypothèse d’une «fabrication» a posteriori du personnage maudit.

Ce qui est sûr, c’est que la figure du traître, auquel a été assimilé le peuple juif non convaincu de la messianité de Jésus, a connu la plus formidable expansion à travers certains textes des Pères de l’Eglise, à commencer par les invectives de Saint-Jean Chrysostome (au IVe siècle de notre ère) dans son Discours contre les juifs. Pour mémoire, on peut alors rappeler qu’il aura fallu attendre les conclusions du concile Vatican II pour mettre un terme officiel à des siècles d’opprobre frappant les coreligionnaires, explicitement déclarés «perfides», de Judas. Mais est-ce à dire que les chrétiens puissent donner aujourd’hui des leçons de vertu aux musulmans antisémites?

Du bouc émissaire de René Girard au frère humain de Maurice Chappaz

Exiger qu’on réécrive aujourd’hui la Bible ou le Coran, et tous les textes anciens qui ne seraient pas conformes à l’idéologiquement correct selon nos codes humanitaires, revient à faire l’impasse sur la relecture critique constante des textes en question et leur réinterprétation. À cet égard, Anne Soupa a le mérite de rappeler les multiples approches, parfois très contradictoires, qui ont été faites du personnage de Judas.

Avant que le nationaliste français Maurice Barrès relance la figure du félon en la personne de l’officier juif Alfred Dreyfus, dans La Parade de Judas datant de 1902, Ernest Renan, dans sa Vie de Jésus, en 1863, avait remis en question le processus de diabolisation, mais c’est dès 1853 déjà que Thomas de Quinecy, fumeur d’opium notoire et grand esprit, avait «fait de son héros un impatient en attente d’une libération de type politique».

Plus près de nous, après Claudel et sa Mort de Judas où celui-ci, tourmenté, livrait Jésus à contrecœur, Maurice Chappaz, dans son remarquable Evangile selon Judas (Gallimard, 2001), évoque la figure sacrifiée de naissance, assez bouleversante en somme, d’un frère humain soucieux de bien terrestre plutôt que de mystique aspiration, qui vit son trouble pour mieux rendre hommage à la lumière.

Plus près de nous, après Claudel et sa Mort de Judas où celui-ci, tourmenté, livrait Jésus à contrecœur, Maurice Chappaz, dans son remarquable Evangile selon Judas (Gallimard, 2001), évoque la figure sacrifiée de naissance, assez bouleversante en somme, d’un frère humain soucieux de bien terrestre plutôt que de mystique aspiration, qui vit son trouble pour mieux rendre hommage à la lumière.

Entre autres interprétations contemporaines, non citée par Anne Soupa, on pourrait retenir aussi celle de l’écrivain russe Leonid Andreev, qui en fait, dans Judas Iscariote, un homme plus intelligent et brillant que les autres disciples, type du zélateur orgueilleux et fanatique jusqu’à l’hystérie, qui aimerait faire du Christ un roi régnant. Quant à Amos Oz, dans son roman éponyme, il fait carrément de Judas le plus chrétien des apôtres, qui pensait lui aussi que Jésus allait régner sur un monde pacifié…

Autre approche non conformiste citée par l’auteur de Judas, le coupable idéal, reprenant la théorie mimétique de René Girard: celle d’un double sacrificiel, sombre certes, mais sans lequel l’autre bouc émissaire que deviendrait Jésus n’aurait pu accomplir son destin présumé divin.

Au lieu de caviarder ou de censurer: pratiquer le libre critique

Il y a quelques années, une polémique virulente fut lancée contre Shakespeare au motif que Le Marchand de Venise, à travers le personnage de Shylock, relèverait du pur antisémitisme. Or c’est ne pas entendre le virulent plaidoyer pro domo dudit Shylock, qui tend aux antisémites vénitiens un miroir glaçant.

Il y a quelques années, une polémique virulente fut lancée contre Shakespeare au motif que Le Marchand de Venise, à travers le personnage de Shylock, relèverait du pur antisémitisme. Or c’est ne pas entendre le virulent plaidoyer pro domo dudit Shylock, qui tend aux antisémites vénitiens un miroir glaçant.

De la même façon, de belles âmes en ont appelé, en Italie, à l’interdiction de lire la Commedia de Dante en classe, sous prétexte que l’homophobie y voisine avec l’islamophobie. Mais là encore, une relecture attentive suffirait à montrer que Dante, condamnant doctrinalement la sodomie et l’hérésie de l’islam, rend le plus bel hommage aux grands esprits musulmans (Averroès et Avicenne, notamment) et pleure sincèrement de ne pouvoir serrer dans ses bras ses nombreux amis homos casés dans le septième cercle de l’Enfer, à commencer par Brunetto Latini qui fut son cher mentor. Ô complexité humaine!

Il fut un temps où un Index catholique et apostolique frappait certains écrits d’interdiction. À travers les siècles, les flammes des livres brûlés se sont mêlées à la fumée des bûchers cramant les hérétiques. Quinze siècles après le feu à la bibliothèque d’Alexandrie bouté par les iconoclastes chrétiens, les nazis ne furent pas en reste, et l’on ne compte plus aujourd’hui les fatwas lancées contre les auteurs non alignés de l’Oumma.

Salman Rushdie et ses Versets sataniques, Abdelwahab Meddeb et ses Contre-prêches,Kamel Daoud et ses Indépendances, Boualem Sansal et son pendable 2084? Tous de Judas!

Or le livre ne serait-il pas lui-même, en fin de compte, un coupable idéal? Peut-être faudrait-il alors, plutôt que de le réécrire, le limiter aux 144 signes de Twitter ou aux émoticôns de Facebook? S’agissant enfin de Judas, on aurait le choix une fois pour toutes: Bonus ou Malus, j’m ou j’m pas, point barre, terminé bâton!

Dessins de Matthias Rihs. ©Rihs/Bon Pour La Tête.

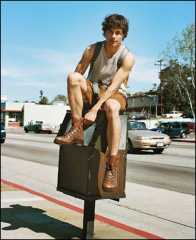

Celui qui a attendu 7 heures au bord de l'Autoroute du Sud avec son ami grimpeur Anicet en compagnie duquel il s'est ensuite éclaté dans la calanque d'En Vau sur les voies de Vsup / Celle qui a mis du noir aux lèvres pour flasher les routiers punkophiles / Ceux qui ont trouvé refuge dans une container de maquereau au péage de Marseille / Celui qui a traversé l'Andalousie à l'époque de la Movida / Celle qui a rencontré des tas d'amants possibles sur la route du stop mais a dit stop le plus souvent / Ceux qui se reprochent quelques occasions manquées / Celui qui a beaucoup appris en lisant sous les ponts / Celle qui n'a jamais cédé aux sirènes des ambulanciers / Ceux qui sont morts dans l'Europe-Express alors que le stop est si sûr / Celui qui n'est pas monté dans le Van noir du sadique en sweat rilax dont on a vu le faciès sur les tabloïds /

Celui qui a attendu 7 heures au bord de l'Autoroute du Sud avec son ami grimpeur Anicet en compagnie duquel il s'est ensuite éclaté dans la calanque d'En Vau sur les voies de Vsup / Celle qui a mis du noir aux lèvres pour flasher les routiers punkophiles / Ceux qui ont trouvé refuge dans une container de maquereau au péage de Marseille / Celui qui a traversé l'Andalousie à l'époque de la Movida / Celle qui a rencontré des tas d'amants possibles sur la route du stop mais a dit stop le plus souvent / Ceux qui se reprochent quelques occasions manquées / Celui qui a beaucoup appris en lisant sous les ponts / Celle qui n'a jamais cédé aux sirènes des ambulanciers / Ceux qui sont morts dans l'Europe-Express alors que le stop est si sûr / Celui qui n'est pas monté dans le Van noir du sadique en sweat rilax dont on a vu le faciès sur les tabloïds /  Celle qui n'a jamais lâché son tricot pendant les trajets même quand le type lui demandait de le sucer / Ceux qui préfèrent l'Oldsmobile à la Topolino pour des questions de commodité / Celui qui a apris à décrypter les profils droit / Celle qui a bien aimé partager l'ordinaire des routiers / Ceux qui ont fait des feux de camps sympas avec les routiers-c'est-sympa / Celui qui a pêché le Verdon dans le Gardon ou le contraire tant le mec à la Vodka lui a avait fait siffler de l'Alfa ou le contraire / Ceux qui ont participé en bandes au sauvetage de Florence cette année-là /

Celle qui n'a jamais lâché son tricot pendant les trajets même quand le type lui demandait de le sucer / Ceux qui préfèrent l'Oldsmobile à la Topolino pour des questions de commodité / Celui qui a apris à décrypter les profils droit / Celle qui a bien aimé partager l'ordinaire des routiers / Ceux qui ont fait des feux de camps sympas avec les routiers-c'est-sympa / Celui qui a pêché le Verdon dans le Gardon ou le contraire tant le mec à la Vodka lui a avait fait siffler de l'Alfa ou le contraire / Ceux qui ont participé en bandes au sauvetage de Florence cette année-là /  Celui qui n'a jamais répondu aux avances des bourgeoises en manque que voulez- vous cruelle est la jeunesse / Celle qui a fait un peu de voltige dans les roulottes des trapézistes ambulants / Ceux qui ne pensent pas que jeunesse jamais passera / Celui qui fait encoreunpeu de stop dans les vallées reculées / Celle qui a savouré de l'émincé de stoppeur sans s'en douter tant la sauce du Hell's Angel texan était relevée / Ceux qui ont perdu le goût de la liberté en se la jouant libertins / Celui qui se fait arrêter pour avoir dépanné un gosse en retard sur le chemin de l'école / Celle qui voit le mâle partout / Ceux qui estiment que forcément une stopeuse est une pute et un stopeur forcément un pédé / Celui qui continue de lever lepouce sur Facebook / Celle qui se fait encore quelques bons moments comme ça / Ceux qui espèrent que ça reviendra avec la Toute Grande Crise, etc.

Celui qui n'a jamais répondu aux avances des bourgeoises en manque que voulez- vous cruelle est la jeunesse / Celle qui a fait un peu de voltige dans les roulottes des trapézistes ambulants / Ceux qui ne pensent pas que jeunesse jamais passera / Celui qui fait encoreunpeu de stop dans les vallées reculées / Celle qui a savouré de l'émincé de stoppeur sans s'en douter tant la sauce du Hell's Angel texan était relevée / Ceux qui ont perdu le goût de la liberté en se la jouant libertins / Celui qui se fait arrêter pour avoir dépanné un gosse en retard sur le chemin de l'école / Celle qui voit le mâle partout / Ceux qui estiment que forcément une stopeuse est une pute et un stopeur forcément un pédé / Celui qui continue de lever lepouce sur Facebook / Celle qui se fait encore quelques bons moments comme ça / Ceux qui espèrent que ça reviendra avec la Toute Grande Crise, etc.

- Et la fiction là-dedans ?

- Et la fiction là-dedans ? - Quel est l’origine du film sur Kafka ?

- Quel est l’origine du film sur Kafka ?

Qu’est allé chercher Brandès sur l’île suédoise de Fårö cher à Bergman, où il se planque seul dans une propriété en bord de mer ? Est-ce en hommage au cinéaste qu’il adule en regrettant de n’avoir jamais joué pour lui ? A d’autres ! pense Laure Danielli, quadragénaire italo-franco-américaine qui vient de s’installer dans une grande maison toute proche de celle du «monstre», avec lequel elle a un compte à régler depuis plus de vingt ans. Humiliée sur un lieu de tournage par «l’Empereur», la jeune actrice qu’elle voulait devenir a sombré dans l’autodestruction avant de rebondir dans la fabrication de romans dont le succès international l’étonne la première, car elle se trouve plutôt médiocre romancière. Sa propre présence à Fårö, où elle a racheté la demeure du mari architecte d’une amie de jeunesse, est liée à ce passé, et comme une connivence teigneuse s’établit dès sa première visite à Brandès, qu’elle aide à se couper les ongles des doigts de pieds (pas facile pour un gros tas de 130 kilos) avant de lui offrir de l’aider à rédiger son autobiographie. Dans la foulée débarque une espèce de vieil hippie, porteur d’une drôle de sacoche tissée au mystérieux contenu : David pour son vieil ami Brandès, l’inoubliable Alkan pour ses anciens étudiants du Collège de France où il enseignait l’ethnologie, censé rejoindre l’acteur avec l’une des rares femmes qui aient à peu près « dompté » le fulminant étalon. Mais Emerinda Ullman n’est pas là, ou pas tout à fait. Car son fantôme, et pas seulement, apparaît parfois à Brandès, lequel a loué cette maison (où elle a passé son enfance) pour se racheter d’on ne sait encore quoi. On le verra : mais gardons-nous d’en «raconter» plus…

Qu’est allé chercher Brandès sur l’île suédoise de Fårö cher à Bergman, où il se planque seul dans une propriété en bord de mer ? Est-ce en hommage au cinéaste qu’il adule en regrettant de n’avoir jamais joué pour lui ? A d’autres ! pense Laure Danielli, quadragénaire italo-franco-américaine qui vient de s’installer dans une grande maison toute proche de celle du «monstre», avec lequel elle a un compte à régler depuis plus de vingt ans. Humiliée sur un lieu de tournage par «l’Empereur», la jeune actrice qu’elle voulait devenir a sombré dans l’autodestruction avant de rebondir dans la fabrication de romans dont le succès international l’étonne la première, car elle se trouve plutôt médiocre romancière. Sa propre présence à Fårö, où elle a racheté la demeure du mari architecte d’une amie de jeunesse, est liée à ce passé, et comme une connivence teigneuse s’établit dès sa première visite à Brandès, qu’elle aide à se couper les ongles des doigts de pieds (pas facile pour un gros tas de 130 kilos) avant de lui offrir de l’aider à rédiger son autobiographie. Dans la foulée débarque une espèce de vieil hippie, porteur d’une drôle de sacoche tissée au mystérieux contenu : David pour son vieil ami Brandès, l’inoubliable Alkan pour ses anciens étudiants du Collège de France où il enseignait l’ethnologie, censé rejoindre l’acteur avec l’une des rares femmes qui aient à peu près « dompté » le fulminant étalon. Mais Emerinda Ullman n’est pas là, ou pas tout à fait. Car son fantôme, et pas seulement, apparaît parfois à Brandès, lequel a loué cette maison (où elle a passé son enfance) pour se racheter d’on ne sait encore quoi. On le verra : mais gardons-nous d’en «raconter» plus… Claude Delarue. Le bel obèse. Fayard, 357p.

Claude Delarue. Le bel obèse. Fayard, 357p.

Anne Soupa est une catholique aussi fervente que non alignée, fondatrice du Comité de la Jupe et militante pour la féminisation des hiérarques du Vatican. Chacune et chacun se rappellent que, le 6 novembre 2008, Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris, déclara, à propos du rôle des femmes dans l’Eglise catholique que «le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir quelque chose dans la tête». La réponse à cette énormité ne se fit pas attendre: le Comité de la jupe apparut. À terme, on pourrait imaginer Anne Soupa soutenant une future papesse, après qu’elle a salué l’avènement du jésuite François comme une «divine surprise». Cela étant, son ouvrage sur Judas, le coupable idéal prouve qu’une jupe peut avoir quelque chose dans la tête.

Anne Soupa est une catholique aussi fervente que non alignée, fondatrice du Comité de la Jupe et militante pour la féminisation des hiérarques du Vatican. Chacune et chacun se rappellent que, le 6 novembre 2008, Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris, déclara, à propos du rôle des femmes dans l’Eglise catholique que «le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir quelque chose dans la tête». La réponse à cette énormité ne se fit pas attendre: le Comité de la jupe apparut. À terme, on pourrait imaginer Anne Soupa soutenant une future papesse, après qu’elle a salué l’avènement du jésuite François comme une «divine surprise». Cela étant, son ouvrage sur Judas, le coupable idéal prouve qu’une jupe peut avoir quelque chose dans la tête.

Plus près de nous, après Claudel et sa Mort de Judas où celui-ci, tourmenté, livrait Jésus à contrecœur, Maurice Chappaz, dans son remarquable Evangile selon Judas (Gallimard, 2001), évoque la figure sacrifiée de naissance, assez bouleversante en somme, d’un frère humain soucieux de bien terrestre plutôt que de mystique aspiration, qui vit son trouble pour mieux rendre hommage à la lumière.

Plus près de nous, après Claudel et sa Mort de Judas où celui-ci, tourmenté, livrait Jésus à contrecœur, Maurice Chappaz, dans son remarquable Evangile selon Judas (Gallimard, 2001), évoque la figure sacrifiée de naissance, assez bouleversante en somme, d’un frère humain soucieux de bien terrestre plutôt que de mystique aspiration, qui vit son trouble pour mieux rendre hommage à la lumière.

Il y a quelques années, une polémique virulente fut lancée contre Shakespeare au motif que Le Marchand de Venise, à travers le personnage de Shylock, relèverait du pur antisémitisme. Or c’est ne pas entendre le virulent plaidoyer pro domo dudit Shylock, qui tend aux antisémites vénitiens un miroir glaçant.

Il y a quelques années, une polémique virulente fut lancée contre Shakespeare au motif que Le Marchand de Venise, à travers le personnage de Shylock, relèverait du pur antisémitisme. Or c’est ne pas entendre le virulent plaidoyer pro domo dudit Shylock, qui tend aux antisémites vénitiens un miroir glaçant.