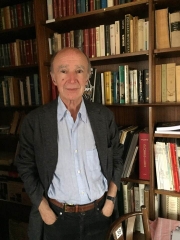

Entretien d'Hélène Combis avec Bona Mangangu

Entretien d'Hélène Combis avec Bona Mangangu

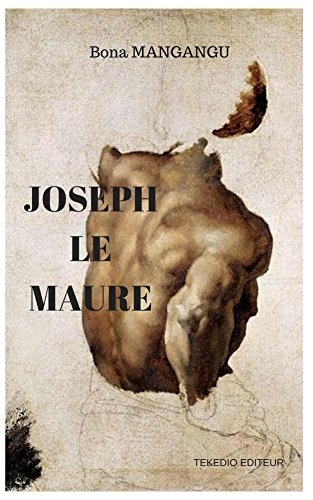

Il surplombe le légendaire tableau de Géricault, mais qui a déjà remarqué la couleur de sa peau ? L'homme qui a permis à Géricault d'incarner ce personnage s'appelait Joseph, et était Haïtien. C'est l'un des rares modèles noirs de cette époque dont subsistent quelques traces biographiques.

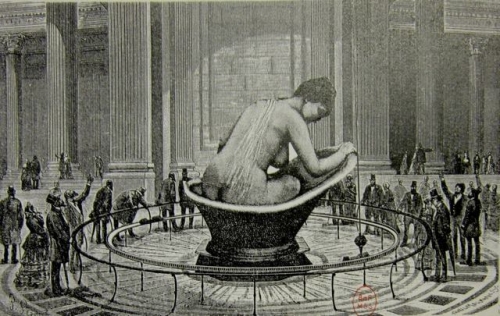

Aviez-vous déjà remarqué que la figure conquérante et optimiste qui surplombe le légendaire tableau du Radeau de la Méduse, et qui tranche avec les autres naufragés prostrés et capitulards, était un Noir ?

Nous non plus... et alors que le Musée d'Orsay propose jusqu'au 21 juillet une exposition sur le modèle noir, nous avons voulu en savoir plus long sur celui qui a posé sous l’œil de Géricault pour incarner cette victorieuse figure de proue : il s'agit du "Nègre Joseph" (tel qu'on le baptisait à l'époque), venu de Saint-Domingue, et dont la petite histoire s'inscrit dans la grande sur fond de prémices abolitionnistes découragés par Napoléon, et de révolution haïtienne.

Nous avons donc rencontré l'écrivain Bona Mangangu qui, en 2016, a publié chez le Tiers Livre un texte poétique inspiré de la vie de Joseph, sur laquelle il s'était largement documenté. Entretien.

Qui était « Joseph le Maure », auquel vous avez consacré un texte littéraire ? D’où venait-il, quel a été son parcours de vie, et qu’est-ce qui l’a conduit à Paris, puis dans l’atelier des peintres romantiques du XIXe siècle, à commencer par celui de Géricault ?

Bona Mangangu. Que sait-on vraiment de lui ? Pas grand-chose. Peu d’indices biographiques nous sont parvenus. Nous savons par Emile de la Bédollierre, dans son livre Les Français peints par eux-mêmes, encyclopédie morale du dix-neuvième siècle paru en 1840, qu’au début de la Restauration, il débarque à Marseille, après la libération d'Haïti en janvier 1804. De Marseille, il gagne Paris où il vit de petits boulots et d’expédients. Il se fait engager dans la troupe acrobate de Madame Saqui, née Marguerite-Antoinette Lalanne, danseuse de corde, pour jouer les Africains. Son succès au sein de cette troupe le conduit au petit cénacle des artistes de la rue des Martyrs. Par quelle voie a-t-il rencontré et trouvé les faveurs de Géricault ? Je l’ignore. En tout cas, grâce à ce dernier, il fréquente de nombreux ateliers de peintres de l’époque romantique. A quel âge est-il arrivé en France ? Est-il resté en France ? Quels genre de petits boulots faisait-il ? La peinture avait-elle beaucoup d’importance dans sa vie ? Où vivait-il ? De quelle manière est-il mort ? A ma connaissance, on l'ignore.

Pour quels autres peintres a-t-il posé, et pour quels sujets ?

Il a servi de modèle au peintre Adolphe Brune, élève de David, pour une toile intitulée Joseph, le nègre, visible au musée de Cahors. Une Etude de Nègre peinte en 1838, huile sur toile commandée au jeune Théodore Chassériau par Ingres, se trouve au musée Ingres à Montauban. Ingres forma le projet de réaliser une oeuvre à partir de cette étude mais ce projet ne vit jamais le jour. Il existe quelques dessins préparatoires au musée. Il rencontra Delacroix chez Géricault. Je me demande si la tête du Nègre vu en buste, la tête coiffée d'un turban rouge de Delacroix, qui date de 1826, ne serait pas celle de Joseph.

Pourquoi connut-il un tel succès, en tant que modèle ?

Son physique est proche de statues antiques. Mais ce n’est pas pour cela qu’il a les faveurs du peintre du Radeau. Dans le volume VI du livre de La Bédollierre (Émile de La Bédollière, écrivain et journaliste, NDR) l’auteur affirme que Joseph s'attire les préférences par son charisme. Il est vrai qu’il est très beau, possède des épaules larges, des dents très blanches et un torse effilé, et qu’il sait séduire n’importe qui par son bagout, son charme et son sens de la répartie. Ce qui amène un tel succès à Joseph ? C’est plutôt le Naufrage de la Méduse. C’est une toile immense. Aucun amateur de peinture, aucun peintre n’échappe à ce corps, cette "éminence" noire au sommet d’une pyramide humaine. À partir de-là, les propositions se multiplient.

- Dans Le Modèle, en 1840, Émile de La Bédollière écrit : "Pensez-vous que l’Haïtien, brûlé par le soleil des tropiques, va demeurer tranquille dans sa pose comme Napoléon sur la Colonne ? Non : vous voyez tout à coup sa figure s’épanouir, ses grosses lèvres s’ouvrir, ses dents blanches étinceler ; il se parle à lui-même, il se conte des histoires, il rit à gorge déployée ; il songe à son pays natal ; réchauffé par la chaleur du poêle, il rêve le climat des Antilles ; au milieu des émanations de la tôle rougie et de la couleur à l’huile, il respire le parfum des orangers. O illusions !" Qu’est-ce que cette vision de l’homme noir reflète de l’époque ?

Il y a une donnée simple, à peu près partagée par le commun des mortels de l’époque : le Noir est de race inférieure, c’est un esclave. S’il est toutefois parmi nous, il n’est pas des nôtres, il ne se comporte pas comme nous. Comme vous le notez, certains clichés et stéréotypes perdurent. De la Bédollière ne fait que mettre en relief certains préjugés. Joseph est renvoyé à sa singularité nègre, telle que perçue par l’homme occidental. On dirait un extrait du Traité de physiognomonie, une science antique méconnue où l’individu est soumis à un examen sur son apparence physique, ses mœurs et ses origines. De grands esprits, comme Buffon, quelques années plus tôt, avaient rapproché l’intelligence du Noir à celle des animaux. Le Noir est d’intelligence inférieure, il est cannibale. On pointe du doigt sa "différence" pour mieux nier son altérité et son appartenance à la communauté des hommes. En 1848, les députés, à leur tête Victor Schoelcher, finiront par abolir cette cruauté rétablie par Napoléon en 1804.

Justement, que dit ce succès de Joseph (et plus largement celui des modèles noirs) des réflexions de l’époque sur l’esclavage?

Il est vrai qu’on note une certaine présence des Noirs, venus des Antilles, à Paris au début du XIXe siècle, dans la rue et dans l’iconographie de l’époque. Sont-ils admis auprès des cercles d’artistes à cause de la récente abolition de l’esclavage – que Napoléon rétablit aussitôt après – et de la libération de Haïti ? Suscitent-ils de la sympathie, ou une forme de reconnaissance, en tant qu’individus et figures de l’autre ? Je ne pourrais établir un lien de cause à effet. Modèles, "héros muets", ils ne font que coopérer à la mise en forme des tableaux et des sculptures. Ils font cela pour survivre.

Une chose est certaine : le succès de Joseph n’est qu’auprès des peintres ou des sculpteurs, surtout les proches de son ami Géricault, et auprès des amateurs d’art. Les uns le choisissent comme modèle par nécessité intérieure, connue d’eux seuls. Les autres parce qu’il ressemble à un dieu grec par sa corpulence – l’époque est sans doute à une résurgence des modèles antiques, musculeux, puissants, divinement beaux. Son visage est extraordinaire. Géricault l’a pris en affection. C’est son ami. Les raisons de toute amitié sont inexprimables. Le grand public l’ignore, ignore son identité, tout comme il ignore celle d’autres modèles africains, italiens ou juifs. "Vil métier", diront certains, car le modèle est payé trois francs par séance, une misère. Ça ne nourrit pas correctement son homme. Docile, il pose. Sans bruit. Il ne réclamera à l’artiste aucune part de sa gloire.

- La représentation de modèles noirs dans la peinture, a-t-elle eu une incidence sur la perception des Noirs par la société française ?

Sur le plan iconographique, c’est vrai que l’époque romantique vient de se débarrasser du grotesque que le style Rococo a exalté. Les têtes de nègre grotesque, en vogue dans la décoration de l’époque, ont disparu. Ignacy Sachs souligne dans son essai que l'“on accorde au nègre individuel des traits humains voire sympathiques”. Les artistes qui épousent la cause abolitionniste veulent rendre aux Noirs leur dignité. Par militantisme, ils dénoncent la traite négrière et luttent, pinceaux en main, pour réhabiliter leur condition humaine. Je pense à Géricault et son Radeau. Le bouleversant portrait de Jean-Baptiste Belley, esclave affranchi, devenu député noir de Saint Dominique à la convention par Anne Louis Girodet Trioson (1797), frappe également les esprits. Quant au peintre Marie-Guillemine Benoist, elle a peint magistralement sa Négresse (1800) comme une madone nourricière. “Sa peau rendue avec un soin particulier” nourrit, si je puis dire, l’imaginaire du spectateur. Selon Luce-Marie Albigès, "assise dans un fauteuil à médaillon drapé d’un riche tissu, elle occupe la place traditionnelle d’une femme blanche."

Ce succès des modèles noirs témoignent-ils des débuts d'une affirmation de l’identité noire ?

C’est aller vite en besogne. Le monde noir est vaste. Les royaumes africains seront peu à peu réduits au silence par la ruse et la brutalité des puissances occidentales. Les seuls qui se soulèvent, jusqu’ici, ce sont les Haïtiens. Toussaint Louverture chasse les Anglais de Saint-Domingue en 1795 puis les Espagnols en 1798. Mais la Révolution française conserve sa colonie. En Guadeloupe, les officiers Delgrès et Ignace tentent une résistance, ils sont écrasés par les troupes de Napoléon qui rétablit l’esclavage en 1802. Il faut attendre 1804 pour parler de débuts de la vraie affirmation de l’identité noire aux Antilles. En effet, Toussaint Louverture ayant réussi à écarter ses rivaux blancs et mulâtres, s’empare du pouvoir et proclame l’indépendance en janvier 1804. La première république noire est née : Haïti. On connaît la suite… la cellule du Fort de Joux dans le Jura etc.

Dans votre texte, vous semblez dire que pour Géricault, peindre Joseph au centre de son Radeau de la Méduse était un acte d’émancipation… Pouvez-vous revenir sur cette représentation, et sa force symbolique ? Pour le peintre, était-ce réellement un choix politique ?

Je crois que c’est un choix politique. J’ai appris qu’il aimait se faire conter les exploits héroïques d’insurgés haïtiens. Le rétablissement de l’esclavage par Napoléon aux Antilles françaises l’avait sans doute révulsé.

C’est la fin de l’Empire. Nul, au sein de son entourage proche ( le colonel Bro, Dedreux-Dorcy, Horace Vernet, Jamar...) n’ignore ses sympathies pour la cause abolitionniste. Ils aspirent tous à des changements politiques, surtout artistiques. Géricault peint Le Radeau en six mois. Entre 1818 et 1819. Vu sa dimension, on ne peut que s’émerveiller devant une telle force, une telle rapidité d’autant qu’il n’use pas de brosses. Pour les rôles héroïques, dans ses tableaux, il choisit plutôt les Africains. Le personnage de Joseph est bien placé, au centre du Radeau. Son corps, c’est la matière première mise en oeuvre par le peintre, la figure de proue "élue" par celui-ci pour envoyer des signaux au bateau l’Argus venu à la rescousse. C’est un corps noir, puissant, en bonne santé, qui s’élève au-dessus des corps blancs, survivants du radeau affaiblis par la maladie et la fatigue. Le symbole est très fort.

Que peut-on trouver comme documents biographiques sur Joseph, aujourd'hui ? Pourquoi l'histoire n'a-t-elle retenu que son prénom ?

Pas grand-chose. Emile de La Bédollière fournit quelques indices dans son livre. Ils sont malheureusement maigres. Adrien Goetz dans son roman La Dormeuse de Naples lui donne un rôle assez prépondérant. Il le fait admettre dans un cercle philosophico-artistique appelé "la société Antonine" dont font partie de nombreux peintres célèbres de l’époque. Il le fait invraisemblablement voyager à Rome et Naples en compagnie de Géricault et Ingres.

Mais sinon... une biographie uniquement pour celui qui exerce un "vil métier", que le grand public ignore ? Allons donc ! Il n’est ni soldat de l’Empire, ni général aux cotés de Delgrès, de Dessalines ou de Toussaint. On ne passe pas du jour au lendemain de la troupe acrobate, de l’atelier de la rue des Martyrs au Fort de Joux dans le Jura. Non. Il demeure tranquille dans sa pose pour trois francs la séance, le jour, et amuseur le soir au troquet. Pourquoi l’histoire n’a-t-elle retenu que son prénom ? Qui connaît Cadamour, le roi des modèles, ? Qui connaît Brzozomvsky, le doyen des modèles, et Dubose, modèle de formes irréprochables, et Céveau le beau dentelé, le favori d'Ingres ? Que sait-on de la Femme noire du célèbre tableau de Marie-Guillemine Benoist au Louvre? Et le nom de la servante aux fleurs dans l’Olympia de Manet, qui le connaît ? On prétend que la mode est à l’anonymat pour les modèles...

https://www.franceculture.fr/peinture/qui-etait-joseph-modele-noir-du-radeau-de-la-meduse

Celui qui rote pour défier la sœur visitante / Celle qui fait assaut de petite vertu / Ceux qui jettent de la poudre aux vieux / Celui qui dit tout haut qu’il ne supporte pas la couleur de rôti brûlé du tablier de la jardinière d’enfants / Celle qui accueille le compliment de Monsieur Palamède par un horion et des lazzis / Ceux qui mettent leur doigt dans le nez de leurs voisins de dortoir / Celui qui se vante d’avoir vu Catherine Deneuve en culotte

Celui qui rote pour défier la sœur visitante / Celle qui fait assaut de petite vertu / Ceux qui jettent de la poudre aux vieux / Celui qui dit tout haut qu’il ne supporte pas la couleur de rôti brûlé du tablier de la jardinière d’enfants / Celle qui accueille le compliment de Monsieur Palamède par un horion et des lazzis / Ceux qui mettent leur doigt dans le nez de leurs voisins de dortoir / Celui qui se vante d’avoir vu Catherine Deneuve en culotte

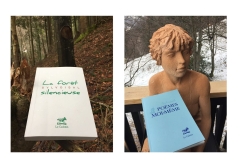

Or Sylvoisal, dans ses Poèmes à moi-même, déroge à tout infantilisme dans une remarquable suite poétique qui se pense et se ressent et s’écoute puisque c’est de la musique verbale bonne pour la tête et les entrailles - à ce recueil s’ajoutant la non moins folle liste de La Forêt silencieuse, que l’auteur français (établi à Lausanne depuis les années 60) a publié en même temps ces jours à Vevey, chez les éditeurs–imprimeurs-artisans-artistes du Cadratin.

Or Sylvoisal, dans ses Poèmes à moi-même, déroge à tout infantilisme dans une remarquable suite poétique qui se pense et se ressent et s’écoute puisque c’est de la musique verbale bonne pour la tête et les entrailles - à ce recueil s’ajoutant la non moins folle liste de La Forêt silencieuse, que l’auteur français (établi à Lausanne depuis les années 60) a publié en même temps ces jours à Vevey, chez les éditeurs–imprimeurs-artisans-artistes du Cadratin.  Pendant ce temps le vagabond errait…

Pendant ce temps le vagabond errait…