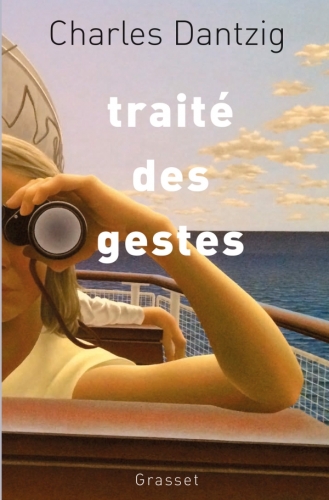

Le Traité des gestes de Charles Dantzig est d’un gai savoir allègre

Drôle d’oiseau bariolé de la littérature contemporaine dont la lecture du monde aussi érudite que fantaisiste rejaillit sous toutes les formes transgenres de l’essai et du poème ou du roman, l’auteur du mémorable Dictionnaire égoïste de la littérature française et de la non moins épatante Encyclopédie capricieuse du tout et du rien, excelle au grand écart entre savoir ouvert au monde et récit très personnel, dans ce Traité des gestes qui s’inscrit (entre autres) dans la lignée étincelante d’un Ramon Gomez de La Serna…

Chronique de JLK

Il va de soi que le langage des gestes ne se limite pas à la langue des signes des gentils malentendants pas plus qu’aux méchants doigts et autres bras d’honneur des crétin(e)s qui vous dépassent à toute heure sur les autoroutes de la muflerie, appelant autant de gestes réactifs appropriés ou non, etc.

Le premier geste de l’enfant est comme une signature perso, qui rappelle celui de notre ancêtre se hissant sur ses pattes antérieures pour apposer ses mains enduites de sang de bison au plafond de la grotte d’Altamira ou partout ailleurs - aujourd’hui entre tags et graffiti.

Je suis donc je bouge. Je tique donc je toque à l’attention d’autrui. Je me prends la tête pour me la jouer penseur de Rodin mais ça peut aussi signifier un gros chagrin ou une migraine à se damner - geste du revolver sur la tempe. Si Hannibal Lecter se retourne pour vous jeter un regard à la fin de l’épisode, vous savez que ce geste est une menace de plus.

Il y a les gestes polis de nos grands-pères soulevant leur chapeau, comme il y a le geste minable de celui qui fauche une fleur sur une tombe, les gestes élégants ou les gestes de la moquerie, les gestes pour-ne-rien-dire ou les gestes déchirants.

« Superficiels, écrit Charles Dantzig, les gestes sont plus importants que nous ne le pensons, nous qui les laissons sortir de nous et y rentrer comme des coucous, et sans leur accorder plus d’attention; un appui à nos paroles, des éclairs de nous, je ne sais quoi d’autres».

Des éclairs de nous ! Des reflets, des aveux involontaires ou conscients, des morceaux de nous qui sont comme des possibilités d’ILS, de VOUS tous et de tous mes MOI. Bref, comme rien de ce qui est humain n’échappe à la chanson de geste des gestes, il y a une anthropologie de la gestuelle, une poétique du beau geste ou de la moche attitude (gestes de la petite emmerdeuse ou du gros con), une typologie du geste cinématographique (le geste de Charlot qui balance son mégot dans le tuba du musicien voisin ou celui de Marilyn retenant l’envol de sa robe-corolle au-dessus de la bouche d’aération du métro, une doxologie (geste du Seigneur bénissant) ou une démonologie (geste du saigneur sévissant) de ce langage plus récemment intégré dans l’investigation psychologique ou policière des profileurs «mentalistes», etc.

Personnel et partial, donc parfois injuste…

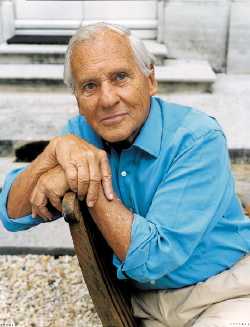

Charles Dantzig est une chanson de gestes à lui seul, qui emprunte à toutes les formes, classant d’ailleurs explicitement ses quelque trente livres parus en «formes de romans» et «formes de poèmes », «formes d’essais» et «formes de traductions», celles-ci (de Scott Fitzgerald, Joyce et surtout Wilde) indiquant plus précisément son penchant marqué pour la littérature anglo-saxonne.

Dans Les écrivains et leurs mondes, somme transitoire parue dans la collection Bouquins réunissant son Dictionnaire égoïste et d’autres textes aussi éclairants que péremptoires (et parfois discutables à mon goût) sur l’esthétique littéraire anti-naturaliste de l’auteur dont le plus salubre me semble La guerre du cliché, Charles Dantzig, posant crânement en couverture, le geste de se tenir la tête de sa main gauche, affichait plus souvent qu’à son tour ses positions personnelles d’écrivain gay de gauche, qui réapparaissent à tout moment dans ce Traité des gestes, souvent avec humeur, ce qui se comprend s’agissant de la minorité qu’il défend bec et griffes, et parfois aussi avec lourdeur, notamment quand il se veut le plus «spirituel».

Affirmer ainsi, que Dante est l’homme le plus dénué d’esprit de l’histoire de l’humanité, me semble relever de la même injustice, à vrai dire insignifiante, que lorsque notre censeur conchie Céline ou Dostoïevski, entre autres «gestes judiciaires» expéditifs. Mais on se rappelle qu’au chapitre des énormités célèbres un Nabokov réduisait à rien un Faulkner et que Céline, précisément, fit de Proust un enculeur de mouches sans intérêt.

Bref, on ne demande pas, au jardin zoologique, à la gazelle de comprendre la psychologie du rhinocéros, ni à celui-ci d’être sensible au chant du rossignol, et l’on passe donc allègrement sur ces agaceries pour achopper à la substance incessamment surprenante et tonique de cet inépuisable Traité des gestes.

Au bonheur des listes et formules

«Rien ne me paraissait plus beau, enfant, que de voir ma mère s’asseoir. Elle pliait ses belles jambes, descendait vers la galette de la chaise en gardant le torse droit puis, assise, rejetait ses jambes de côté».

Ainsi s’exprime le Charles doux et sensible, dont l’écriture toujours précise nous apprend qu’une chaise a une «galette», avant de durcir le ton sur la même page : « La grossièreté des hommes qui s’asseyent en écartant les jambes dans le métro est un des signes les plus révoltants de l’indifférence à autrui, c’est-à-dire du manque d’imagination».

Or, justement, l’un des grand atouts de Charles Dantzig est la saisissante imagination dont il fait preuve dans la ressaisie et la mise en rapport d’observations de toute espèce grappillées dans ses lectures ou ses vacations de Parisien, ses voyages (en Egypte, en Iran, en Inde, aux States, partout) ou ses souvenirs d’enfance ou de jeunesse, ses chagrins personnels ou ses exécrations socio-politiques, aussi à l’aise dans le commentaire des Techniques du corps du sociologue Marcel Mauss que pertinent dans son rapprochement du geste de Mick Jagger se déhanchant et d’une figure princière de la peinture baroque.

Amateur et praticien pléthorique de listes (il y en a plus de 700 pages dans son Encyclopédie capricieuse du tout et du rien, qui s’achève sur la Liste des listes à établir dont le première est une Liste des sentiments allègres), Charles Dantzig ne figure pas dans le florilège du genre établi par Shaun Usher sous le titre d’Au bonheur des listes, alors qu’il eût mérité d’y être intégré entre Roald Dahl et Charles Darwin, en compagnie de 125 auteurs listiers aussi variés et inattendus que Johnny Cash et Georges Perec, Benjamin Franklin (Dictionnaire du buveur), Martin Luther King (Suggestions aux usagers de bus non ségrégationnistes) ou Pablo Picasso et Sid Vicious, notamment.

Par ailleurs il est un écrivain, pas moins omnivore et fantaisiste que Dantzig, auquel celui-ci pourrait être apparié par son art étincelant de la formule, et c’est Ramón Gòmez de La Serna, génial auteur espagnol (1888-1963) pratiquant lui aussi le mélange des formes, dont les fameuses Greguerias, du genre fusées poétiques en deux trois lignes, sont du Dantzig dansant avant l’heure.

Dans l’inventaire des Gestes végétaux, celui-ci égrène : «Se tenir au garde-à-vous comme un cyprès», «S’étirer comme un hêtre», «Nager comme un cèdre du Liban », ou « Pencher le cou comme une tulipe», quand Gómez de La Serna remarque que «Le jardin bourre sa pipe de feuilles mortes», que «Ramasser un gant tombé c’est donner la main à la mort», ou que «Celui qui a applaudi avant la fin du morceau voudrait que la terre l’engloutisse».

Alors Charles Dantzig, à la rubrique Applaudir, de dauber sur ces spectateurs d’opéra (au festival d’Aix, en 2015, pour l’Elektra de Strauss) qui s’applaudissaient eux-mêmes d’applaudir un spectacle applaudi tous médias confondus («l’union sacrée se fait en France par le snobisme») quand lui-même n’y a vu qu’une mise en scène «faux chic austère» qui donnait «l’impression de sous-directeurs d’hypermarchés en congrès se réveillant d’une cuite parmi des veuves corses cherchant leurs verres de contact par terre »…

Si l’ensemble considérable des Greguerias de Gómez de la Serna (dont Valéry Larbaud a traduit une partie sous le titre de Criailleries) cristallise une vision du monde, l’on pourrait en dire autant de ce Traité des gestes

qui rappelle aussi les inventaires encyclopédiques de l’honnête homme des Lumières que fut un Buffon, avec un mélange de classicisme classieux et d’irrévérence souvent salubre.

Moraliste à la française mais d’aujourd’hui, donc volontiers en rupture de vertu dopée à la «moraline», Charle Dantzig écrit ceci à propos des Gestes communs qui me semble significatif, précisément, du sens commun constituant son socle éthique: «Si les gestes originaux sont les plus enchanteurs, les gestes communs sont les plus touchants. Ils signalent l’appartenance à la communauté des hommes. Si dandy que se croie le dandy, à un moment ou l’autre il tend la main pour en serrer une autre»…

Moraliste à la française mais d’aujourd’hui, donc volontiers en rupture de vertu dopée à la «moraline», Charle Dantzig écrit ceci à propos des Gestes communs qui me semble significatif, précisément, du sens commun constituant son socle éthique: «Si les gestes originaux sont les plus enchanteurs, les gestes communs sont les plus touchants. Ils signalent l’appartenance à la communauté des hommes. Si dandy que se croie le dandy, à un moment ou l’autre il tend la main pour en serrer une autre»…

Avec la grâce des papillons

Enfin, la plus belle part de ce traité dépasse, et de loin, une phénoménologie seulement sociale ou, de loin en loin, le juste combat polémique du gay contre ceux qui réduisent autrui à sa caricature (Gestes efféminés, etc.), pour atteindre une dimension plus profonde relevant de la poésie au sens le plus large.

«À l’instar de la parole mes gestes ne sont pas moi seul», lit-on ainsi dans le beau chapitre intitulé Papillons, papillons. « L’homme est une oeuvre d’art qui s’ignore. Cette œuvre se crée par les gestes plus librement que par la parole, aucun tyran n’ayant pensé à inventer une syntaxe des gestes pour nous faire nous mouvoir de la naissance à la mort comme dans un stade maoïste. Être hors de soi ne devrait pas vouloir dire être en colère. Papillons, papillons, sortez de moi, allez vers mes frères, sculpture légère, erronée, vivante »

Et ceci comme bel envoi final : «Dans le jardinage à la française de la vie par le Temps, les gestes font des crocs-en-jambe, des pieds de nez, tirent la langue. Venez, enfants moqueurs ! Les gestes contredisent le Temps !»

Charles Dantzig, Traité des gestes. Grasset, 407p.

Shaun Usher. Au bonheur des listes, Editions du sous-sol, 317p.

Ramón Gómez de La Serna. Greguerìas. Editions Cent Pages, 1992.

(Dessin original de Matthias Rihs pour la chronique de JLK parue sur le média indocile Bon Pour La Tête.