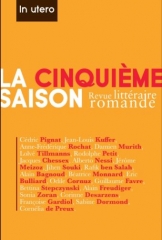

Un siècle et des poussières après la fondation des Cahiers vaudois par Ramuz et ses amis (les frères Cingria, Ansermet, Auberjonois et quelques autres), une nouvelle revue littéraire romande, à l’enseigne de La Cinquième saison, va tâcher de pallier le faible intérêt des médias actuels focalisés sur les grands tirages et quelques noms «porteurs » ou « vendeurs ». Or le même élan vif porte la très délectable évocation du mythique éditeur Henry-Louis Mermod, dans les Rondes de nuit du jeune Amaury Nauroy, fervente et piquante découverte d’un pays qui rechigne trop souvent (Ramuz dixit) à reconnaître les siens.

Un jugement actuel des plus accablants, relancé récemment par le plus fort en gueule de nos jeunes écrivains, alias Quentin Mouron, voudrait que la littérature romande, ou plus précisément le milieu littéraire romand, ne fût qu’une sorte de lugubre paroisse à dominante moralisante, « freinant à la montée » et cultivant la délectation morose propre au pape calviniste de l’introspection que fut Amiel en son monumental Journal intime, avec la crainte jalouse de voir jamais une qualité particulière dépasser la moyenne.

Surtout pas de vagues, mes sœurs et frères! D’ailleurs, avant Mouron, Etienne Barilier y était allé d’un premier pamphlet au titre combien explicite de Soyons médiocres, paru à L’Âge d’Homme en 1989, année de naissance de l’insolent Quentin, lequel vise aujourd’hui les paroissiens lettreux que le fracassant succès plus que local de Marc Voltenauer insupporte, après que la gloire quasi mondiale d’un Joël Dicker les eut révulsés une première fois.

D’un côté donc, la rage présumée de l’éternelle vieille fille qui sommeille en chaque littérateur dont la dernière plaquette poétique s’est vendue à moins de 1000 ou moins de 100 exemplaires, alors que, malgré leur Qualité Littéraire non certifiée par le Centre de Recherches sur la Littérature Romande, Le Dragon du Muveran a dépassé les 20.000 exemplaires et La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert franchi le cap des deux millions…

Et de l’autre, notre lascar fustigeant le «milieu littéraire romand» et prenant la défense, non sans un brin de démagogie, de l’Auteur-qui-gagne et du Lecteur-qui-prend-son pied.

Mais quoi de pertinent dans cette impertinence ? Ceci sans doute en premier constat: qu’un livre dont personne ne parle n’est pas automatiquement bon, pas plus qu’un succès de librairie n’est forcément mauvais. Et cela aussi qui peut justifier l’impatience d’un jeune loup dont les premières écoles se firent dans une cabane au Canada: la cuistrerie de ceux-là qui invoquent gravement la Qualité Littéraire pour jeter le discrédit sur la prose peu léchée des storytellers à la Dicker & Voltenauer.

De piques en nuances

Le risque cependant, à plaider ainsi pour le succès en faisant comme si la quantité excluait le débat sur la qualité, est d’ajouter à la confusion de l’époque.

Or, sans dégommer le commerce et l’industrie, non plus que l’aspiration plus ou moins avouée de tout écrivain à la gloire cantonale ou mondiale, force est de reconnaître qu’aujourd’hui la quête du succès immédiat constitue un miroir aux alouettes abusant à la fois le public, les médias et les auteurs. Une production démentielle, la disparition de toute une société cultivée qui accueillait et accompagnait naguère les livres de qualité, également accueillis et accompagnés par des critiques avisés, la démission des médias en matière d’information littéraire de qualité, le nivellement des goûts et la fuite en avant exacerbée par les modes et les mots d’ordre publicitaires, la massification et l’affolement décervelé des réseaux sociaux aboutissent à cette confusion générale où la préservation d’un jugement critique équilibré devient de plus en plus délicate.

Quentin Mouron, fils d’artiste, et Etienne Barilier fils de pasteur, ont réagi en pamphlétaires, et le genre exclut les nuances, comme le pachydermique Dürrenmatt (fils de pasteur lui aussi) le prouva avant eux comme on va le voir. Mais je me rappelle à l’instant la recommandation de ma maîtresse de piano, vieille fille sévère mais bonne à chignon strict, après qu’à huit ans j’avais déchiffré un morceau de la Méthode Rose : «Et maintenant, enfant, nous allons mettre les nuances !»…

L’âme romande en déshérence

«La littérature romande ? Mais c’est la rose bleue !», s’exclamait Friedrich Dürrenmatt quand on l’interrogeait à ce propos, visant le mélange de spiritualisme diaphane et certaine préciosité de vieille fille du Grand Poète célébré par les Welches (on est censé penser à un Gustave Roud ou à un Philippe Jaccottet, même si le tonitruant Bernois n’avait probablement lu ni l’un l’autre) mêlant culte de la nature, déisme délicat et prose sublime.

Cliché pour cliché, le fluvial Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel, qui fascinait Léon Tolstoï et que l’éditeur serbe Vladimir Dimitrijevic a publié dans son intégralité en douze volumes de 1000 pages, a pu être taxé de « noix creuse » et devenir le symbole d’un certain nombrilisme romand, et la réception critique d’un Ramuz, en France, ne réserve pas moins de formules expéditives, voire débiles, l’assimilant à peu près à un auteur régional, sinon rural, plus ou moins traduit de l’allemand…

Les coups de gueule sont souvent nécessaires, voire libérateurs, et je ne cesse de me rappeler la révolte de mes vingt ans lorsque, à la séance d’accueil des nouveaux étudiants en lettres de la faculté lausannoise, le doyen de l’époque à mine de croque-mort nous avertit que si, d’aventure, nous étions là par amour de la littérature, nous aurions bientôt à déchanter vu qu’en ces lieux les Textes ne seraient approché que de manière scientifique. Sacré mômier!

Mais Monsieur Gilbert Guisan se réduisait-il à un rabat-joie? Bien sûr que non ! Et Madame Doris Jakubec qui lui a succédé n’est-elle qu’un bas-bleu? Nullement. Et le milieu littéraire romand brocardé par Quentin Mouron (encore lui !) dans La combustion humaine est-il aussi nul que ça? Pas plus que le protestantisme n’est qu’une chape, ou que le calvinisme ne se résume à un puritanisme punitif pas cool !

De la place pour tous…

Le langage de l’époque est binaire, et débilitant par exclusion, alors que la littérature est inclusive et ramasse tout. Ramuz l’écrivait dans son plus beau roman. «Laissez venir l’immensité des choses». Et Charles-Albert Cingria de nuancer à sa façon: «Ça a beau être immense, comme on dit:on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue».

Le langage de l’époque est binaire, et débilitant par exclusion, alors que la littérature est inclusive et ramasse tout. Ramuz l’écrivait dans son plus beau roman. «Laissez venir l’immensité des choses». Et Charles-Albert Cingria de nuancer à sa façon: «Ça a beau être immense, comme on dit:on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue».

Ce qui suggère qu’il y a place, dans la littérature romande «et environs», pour la bourlingueur Cendrars autant que pour Maurice Chappaz le chantre du «Valais de bois», pour dame Anne Perrier la poétesse hypersensitive autant que pour l’intempestif Maître Jacques, pour Nicolas Bouvier nomadisant au Japon autant que pour Philippe Jaccottet dans sa lumière de Grignan, et toute la jeune bande récente dans la foulée, même si l’âme romande s’est mondialisée et que l’identité de la vieille fille se métisse avec le Roumain Popescu et le Camerounais Max Lobe, les uns «échangeant» sur Facebook et les autres tâtant de l’avenir radieux entre véganisme et permaculture.

Tout ça pour dire que la vieille fille présumée, réputée sortir de la 5e promenade du Rêveur solitaire de Rousseau, jadis chaperonnée par le couple du Pasteur et du Professeur, n’a pas encore dit son dernier mot pour autant qu’on lui prête une oreille attentive et même peut-être amicale.

Amaury a loupé la dernière Rave Party…

C’est ce petit miracle que concrétise Rondes de nuit, le premier livre d’un trentenaire français (né à Vernon en 1982) au nom joliment vieille France d’Amaury Nauroy qui, à vingt-trois ans, au Palais de Rumine, à l’occasion d’une «soupe chic» littéraire en l’honneur de Philippe Jaccottet, dont il était déjà fervent lecteur, entendit pour la première fois le nom d’Henry-Louis Mermod, éditeur prestigieux quoique souvent oublié de nos jours, dont la vie d’industriel richissime (grand manitou de l’alumine) et de mécène relève du roman.

Des années durant, le jeune fou de lecture, au lieu de hanter les mousses-parties des gens de son âge, n’a cessé de se documenter sur Henry-Louis Mermod, et donc sur Ramuz dont il fut le fidèle éditeur en Suisse romande, mais aussi sur Gustave Roud et plus tard sur Philippe Jaccottet ou Jacques Chessex, autant que sur notre pays lémanique et sa culture propre souvent inaperçue des Français.

Plus encore qu’une enquête et un portrait de groupe et d’époque, aussi intéressant que séduisant par la bigarrure de sa matière et l’humour avec lequel il rapporte maintes anecdotes, Rondes de nuit est l’acte de naissance d’un écrivain infiniment poreux, aussi respectueux que gentiment narquois quand il le faut, ni bégueule ni facilement médisant, dont l’écriture tantôt fruitée et tantôt méditative fait merveille.

La vieille fille fait des petits…

Ce qu’il y a de beau dans le livre d’Amaury Nauroy, c’est l’espèce d’affection filiale courant entre l’auteur et ses personnages disparus ou vivants, qu’il s’agisse de Mermod ou de Jaccottet, de la petite-fille de l’éditeur ou de son fils flambeur à dégaine de raté à la Simenon, en passant par le peintre Jean-Claude Hesselbarth (voisin des Jaccottet à Grignan) et jusqu’au fils du poète, Antoine Jaccottet, devenu éditeur à son tour à l’enseigne du Bruit du temps avec autant d’extrême soin dans la réalisation de ses livres que Mermod.

Ce qu’il y a de beau dans le livre d’Amaury Nauroy, c’est l’espèce d’affection filiale courant entre l’auteur et ses personnages disparus ou vivants, qu’il s’agisse de Mermod ou de Jaccottet, de la petite-fille de l’éditeur ou de son fils flambeur à dégaine de raté à la Simenon, en passant par le peintre Jean-Claude Hesselbarth (voisin des Jaccottet à Grignan) et jusqu’au fils du poète, Antoine Jaccottet, devenu éditeur à son tour à l’enseigne du Bruit du temps avec autant d’extrême soin dans la réalisation de ses livres que Mermod.

Ces liens de filiation pourraient faire clan ou chapelle, et pourtant non : la ferveur joyeuse de l’auteur le préserve de ce travers, et le courant passe, la transmission se fait en beauté.

Transmettre pourrait être alors, aussi, la vocation de la nouvelle revue littéraire romande dont la première livraison vient de paraître, à l’enseigne de La Cinquième saison.

La littérature romande se réduit-elle à des bonnets de nuit et de chafouines chaisières, cher Quentin Mouron ? Et suffit-il de jouer un Voltenauer-qui-gagne contre le « milieu littéraire » perdu d’aigreur jalouse ? La réponse est à nuancer, en l’occurrence, à la découverte de tel inédit de Jacques Chessex consacré à l’humour de Charlie Chaplin, de tel récit de voyage en Grèce de Corinne Desarzens (qui vient de publier par ailleurs le peu calviniste Couilles de velours aux éditions dautrepart…), ou de telle variation de la jeune Lolvé Tillmans sur le thème In Utero, traitant de procréation par voie numérique ( !) entre autres morceaux inédits, lectures, critiques et tutti quanti.

Amaury Nauroy. Rondes de nuit. Le Bruit du temps, 282p.

La Cinquième saison. Revue littéraire romande. Numéro 1, 157p.

Dessin original: Matthias Rihs.

Le dernier mot est alors, également, une façon de roman d'amour (amour des gens, au sens élargi, autant que de la littérature) où les relations entre hommes et femmes, mais aussi entre un vieux paon et un jeune coq, sans oublier leurs terribles mères et pères respectifs, sont ressaisies avec une fluidité narrative touchant parfois au théâtre par le truchement de superbes dialogues.

Le dernier mot est alors, également, une façon de roman d'amour (amour des gens, au sens élargi, autant que de la littérature) où les relations entre hommes et femmes, mais aussi entre un vieux paon et un jeune coq, sans oublier leurs terribles mères et pères respectifs, sont ressaisies avec une fluidité narrative touchant parfois au théâtre par le truchement de superbes dialogues.

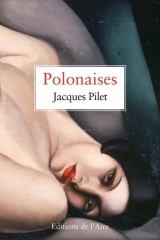

Jacques Pilet. Polonaises. Editions de L’Aire, 256p. 2016.

Jacques Pilet. Polonaises. Editions de L’Aire, 256p. 2016.

À propos du premier long métrage du jeune réalisateur hongrois Laszlo Nemes, Le fils de Saul.

À propos du premier long métrage du jeune réalisateur hongrois Laszlo Nemes, Le fils de Saul.

Au moment où il commence son récit, Max Aue, le narrateur et protagoniste des Bienveillantes, est un homme fini qui a contribué à empiler les hommes et à en faire n’importe quoi. Celui qui nous interpelle d’emblée en tant que « frères humains », affirme qu’il a vu « plus de souffrance que la plupart » et qu’il est une « usine à souvenirs », mais ce n’est pas pour témoigner ou pour se disculper qu’il se met à parler à un interlocuteur imaginaire. C’est plutôt pour passer le temps, pour mettre un peu d’ordre dans le chaos de ses pensées que cet ancien SS de haut vol, médaillé à Stalingrad et chargé à Auschwitz d’enquêter sur la rentabilité des détenus aptes au travail, miraculeusement réchappé des bombardements de Berlin en 1945, revenu en France sous l’uniforme d’un déporté du STO (assassiné par son meilleur ami qu’il a dû liquider lui-même pour sauver sa peau) et désormais directeur d’une fabrique de dentelles en Alsace, entreprend de raconter sa monstrueuse saga, qu’il banalise aussitôt en affirmant que ce qu’il a fait, tout homme ordinaire l’aurait fait. Et de se replier, jouant le nihiliste glacial (on verra quels abîmes cela cache), derrière la parole attribuée à Sophocle et reprise par Schopenhauer : « Ce que tu dois préférer à tout, c’est de ne pas être né ».

Au moment où il commence son récit, Max Aue, le narrateur et protagoniste des Bienveillantes, est un homme fini qui a contribué à empiler les hommes et à en faire n’importe quoi. Celui qui nous interpelle d’emblée en tant que « frères humains », affirme qu’il a vu « plus de souffrance que la plupart » et qu’il est une « usine à souvenirs », mais ce n’est pas pour témoigner ou pour se disculper qu’il se met à parler à un interlocuteur imaginaire. C’est plutôt pour passer le temps, pour mettre un peu d’ordre dans le chaos de ses pensées que cet ancien SS de haut vol, médaillé à Stalingrad et chargé à Auschwitz d’enquêter sur la rentabilité des détenus aptes au travail, miraculeusement réchappé des bombardements de Berlin en 1945, revenu en France sous l’uniforme d’un déporté du STO (assassiné par son meilleur ami qu’il a dû liquider lui-même pour sauver sa peau) et désormais directeur d’une fabrique de dentelles en Alsace, entreprend de raconter sa monstrueuse saga, qu’il banalise aussitôt en affirmant que ce qu’il a fait, tout homme ordinaire l’aurait fait. Et de se replier, jouant le nihiliste glacial (on verra quels abîmes cela cache), derrière la parole attribuée à Sophocle et reprise par Schopenhauer : « Ce que tu dois préférer à tout, c’est de ne pas être né ». D’aucuns ont reproché à Jonathan Littell le choix de ce narrateur, dont la complexion personnelle risque de « distraire » le lecteur du grand récit des Bienveillantes consacré à l’entreprise de destruction et d’extermination des nazis. Quoi de commun entre le matricide de Max Aue et l’extermination des Juifs d’Europe ? A cette question centrale, Georges Nivat a commencé de répondre dans l’article magistral qu’il a consacré aux Bienveillantes (cf. Le Temps du 11.11.2006), en affirmant que «Littell nous dérange monstrueusement parce qu'il a retourné l'histoire de la violence du XXe siècle comme on retourne un lapin écorché, et qu'il a jumelé sa réponse au viol de l'humain par les totalitarismes à une autre réponse, déjà donnée par Freud quand il évoque la levée des censures du surmoi, et cette réponse est le sadisme psychique, la récession sexuelle, l'inceste, auquel déjà deux grands romans avaient attribué le secret du devenir: L'Homme sans qualités de Musil, et Ada de Nabokov. Mais ici inceste et holocauste se nourrissent l'un l’autre ». Et d’ajouter : «Le lapin retourné et écorché, c'est nous, c'est notre rempart rompu contre l'éboulis de tout ce qui constituait l'humain dans la civilisation européenne, c'est notre classement au rayon du crime imprescriptible (et donc oubliable) de la fabrique d'inhumain, de la monstruosité du camp, le docteur Mengele, les bourreaux de la Kolyma d'Evguénia Guinzbourg ».

D’aucuns ont reproché à Jonathan Littell le choix de ce narrateur, dont la complexion personnelle risque de « distraire » le lecteur du grand récit des Bienveillantes consacré à l’entreprise de destruction et d’extermination des nazis. Quoi de commun entre le matricide de Max Aue et l’extermination des Juifs d’Europe ? A cette question centrale, Georges Nivat a commencé de répondre dans l’article magistral qu’il a consacré aux Bienveillantes (cf. Le Temps du 11.11.2006), en affirmant que «Littell nous dérange monstrueusement parce qu'il a retourné l'histoire de la violence du XXe siècle comme on retourne un lapin écorché, et qu'il a jumelé sa réponse au viol de l'humain par les totalitarismes à une autre réponse, déjà donnée par Freud quand il évoque la levée des censures du surmoi, et cette réponse est le sadisme psychique, la récession sexuelle, l'inceste, auquel déjà deux grands romans avaient attribué le secret du devenir: L'Homme sans qualités de Musil, et Ada de Nabokov. Mais ici inceste et holocauste se nourrissent l'un l’autre ». Et d’ajouter : «Le lapin retourné et écorché, c'est nous, c'est notre rempart rompu contre l'éboulis de tout ce qui constituait l'humain dans la civilisation européenne, c'est notre classement au rayon du crime imprescriptible (et donc oubliable) de la fabrique d'inhumain, de la monstruosité du camp, le docteur Mengele, les bourreaux de la Kolyma d'Evguénia Guinzbourg ». La lecture des Bienveillantes est une épreuve difficile et décisive, pour moi centrale, réductible à aucune autre lecture contemporaine. On a comparé ce roman à Vie est destin de Vassili Grossman, et sans doute y a-t-il maints rapprochements à faire entre ces deux livres, mais Jonathan Littell, d’une monumentale masse documentaire, a tiré tout autre chose qu’un roman historique « de plus », un témoignage de plus sur la Shoah : au vrai, le cauchemar des Bienveillantes se poursuit tous les jours sous nos yeux dans le monde de l’homme fini qu’on empile et dont on fait n’importe quoi.

La lecture des Bienveillantes est une épreuve difficile et décisive, pour moi centrale, réductible à aucune autre lecture contemporaine. On a comparé ce roman à Vie est destin de Vassili Grossman, et sans doute y a-t-il maints rapprochements à faire entre ces deux livres, mais Jonathan Littell, d’une monumentale masse documentaire, a tiré tout autre chose qu’un roman historique « de plus », un témoignage de plus sur la Shoah : au vrai, le cauchemar des Bienveillantes se poursuit tous les jours sous nos yeux dans le monde de l’homme fini qu’on empile et dont on fait n’importe quoi.