Regard amont sur

45 livres parus au tournant des années 2009 et 2010.

Michael Connelly. L'épouvantail. Traduit de l'anglais par Robert Pépin. Seuil policiers, 491p.

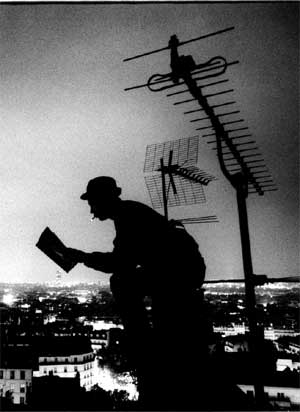

Un vertige glacé saisit le lecteur de L'épouvantail en pénétrant, dans le sillage d'un hacker démoniaque, au coeur des fichiers personnels d'un journal et des rédacteurs de ce journal, pour assister ensuite à la traque physique des personnages espionnés, et à l'élimination d'un d'eux. Que l'usage de l'Internet puisse avoir quelque chose de diabolique, nul n'en doute, mais encore s'agit-il d'en illustrer une modulation crédible sans tomber dans le gadget technologique ou la paranoïa naïve. Or, c'est le cas du dernier thriller de Michael Connelly, toujours aussi rigoureux dans sa documentation et qui installe,en l'occurrence, un psychopathe de haute compétence au coeur d'une "ferme" informatique, serial killer en blouse blanche. Une douzaine d'années après Le poète de fameuse mémoire, nous retrouvons le journaliste Jack McAvoy et sa complice Rachel Walling réintégrée dans le FBI. Le duo, reconstitué après des coups encaissés de part et d'autre, fonctionne toujours aussi bien, et le roman nous vaut un bel aperçu du climat des rédactions actuelles en voie de RDP (réduction du personnel), sur fond de passage progressif de l'écrit au numérique. Après Le vertict du plomb, et malgré les redites et autres stéréotypes, Michael Connelly reste un des maîtres actuels du genre.

Whitney Terrell. Le Chasseur solitaire. Traduit de l’anglais par Jean-Paul Gratias. Rivages/Thriller, 380p.

On pourrait discuter l’appellation « thriller » sous laquelle paraît le premier roman de Whitney Terrell, qui tient plus de la vaste chronique faulknérienne, détaillée à l’extrême et néanmoins portée par un souffle profond, avec une poésie constante, que du roman criminel. C’est pourtant un meurtre qui en leste la part d’ombre. La fille du juge Sayers, Clarissa, est en effet retrouvée dans le fleuve Missouri dès les premières pages, par le pêcheur Stan Granger, qui la connaissait autant que le jeune Noir Booker Short sur lequel le juge fait aussitôt porter les soupçons. Sorti de prison et protégé par le vieil et riche Mercury Chapman, Booker constitue le suspect idéal puisqu’il a entretenu une liaison avec Clarissa, mal vu à Kansas City où les vieux réflexes racistes marquent toujours les relations entre les deux communautés. Or le premier intérêt du roman tient à l’approche de celles-ci, à commencer par les notables blancs qui se retrouvent sur les rives du Missouri pour se livrer à leur passion de la chasse. Si Blancs et Noirs ont vécu la guerre sous le même uniforme et partagent des souvenirs fraternels, le retour à la vie normale n’a pas effacé les conflits et les ressentiments anciens, que le récit s’affaire à rappeler et démêler. Voyage aux sources de l’Amérique profonde, le roman déploie une frise de personnages intéressants et complexes, à commencer par le très attachant Booker Short, avec lequel le juge Syers, tourmenté sous ses grands airs, et vivant sa perversité avec le cynisme du faux vertueux, contraste fortement. Bref, c’est un tout bon livre que Le chasseur solitaire.

On pourrait discuter l’appellation « thriller » sous laquelle paraît le premier roman de Whitney Terrell, qui tient plus de la vaste chronique faulknérienne, détaillée à l’extrême et néanmoins portée par un souffle profond, avec une poésie constante, que du roman criminel. C’est pourtant un meurtre qui en leste la part d’ombre. La fille du juge Sayers, Clarissa, est en effet retrouvée dans le fleuve Missouri dès les premières pages, par le pêcheur Stan Granger, qui la connaissait autant que le jeune Noir Booker Short sur lequel le juge fait aussitôt porter les soupçons. Sorti de prison et protégé par le vieil et riche Mercury Chapman, Booker constitue le suspect idéal puisqu’il a entretenu une liaison avec Clarissa, mal vu à Kansas City où les vieux réflexes racistes marquent toujours les relations entre les deux communautés. Or le premier intérêt du roman tient à l’approche de celles-ci, à commencer par les notables blancs qui se retrouvent sur les rives du Missouri pour se livrer à leur passion de la chasse. Si Blancs et Noirs ont vécu la guerre sous le même uniforme et partagent des souvenirs fraternels, le retour à la vie normale n’a pas effacé les conflits et les ressentiments anciens, que le récit s’affaire à rappeler et démêler. Voyage aux sources de l’Amérique profonde, le roman déploie une frise de personnages intéressants et complexes, à commencer par le très attachant Booker Short, avec lequel le juge Syers, tourmenté sous ses grands airs, et vivant sa perversité avec le cynisme du faux vertueux, contraste fortement. Bref, c’est un tout bon livre que Le chasseur solitaire.

Didier van Cauwelaert, Les témoins de la mariée. Albin Michel, 248p.

C'est pétillant, vif et frais, rafraîchissant de bout en bout, on pourrait donc en conclure: Champagne, et bientôt éventé, mais il y a autre chose dans ce nouveau roman du brillant épigone des hussards ou de Marcel Aymé, qui tient à un beau sentiment d'amitié exercée à titre posthume. Après être tombé follement amoureux d'une jeune Chinoise, alors qu'il ne fait d'ordinaire que passer d'une conquête à l'autre, le bel et riche Marc, photographe de renom mondial, annonce son mariage à ses amis proches et se crashe le lendemain contre un arbre alors même que sa promise arrive de Shangaï. Catastrophés et plus encore, lesdits amis vont accueillir la mariée, du genre tueuse en apparence et qui va nouer avec chacun d'eux (chacun étant narrateur à tour de rôle) des relations à tout coup révélatrices. On n'en dira pas plus, sinon que ce roman mené à la cravache nous vaut une délectable satire des milieux à la coule où tout roule (y compris les moteurs de luxe bios carburant aux déchets végétaux), des variations assez corsées sur les rapports entre la France et le Chine, et une brochette de portraits enlevés avec maestria. Bref, dans la tradition de la "ligne claire" des conteurs moralistes, cette comédie épatante, juste frangée de mélancolie par un élément que le lecteur découvrira en cours de route, vaut les quelques heures de lecture durant lesquelles on ne cesse de sourire.

C'est pétillant, vif et frais, rafraîchissant de bout en bout, on pourrait donc en conclure: Champagne, et bientôt éventé, mais il y a autre chose dans ce nouveau roman du brillant épigone des hussards ou de Marcel Aymé, qui tient à un beau sentiment d'amitié exercée à titre posthume. Après être tombé follement amoureux d'une jeune Chinoise, alors qu'il ne fait d'ordinaire que passer d'une conquête à l'autre, le bel et riche Marc, photographe de renom mondial, annonce son mariage à ses amis proches et se crashe le lendemain contre un arbre alors même que sa promise arrive de Shangaï. Catastrophés et plus encore, lesdits amis vont accueillir la mariée, du genre tueuse en apparence et qui va nouer avec chacun d'eux (chacun étant narrateur à tour de rôle) des relations à tout coup révélatrices. On n'en dira pas plus, sinon que ce roman mené à la cravache nous vaut une délectable satire des milieux à la coule où tout roule (y compris les moteurs de luxe bios carburant aux déchets végétaux), des variations assez corsées sur les rapports entre la France et le Chine, et une brochette de portraits enlevés avec maestria. Bref, dans la tradition de la "ligne claire" des conteurs moralistes, cette comédie épatante, juste frangée de mélancolie par un élément que le lecteur découvrira en cours de route, vaut les quelques heures de lecture durant lesquelles on ne cesse de sourire.

Thomas Bernhard. Mes Prix littéraires. Gallimard, coll. Du Monde entiuer, 162p.

Thomas Bernhard. Mes Prix littéraires. Gallimard, coll. Du Monde entiuer, 162p.

En 1967, Thomas Bernhard reçut le Prix d'Etat autrichien de littérature, à la réception duquel il provoqua un épouvantable scandale. Il faut préciser alors que ce n'était que le "Petit Prix d'Etat" qui lui était attribué, réservé en principe à un débutant, alors qu'il méritait de toute évidence le "Grand Prix d'Etat", mais l'esclandre ne vint pas tant de là. Il ne vint pas non plus d'une réaction de l'écrivain aux imbécillités proférées à son propos par le ministre de la culture sévissant alors, du nom de Piffl-Percevic, non: l'esclandre découla des simples propos tenus par TB en réponse au ministre, tenant sur trois pages de ce livre (pp.142-144) et concluant à la nullité de l'Etat, à la nullité de l'Autriche et des Autrichiens, et conséquemment à la nullité de tout: "Les époques sont insanes, le démoniaque en nous est un éternel cachot patriotique, au fond duquel la bêtise et la brutalité sont devenues les éléments de notre détresse quaotidienne". Or, évoquant les circonstances de la remise de ce prix, qui se solda par les vociférations du ministre et sa fuite des lieux, suivi de toute la smala officielle, Thomas Bernhard fait l'innocent, comme si ses paroles pouvaient ne pas scandaliser. Or elles scandalisèrent, constituant en somme un hommage à l'imprécateur, qui raconte ici d'autres cérémonies parfois aussi hilarantes, les prix n'ayant pas épargné l'écrivain autrichien le plus adulé et le plus conspué. Ainsi, le lendemain de son esclandre, le Wiener Montag parlait-il de lui comme d'une "punaise qu'il fallait exterminer"...

Didier Daeninckx, Galadio. Gallimard, 139p.

Didier Daeninckx, Galadio. Gallimard, 139p.

Un(e) enseignant(e) en histoire contemporaine pourrait trouver, dans ce roman très bien documenté et filé au présent de l'indicatif, un excellent support à l'approche d'un affreux "détail" de l'Histoire, comme disait l'autre, lié à la liquidation, en Allemagne hitlérienne, des éléments racialement impurs et autres sous-hommes. Ulrich, dont le prénom secret hérité de son père africain est Galadio, est le fruit des amours d'un soldat français noir et d'une Allemande, qui se sont rencontrés pendant l'occupation des troupes chargées de l'application du traité de Versailles, en 1922 très exactement. Brillant sujet, Ulrich sent sur sa peau les effets de la purification raciale, dès que le gardien de but de son club de foot rejoint les S.A. de la région de Duisbourg où les attaques contres les juifs et les basanés de son espèce commencent à se multiplier. Après avoir échappé de justesse à la stérilisation imposée à ses semblables, Galadio est engagé (de force) dans les rangs des figurants des films tournés à Babelsberg, le Hollywood boche, notamment pour un Kongo Express dont le scénariste n'est autre qu'Ernst von Salomon... Puis, la guerre arrivant, le jeune homme va se retrouver en Afrique sur un autre tournage, au terme duquel il s'échappera pour se mettre en quête de son père. Tout cela, fort bien raconté, quoique de façon toute linéaire et un peu désincarnée, mérite cependant la plus vive attention, autant que le triste sort des harkis...

Emmanuelle Bayamack-Tam, La Princesse de. P.O.L., 268.

Pour son septième roman, après Le triomphe et Une fille du feu, Emmanuelle Bayamack-Tam traite une matière délicate avec une...délicatesse, précisément, qui lui permet d'échapper à tous les nouveaux poncifs liés à la sacro-sainte "différence". Si ce n'était que ça ! Si Daniel, garçon-fille adulant sa mère qui ne se doute pas quelle fille-garçon elle a mise au monde, n'était que différent ! Bien pire: il est comme tout un chacun: assoiffé de tendresse et de reconnaissance, qui ne lui viennent ni par papa, rêvant d'un mec qui assure, ni de maman mais d'abord d'un pseudo papa-maman tenancier de boîte transformiste où, dès ses quinze ans, le jeunot se réfugie avant de se la jouer Bambi ou Marylin. Il y a de la famille Deschiens dans ce roman où l'on souffre en écoutant Julio Iglesias ou Dalida, d'une écriture tendrement brutale, captant admirablement toutes les nuances de sentiments cristallins en milieu glauque. Les portraits du taulard beauf, dont le narateur s'entiche, de la petite camée et de la "princesse polack", entre autres, sont d'une acuité rare, et le roman dégage une émotion rare en dépit de son apparente trivialité.

Michèle Lesbre, Nina par hasard. Sabine Weispieser, 189p.

Michèle Lesbre, Nina par hasard. Sabine Weispieser, 189p.

Mélange de réalisme social et de poésie, d'observation au scalpel et de modulations sensibles en finesse, ce roman réédité (la première publication, au Seuil, date de 2001) prend une nouvelle dimension après la lecture d'autre souvrages de la romancière, dont Le canapé rouge, et notamment par ce qu'on pourrait dire un horizon tchéhovien déjà nettement perceptible. L'exergue de Gaston Chaissac ("Et l'âme ébruita le silence") situe bien l'aire physique et mentale du roman, entre usines et bistrots, salon de coiffure et intérieurs de gens d'en bas, si l'on ose dire, avec un accent porté sur les solidarités féminines. Tant les liens entre la mère (dont les amants défilent et se défilent) et la fille, que ceux qui unissent les ouvrières de l'usine ou les employées du salon de coiffure, sont finement tissés, alors que les relations avec les hommes oscillent entre machisme et complicités de corps ou de coeur - tout cela sonnant juste, dur et doux à la fois.

Christian Kracht, Je serai alors au soleil et à l’ombre. Traduit de l’allemand par Gisèle Lanois. Jacqueline Chambon, 142p.

Christian Kracht, Je serai alors au soleil et à l’ombre. Traduit de l’allemand par Gisèle Lanois. Jacqueline Chambon, 142p.

On se régale à la lecture de l’uchronie de Christian Kracht, qui nous transporte, aujourd’hui même, dans une Suisse ravagée par cent ans de guerres entre la République soviéique de Suisse (fondée par Lénine en 1917) et les puissances fascistes allemandes et anglaises, entre autres belligérants mondiaux. L’Afrique est devenue l’arrière-pays de Neu-Bern, où la fondue se fait à la banane, et le narrateur, commissaire politique originaire du Mozambique est un bon Helvète de la nouvelle tradition, qui impressionne la divisionnaire Favre, lectrice du Y-king. Malgré les vues « humanistes » des Soviets suisses, la guerre va reprendre avec un nouveau bombardement boche du Réduit national, formidable forteresse à la Piranèse. Le protagoniste fuit alors plein sud, vers le Tessin suave et son Afrique natale. Pleine de malice et de trouvailles, cette fable, psychédélique sur les bords (on y croise le peintre Roerich), vaut plus par sa verve narrative que par ses vues historico-politiques, mais une sorte de rêverie mélancolique s’en dégage, imprégnée de poésie drôle-acide.

Un roman russe et drôle de Catherine Lovey. Ed. Zoé. 224p.

Un roman russe et drôle de Catherine Lovey. Ed. Zoé. 224p.

Le troisième roman de l’atypique Catherine Lovey, passée par la criminologie avant de s’aventurer en littérature, ne ressemble à rien. Après L’homme interdit (Prix Schiller, en 2005) et Cinq vivants pour un seul mort, (2008), Un roman russe et drôle brasse plus large et plus profond, avec une liberté totale, une poésie plus ample et un sentiment puissant de ce qui est arrivé à notre drôle de monde depuis la chute du communisme et des Twin Towers. Son titre annonce certes une couleur, mais le comique d’ Un roman russe et drôle, à l’image de notre monde mondialement éclaté et en perte de repères, est aussi frotté de mélancolie. Le lecteur ne sait pas trop où il va mais il y va gaîment, dans la foulée d’une Valentine attachante, double de l’auteure, qui revient dans la Russie de ses passions de jeunesse pour approcher le plus improbable des héros de romans (russes et drôles) en la personne de Mikhaïl Khodorovksi, le fameux roi du pétrole bouclé en Sibérie et ne s’en évadant point. Pourquoi lui ? Pourquoi cette fugue au bout du monde et jusqu’au nord du Nord ?

Discours parfait, de Philippe Sollers Gallimard, 918p.

Discours parfait, de Philippe Sollers Gallimard, 918p.

Dis-moi ce que te dit ce que tu lis et je te dirai qui tu es, pourrait dire le lecteur de Discours parfait en parodiant la posture d’apprenti de Sollers au jardin de la littérature. Après les 100 premières pages de Fleurs, traité d’érotisme floral traversant « l’océan des fleurs » à partir des images de Gérard van Spaendonck et de toutes leurs interprétations poétiques (de Dante à Proust, ou des Chinois à Van Gogh), le parcours de l’écrivain creuse l’éternelle question du sens et du mystère de la création par les chemins de la Gnose, via les écrits retrouvés de Qumran, de la Bible et de Shakespeare, de Simone Weil et de ce qu'il appelle la mutation du divin. Avec l’infinie porosité du Big Will, Sollers en appelle à de nouvelles Lumières, à l’école de Sade et de Voltaire, tout en célébrant merveilleusement le style de Rousseau. Le style mode de vie : c’est la grande affaire de l’écrivain, l’éternel apprentissage du lecteur de Proust mais aussi de Fitzgerald, de Kafka ou du nihiliste Cioran, de Melville et de Joyce, entre cent autres, plus encore de Nietzsche le phare « français », gage de renouveau spirituel. Grande aventure de connaissance : renaissance par le style. Plus de 900 pages de découvertes tous azimuts, d'intelligence et de goût, dans la foulée de La Guerre du goût et d' Eloge de l'infini. Sollers n'aime pas qu'on le trouve meilleur essayiste que romancier, estimant que c'est tout un, mais cette trilogie suffit, déjà, à faire de lui un écrivain hors pair...

Nous étions des passe-muraille, par Jean-Noël Sciarini. Ecole des loisirs, 178p.

Nous étions des passe-muraille, par Jean-Noël Sciarini. Ecole des loisirs, 178p.

Le corps de l'autre, par Georges-Olivier Châteaureynaud. Grasset, 356p.

Le corps de l'autre, par Georges-Olivier Châteaureynaud. Grasset, 356p.

Le départ de ce roman conjectural est vertigineux, qui fait que, d'un jour à l'autre, agressé au couteau par un skinhead, le critique littéraire Louis Vertumme,septuagénaire teigneux et redouté, surnommé "l'atrabilittéraire", se retrouve littéralement dans la peau de son agresseur, jeune et tatoué, tout en gardant son intelligence et sa culture de vieille ganache. En conteur roué, reprenant un thème à la Marcel Aymé mais à sa façon propre, Châteaureynaud mène admirablement le début de son roman où l'on voit l'esprit cultivé tâcher de se faire à sa carcasse de jeune barbare déjà compromis dans pas mal de plans foireux... Sur quoi le démon de la littérature reprend du poil de la bête, qui voit le jeune vaurien se transformer peu à peu en lecteur puis en auteur, au fil d'une narration de plus en plus caustique où le monde des lettres en prend pour son grade...

L'Horizon, de Patrick Modiano. Gallimard, 171p.

L'Horizon, de Patrick Modiano. Gallimard, 171p.

On se retrouve dans l’univers de Patrick Modiano qu’on reconnaît les yeux fermés en respirant son « air » très particulier, comme nimbé de mélancolie, à la fois intime et vaguement étranger, dans un temps décalé, parcouru d’ombres douces. Tel est Bosmans, qui doit avoir passé la soixantaine et rassemble des bribes de scènes de sa lointaine jeunesse, où très vite apparaît le nom de Margaret, collègue de bureau à Paris d’un certain Mérovée et d’une certaine Bande Joyeuse à laquelle il ne tenait pas trop à se mêler, fréquentant à part «la Boche », selon le mot de Mérovée - cette Margaret Le Coz née à Berlin (?) et qui fut gouvernante à Lausanne un temps. Un amour de jeunesse ? Probablement, même si tout a « bougé » entre les faits et leurs réfractions parfois notés sur de petits cahiers. En ce temps-là ils se seront trouvés comme deux naufragés, lui maltraité par sa mère aux cheveux rouge et flanqué d’un défroqué, le pourchassant en quête d’argent; elle flottant un peu d’une place à l’autre, poursuivie par un drôle de type à manies et couteau. Et quarante ans après ? Bosmans revisite un décor changé, retrouve des personnages à peine reconnaissables, et pourtant...reconstruit une histoire qu’il aimerait ressusciter à Berlin avec Margaret qui s'y trouve peut-être, mais l’éternel retour est-il au programme ? Ce qui est sûr c’est que la fiction marque, chez Modiano comme chez Proust, autant sinon plus que ce qu’on dit le réel, et que la nostalgie de Bosmans gagne à son tour le lecteur, d'un passé restant peut-être à venir ?

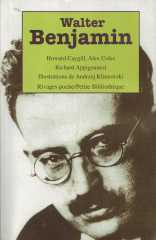

Walter Benjamin, par Howard Caygill, Alex Coles et Richard Appignanesi. Illustrations d'Andrzjej Klimowski. Rivages Poche/Petite Bibliothèque, 177p.

Walter Benjamin, par Howard Caygill, Alex Coles et Richard Appignanesi. Illustrations d'Andrzjej Klimowski. Rivages Poche/Petite Bibliothèque, 177p.

Quoi, misérable, tu défends une traversée de la vie et de l'oeuvre de Walter Benjamin sous la forme d'une bande dessinée ? Et comment ! Et plutôt deux fois qu'une, tant ce petit livre est bien documenté, bien cadré dans sa présentation des ouvrages, des thèmes et des périodes, et surtout bien découpé dans son montage de séquences, de plans et d'images conçues par Klimovski. Un ABC de l'univers benjaminien ? Disons un premier repérage, qui gagnerait même, pour le néophyte, à être précédé par un sommaire encyclopédique genre wikipédia pour les grandes lignes. Mais pour qui viendrait, par exemple, de lire la somme de Bruno Tackels (Walter Benjamin, chez Actes Sud), ce film se lit avec beaucoup de plaisir et d'intérêt sans donner dans la facilité ni perdre le lecteur dans les embrouilles chères à WB...

François Emmanuel, Jours de tremblement. Seuil, 175p.

François Emmanuel, Jours de tremblement. Seuil, 175p.

On pense évidemment au Conrad de Coeur des ténèbres, ou au Naipaul d'À la courbe du fleuve en remontant celui du nouveau roman de l'auteur de La Question humaine et de Regarde la vague, pour citer deux des meilleurs titres de François Emmanuel. Dès les premières pages, un malaise s'instaure à bord de la Katarina, bateau de croisière prévu pour l'agrément des nantis et qui se trouve bientôt entouré par la guerre à la suite de récentes péripéties politico-militaires. Sous le regard d'un reporter de télévision, les tribulations vécues par les membres de la croisière, où voisinent tel notable français sûr de ses droits et tel couple étrange formé d'un très vieil homme et de son accompagnatrice, ou encore tel écrivain dont le seul nom (Naginpaul) est immédiatement évocateur, entre autres voyageurs, se déroulent dans une espèce de climat irréel et plus que réel à la fois, où le grotesque de la situation ordinaire d'une "croisière de rêve" risque à tout moment de tourner au drame - tout cela que l'écriture très rythmée, lancinante et parfois même envoûtante de l'écrivain belge rend admirablement.

Incidences, de Philippe Djian. Gallimard, 232p.

Incidences, de Philippe Djian. Gallimard, 232p.

Dans ce nouveau roman de l'écrivain "culte" qui se voudrait corrosif, et peut-être drôle, en donnant la pire image qui soit d'un enseignant égocentrique et nul porté sur la jeune chair et découvrant bientôt les charmes d'une quadra après avoir baisé à mort (?) et jeté une jeunote dans un trou noir, l'invraisemblance de la narration et la grossièreté du trait, la négligence extrême des phrases et l'absence de musicalité et d'intelligence de la composition ne tardent à consterner, au point que la lecture se poursuit sous le seul angle de la curisosité: jusqu'où ira-t-on dans le grotesque ? Comme le disaient un Walter Benjamin ou un Philippe Sollers, la pratique de la citation est le meilleur auxiliaire du critique, autant dans l'éloge que dans le constat de délabrement. Et voici donc cette seule phrase d' Incidences: "D'un baiser, elle le renversait sur le lit et montait sur lui - et lui faisait vivre des moments au pied desquels il aurait, pour ainsi dire, plus ou moins déposé résolument son âme en temps normal, tandis qu'elle se trémoussait sur lui comme un ver en se pinçant les seins et qu'ils se sentait bondir en elle comme une fusée"...

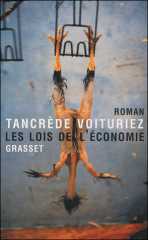

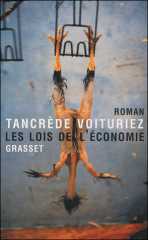

Les lois de l'économie, de Tancrède Voituriez. Grasset, 201p.

Les lois de l'économie, de Tancrède Voituriez. Grasset, 201p.

L'auteur, économiste de pointe, écrit avec un bonheur de trader enfin libéré du stress, qui aurait lu Paul Morand et quelques autres fins stylos de la ligne claire. Son dernier roman, en tout cas, est un pur égal nuancé d'amer chocolat pour dessert. C'est l'histoire au lendemain du crash de la banque d'affaires Lehman Brothers, des tribulations de Julien, qui grappille les millions dans une salle de marché de la Défense, en un moment de la crise où une petite erreur d'appréciation peut coûter son poste au responsable de la bourde, liquidé en moins d'une heure. Cela pour le fil rouge du roman, qui se faufile entre l'histoire de Susanna, belle Romaine qui a lâché le théâtre pour son trader au dam de son père communiste, et celle de Cortès le dramaturge à succès, créchant trois étages en dessous et en train d'achever une pièce qui réunit John Maynard Keynes et Virginia Woolf. La double compétence de Tancrède Voituriez, son autorité présumée dans le traitement du sujet (savoir: ce qui fait que les convictions de Keynes l'ont fait tantôt gagner un max et tantôt se crasher) et sa malice dans le détail des situations et l'observation en finesse des personnages, nous vaut un roman frais et léger sur fond de désastre dont on est tout consolé de vérifier qu'il profite à d'aucuns, merci pour eux.Très brillant de papatte, Tancrède Voituriez ne cesse de nous faire glousser de rire et nous apprend deux trois choses sur les secrets de l'économie, qu'on se fera le même plaisir d'oublier vite fait...

Le dernier crâne de M. de Sade, de Jacque Chessex. Grasset, 170p.

Le dernier crâne de M. de Sade, de Jacque Chessex. Grasset, 170p.

Le dernier crâne de M. de Sade relate les derniers mois de la vie du philosophe, de mai à décembre 1814, à l’hospice des fous de Charenton où il est enfermé depuis onze ans en dépit de son « âme claire ». Donatien-Alphonse François de Sade est alors âgé de 74 ans. Son corps malade est brûlé dedans et dehors, « et tout cela qui sert d’enveloppe, de support corporel déchu à l’esprit le plus aigu et le plus libre de son siècle ». Il n’en continue pas moins d’assouvir ses désirs fous. Or, « un vieux fou est plus fou qu’un jeune fou, cela est admis, quoi dire alors du fou qui nous intéresse, lorsque l’enfermement comprime sa fureur jusqu’à la faire éclater en scènes sales ».

Lesdites « scène sales » se multiplient avec la très jeune Madeleine, engagée dès ses douze ans, fouettée, piquée avec des aiguilles et qu’il force à dire « ceci est mon corps » quand elle lui offre ses étrons à goûter. Et de se faire sodomiser par la gamine en poussant d’affreux cris. Et de la payer à grand renfort de « figures », comme il appelle sur son Journal les espèces sonnantes qui suffisent à calmer la mère…

Pour faire bon poids de perversité et de sacrilège, le « vieux fou » exige du jeune abbé Fleuret qui le surveille, autant que de ses médecins, de ne pas autopsier son cadavre et de ne pas affliger sa tombe d’aucune « saloperie de croix ». Et de conchier enfin la « sainte escroquerie de la religion »…Mais pourquoi diable Jacques Chessex est-il si fasciné par l’extravagant blasphémateur dont il compare le crâne à une relique, et dont il dit qu’il y a chez lui « la sainteté de l’absolu ». Le démon de l’écriture, et le défi à la mort, sont sans doute les clefs de ce quasi envoûtement, qu’il fait passer à travers son fétichisme personnel (vois, gentille lectrice, les obsessions du Chessex peintre…) et ses fantaisies baroques. « M. de Sade parle, les murs tombent, les serrures et les grilles cèdent, la liberté jaillit des fosses », écrit Jacques Chessex par allusion évidente à sa propre liberté d’artiste, maître de style souvent éblouissant en ces pages, et à sa propre approche de l’absolu.

Mes illusions donnent sur la cour, de Sacha Sperling. Fayard, 265p.

Mes illusions donnent sur la cour, de Sacha Sperling. Fayard, 265p.

À 18 ans, Sacha Sperling compose un roman des dérives adolescentes d'une fulgurante lucidité, dans la foulée du Bret Easton Ellis de Moins que zéro. D’une implacable acuité, le regard que Sacha porte sur son protagoniste vaut pour les enfants pourris-gâtés de son âge et les adultes. Or, il est le premier à ne pas se ménager : « Si vous me regardiez au moment où je vous parle, vous ne verriez rien. Rien d’intéressant». Mais tout de suite il faut le préciser : que Sacha Winter, narrateur du livre, 14 ans, n’est pas identifiable à Sacha Sperling, 19 ans aujourd’hui. Le Sacha du roman a des bleus au cœur, non sans raisons. Il y a chez lui du type de l’enfant de divorcés immatures qui fuit dans la musique abrutissante et la défonce, les baises confuses, les frasques et les provocations signifiant autant d’appels au secours. Pas plus que ses parents largués, ni les kyrielles de psys qu’on lui colle depuis l’âge de quatre ans, ni les profs ne lui apportent ce qu’il demande au fond : une vie plus intense et plus vraie, de l’amitié et de l’amour peut-être, comme il les trouve chez son alter ego Augustin. Comme les Kids de Larry Clark ou les « zombies » de Bret Easton Ellis, le Sacha du roman incarne une adolescence à la fois blasée et sûre de rien, qui couche avant d’échanger ses prénoms et en souffre « quelque part », oscille entre vague bisexualité individuelle et conformiste homophobie de groupe, sait tout par internet et patauge dans son bouillon d’inculture. Or ce qui stupéfie est la maturité avec laquelle, par la voix du Sacha de 14 ans, le jeune auteur module ses constats.

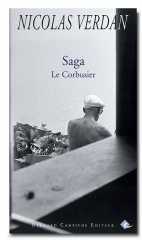

Saga, de Nicolas Verdan. Campiche, 200p.

Nicolas Verdan ne manque pas de culot, ni de souffle non plus. Il en fallait pour se risquer à endosser la peau et se couler dans la psychologie d’un personnage aussi considérable, multiple, paradoxal que Le Corbusier, à la dépouille duquel Malraux s’est adressé comme à un monument national et que sa « petite mère », à passé nonante ans, continuait à juger et gourmander comme un garnement. Or, pour son troisième roman, après Le rendez-vous de Thessalonique, (paru chez Campiche en 2006, Prix Bibliomédia) affirmant immédiatement un remarquable talent d’évocation, Nicolas Verdan a largement assuré ses arrières documentaires, comme en témoigne la très substantielle bibliographie des ouvrages consultés, pour se lancer à l'eau bonnement à poil, en rupture de chronologie et sans dates arrimant le récit (ce qui complique parfois un peu la tâche du lecteur), dans le sillage d’un jeune vieillard en caleçon de coton descendu, le matin du 27 août 1965, de son cabanon de trois mètres sur trois et des poussières, à Roquebrune-Cap Martin, pour y prendre à neuf heures son dernier bain dont on le retirera mort une heure plus tard.Comme on le devine, l’argument narratif tient dans ce temps d’une heure de nage durant laquelle toute une vie défile comme à travers l’esprit, le corps couvert d’yeux et les multiples palpeurs sentifis et cérébraux du poète-artiste-architecte-baiseur-bâtisseur-voyeur-voyant-voyageur. L’élément marin, dans lequel il se fond finalement (« car, pour finir, tout retourne à la mer », aura-t-il d’ailleurs écrit), sera celui-même du texte fluide et voluptueux, moiré, tourbillonnant, qui fait remonter ses paquets de souvenirs en pêle-mêle d’écume de mémoire, sans se diluer pour autant. C’est en effet un texte somptueusement ordonné dans son désordre apparent que Saga Le Corbusier, traçant son sillon avec la dernière énergie de ce grand animal conquérant.

Maurice à la poule, de Matthias Zschokke. Traduit de l'allemand par Patricia Zurcher. Zoé, 258p, Prix Femina "étranger" 2009. Le dernier roman de l'auteur bernois établi à Berlin enchante par sa malice mélancolique. Fait déjà très remarquable : que l’écrivain alémanique, publié par une éditrice genevoise, passe le cap des sélections parisiennes pour s’imposer avec un récit tout en finesse et en sensibilité, intitulé Maurice à la poule, déjà gratifié d'un Prix Schiller et bien dans la veine de cet héritier de RobertWalser. On retrouve d’ailleurs un « zéro social » en la personne du protagoniste qui vivote dans un quartier périphérique de Berlin (comme l’auteur, d’ailleurs) en tant qu’écrivain public à la (très) petite semaine. Autant qu’à Walser le rêveur bohême, on pense au flâneur par excellence que fut un Walter Benjamin en lisant Maurice à la poule dont le ton et l’acuité douce-acides des observations comptent pour l’essentiel.

Maurice à la poule, de Matthias Zschokke. Traduit de l'allemand par Patricia Zurcher. Zoé, 258p, Prix Femina "étranger" 2009. Le dernier roman de l'auteur bernois établi à Berlin enchante par sa malice mélancolique. Fait déjà très remarquable : que l’écrivain alémanique, publié par une éditrice genevoise, passe le cap des sélections parisiennes pour s’imposer avec un récit tout en finesse et en sensibilité, intitulé Maurice à la poule, déjà gratifié d'un Prix Schiller et bien dans la veine de cet héritier de RobertWalser. On retrouve d’ailleurs un « zéro social » en la personne du protagoniste qui vivote dans un quartier périphérique de Berlin (comme l’auteur, d’ailleurs) en tant qu’écrivain public à la (très) petite semaine. Autant qu’à Walser le rêveur bohême, on pense au flâneur par excellence que fut un Walter Benjamin en lisant Maurice à la poule dont le ton et l’acuité douce-acides des observations comptent pour l’essentiel.

L'énigme du retour, de Dany Laferrière. Grasset, 299p.

L'énigme du retour, de Dany Laferrière. Grasset, 299p.

Au premier regard, on pourrait être décontenancé par la forme de ce récit se déroulant sur la page comme un poème en vers libres, mais la substance émotionnelle de celui-ci, le souffle qui le traverse immédiatement, la cadence, le rythme et le jeu des images emportent le lecteur de la manière la plus immédiate et la plus naturelle. L'écrivain quinquagénaire, exilé depuis 1976, est soudain frappé par la nouvelle de la mort soliaire de son père, dans l'immensité de New York où, vieux révolutionnaire, il était lui aussi en exil d'opposant à la dictature haïtienne. Après une virée plein nord dans le froid et la neige, le fils revient à Montréal et bascule dans une vaste remémoration faisant alterner les séquences nostalgiques de son enfance et de sa jeunes en Haïti, et celles de la vie qui continue, ponctuées d'observations sur ce qu'est devenu le monde et ce qu'il est devenu lui-même, écrivain soucieux de son identité et brassant la réalité à pleines mains. Dans la filiation directe et revendiquée de Césaire en son Cahier du retour au pays natal, Dany Laferrière fait ici retour sur lui-même tout en parlant au nom de tous ceux qui ont été arrachés, de gré ou de force, audit pays natal. Un épisode déchirant entre tous: celui où il tambourine à la porte de son père, claquemuré dans sa chambre de Brooklyn, qui hurle, désespéré, qu'il n'a jamais eu ni fils, ni femme ni pays...

Trois femmes puissantes, de Marie Ndiaye. Gallimard. Très bien placé pour le prix Goncourt (décerné lundi prochain 2 novembre), le dernier roman de la romancière et dramaturge franco-sénégalaise mérite absolument cette consécration publique souvent discutable, tant son livre est sensible et intéressant, d'une admirable porosité psychologique et d'une langue non moins prégnante, à cela s'ajoutant un regard profond et nuancé sur les séquelles des migrations humaines et de l'aculturation. Loin de simplifier ou de flatter les trois destins de femmes que modulent les personnages de Norah l'avocate, revenue de France au Sénégal auprès de son despotique père tout décati, de Fanta la déçue, qui fait payer à son conjoint blanc Rudy, faible et pantelant d'amour, la déconvenue de son exil en France, ou enfin de Khady Demba, la plus poignante de ces trois figures, Marie Ndiaye, en éclaire les tribulations en multipliant les points de vue, mêlant réalisme et glissements oniriques ou fantastiques, sur fond de guerre des sexes et d'affrontements culturels. On pense au V.S. Naipaul d' À la courbe du fleuve ou de Dis-moi qui tuer, pour les trajectoires désastreuses de personnages postcoloniaux, parfois aussi au Simenon africain pour les atmosphères un peu poisseuses dans lesquelles se déroulent ces trois récits méandreux et lancinant par leurs notations, incessamment émouvants et "musicaux", puissamment significatifs aussi sans tomber dans la démonstration politiquement correcte.

Trois femmes puissantes, de Marie Ndiaye. Gallimard. Très bien placé pour le prix Goncourt (décerné lundi prochain 2 novembre), le dernier roman de la romancière et dramaturge franco-sénégalaise mérite absolument cette consécration publique souvent discutable, tant son livre est sensible et intéressant, d'une admirable porosité psychologique et d'une langue non moins prégnante, à cela s'ajoutant un regard profond et nuancé sur les séquelles des migrations humaines et de l'aculturation. Loin de simplifier ou de flatter les trois destins de femmes que modulent les personnages de Norah l'avocate, revenue de France au Sénégal auprès de son despotique père tout décati, de Fanta la déçue, qui fait payer à son conjoint blanc Rudy, faible et pantelant d'amour, la déconvenue de son exil en France, ou enfin de Khady Demba, la plus poignante de ces trois figures, Marie Ndiaye, en éclaire les tribulations en multipliant les points de vue, mêlant réalisme et glissements oniriques ou fantastiques, sur fond de guerre des sexes et d'affrontements culturels. On pense au V.S. Naipaul d' À la courbe du fleuve ou de Dis-moi qui tuer, pour les trajectoires désastreuses de personnages postcoloniaux, parfois aussi au Simenon africain pour les atmosphères un peu poisseuses dans lesquelles se déroulent ces trois récits méandreux et lancinant par leurs notations, incessamment émouvants et "musicaux", puissamment significatifs aussi sans tomber dans la démonstration politiquement correcte.

Jan Karski, de Yannick Haenel. Gallimard. Ils n'ont rien fait ! Les Alliés n'ont rien fait pour sauver les Juifs Européens de l'extermination. Ni Rossevelt ni surtout Anthony Eden ne firent quoi que ce soit pour anticiper l'accueil des Juifs avant le génocide ni, dès qu'ils furent au courant du génocide en cours (dès 1943, le massacre de plus d'un million et demi de Juifs était connu), malgré les protestations de Churchill. Or l'action d'un homme, résistant polonais envoyé en mission dans le ghetto de Varsovie, en 1942, puis chargé de dire ce qui s'y passait aux leaders juifs du monde entier, aux Alliés et au gouvernement polonais en exil à Londres, aide à mieux discerner la stratégie clairement établie du "monde libre", fondée sur une sorte de déni d'urgence et de report à l'heure des comptes. Ce personnage, Jan Karski, apparaît à la fin du film Shoah de Claude Lanzmann, au fil d'un épisode réellement bouleversant. À la mémoire de ce "juste", en combinant faits avérés, chronique historique à plusieurs entrées, et développements relevant de la fiction où il endosse littéralement la peau de Karski - pour lui faire dire des choses qui peuvent parfois se discuter -, l'essayiste-romancier Yannick Haenel accomplit un travail de remémoration d'autant plus nécessaire que l'héroïsme et les souffrances du peuple polonais restent souvent occultés, comme on l'a vu récemment lors de la projection du film Katyn de Wajda. Malgré les spéculations de l'auteur, son ouvrage a le premier mérite, comme Les Bienveillantes de Jonathan Littell, de travailler la mémoire du XXe siècle, non pour se complaire dans la mauvaise conscience à bon marché mais pour rappeler ce qui fut et reste le propre de notre ingénieuse espèce...

Jan Karski, de Yannick Haenel. Gallimard. Ils n'ont rien fait ! Les Alliés n'ont rien fait pour sauver les Juifs Européens de l'extermination. Ni Rossevelt ni surtout Anthony Eden ne firent quoi que ce soit pour anticiper l'accueil des Juifs avant le génocide ni, dès qu'ils furent au courant du génocide en cours (dès 1943, le massacre de plus d'un million et demi de Juifs était connu), malgré les protestations de Churchill. Or l'action d'un homme, résistant polonais envoyé en mission dans le ghetto de Varsovie, en 1942, puis chargé de dire ce qui s'y passait aux leaders juifs du monde entier, aux Alliés et au gouvernement polonais en exil à Londres, aide à mieux discerner la stratégie clairement établie du "monde libre", fondée sur une sorte de déni d'urgence et de report à l'heure des comptes. Ce personnage, Jan Karski, apparaît à la fin du film Shoah de Claude Lanzmann, au fil d'un épisode réellement bouleversant. À la mémoire de ce "juste", en combinant faits avérés, chronique historique à plusieurs entrées, et développements relevant de la fiction où il endosse littéralement la peau de Karski - pour lui faire dire des choses qui peuvent parfois se discuter -, l'essayiste-romancier Yannick Haenel accomplit un travail de remémoration d'autant plus nécessaire que l'héroïsme et les souffrances du peuple polonais restent souvent occultés, comme on l'a vu récemment lors de la projection du film Katyn de Wajda. Malgré les spéculations de l'auteur, son ouvrage a le premier mérite, comme Les Bienveillantes de Jonathan Littell, de travailler la mémoire du XXe siècle, non pour se complaire dans la mauvaise conscience à bon marché mais pour rappeler ce qui fut et reste le propre de notre ingénieuse espèce...

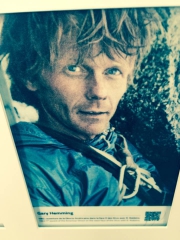

Le dit du gisant, de Jacques Perrin. L'Aire. Si le premier livre de Jacques Perrin, grimpeur de pointe et non moins grand connaisseur de vins, commence par le récit d'une chute terrible dans une face nord des Aiguilles de Chamonix, c'est bien plus que la relation d'un accident de montagne et de ses séquelles, de l'antichambre de la mort à la reconstruction du protagoniste, que Le dit du gisant. De fait, ce livre à l'écriture étincelante, souvent poétique et cependant arrimée à l'anguleuse réalité, relève à la fois d'une vaste remémoration, englobant la génération des fans de rock des années 70-80, du journal de bord d'un rescapé du grand saut, et d'une chronique méditative largement ouverte à la vie qui continue, qu'on pourrait dire de type phénoménologique. Il y a de l'esthète et de l'ascète chez Jacques Perrin, sans que son récit ne s'égare dans la pseudo-mystique. Parfaitement rythmée, la narration joue volontiers sur le contrepoint et la fugue, avec quelquechose du parcours initiatique, le pied léger. C'est, indéniablement, une des belles suprises de la rentrée romande.

Le dit du gisant, de Jacques Perrin. L'Aire. Si le premier livre de Jacques Perrin, grimpeur de pointe et non moins grand connaisseur de vins, commence par le récit d'une chute terrible dans une face nord des Aiguilles de Chamonix, c'est bien plus que la relation d'un accident de montagne et de ses séquelles, de l'antichambre de la mort à la reconstruction du protagoniste, que Le dit du gisant. De fait, ce livre à l'écriture étincelante, souvent poétique et cependant arrimée à l'anguleuse réalité, relève à la fois d'une vaste remémoration, englobant la génération des fans de rock des années 70-80, du journal de bord d'un rescapé du grand saut, et d'une chronique méditative largement ouverte à la vie qui continue, qu'on pourrait dire de type phénoménologique. Il y a de l'esthète et de l'ascète chez Jacques Perrin, sans que son récit ne s'égare dans la pseudo-mystique. Parfaitement rythmée, la narration joue volontiers sur le contrepoint et la fugue, avec quelquechose du parcours initiatique, le pied léger. C'est, indéniablement, une des belles suprises de la rentrée romande.

Exit le fantôme, par Philip Roth. Gallimard, coll. Du monde entier.

On retrouve ici, immédiatement portée par un grand souffle narratif en dépit de la fragilité physique du narrateur, ce qu'on pourrait dire la suite de la magistrale trilogie amorcée avec Pastorale américaine, redéployée ensuite dans J'ai épousé un communiste et dans La Tache, grand massif romanesque revisitant le deuxième demi-siècle de la vie aux Etats-Unis, dont Zuckerman (double de Philip Roth) reste évidemment le meneur de jeu. Comme dans les romans susnommés, la grande affaire d'Exit le fantôme est un rendez-vous avec le temps, lorsque le protagoniste retrouve New York après plus de dix ans d'exil dans sa thébaïde des Berkshires. Après les générations antérieures, c'est ici àla fois en amont et en aval que le rescapé du cancer poursuit sa conversation avec des amis perdus (le magnifique écrivain mentor-ami Lonoff et la femme qui lui survit) et d'autres plus jeunes qu'il rencontre (un couple d'écrivains et un terrifiant raseur vampirique), sur fond de réélection déprimante... Le prochain Nobel de littérature, dans quelques jours, ne saurait tomber mieux.

On retrouve ici, immédiatement portée par un grand souffle narratif en dépit de la fragilité physique du narrateur, ce qu'on pourrait dire la suite de la magistrale trilogie amorcée avec Pastorale américaine, redéployée ensuite dans J'ai épousé un communiste et dans La Tache, grand massif romanesque revisitant le deuxième demi-siècle de la vie aux Etats-Unis, dont Zuckerman (double de Philip Roth) reste évidemment le meneur de jeu. Comme dans les romans susnommés, la grande affaire d'Exit le fantôme est un rendez-vous avec le temps, lorsque le protagoniste retrouve New York après plus de dix ans d'exil dans sa thébaïde des Berkshires. Après les générations antérieures, c'est ici àla fois en amont et en aval que le rescapé du cancer poursuit sa conversation avec des amis perdus (le magnifique écrivain mentor-ami Lonoff et la femme qui lui survit) et d'autres plus jeunes qu'il rencontre (un couple d'écrivains et un terrifiant raseur vampirique), sur fond de réélection déprimante... Le prochain Nobel de littérature, dans quelques jours, ne saurait tomber mieux.

La Barque silencieuse, de Pascal Quignard. Seuil.

La Barque silencieuse, de Pascal Quignard. Seuil.

On pourrait dire que c'est le plus dense et le plus beau des livres de cette rentrée française, si Pascal Quignard ne faisait pas figure d'auteur hors saison et hors norme, reliquait d'une société lettrée en voie de disparition. Mais s'il est plus proche de Montaigne ou de Walter Benjamin que d'un Michel Houellebecq ou que d'une Christine Angot, l'essayiste-conteur-poète-penseur nous réinstalle bel et bien au coeur du temps avec sa constellation de fragments méditatifs parfois frottés de lyrisme achoppant à l'origine des mots, tels le mot cercueil, le mot solitude, le mot élargissement, le mot suicide, le mot liberté, ainsi de suite. Sixième tome du cycle de Dernier royaume, dont le premier (Les Ombres errantes) a obtenule Prix Goncourt 2002, ce nouveau livre est de ceux qu'on emporte partout avec soi comme un viatique pour le consulter et l'annoter, y revenant à tout moment.

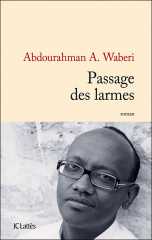

Passage des larmes, d'Abdourahman A. Wabéri.

Passage des larmes, d'Abdourahman A. Wabéri.

Au fil d'un récit vif et clair, alternant les deux voix de frères ennemis que tout sépare en apparence (l'un est docteur en sciences de la communication, l'autre croupit dans une prison de haute sécurité en tant que terroriste islamiste), l'auteur, né à Djibouti en 1965, développe un roman épico-méditatif de très belle tenue. La première ligne narrative suit l'enquête d'un Djiboutien exilé à Montréal qui revient au pays en qualité d'espion économique chargé de glaner tous les renseignements utiles sur la situation en ce lieu d'un imminent bouleversement géo-strartégique. Or ses menées, entrecoupées des souvenirs personnels de son enfance et son adolescence de jumeau confiné dans l'ombre de son frère, sont observées, comme à travers les murs, par une espèce de double prisonnier, entièrement voué au Miséricordieux et fomentant la liquidation du "traître". La figure de Walter Benjamin, éternel exilé, marque les deux récits de sa présence, moins paradoxale qu'il n'y pourrait paraître.

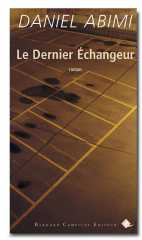

Le dernier échangeur, de Daniel Abimi. Campiche.

Le dernier échangeur, de Daniel Abimi. Campiche.

La classe moyenne de notre bon vieux monde s'est méchamment encanaillée ces dernières décennies, comme l'a bien montré Michel Houellebecq, et ce mouvement de libération des moeurs, virant au nouveau conformisme "libertin", n'a pas épargné notre bonne vieille Suisse ni notre bonne ville de Lausanne. C'est du moins ce que le "fouille-merde" du protagoniste du premier roman de notre confrère Daniel Abimi, journaliste de terrain passé par dix ans d'humanitaire (ce qui peut aider en matière de lucidité désabusées), documente au passage après avoir été entraîné dans une suite de meurtres sordides affectant un groupe d'échangistes de nos régions dont le plus dénué de scrupules et un grand affairiste de l'immobilier régional, cocaïnomane et pervers polymorphe dont le lecteur se gardera de chercher le "modèle" pisque Le dernier échangeur n'est pas "à clef". Point d'intrigue trop sophistiquée non plus dans ce polar d'une écriture un peu jetée et pâtissant aussi d'un excès de localismes vaudois (de "gouille" à "déguiller", entre autres), mais remarquable en revanche par son climat de dèche et de mal-être, d'ennui vaseux et de médiocrité, sous un regard qui tire vers le burlesque ou vers la fraternité à la Deschiens...

Loin des bras, de Metin Arditi. Actes Sud.

Loin des bras, de Metin Arditi. Actes Sud.

Le dixième livre de Metin Arditi, ingénieur en génie atomique d'origine turque et notable reconnu de la vie culturelle genevoise, est sans doute son roman le plus accompli, vivante et chaleureuse évocation des derniers feux d'un pensionnat pour jeunes gens chic des environs de Lausanne. Sous la forme d'un récit kaléidoscopique en brèves séquences, rappelant un peu le découpage cinématographique des Hommes de bonne volonté de Jules Romains, le livre fait défiler une belle brochette de personnages, de Mme Alderson la digne directrice de l'établissement à ses divers professeures et professeurs, plus ou moins typés voire extravagants, et à ses pensionnaires plus ou moins chahuteurs ou mal dans leur peau en dépit de leurs solides arrières financiers. Le roman prend corps au fil des pages, les dialogues très développés y ont doublé valeur narrative et musicale, et l'évocation de la bascule de deux époques est très bien marquée elle aussi, finalement consommée par le rachat américain de la maison. Surtout, la dimension affective et la pâte humaine des personnages donne au roman sa vérité vibrante et son épaisseur. Très belle avancée d'un romancier qui se dit avant tout un artisan, et dont on sent qu'il aime les gens. Une écriture fluide et claire lui a valu déjà pas mal de succès et de distinctions littéraires, dont le joili Prix Ronsard des lycéens...

Mon enfant de Berlin, d'Anne Wiazemsky. Gallimard.

Mon enfant de Berlin, d'Anne Wiazemsky. Gallimard.

Héritière d'un nom célèbre, Claire Mauriac a connu la difficulté de porter celui qui faisait forcément d'elle "la fille de", forcément un bon parti bourgeois dont un certain Patrice était censé partager la vie en lui donnant le sien. Or la guerre permit à Claire d'échapper à ses chaperons de parents, via la Croix-Rouge française, qui la lança dans une aventure solidaire la conduisant finalement, en 1944-45, en pleine apocalypse berlinoise. C'est là que son parcours croisera celui d el'homme de sa vie, Yan Wiazemsky, prince de sang et de coeur, charmeur en diable, bel et bon sous tous rapports et la séduisant illico en se montrant absolument ignorant du nom de François Mauriac. De cette histoire forcément belle et intéressante (avec ce qu'elle dit notamment du sort des Allemandes promises au viol dès le déboulé des hordes russes), la fille de Claire tisse un vrai roman, en tout cas par la forme du livre qui emprunte aux confidences de la mère qu'on imagine, aux lettres de celle-ci à sa propre mère, à son journal épisodique et à une narration extérieure liant la gerbe. Plus qu'un récit de vie, il en résulte un bel hommage romanesque à des figures attachantes.

La Légende de nos père, de Sorj Chalandon. Grasset.

La Légende de nos père, de Sorj Chalandon. Grasset.

Après le troublant Mon Traître, sondant les abysses d'une relation amicale sur fond de guerre civile irlandaise, c'est toujours dans l'équivoque des conduites personnelles sur fond d'Histoire, avec une grand hache, que Sorj Chalandon nous entraîne au fil d'une petite histoire tortueuse à souhait. Le roman s'ouvre sur ce pénible moment que représente la mort d'un proche (ici le père du narrateur) marquée par le sentiment lancinant d'un rendez-vous manqué, et d'autant plus que le défunt, taiseux, avait des choses à raconter de son passé de Résistant. Or c'est avec un autre présumé héros que le protagoniste, journaliste de seconde zone recyclé dans la rédaction de bios d'inconnus en veine de confessions, explore ce passé de l'Occupation en France, non sans surprises à la clef, où l'interrogation se porte avec force sur la légende de chacun et ce que cachent les monuments vénérés. Autre surprise pour qui ne la connaît pas encore: l'écriture de Sorj Chalandon, à la découpe remarquable, aux rythmes singuliers et aux formules souvent frappantes, prégnante, mordante même, et poétique à la fois.

Bella ciao, d'Eric Holder. Seuil

Bella ciao, d'Eric Holder. Seuil

"Une seule femme possède en même temps le derrière arrogant d'une adolescente, l'épanouissement des maternités heureuses, les pattes d'oie, au coin des yeux, de qui a tellement aimé rire. La sienne, si on a eu la chance de la rencontrer tôt", écrit le narrateur de Bella ciao, écrivain quinqua qui a eu cette chance et l'a cabossée, cette chance, en plongeant peu à peu dans le vertige de l'alcool. "Elle était la femme de ma vie comme j'étais l'homme de la sienne. Seul un voile liquide nous séparait..." Jusqu'au jour où Mylena, n'en pouvant plus, lui dit comme ça: basta, j'en ai assez, un matin de quatorze juillet. Et lui de se retrouver nu et perdu, tout au fond d'un trou dont il va se sortir à la force des mains, en louant sa force de travail. Quelque part au bord de l'Atlantique, à Miéville-les-Bains, le protagoniste va jouer à cache-cache avec Myléna et ses enfants tout en se frottant à Franck, le vigneron qui l'épuise à fabriquer des pieds de vigne, et Michel son père. Les pognes en sang, notre écrivain se refera entre chaleur humaine du café du soir et rage de labeur (On ne travaille bien qu'avec la rage ! lui crie Michel), retours à sa belle farouche ou à ses enfants, retour à l'écriture aussi. Belle écriture, nourrie de tout un vocabulaire artisanal et terrien, mots du métier et des gens, des choses de la terre et des cadeaux de la vie. De beaux personnages aussi, très attachants et dessinés à la fine pointe sensible, hantent ce livre d'une densité déliée.

Le voyage d'hiver, d'Amélie Nothomb. Albin Michel.

Le voyage d'hiver, d'Amélie Nothomb. Albin Michel.

Il est de bon ton, chez pas mal de purs littéraires, de faire la moue à la seule mention du nom d'Amélie Nothomb, qu'ils n'ont souvent pas lue mais que son extravagant succès, et sa productivité métronomique (17 romans en 17 ans) irrite visiblement. Or si tous ses livres ne sont pas de qualité égale, la dame aux chapeaux voyants, genre sorcière d'Harry Potter, n'en a pas moins un talent très singulier. Parfois jetée d'apparence, son écriture court et vole et son esprit pétille et scintille, avec des traits fulgurants même s'ils n'éclairent pas longtemsp. Tout cela qu'on retrouve ici dans une espèce de conte-thriller traitant d'un projet d'attentat terroriste dicté par la déraison du coeur. Les plus succulents moments, à mon goût, découlent de la passion du protagoniste-narrateur pour l'amie jolie d'une romancière à bec-de-lièvre qui voit cet amour se faire sous ses yeux (ou plutôt ne pas oser se faire) de pucelle juste capeble d'écrire des romances sans les vivres. C'est drôle, très bien filé, cela se lit en deux heures et s'inscrit aussitôt dans une constellation dont l'ensemble fait bel et bien une oeuvre originale...

L'Annonce, de Marie-Hélène Lafon. Buchet-Chastel.

On pense à Campagnes de Louis Calaferte en pénétrant, par une nuit formidablement évoquée - nuit d'une région particulière, à Fridières dans le Cantal, semblable à nulle autre - dans l'univers où se retrouve Annette et son enfant, dans un clan familial jalousement clos où l'intrdouit Paul, qu'elle a rencontré par le truchement d'une petite annonce. Dans cette bicoque de bourg étroite et rechignée où il y a un en-bas pour les uns et un enhaut pour les autres, que relie le journal en transit de l'un à l'autre avec ses nouvelles du monde, Annette fait ce qu'elle peut pour être admise de Nicole la soeur et des deux oncles aux figures tutélaires. Et le temps passe, le petit Eric grandit, la maison et le village et le monde traversent les saisons - tout cela que Marie-Hélène Lafon ressaisit dans une écriture âpre, serrée, à la fois très minutieuse et très rythmée. Un exergue annonce la couleur de ce sombre et beau roman, pétri d'humanité: Le papier est bon âne. Ce qu'on lui met sur le dos , il le porte. Tout le poids du monde ici, qu'un style allège pour le meilleur.

Milo, de David Bosc. Alia.

Francis Ponge disait à peu près que le poète est au monde afin de prendre les mots dans son atelier et de les réparer, et c'est un mouvement qu'on retrouve dans le deuxième roman de David Bosc, à la fois par le travail de haute finesse de l'auteur sur l'écriture et par celui de son protagoniste, cassé lui-même, après une séparation, et revenant à la maison fracassée de son passé. Il faut citer immédiatement et entièrement le premier paragraphe de ce livre noir et lumineux à la fois, avant de le lire lentement et avec la plus grande attention aux phrases souvent aussi belles que des vers ou des fragments d'aphorismes, mais sans firitures pour autant: "J'allais dire que pour Emile, qui ne l'a pas vue finir, enmporté par la grippe à quatre-vingt-quatre ans, et pour Karine qui y a perdu son pucelage non loin de son anniversaire, l'année 1990 n'a guère eu de ressemblance. Les jours de pluie de mars, du même mois les heures où, quand même, on s'est chauffé le dos sous le blouson ou l'habit noir, à l'abri du vent. Pour le reste, et même les plus violeurs des événements, le plus obligatoires des misères ou des fêtes, l'écho que ça jetait dans leur crâne était trop différent, par exemple"...

Francis Ponge disait à peu près que le poète est au monde afin de prendre les mots dans son atelier et de les réparer, et c'est un mouvement qu'on retrouve dans le deuxième roman de David Bosc, à la fois par le travail de haute finesse de l'auteur sur l'écriture et par celui de son protagoniste, cassé lui-même, après une séparation, et revenant à la maison fracassée de son passé. Il faut citer immédiatement et entièrement le premier paragraphe de ce livre noir et lumineux à la fois, avant de le lire lentement et avec la plus grande attention aux phrases souvent aussi belles que des vers ou des fragments d'aphorismes, mais sans firitures pour autant: "J'allais dire que pour Emile, qui ne l'a pas vue finir, enmporté par la grippe à quatre-vingt-quatre ans, et pour Karine qui y a perdu son pucelage non loin de son anniversaire, l'année 1990 n'a guère eu de ressemblance. Les jours de pluie de mars, du même mois les heures où, quand même, on s'est chauffé le dos sous le blouson ou l'habit noir, à l'abri du vent. Pour le reste, et même les plus violeurs des événements, le plus obligatoires des misères ou des fêtes, l'écho que ça jetait dans leur crâne était trop différent, par exemple"...

Mal Tiempo, de David Fauquemberg. Fayard.

Mal Tiempo, de David Fauquemberg. Fayard.

J’avais signalé le punch de David Fauquemberg après lecture de Nullarbor (Prix Nicolas Bouvier 2007), et le voici multiplié par dix, dans un roman tendu et captivant, vigoureux et subtil, formidable portrait d’un jeune boxeur cubain « par désespoir », dont l’honneur ombrageux sera en butte aux règles biaisées, voire pourries, de la politique et de la spéculation. Autre portrait non moins complexe, ici « en creux » : celui du narrateur, el Francés, proche sans doute de l’auteur. Passionnant, même pour un lecteur que The Game n’intéresse pas « en soi ». Michel Déon et le chroniqueur de L’Equipe ont raffolé de ce livre qui s’inscrit dans la filiation d’Hemingway et de Mailer !

°°°

BW, de Lydie Salvayre. Seuil.

BW, de Lydie Salvayre. Seuil.

On connaît le talent incisif, cinglant et pénétrant à la fois, de la redoutable Lydie Salvayre. À la férocité critique de cette intraitable observatrice des mondes actuels, s’ajoute ici une profonde tendresse de complicit puis les initiales BW désignent le nom de son compagnon de vie et de rages, mais aussi de passions (sauf celle du voyage, dont BW a l’apanage exclusif), qu’elle écoute et fait parler tout en ne se privant pas de la ramener. Grand voyageur à travers la vie, grand lecteur, grand amateur de femmes, BW fut un éditeur au sens le plus noble du découvreur. Or ce livre raconte son refus d’obtempérer et sa décision de rompre avec l’édition, au fil d’un portrait qui devient celui du nouveau dissident en société de consommation.

L’Invisible, de Pascal Janovjak. Buchet-Chastel.

L’Invisible, de Pascal Janovjak. Buchet-Chastel.

On pense illico à Marcel Aymé en lisant le premier roman de Pascal Janovjak, à la fois pour sa modulation d’un thème cristallisant moult fantasmes (de puissance occulte ou d’assouvissement bestial), et pour sa verve de conteur. Le protagoniste est une sorte d’homme sans qualités à l’époque de Michel Houellebecq, invisible au figuré dans son état d’avocat d’affaires établi au Luxembourg, et qui le devient au propre en une nuit. Premier constat : Janovjak a la « papatte », son récit est d’un écrivain pur jus, avec un mélange de sensualité et d’humour détonant, à quoi s’ajoute une puissance d’évocation « physique » qui rend crédible le paradoxe initial : un corps invisible et qui continue de souffrir de fichues crampes d’estomac et en bave quand on s’assied dessus…

Hors champ, de Sylvie Germain. Albin Michel.

Hors champ, de Sylvie Germain. Albin Michel.

Coïncidence en liaison probable avec l’esprit du temps sensible au thème de la disparition (l’homme perdu dans la foule ou la femme constatant qu’on ne la voit plus au de-là de la cinquantaine…), Sylvie Germain, après L’Inaperçu, revient au thème de l’effacement, ici jusqu’à la dissolution finale du protagoniste, Aurélien de son prénom. Le roman part très bien, notamment avec de superbes page retrouvées du journal de son frère Noël, tabassé par des brutes est vivant désormais comme un presque légume, sur les bienfaits de la lecture et le bel avenir qu’il a devant lui… Du côté d’Aurélien, en une semaine, son sentiment de disparaître progressivement aux yeux des autres est bien perceptible, tout en restant un peu extérieur et par trop démonstratif. On a connu la romancière plus subtilement investie par son sujet, et son écriture moins « faite »…

Efina, de Noëlle Revaz. Gallimard, 182p.

Efina, de Noëlle Revaz. Gallimard, 182p.

Après un premier roman, intitulé Rapport aux bêtes et souvent adulé, excessivement à mon goût en dépit de son originalité certaine, Noëlle Revaz n’a plus rien publié d’égal et l’on se demandait si elle ne resterait pas l’auteure d’un seul livre, « démolie » par un trop brillant début. Tout au contraire : Efina montre une neuve et irrésistible énergie, à quoi s’ajoute l’humour dévastateur des cœurs cabossés. Magnifique roman des relations mimétiques (dont René Girard a tout vu et tout dit) et de la guerre des sexes, Efina est également un double portrait de femme adorablement imbuvable et de comédien, imbuvablement adorable, au fil des années qui ont vu les trentenaires devenir, selon la règle, de futurs quinquagénaires…

°°°

Des hommes, de Laurent Mauvignier. Minuit.

Des hommes, de Laurent Mauvignier. Minuit.

On se dit d’abord que l’auteur s’empêtre, se prend les pieds dans ses phrases et tourne autour du pot, tout au portrait d’une espèce de SDF empoisonnant son entourage familial, avec un premier esclandre qui devrait nous faire juger, plutôt, le milieu en question., Bernard, dit Feu-de-bois, ose offrir un cadeau coûteux à sa sœur. Scandale : d’où lui vient cet argent, lui qui ne cesse de nous pomper… Sur quoi le livre bascule, on se retrouve dans la nuit d’Algérie, quelques décennies plus tôt, et c’est un autre Bernard qu’on découvre, les tenants d’une autre tragédie à double face, la guerre et la jeunesse, des hommes jetés les uns contre les autres et l’école de la vie, comme on dit chez les scouts. À détailler, évidemment, pour la construction et la dentelle barbelée de l’écriture…

Les hauts Plateaux, de Lieve Joris. Actes Sud.

Les hauts Plateaux, de Lieve Joris. Actes Sud.

Après la mort de sa mère, avec laquelle le mésentente fut souvent explosive, Lieve Joris retrouve le Congo de son oncle belge évoqué dans le roman éponyme (Mon oncle du Congo) ou dans l’inoubliable Danse du léopard, du côté d’Uvira et de ses zones restées très dangereuses : plus précisément sur ces hauts plateaux où cohabitent des peuples « oubliés » par les colons ou plus souvent rétifs voire rebelles à leur enseignement. Avec un jeune guide, la voyageuse accomplit une sorte de voyage d’adieu rituel qui n’en est pas moins, aussi, la découverte de terres et de gens qu’elle sait observer dans les moindres détails de la vie, avec un sens du fait symbolique qui donne extrêmement de relief à certains épisodes, et par exemple avec les tournées des évangélisateurs en nouveaux marchands d’illusions préférés aux malheureux instituteurs. Très personnellement impliquée, Lieve Joris témoigne une fois de plus d’un gâchis humain et culturel qu’elle « vit » au milieu de tous les dangers, aussi ferme que poreuse.

Un roman français, de Frédéric Beigbeder. Grasset.

Un roman français, de Frédéric Beigbeder. Grasset.

Vous avez dit « roman » ? On m’explique que c’est pour entrer dans la course aux prix, et le fait qu’après Weyergans, dont le roman l’était tout aussi peu, la remémoration familiale de Beigdeber, amorcée lors d’une garde à vue (il s’est fait ramasser au petit matin des paumés cocaïnomanes tandis qu’un compère leur alignait un peu de neige sur un capot), tient plutôt de la chronique alerte à la néo-hussard et ferait un autre Goncourt bien parisien… FB aussi a la « papatte » chère à Sollers, il a le sens de la tournure et de la formule « à la française », il a un ton à lui, genre vilain canard honteux de son menton en galoche et de ses oreilles décollées, il croyait avoir tout oublié de ses jeunes années et profite de sa cellule pour en tirer quelques souvenirs marquants, et bien plus : un récit alterné présent-passé qui s’étoffe avec plus de sensibilité frottée de mélancolie que dans ses romans à personnages. Sous ses airs de dilettante, le cher « pipole» cache un écrivain. On l’a toujours traité en « petit frère », dont l’aîné serait ici un Bernard Frank…

Le silence des abeilles, de Daniel de Roulet. Buchet-Chastel.

Le silence des abeilles, de Daniel de Roulet. Buchet-Chastel.

S’il y a quelque chose d’un peu « téléphoné » dans la mise en place de cette fable romanesque retraçant la trajectoire d’un enfant du siècle nouveau, rejeton d’un paire de soixante-huitards caricaturaux à souhait, qui oscille lui-même entre la rébellion écolo et le néo-nazisme brouillon, le développement du nouveau roman de Daniel De Roulet vaut cependant par divers aspects. Malgré le récit trop elliptique de son développement personnel, le protagoniste Siddhârta (sic) Schweitzer, renommé Sid par sa grand-mère après l’abandon de ses parents et Sida (resic) par ses camarades d’école, se dégage de cette excessive stylisation au fil des pages, notamment par sa passion des abeilles, au contact de mentors d’occasion (aux States ou sur un alpage des Grisons) et d’une jeune Japonaise amoureuse qui résiste à ses dérives. D’une écriture parfois trop factuelle à mon goût, mais limpide et lumineuse, Daniel de Roulet dégage progressivement une atmosphère très particulière – un espace romanesque réel et personnel.

Pour son premier roman, Jean-Noël Sciarini réussit l'évocation d'un amour fou transportant le jeune Jean, trop grand dans ses baskets mais hypersensible, vers Sarah, camarade aussi brillante que fragile. Elle a été arrachée à son enfance est-berlinoise après la chute du Mur et ne parvient guère à retrouver son équilibre en terre suisse romande. Or, bravant la loi des adultes, Jean va l'enlever à son encadrement psychiatrique pour la ramener à Berlin, au fil d'une fugue ardente et problématique à la fois qui tourne finalement court sous le poids du monde et de la maladie en dépit de l'élan qui porte les deux jeunes gens loin de la médiocrité et des conventions. Dense et intense, d'une belle écriture, ce roman dit, non sans pathos et quelques clichés, les désarrois de la jeunesse actuelle avec une force rebelle qui en impose.

Des ombres dans la forêt

Des ombres dans la forêt  Dans l’incertitude des corps

Dans l’incertitude des corps

Le sieur Edwy Plenel, et le compère Michel Collon, ont parié sur le numérique “bon pour la tête”. Mediapart reste évidemment très politique franco -française, et le tiers-mondisme d'Investig'action ne se discute pas moins, mais le débat peut avoir lieu.

Le sieur Edwy Plenel, et le compère Michel Collon, ont parié sur le numérique “bon pour la tête”. Mediapart reste évidemment très politique franco -française, et le tiers-mondisme d'Investig'action ne se discute pas moins, mais le débat peut avoir lieu.

Ceux qui se demandent où a passé la clef du tombeau des princes russes / Celui qui apprend la mort du colonel Kadhafi sur son smartphone alors qu’il stationne devant la tombe d’un jeune Louis Vautier de Montreux mort à 18 ans à Menton sûrement de phtisie ou peut-être d’avoir joué au Casino va savoir / Celle qui est émue par les roses sèches entourant l’effigie d’une petite fille morte à douze ans et des bricoles dans les années 90 du XXe siècle / Ceux qui lézardent au soleil de Ligurie comme on le faisait du temps de César puis de Stendhal puis de Cavour puis du Cavaliere qui sort peu ces derniers temps /

Ceux qui se demandent où a passé la clef du tombeau des princes russes / Celui qui apprend la mort du colonel Kadhafi sur son smartphone alors qu’il stationne devant la tombe d’un jeune Louis Vautier de Montreux mort à 18 ans à Menton sûrement de phtisie ou peut-être d’avoir joué au Casino va savoir / Celle qui est émue par les roses sèches entourant l’effigie d’une petite fille morte à douze ans et des bricoles dans les années 90 du XXe siècle / Ceux qui lézardent au soleil de Ligurie comme on le faisait du temps de César puis de Stendhal puis de Cavour puis du Cavaliere qui sort peu ces derniers temps /  Celui qui se régale d’un sorbet au limoncello au Café Serafimo de Cervo / Celle qui cherche la dénomination exacte du rouge violacé des bougainvillées / Ceux qui suivent la lente descente du soleil sur la côte ligure en songeant à leurs cousins qui y assisteront tout à l’heure vers Albufeira et à leurs cousines des Canaries un peu plus tard / Celui que réjouit le son de la cloche de l’église saint Jean Baptiste de Cervo sans se douter qu’elle est enregistrée / Celle qui constate que le Wi-Fi du couvent des Augustins ne fonctionne pas /

Celui qui se régale d’un sorbet au limoncello au Café Serafimo de Cervo / Celle qui cherche la dénomination exacte du rouge violacé des bougainvillées / Ceux qui suivent la lente descente du soleil sur la côte ligure en songeant à leurs cousins qui y assisteront tout à l’heure vers Albufeira et à leurs cousines des Canaries un peu plus tard / Celui que réjouit le son de la cloche de l’église saint Jean Baptiste de Cervo sans se douter qu’elle est enregistrée / Celle qui constate que le Wi-Fi du couvent des Augustins ne fonctionne pas /  Ceux qui se répètent que tout est foutu mais que ce n’est pas grave vu que l’Italie reste l’Italie / Celui qui repose sous son mètre de terre arable où l’herbe a repoussé depuis plusieurs années / Celle qui aime l’alliance du vert pharmacie et du blanc clinique sur fond de bleu bigger splash / Ceux qui se rappellent leur visite à Gore Vidal en son nid d’aigle de Ravello le jour où Lady Di s’est crashée / Celui qui s’est exclamé Santa Subita quand il a appris la nouvelle de l’accident de la princesse anglaise / Ceux qui ont dû renoncer à la visite de la villa de la reine d’Espagne transformée en musée dont le personnel faisait grève comme quoi le peuple n’a plus de respect / Celui qui assiste à Portofino au shooting d’une équipe de Dolce & Gabana avec deux tops série B / Celle qui se rappelle une virée dans les Cinque Terre avec Jimmy Parramore le tombeur ricain de l’hôpital cantonal de Lausanne-Switzerland / Ceux qui estiment qu’une orgie entre partenaires consentants est moralement moins grave qu’un concours de continence de paroissiens calvinistes acrimonieux, etc.

Ceux qui se répètent que tout est foutu mais que ce n’est pas grave vu que l’Italie reste l’Italie / Celui qui repose sous son mètre de terre arable où l’herbe a repoussé depuis plusieurs années / Celle qui aime l’alliance du vert pharmacie et du blanc clinique sur fond de bleu bigger splash / Ceux qui se rappellent leur visite à Gore Vidal en son nid d’aigle de Ravello le jour où Lady Di s’est crashée / Celui qui s’est exclamé Santa Subita quand il a appris la nouvelle de l’accident de la princesse anglaise / Ceux qui ont dû renoncer à la visite de la villa de la reine d’Espagne transformée en musée dont le personnel faisait grève comme quoi le peuple n’a plus de respect / Celui qui assiste à Portofino au shooting d’une équipe de Dolce & Gabana avec deux tops série B / Celle qui se rappelle une virée dans les Cinque Terre avec Jimmy Parramore le tombeur ricain de l’hôpital cantonal de Lausanne-Switzerland / Ceux qui estiment qu’une orgie entre partenaires consentants est moralement moins grave qu’un concours de continence de paroissiens calvinistes acrimonieux, etc.

C'est pétillant, vif et frais, rafraîchissant de bout en bout, on pourrait donc en conclure: Champagne, et bientôt éventé, mais il y a autre chose dans ce nouveau roman du brillant épigone des hussards ou de Marcel Aymé, qui tient à un beau sentiment d'amitié exercée à titre posthume. Après être tombé follement amoureux d'une jeune Chinoise, alors qu'il ne fait d'ordinaire que passer d'une conquête à l'autre, le bel et riche Marc, photographe de renom mondial, annonce son mariage à ses amis proches et se crashe le lendemain contre un arbre alors même que sa promise arrive de Shangaï. Catastrophés et plus encore, lesdits amis vont accueillir la mariée, du genre tueuse en apparence et qui va nouer avec chacun d'eux (chacun étant narrateur à tour de rôle) des relations à tout coup révélatrices. On n'en dira pas plus, sinon que ce roman mené à la cravache nous vaut une délectable satire des milieux à la coule où tout roule (y compris les moteurs de luxe bios carburant aux déchets végétaux), des variations assez corsées sur les rapports entre la France et le Chine, et une brochette de portraits enlevés avec maestria. Bref, dans la tradition de la "ligne claire" des conteurs moralistes, cette comédie épatante, juste frangée de mélancolie par un élément que le lecteur découvrira en cours de route, vaut les quelques heures de lecture durant lesquelles on ne cesse de sourire.

C'est pétillant, vif et frais, rafraîchissant de bout en bout, on pourrait donc en conclure: Champagne, et bientôt éventé, mais il y a autre chose dans ce nouveau roman du brillant épigone des hussards ou de Marcel Aymé, qui tient à un beau sentiment d'amitié exercée à titre posthume. Après être tombé follement amoureux d'une jeune Chinoise, alors qu'il ne fait d'ordinaire que passer d'une conquête à l'autre, le bel et riche Marc, photographe de renom mondial, annonce son mariage à ses amis proches et se crashe le lendemain contre un arbre alors même que sa promise arrive de Shangaï. Catastrophés et plus encore, lesdits amis vont accueillir la mariée, du genre tueuse en apparence et qui va nouer avec chacun d'eux (chacun étant narrateur à tour de rôle) des relations à tout coup révélatrices. On n'en dira pas plus, sinon que ce roman mené à la cravache nous vaut une délectable satire des milieux à la coule où tout roule (y compris les moteurs de luxe bios carburant aux déchets végétaux), des variations assez corsées sur les rapports entre la France et le Chine, et une brochette de portraits enlevés avec maestria. Bref, dans la tradition de la "ligne claire" des conteurs moralistes, cette comédie épatante, juste frangée de mélancolie par un élément que le lecteur découvrira en cours de route, vaut les quelques heures de lecture durant lesquelles on ne cesse de sourire.  Thomas Bernhard. Mes Prix littéraires. Gallimard, coll. Du Monde entiuer, 162p.

Thomas Bernhard. Mes Prix littéraires. Gallimard, coll. Du Monde entiuer, 162p. Di

Di

Michèle Lesbre, Nina par hasard. Sabine Weispieser, 189p.

Michèle Lesbre, Nina par hasard. Sabine Weispieser, 189p. Christian Kracht, Je serai alors au soleil et à l’ombre. Traduit de l’allemand par Gisèle Lanois. Jacqueline Chambon, 142p.

Christian Kracht, Je serai alors au soleil et à l’ombre. Traduit de l’allemand par Gisèle Lanois. Jacqueline Chambon, 142p.

Discours parfait, de Philippe Sollers Gallimard, 918p.

Discours parfait, de Philippe Sollers Gallimard, 918p. Nous étions des passe-muraille, par Jean-Noël Sciarini. Ecole des loisirs, 178p.

Nous étions des passe-muraille, par Jean-Noël Sciarini. Ecole des loisirs, 178p. Le corps de l'autre, par Georges-Olivier Châteaureynaud. Grasset, 356p.

Le corps de l'autre, par Georges-Olivier Châteaureynaud. Grasset, 356p. L'Horizon, de Patrick Modiano. Gallimard, 171p.

L'Horizon, de Patrick Modiano. Gallimard, 171p.  Walter Benjamin, par Howard Caygill, Alex Coles et Richard Appignanesi. Illustrations d'Andrzjej Klimowski. Rivages Poche/Petite Bibliothèque, 177p.

Walter Benjamin, par Howard Caygill, Alex Coles et Richard Appignanesi. Illustrations d'Andrzjej Klimowski. Rivages Poche/Petite Bibliothèque, 177p. François Emmanuel, Jours de tremblement. Seuil, 175p.

François Emmanuel, Jours de tremblement. Seuil, 175p. Incidences, de Philippe Djian. Gallimard, 232p.

Incidences, de Philippe Djian. Gallimard, 232p.

Le dernier crâne de M. de Sade, de Jacque Chessex. Grasset, 170p.

Le dernier crâne de M. de Sade, de Jacque Chessex. Grasset, 170p. Mes illusions donnent sur la cour, de Sacha Sperling. Fayard, 265p.

Mes illusions donnent sur la cour, de Sacha Sperling. Fayard, 265p.

Maurice à la poule, de Matthias Zschokke. Traduit de l'allemand par Patricia Zurcher. Zoé, 258p, Prix Femina "étranger" 2009

Maurice à la poule, de Matthias Zschokke. Traduit de l'allemand par Patricia Zurcher. Zoé, 258p, Prix Femina "étranger" 2009 L'énigme du retour, de Dany Laferrière. Grasset, 299p.