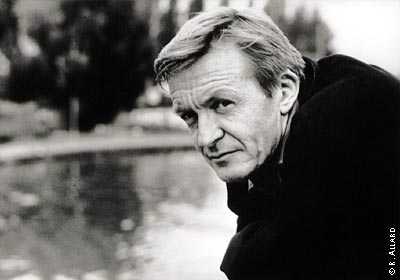

De l’instant présent et du regard « ailleurs ». Sur l'éternel retour et le point de vue de Philippe Sollers. De la façon particulière, chez le lagopède, de roter.

A La Désirade, ce dimanche 15 janvier 2017. - Je rodais sous le volcan lorsque j’ai découvert Le gai savoir sur le sable blanc de quelque île Bienheureuse, à vingt ans et des poussières, en compagnie de la fille et du garçon que j’aimais alors, alternant cette lecture et celle de Malcolm Lowry, mais déjà je regardais ailleurs : je savais que ma vérité était ailleurs.

Jamais je n’ai pris Nietzsche tout à fait au sérieux, l’image d’Héraclite se jetant dans le cratère m’a toujours paru du kitsch, et cette histoire d’éternel retour vécue par Sollers dans Une vie divine me semble également « de la littérature ».

Au-dessous du volcan, ça c’était autre chose : c’était LA littérature telle que je l’entends, qui passe les grands mots et les délires solipsistes de la poésie philosophique à la Zarathoustra.

LA littérature ne dresse pas devant moi des idoles ou des statues de Commandeur, mais m’ouvre des portes et des mondes. Une chose m’intéresse alors dans Une vie divine, et c’est la façon de Sollers de regarder ailleurs pendant qu’il note telle ou telle phrase de Nietzsche, l’air de dire « cause toujours », quand il ne l’écrit pas carrément. De la même façon, et c’est pourquoi je l’apprécie, ce livre m’incite à tout moment à penser à mon tour « cause toujours », comme si le solipsisme de Sollers restait entr’ouvert, si j’ose dire.

François Truffaut remarquait, à propos du Macbeth d’Orson Welles, que celui-ci regarde toujours ailleurs à travers tout le film, comme s’il voyait quelque chose ou quelqu’un de plus fort que tout pendant que tel ou telle lui parle. Ce regard étrange, un peu fou, je le sens à tout moment dans LA littérature, de Shakespeare à Proust ou de Dante à Dostoïevski. Or ce regard seul me délivre de mon solipsisme et m’ouvre entièrement à la porosité.

LA voix qui cristallise toutes les voix, LE regard qui nous fait entrer dans toutes les maisons et tous les cœurs, LE rythme de telle ou telle pulsation d’écriture ne sont plus alors de l’ordre de la « littérature », au sens du words words words, mais de LA littérature qui raconte notre histoire, une bribe après l’autre, depuis la nuit des temps.

Je n’ai pas besoin d’aller à Stromboli pour y être. J’ai revu l’autre jour le film de Rosselini, où toutes les passions sont en somme mises « sur le feu », de la nature et des hommes. Or cela, ce matin, me rase. De ma table matinale, je vois les montagnes enneigées, flottant sur le stratus comme des îles, émerger dans le ciel rose. Tel est l’instant présent, que je savoure sans en faire une doctrine. Or c’est cela même, alors que le rose du ciel là-bas semble prendre feu, qui semble si vain ce matin : ces doctrines en piles et en strates, que je ne trouve chez aucun des auteurs auxquels je tiens vraiment, je dirais ce matin : de Tchékhov à Proust ou de Balzac à Trevor, d’Eschyle à Bernanos, entre mille autres.

Les Alpes ce matin ne se la jouent pas fuligineuse et dramatique, comme à Stromboli, mais plutôt contemplative et zen; et ce matin, tiens, j’irais bien faire un tour sur les traces du lagopède des neiges, dont me réjouit toujours le rot d’enfant gavé dans le silence des cols préalpins…

La chimpanzée blonde est sortie, à mon insu, de la page 460 d’Une vie divine. C’est tout à fait le genre de la positiviste américaine que je rencontrai à sept reprises au cours de mes pérégrinations dans le monde et l’arrière-monde, me demandant à chaque fois à quelle Cause j’avais enfin résolu de me consacrer. L’idée que je puisse vouer ma vie à la lecture et à l’écriture l’insupportait absolument. La pire de ces réincarnations de la fameuse Petite Femme de Kafka, qui représente l’équivalent des Pépères scrutant les femmes-fontaines à la longue-vue phalloïde et tremblotante de culpabilité, me traqua sept jours durant dans les rues de Cordoue, avant que je ne la semasse (ceci est un subjonctif andalou typique) dans les enchevêtrements de la Mezquita.

La chimpanzée blonde est sortie, à mon insu, de la page 460 d’Une vie divine. C’est tout à fait le genre de la positiviste américaine que je rencontrai à sept reprises au cours de mes pérégrinations dans le monde et l’arrière-monde, me demandant à chaque fois à quelle Cause j’avais enfin résolu de me consacrer. L’idée que je puisse vouer ma vie à la lecture et à l’écriture l’insupportait absolument. La pire de ces réincarnations de la fameuse Petite Femme de Kafka, qui représente l’équivalent des Pépères scrutant les femmes-fontaines à la longue-vue phalloïde et tremblotante de culpabilité, me traqua sept jours durant dans les rues de Cordoue, avant que je ne la semasse (ceci est un subjonctif andalou typique) dans les enchevêtrements de la Mezquita.

Les cygnes de Silvaplana. Découpage de LK.

Les cygnes de Silvaplana. Découpage de LK.

Entre Balzac et les Russes

Entre Balzac et les Russes

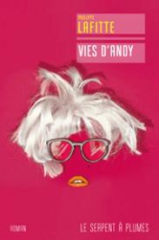

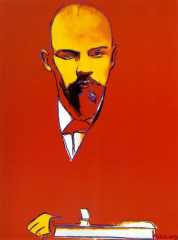

Loin de donner dans la jobardise au goût du jour, pas plus que dans le trop facile persiflage, Philippe Lafitte (re)construit un beau personnage de nature hypersensible, fragile, angoissé par le vide (au tout début de sa métamorphose, Sandy réduit l’œuvre d’Andy à ce même vide) et cherchant un nouveau sens à sa vie, équivalant finalement à une sorte de renaissance d’Andy. Parallèlement, loin d’être réduite à l’hystérique déséquilibrée dont on garde l’image, Valerie Solanas se trouve comme « sauvée » par le romancier, ou plus précisément par la rencontre « magique » de Sandy. Dans la foulée, on ne manquera pas de remarquer l’humour de la situation, qui fait se côtoyer, puis s’aimer presque, les deux marginales en quête d’un peu de bonheur compensant leur inassouvissement profond.

Loin de donner dans la jobardise au goût du jour, pas plus que dans le trop facile persiflage, Philippe Lafitte (re)construit un beau personnage de nature hypersensible, fragile, angoissé par le vide (au tout début de sa métamorphose, Sandy réduit l’œuvre d’Andy à ce même vide) et cherchant un nouveau sens à sa vie, équivalant finalement à une sorte de renaissance d’Andy. Parallèlement, loin d’être réduite à l’hystérique déséquilibrée dont on garde l’image, Valerie Solanas se trouve comme « sauvée » par le romancier, ou plus précisément par la rencontre « magique » de Sandy. Dans la foulée, on ne manquera pas de remarquer l’humour de la situation, qui fait se côtoyer, puis s’aimer presque, les deux marginales en quête d’un peu de bonheur compensant leur inassouvissement profond.