Plus de 60 ans après les faits, la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a reconnu vendredi 26 novembre 2010, la responsabilité directe de Staline dans le massacre de 22.000 officiers polonais, à Katyn. Une étape essentielle dans le chemin de la réconciliation russo-polonaise.

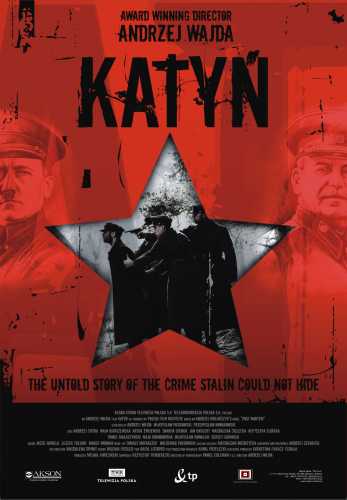

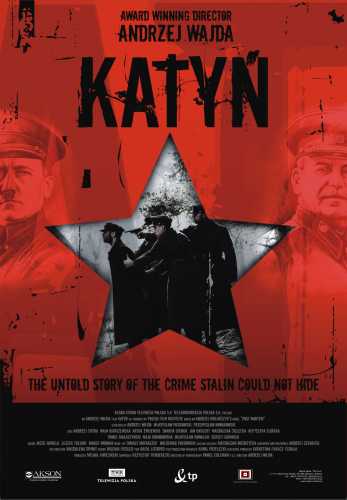

Katyn. Crime et mensonge. Le crash de la mémoire blessée. Le film de Wajda sur DVD, avec un témoignage de Joseph Czapski et un entretien avec Wajda.

On sort bouleversé de la projection de Katyn, dernier film du réalisateur polonais Andrzej Wajda, consacré au massacre de 25.000 officiers et universitaires polonais sur ordre de Staline, en 1940.

Rappel des faits après la récente tragédie de Smolensk.

En mars 1940, 25.000 officiers et universitaires polonais, prisonniers de l'Armée rouge, ont été massacrés sur ordre de Staline à Katyn. Le crime a été dénié par les Soviétiques jusqu'en 1989, faussement attribué jusque-là aux nazis. De nombreux Russes continuent d'ailleurs d'entretenir le mythe, comme pas mal de communistes européens. Or Vladimir Poutine, après Boris Eltsine, s'apprêtait à rendre ces jours hommage à la mémoire des victimes de Katyn, avec les plus hautes autorités polonaises, anéanties par le crash du Tupolev. À la suite de cette nouvelle tragédie et pour rappeler que celle de Katyn fit l'objet du dernier film du grand réalisateur polonais Andrzjej Wajda, voici la lettre que notre ami Philip Seelen adressa, en avril 2009, à l'écrivain français Bertrand Redonnet installé aux marche sde la Pologne.

Paris le 8 avril 2009

Cher Bertrand,

Krzysztof Pruszkowski, artiste photographe polonais vivant en France, un ami depuis plus de 25 ans, m’a invité à la projection de Katyn, le film du réalisateur Andrzej Wajda sorti le 1er avril à Paris, dans 3 petites salles, au milieu d’une grande indifférence, en catimini et sans campagne de promotion digne de ce nom. En Pologne, la date choisie pour la sortie du film, qui a attiré plus de 3 millions de spectateurs, était très symbolique. Ce fut le 17 septembre 2007, jour anniversaire de l’entrée des troupes de l’Armée Rouge dans l’Est de la Pologne, en 1939, en vertu des closes secrètes du Pacte Hitler - Staline.

J’ai été profondément touché par ce film dur, sobre, sombre et tragique qui n’est pas une reconstitution historique made in Hollywood, mais la lecture cinématographique et dramatique par Wajda de l’histoire de ce crime, de ce mensonge et de cette souffrance qui ont ébranlé le peuple et la nation polonaises depuis bientôt 70 longues années. Je viens donc de passer de longues heures avec Krzysztof à discuter du film, de son accueil en France par la critique, la presse et la télévision. De ces discussions passionnées et de mes relectures de l’œuvre de Jozef Czapski est née la trame de cette première lettre consacrée à nos échanges sur l’histoire et la vie des Polonais telles que toi et moi nous les voyons et nous les ressentons.

J’ai été profondément touché par ce film dur, sobre, sombre et tragique qui n’est pas une reconstitution historique made in Hollywood, mais la lecture cinématographique et dramatique par Wajda de l’histoire de ce crime, de ce mensonge et de cette souffrance qui ont ébranlé le peuple et la nation polonaises depuis bientôt 70 longues années. Je viens donc de passer de longues heures avec Krzysztof à discuter du film, de son accueil en France par la critique, la presse et la télévision. De ces discussions passionnées et de mes relectures de l’œuvre de Jozef Czapski est née la trame de cette première lettre consacrée à nos échanges sur l’histoire et la vie des Polonais telles que toi et moi nous les voyons et nous les ressentons.

L’ombre des charniers de Katyn est tombée pendant plus de 50 ans sur les morts et les vivants, sur la Pologne, sur la Russie mais aussi sur l’Occident et sur toute l’Europe issue du cataclysme de la guerre et du partage est-ouest de notre continent. Aujourd’hui, la tragédie de Katyn est passée définitivement dans l’histoire. Elle est enfin passée pour toujours du côté de la lumière, du côté de la vérité, du côté de l’écriture et de la lecture. Voilà l’actualité de Katyn.

L’ombre des charniers de Katyn est tombée pendant plus de 50 ans sur les morts et les vivants, sur la Pologne, sur la Russie mais aussi sur l’Occident et sur toute l’Europe issue du cataclysme de la guerre et du partage est-ouest de notre continent. Aujourd’hui, la tragédie de Katyn est passée définitivement dans l’histoire. Elle est enfin passée pour toujours du côté de la lumière, du côté de la vérité, du côté de l’écriture et de la lecture. Voilà l’actualité de Katyn.

En effet, comment concevoir une Europe des peuples, des nations ou des régions si chacun garde pour lui le souvenir et la mémoire de ses souffrances, si chacun reproche en silence aux autres leur ignorance de ses souffrances ou si chacun s’emporte seul contre l’amnésie partielle d’une Histoire qui nous est pourtant commune à tous ?

Comment construire une mémoire commune et partagée si de la Deuxième guerre mondiale nous ne retenons que l’extermination des juifs d’Europe par les Allemands et la terreur nazie ? Comment dialoguer entre Européens si des sujets comme l’agression de l’URSS sur la Pologne en 1939 restent tabous ou secondaires, sous prétexte que Staline s’est retrouvé dans le camp des vainqueurs en 1945 ? Le fait indéniable que les peuples de l’URSS ont payé un très lourd tribut en vies humaines pour la défaite du nazisme doit-il nous empêcher de connaître les vérités sur les errements assassins et impériaux de la politique stalinienne ?

Katyn est entré par ce film au panthéon du cinéma. Katyn appartient pour toujours à cette Elysée de notre mémoire contemporaine que représente aujourd’hui le septième art. Et dans le même temps, Katyn est aussi devenu un objet de consommation culturelle. Ma tante de Hollande, mon cousin de Seattle, ou ma concierge peuvent tous acheter le DVD de Katyn, le visionner sur leur écran plat et s’en faire un avis. Il y a peu encore la tragédie Katyn n’était accessible qu’aux Polonais et aux spécialistes de l’histoire de la deuxième guerre mondiale.

Katyn est entré par ce film au panthéon du cinéma. Katyn appartient pour toujours à cette Elysée de notre mémoire contemporaine que représente aujourd’hui le septième art. Et dans le même temps, Katyn est aussi devenu un objet de consommation culturelle. Ma tante de Hollande, mon cousin de Seattle, ou ma concierge peuvent tous acheter le DVD de Katyn, le visionner sur leur écran plat et s’en faire un avis. Il y a peu encore la tragédie Katyn n’était accessible qu’aux Polonais et aux spécialistes de l’histoire de la deuxième guerre mondiale.

Katyn n’est donc plus un événement contemporain, comme ne le sont plus ni le Goulag, ni Auschwitz, ni Guernica ou Oradour-sur-Glane. La génération responsable ou victime directe rescapée de ces événements est en voie de disparition. Elle n’est plus depuis longtemps aux commandes du monde dans lequel nous vivons. Notre génération n’est pour rien dans l’existence de ces événements tragiques de la première moitié du vingtième siècle. Wajda lui-même du haut de ses 82 ans est déjà et aussi le fils d’un supplicié de Katyn. Il est donc grand temps que nous, Européens, nous nous réappropriions toutes nos Histoires et que nous tentions de manière vivante et adulte d’en faire notre Histoire Commune.

La sortie de Katyn au cinéma est, quant à elle, un événement contemporain qui nous concerne tous, quelles que soient nos origines et nos histoires sur ce continent. Katyn, ce n’est pas, ce n’est plus et d’ailleurs cela ne l’a jamais été, une affaire entre les seuls Polonais et les seuls Russes. Katyn appartient au patrimoine historique commun de tous les Européens.

Bertrand, je vais essayer de te raconter ici ce que le film de Wajda ne raconte pas.

LE CRIME

Moscou. 5 mars 1940. Palais du Kremlin. Le Politburo du Parti Communiste de l’Union Soviétique, présidé par Staline, débat du sort des officiers polonais arrêtés et capturés dans la partie est de la Pologne agressée et envahie le 17 septembre 1939 par l’Armée Rouge. 250'000 militaires polonais sont faits prisonniers. Le Généralissime s’oppose à la libération de 26'000 officiers. Le Général Grigori Koulik, Commissaire adjoint à la Défense, qui commandait le front polonais a proposé de libérer tous les officiers. Le Maréchal Vorochilov, artisan des purges de 1938 et 1939 au sein de l’Armée Rouge qui firent plus de 40'000 victimes, parmi les officiers et le haut commandement soviétique, est lui aussi d’accord pour cette libération.

Mais Lev Mekhlis, homme de confiance et ancien secrétaire particulier de Staline, s’y oppose. Ce Commissaire politique, rédacteur en chef de La Pravda (La Vérité), est l’organisateur de l’Holodomor, la funeste politique stalinienne de 1932 qui entraîna l’extermination par la faim des paysans ukrainiens opposés à la collectivisation des terres. Cette politique fit plus de 6 millions de victimes. Mekhlis maintient que les prisonniers polonais sont infestés d’ennemis de classe dont il faut se débarrasser à tout prix.

Staline s’oppose à toute libération. Après enquête, les Polonais jugés gagnables à la cause bolchevique sont relâchés, sauf les 26'000 officiers suspects qui voient leur sort tranché par le Politburo du 5 mars 1940. Le Chef du NKWD Lavrentiy Béria établit dans son rapport que 14'700 officiers et policiers polonais ainsi que 11'000 propriétaires terriens « contre-révolutionnaires » sont des « espions et des saboteurs, des ennemis endurcis du système soviétique » et qu’ils doivent être jugés et éliminés. Staline fut le premier à signer le rapport, suivi de Vorochilov, Molotov, et Mikoyan. Interrogés par téléphone, Kalinine et Kaganovitch votèrent également « pour » la mort.

Ce massacre programmé dépasse alors de loin, par son ampleur, les éliminations physiques de masse courantes du NKVD. La police secrète est pourtant une habituée du « degré suprême du châtiment », désigné alors par ce sigle terrible de « VMN » ou par l’acronyme « Vychka » mot de code pour signifier l’élimination simultanée de plusieurs victimes, « le gros ouvrage » comme dit Staline.

C’est Vasili Mikhailovich Blokhine, major-général du NKWD, vétéran de l’armée tsariste, tchékiste de la première heure, recruté par Staline lui-même en 1921, qui est désigné par les chefs du Politburo de l’URSS pour mener à bien ces exécutions massives. Cet acolyte du Maître du Kremlin est à la tête du Commissariat rattaché au Département Administratif du Politburo, responsable de la prison de la Loubianka à Moscou et donc des mises à mort décidées par l’instance suprême. Le bourreau en chef des grandes purges staliniennes et sanglantes de 1936 va brouiller machiavéliquement les pistes pour tenter de maintenir à jamais un secret total sur les responsabilités russes de ce crime génocidaire.

Blokhine va prouver qu’il est bien l’homme de la situation. Tout en planifiant l’ensemble de ces exécutions de masses, il va se mettre personnellement à l’ouvrage. Il se rend au camp d’Ostachkow où, à l’aide des tristement célèbres frères Vassili et Ivan Jigarev, exécuteurs féroces du NKWD. Il organise, en bon stakhanoviste de la mort, l’assassinat de 250 personnes par nuit, dans une baraque aux murs bien isolés. Vêtu d’un tablier de boucher et d’une casquette, armé d’un pistolet allemand Walther PPK utilisé par la police criminelle allemande, pour brouiller les pistes, il extermine à lui seul 7000 hommes en 28 nuits. Cet acte de bravoure assassine pourrait faire de ce vaillant communiste un des meurtriers de masse, à l’arme de poing, le plus prolifique de l’histoire humaine.

LE MENSONGE

Le 14 octobre 1992, ce sont les photocopies de cette décision du Politburo de l’URSS du 5 mars 1940, signée de la main de Staline et de ses acolytes, qu’un émissaire du Président de la Russie Boris Eltsine viendra, à Varsovie, remettre au Président Lech Walesa. C’est la preuve indiscutable de l’organisation de ces massacres par le gouvernement de l’URSS. Après 50 années de secret et d’intox sur les responsables de ces massacres, il s’agit enfin du premier document signé de la main de Staline, impliquant directement le Politburo de l’URSS et ordonnant au NKVD de procéder à des exécutions de masses, qui soit rendu public.

Revenons à cette terrible époque. Dès le 10 février 1940, 140'000 polonais, propriétaires fonciers, paysans aisés, artisans et commerçants étaient arrêtés et déportés au Goulag. Enfin plus de 65'000 personnes, essentiellement des femmes et des enfants furent aussi arrachés à leur terre, leurs maisons, leurs parents, leurs amis. Entre septembre 1939 et juin 1941, les Soviétiques assassinèrent et déportèrent plus de 440'000 Polonais.

Mais les pages de l’Histoire se tournent. Le 22 juin 1941 l’Allemagne envahit la Russie. Le 30 Juillet 1941 le traité soviéto-polonais, signé à Londres, proclame la caducité du Pacte Hitler-Staline de 1939 concernant le partage de la Pologne entre les nazis et les communistes. Les deux pays rétablissent les relations diplomatiques et s’engagent à coopérer dans la lutte contre l’Allemagne nazie. Il est prévu de constituer, sur le territoire de l’URSS, une armée polonaise soumise pour les questions opérationnelles au commandement soviétique. Une « amnistie » - terme étrange et même humiliant, s’agissant de civils et de militaires déportés - est étendue à « tous les citoyens polonais privés de liberté sur le territoire soviétique. »

Août 1941 l’armée polonaise commença à se reconstituer en Russie. Manque à l’appel les 25'000 hommes des massacres de la Forêt de Katyn. Les Polonais les chercheront en vain pendant des mois dans l’immense prison des peuples que constitue alors l’URSS de Staline. Ils butent sans cesse et sans fin sur les silences et les fausses pistes savamment entretenues par tout un régime de terreur complice de ce crime et solidaire dans le maintien absolu, et à tout prix, de ce terrible secret d’Etat.

Au printemps 1943, nouveau rebondissement de l’Histoire. L’occupant nazi découvre le charnier de Katyn, convoque sur place des spécialistes de douze pays et un représentant de la Croix Rouge Internationale qui tous prouvent, sans aucun doute, la culpabilité des Soviétiques dans ce massacre.

Les Nazis orchestrent alors autour de ce crime une ignoble campagne de propagande antisémite dont ils ont le secret. Ils prétextent l’origine juive d’une partie des cadres du parti bolchevique et du NKWD pour mettre en garde les peuples d’Europe sur le sort semblable que leurs réserveraient les « Judéo-bolcheviques » s’ils arrivaient au pouvoir. « L’anéantissement des juifs pour ne pas être anéanti par eux », c’est le thème qui constitue le cœur de cette infecte propagande allemande sur Katyn.

Les Soviétiques nient farouchement. En décembre 1943, ils réinvestissent les lieux de leur crime où ils mettent en scène leur mensonge d’Etat. Le 24 janvier 1944, une « Commission Spéciale » constituée exclusivement d’experts soviétiques rend ses conclusions : les prisonniers polonais détenus dès 1939 par l’Armée Rouge auraient été affectés à l’entretien des routes dans trois camps à l’ouest de Smolensk. En août 1941, surprises par l’avance rapide de la Wehrmacht, les autorités soviétiques n’auraient pas eu le temps de les évacuer. Les Allemands les auraient alors exécutés pendant l’automne 1941, juste après leur arrivée en ces lieux.

Mais 18 mois plus tard, pressentant le retournement de la situation militaire, les SS auraient imaginé une « provocation » pour imputer à l’Union Soviétique la responsabilité de leur crime. Ils auraient exhumé les cadavres et les auraient dépouillés de tout document postérieur à avril 1940. Enfin ils auraient fait ensevelir une deuxième fois les corps. Cette opération aurait été, toujours selon les Russes, effectuée par un groupe de 500 prisonniers de guerre russes dont des témoignages fiables auraient été recueillis par la « Commission Spéciale ». Forts de leur «mensonge d’Etat », les Soviétiques organisèrent, film à l’appui, une campagne de désinformation et de propagande internationale accusant les Allemands de cette extermination de masse qui, durant des décennies et jusqu’à aujourd’hui encore, fut relayée par les communistes et les progressistes du monde entier.

En mars 1959, 6 ans après la mort de Staline, 3 ans après les dénonciations de ses crimes par le Parti Soviétique lui-même, Chelepine, chef du KGB, adressa un rapport à Khrouchtchev. C’est ce même Khrouchtchev qui avait été en 1940 l’organisateur de la déportation au Goulag des 440'000 Polonais, habitants des territoires occupés en septembre 1939 par l’Armée Rouge. C’est ce même Khrouchtchev qui était devenu entre temps le chef du PC soviétique et le pourfendeur angélique des crimes de Staline.

Avec le plus grand cynisme, Chelepine rappelait dans son rapport le détail du massacre des officiers polonais et se félicitait du succès de sa désinformation, estimant que désormais « les conclusions soviétiques s’étaient profondément enracinées dans l’opinion publique internationale. » En conséquence, il préconisait de détruire toutes les archives concernant l’affaire afin d’éviter « qu’un cas imprévisible puisse mener à la révélation de l’opération réalisée, avec toutes les conséquences désagréables pour notre Etat. » Khrouchtchev donna l’ordre de destruction, mais les archives du Politburo ne furent pas expurgées, personne ne pouvait douter un seul instant à cette époque que toute l’URSS disparaîtrait de la surface de la terre 30 ans plus tard et que les « ennemis du communisme » auraient alors accès à ces archives.

Durant les années 1960 et 1970, l’URSS poursuivit son mensonge d’Etat, allant jusqu’à faire interdire l’érection en Angleterre d’un monument privé à la mémoire des victimes de Katyn. La complicité dans l’étouffement de la vérité autour des massacres de Katyn a été partagée, à des degrés divers, par l’ensemble des élites politiques, des historiens, des médias et des intellectuels européens. Dis-moi Bertrand, quand as-tu vu une seule fois en 40 ans un appel d’un comité pour la vérité sur Katyn appuyé par une liste de politiciens et d’intellectuels célèbres en Occident et faisant la une de nos quotidiens ?

LA SOUFFRANCE

Après 1945, les Russes prétendaient offrir aux Polonais une alliance pour plusieurs siècles entre leurs deux pays. Mais comment une telle alliance aurait-elle pu se bâtir sur une telle atrocité et sur un tel mensonge d’Etat? Le régime communiste né en Pologne de l’occupation soviétique de 1945 s’est toujours aligné sur le mensonge des Russes. Katyn était un mot interdit en Pologne. Ceux qui l’évoquaient pour dénoncer le mensonge russe se voyaient persécutés, privés de leurs droits à une vie normale, emprisonnés ou torturés. L’exil était alors leur seule planche de salut.

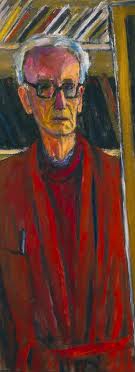

Nombreux furent les artistes, intellectuels, écrivains, scientifiques, opposants au régime communiste à continuer la lutte pour la vérité sur Katyn depuis leur terre d’exil. Jozef Czapski fut un des plus renommé de ces opposants. C’est lui qui fut désigné en été 1941, par le général Sikorski pour retrouver en Russie les 26'000 militaires disparus.

Nombreux furent les artistes, intellectuels, écrivains, scientifiques, opposants au régime communiste à continuer la lutte pour la vérité sur Katyn depuis leur terre d’exil. Jozef Czapski fut un des plus renommé de ces opposants. C’est lui qui fut désigné en été 1941, par le général Sikorski pour retrouver en Russie les 26'000 militaires disparus.

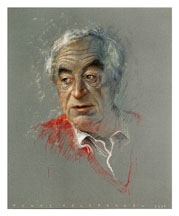

Jozef Czapski, officier emprisonné au camp de Starobielsk, miraculeusement rescapé de la tuerie, avec 62 de ses camarades, dressera de mémoire la première liste des disparus, qui comporta rapidement plus de 4000 noms. Il consacrera le reste de sa vie à se battre pour imposer la vérité sur Katyn. Son combat commence en juillet 1941, lorsque fut annoncée la constitution de l’armée polonaise sur le territoire de l’URSS avec tous les citoyens polonais présents ou emprisonnés. Il ne s’est jamais arrêté de combattre jusqu’à sa mort en 1993 à 97 ans.

Czapski vivant son exil en France, figure emblématique, référence morale de l’intelligentsia polonaise, peintre et écrivain, francophile passionné, auteur d’un journal personnel de plus de 250 volumes, témoignage lumineux sur le siècle des génocides entre européens et sur la résistance des Polonais aux affres des guerres, des révolutions et des massacres, Czapski nous a laissé une merveille sous la forme d’un petit ouvrage écrit à chaud en 1945 : « Souvenirs de Starobielsk ». Czapski y avoue sa souffrance personnelle, son impuissance et sa défaite. Envoyé à la recherche de ses compatriotes disparus en URSS, il doit faire un rapport négatif au Général Anders chargé par Sikorski de reconstituer une armée polonaise en Russie.

Czapski est de ceux qui énoncent alors une série de faits crus qui détonnent dans l’ambiance générale de 1945. Il est de ceux qui risquent de nuire à la reconstruction de

l’Europe organisée à leur guise par les vainqueurs, les Russes et les Américains, qui ont décidé ainsi du sort de la Pologne à Yalta, sans aucunement tenir compte des aspirations réelles de son peuple. Le monde choqué par les horreurs nazies n’est pas prêt à écouter les victimes d’autres horreurs. Parler d’autres crimes paraît alors déplacé.

Dans Souvenirs de Starobielsk Czapski nous raconte comment, en 1939, lui l’officier polonais, en guerre contre l’Allemagne, a vécu l’attaque surprise de l’Armée Rouge dans le dos de son régiment. Il décrit le déroulement farouche des ultimes batailles contre l’envahisseur venu de l’Est par traîtrise. Il relate le long voyage des prisonniers vers les camps où ils seront détenus. Il évoque la vie quotidienne de ses compagnons d’infortune au camp de Starobielsk. Il nous retrace comment, progressivement, après mars 1940, il voit partir ses amis, le lieutenant Ralski, naturaliste et professeur à l’université de Poznan, le docteur Kempner médecin chef de l’hôpital de Varsovie, Stanislas Kuczinsky architecte qui fut le premier à partir pour une destination inconnue en automne 1939, comme tant d’autres. Le décompte funeste se déroule inexorablement, page par page. On s’attache ainsi à des dizaines de ces figures de prisonniers qui recevront bientôt une balle dans la nuque comme 25'000 autres figures avec qui Czapski passe leur dernier hiver, l’hiver très dur de 1939-1940.

Czapski nous fait aussi le récit détaillé de sa libération et de sa longue et infructueuse recherche des prisonniers disparus dont on est sans nouvelles. Czapski, qui parle couramment russe, mentionne les portes closes, les réponses évasives, les mensonges, les silences gênés qu’il rencontre partout auprès des officiels soviétiques interrogés dans le cadre de son enquête. Il fait état de la réflexion, en fait le seul véritable aveu russe du crime, de Mierkulov, substitut de Beria chef du NKWD qui, interrogé en octobre 1940 sur la possibilité d’utiliser les détenus issus des camps de Kozielsk et Starobielsk comme cadres de la future armée polonaise, déclare : « Non, pas ceux-ci ! Nous avons commis à leur égard une grave faute ».

Les Généraux Sikorski et Anders, l’Ambassadeur Kot et Czapski sont les héros de cette recherche sans espoir. Ils vont rencontrer Staline à trois reprises dans son bureau du Kremlin. Pour retrouver la trace de ses amis disparus Czapski va interroger des centaines de polonais et de russes libérés et de retour des camps du Goulag. Avec une obstination et un courage sans borne il s’impose même au général Nasiedkin, chef de tous les camps qu’il va jusqu’à débusquer dans son PC secret du GOULAG (Direction supérieure des Camps) à Orenbourg. Il dévoile ainsi au monde, 20 ans avant Soljénitsyne, l’existence de l’organisme chargé de centraliser l’administration des camps de la mort de l’archipel du Goulag, tout cela en vain. Il rencontrera même l’officier qui interrogea pour le NKWD, les officiers disparus, le Général Raichman. Mais ce fut toujours la loi du silence qui l’emporta.

Czapski découvrit le fonctionnement véritablement maffieux des plus hautes instances qui gouvernaient l’URSS. L’omerta, pour protéger le secret d’état que représentait alors l’exécution des Polonais fonctionnait sans aucun raté. Staline le premier montrait l’exemple. Le signataire de l’ordre des exécutions mentait avec aplomb et bonne figure aux généraux Sikorski et Anders pourtant devenus ses alliés contre les Allemands. Staline manifestait un grand étonnement et même de l’indignation pour le « retard » que son administration mettait à libérer les 25'000 officiers recherchés. Il donnait des ordres par téléphone devant les Polonais et promis de punir les coupables qui avaient désobéi à ses ordres. Il disait en faire une affaire personnelle.

Staline fit courir toutes sortes de bruits et de fausses informations pour égarer les Polonais. Alors découragé mais tenace, Czapski finit par rédiger un mémorandum qu’il adressa aux Russes et qui finissait ainsi : « La promesse formelle faite par Staline en personne, son ordre formel visant à élucider la question des prisonniers polonais, ne permettent-ils pas d’espérer qu’on pourrait nous indiquer le nom de l’endroit où se trouvent nos camarades ? Ou bien, s’ils ont péri, ne sommes-nous pas en droit de savoir quand et dans quelles circonstances cela a eu lieu ? »

Pas de réponse du côté russe, mais une dernière intox, une ombre de dernier espoir habilement entretenue par les membres du NKWD qui sont affectés à l’Armée Anders : Les Polonais espéraient encore que leurs camarades disparus, déportés dans les îles arctiques lointaines, les rejoindraient en juillet ou en août, c’est-à-dire dans la seule période de l’année où la navigation est possible en ces mers. Le NKWD leur murmurait toujours en grand secret : « Surtout, ne dites rien. Vos camarades arriveront au mois de juillet et d’août ; prenez patience. » Mais les mois de juillet et d’août passèrent et personne ne vint.

A Paris en Juillet 1987, à propos de la terreur et des mensonges staliniens, Czapski déclara : « Alors je suis revenu les mains vides et tout le temps encore je m’entêtais, je ne voulais pas croire, vous savez, tuer à froid des millions de gens qui eux-mêmes ne se sont pas battus contre la Russie me semblait, même en Russie, incroyable. En revenant, je suis naturellement allé tout de suite chez Anders pour lui faire le rapport de mes voyages de recherche et il m’a dit : « Mon cher, tu dois comprendre, moi je suis tout à fait sûr qu’ils ne vivent plus, qu’ils sont morts pour la patrie, qu’on les a tous égorgés. » Puis il y a eu cette découverte des charniers de Katyn. J’ai joué dès lors un rôle assez essentiel puisque j’avais voyagé partout et fait partout des rapports de mes contacts avec les grands du communisme - j’ai défendu tout simplement la thèse élémentaire que ce sont les Russes qui l’ont fait. »

Cher Bertrand certes j’ai été long. Mais comment faire autrement quand il s’agit de décrire les méandres profonds de l’âme humaine ? La Terreur bolchevique est montée des entrailles de l’histoire et de la Russie. Elle édifia une dictature fondée sur l’extrême violence et le mensonge. Tout en s’accrochant aux symboles émotionnels de la révolution des pauvres contre les riches et par-dessus tout au drapeau rouge, elle put se présenter ainsi longtemps en championne de la cause du peuple et des ouvriers avant que toute cette tromperie sanglante ne s’écroule, juste après 70 ans d’une existence cruelle.

Bertrand, je me pose souvent cette question idiote. Est-ce que des types dans notre genre, dans de telles circonstances, coupables d’individualisme et de manque d’enthousiasme pour le productivisme, amoureux de la liberté d’écrire, n’auraient-ils pas, eux aussi, fini au fond d’une fosse commune, les mains liées derrière le dos, une balle logée dans la nuque ?

Toutes mes amitiés, Vieux Frère. Ton dévoué Philip Seelen.

Andrzej Wajda. Katyn. DVD. Editions Montparnasse.

Je n’ai qu’à recopier ceci, de Calaferte, que j’ai vécu, ces dernières années, plus souvent qu’à mon tour: «En amitié, les déceptions nous sont plus tristes qu’amères. Il s’était établi un courant de confiance qu’on croyait inébranlable, puis intervient la fissure nous laissant comme démuni. Ce qu’on comprend difficilement, c’est qu’on puisse en ces régions de la sensibilité agir avec une complète désinvolture insouciante, comme on le voit fréquemment de la part de certains qui, pour nous séduire, ont usé de l’attrait de leurs qualités, tout à coup lâchant bride à l’indifférence froide qui, au fond, les mène». Je souligne cette expression si bien appropriée à certains de mes feus amis: «l’indifférence froide»…

Je n’ai qu’à recopier ceci, de Calaferte, que j’ai vécu, ces dernières années, plus souvent qu’à mon tour: «En amitié, les déceptions nous sont plus tristes qu’amères. Il s’était établi un courant de confiance qu’on croyait inébranlable, puis intervient la fissure nous laissant comme démuni. Ce qu’on comprend difficilement, c’est qu’on puisse en ces régions de la sensibilité agir avec une complète désinvolture insouciante, comme on le voit fréquemment de la part de certains qui, pour nous séduire, ont usé de l’attrait de leurs qualités, tout à coup lâchant bride à l’indifférence froide qui, au fond, les mène». Je souligne cette expression si bien appropriée à certains de mes feus amis: «l’indifférence froide»…

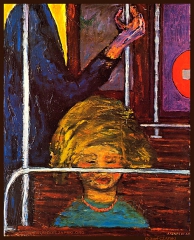

Peintures: Thierry Vernet, Lucian Freud, Goya, Soutine.

Peintures: Thierry Vernet, Lucian Freud, Goya, Soutine.

J’ai été profondément touché par ce film dur, sobre, sombre et tragique qui n’est pas une reconstitution historique made in Hollywood, mais la lecture cinématographique et dramatique par Wajda de l’histoire de ce crime, de ce mensonge et de cette souffrance qui ont ébranlé le peuple et la nation polonaises depuis bientôt 70 longues années. Je viens donc de passer de longues heures avec Krzysztof à discuter du film, de son accueil en France par la critique, la presse et la télévision. De ces discussions passionnées et de mes relectures de l’œuvre de Jozef Czapski est née la trame de cette première lettre consacrée à nos échanges sur l’histoire et la vie des Polonais telles que toi et moi nous les voyons et nous les ressentons.

J’ai été profondément touché par ce film dur, sobre, sombre et tragique qui n’est pas une reconstitution historique made in Hollywood, mais la lecture cinématographique et dramatique par Wajda de l’histoire de ce crime, de ce mensonge et de cette souffrance qui ont ébranlé le peuple et la nation polonaises depuis bientôt 70 longues années. Je viens donc de passer de longues heures avec Krzysztof à discuter du film, de son accueil en France par la critique, la presse et la télévision. De ces discussions passionnées et de mes relectures de l’œuvre de Jozef Czapski est née la trame de cette première lettre consacrée à nos échanges sur l’histoire et la vie des Polonais telles que toi et moi nous les voyons et nous les ressentons. L’ombre des charniers de Katyn est tombée pendant plus de 50 ans sur les morts et les vivants, sur la Pologne, sur la Russie mais aussi sur l’Occident et sur toute l’Europe issue du cataclysme de la guerre et du partage est-ouest de notre continent. Aujourd’hui, la tragédie de Katyn est passée définitivement dans l’histoire. Elle est enfin passée pour toujours du côté de la lumière, du côté de la vérité, du côté de l’écriture et de la lecture. Voilà l’actualité de Katyn.

L’ombre des charniers de Katyn est tombée pendant plus de 50 ans sur les morts et les vivants, sur la Pologne, sur la Russie mais aussi sur l’Occident et sur toute l’Europe issue du cataclysme de la guerre et du partage est-ouest de notre continent. Aujourd’hui, la tragédie de Katyn est passée définitivement dans l’histoire. Elle est enfin passée pour toujours du côté de la lumière, du côté de la vérité, du côté de l’écriture et de la lecture. Voilà l’actualité de Katyn. Katyn est entré par ce film au panthéon du cinéma. Katyn appartient pour toujours à cette Elysée de notre mémoire contemporaine que représente aujourd’hui le septième art. Et dans le même temps, Katyn est aussi devenu un objet de consommation culturelle. Ma tante de Hollande, mon cousin de Seattle, ou ma concierge peuvent tous acheter le DVD de Katyn, le visionner sur leur écran plat et s’en faire un avis. Il y a peu encore la tragédie Katyn n’était accessible qu’aux Polonais et aux spécialistes de l’histoire de la deuxième guerre mondiale.

Katyn est entré par ce film au panthéon du cinéma. Katyn appartient pour toujours à cette Elysée de notre mémoire contemporaine que représente aujourd’hui le septième art. Et dans le même temps, Katyn est aussi devenu un objet de consommation culturelle. Ma tante de Hollande, mon cousin de Seattle, ou ma concierge peuvent tous acheter le DVD de Katyn, le visionner sur leur écran plat et s’en faire un avis. Il y a peu encore la tragédie Katyn n’était accessible qu’aux Polonais et aux spécialistes de l’histoire de la deuxième guerre mondiale. Nombreux furent les artistes, intellectuels, écrivains, scientifiques, opposants au régime communiste à continuer la lutte pour la vérité sur Katyn depuis leur terre d’exil. Jozef Czapski fut un des plus renommé de ces opposants. C’est lui qui fut désigné en été 1941, par le général Sikorski pour retrouver en Russie les 26'000 militaires disparus.

Nombreux furent les artistes, intellectuels, écrivains, scientifiques, opposants au régime communiste à continuer la lutte pour la vérité sur Katyn depuis leur terre d’exil. Jozef Czapski fut un des plus renommé de ces opposants. C’est lui qui fut désigné en été 1941, par le général Sikorski pour retrouver en Russie les 26'000 militaires disparus.

En découvrant la série de natures mortes que Czapski a littéralement jetées sur la toile à la fin de l’an dernier, nous pensons à ce peintre taoïste qui, après avoir médité de longues années sans toucher un pinceau, réalisa son chef-d’œuvre en un tournemain ; ou encore à tous ces artistes se résumant soudain à la fine pointe de leur art, forts du savoir detoute une vie mais touchant finalement à l’essentiel en quelques traits et quelques touches de couleur. Devant le merveilleux « Mimosa », c’est le bonheur du Matisse le plus épuré que nous retrouvons sous la forme d’un poème visuel.

En découvrant la série de natures mortes que Czapski a littéralement jetées sur la toile à la fin de l’an dernier, nous pensons à ce peintre taoïste qui, après avoir médité de longues années sans toucher un pinceau, réalisa son chef-d’œuvre en un tournemain ; ou encore à tous ces artistes se résumant soudain à la fine pointe de leur art, forts du savoir detoute une vie mais touchant finalement à l’essentiel en quelques traits et quelques touches de couleur. Devant le merveilleux « Mimosa », c’est le bonheur du Matisse le plus épuré que nous retrouvons sous la forme d’un poème visuel.  Avec le «Vase blanc» évoquant une manière d’icône profane, on se rappelle la quête ascétique d’un Giacometti visant à restituer la mystérieuse essence des objets ou des visages. Plus incroyable encore d’audace elliptique, «Fruit jaune et vase blanc» pourrait être proposé, aux jeunes peintres d’aujourd’hui cherchant à renouer avec la représentation, comme un manifeste de liberté et d’équilibre.

Avec le «Vase blanc» évoquant une manière d’icône profane, on se rappelle la quête ascétique d’un Giacometti visant à restituer la mystérieuse essence des objets ou des visages. Plus incroyable encore d’audace elliptique, «Fruit jaune et vase blanc» pourrait être proposé, aux jeunes peintres d’aujourd’hui cherchant à renouer avec la représentation, comme un manifeste de liberté et d’équilibre.  La peinture de Joseph Czapski, par ses visions, réveille et rafraîchit à tout coup notre propre regard sur le monde. Voyez cette grande toile datant de 1969 et intitulée « Le ventilateur » : dans un soubassement de grande ville, entre deux pans jaune sale encadrant, comme un rideau de théâtre, le fond noir suie d’une muraille nue, c’est le double événement d’un choc pictural, avec l’immense poussée rouge sang d’un tuyau de ventilateur, et d’une présence énigmatique que fait peser cet ouvrier à demi-caché dans sa coulée de noir Goya.

La peinture de Joseph Czapski, par ses visions, réveille et rafraîchit à tout coup notre propre regard sur le monde. Voyez cette grande toile datant de 1969 et intitulée « Le ventilateur » : dans un soubassement de grande ville, entre deux pans jaune sale encadrant, comme un rideau de théâtre, le fond noir suie d’une muraille nue, c’est le double événement d’un choc pictural, avec l’immense poussée rouge sang d’un tuyau de ventilateur, et d’une présence énigmatique que fait peser cet ouvrier à demi-caché dans sa coulée de noir Goya.  La vie est là, simple et terrible, nous dit et nous répète Czapski, et ce n’est qu’au prix d’une incessante quête de vérité que nous pourrons en déceler la profonde beauté.

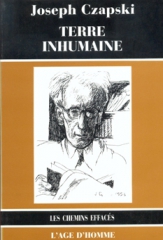

La vie est là, simple et terrible, nous dit et nous répète Czapski, et ce n’est qu’au prix d’une incessante quête de vérité que nous pourrons en déceler la profonde beauté. Dans son livre intitulé Terre inhumaine, Joseph Czapski relate les détails de cette mission et l’épopée tragique de l’armée Anders, rassemblant militaires et civils, avec laquelle il traversa l’URSS, l’Irak et l’Egypte, jusqu’à la bataille du Monte Cassino oùles patriotes polonais devaient apprendre l’abandon de leur pays par les Alliés. En exil à Paris depuis 1945, Joseph Czapski fut l’un des animateursprincipaux de la revue Kultura, dont le rôle fut essentiel pour les Polonais.

Dans son livre intitulé Terre inhumaine, Joseph Czapski relate les détails de cette mission et l’épopée tragique de l’armée Anders, rassemblant militaires et civils, avec laquelle il traversa l’URSS, l’Irak et l’Egypte, jusqu’à la bataille du Monte Cassino oùles patriotes polonais devaient apprendre l’abandon de leur pays par les Alliés. En exil à Paris depuis 1945, Joseph Czapski fut l’un des animateursprincipaux de la revue Kultura, dont le rôle fut essentiel pour les Polonais.

En fait le hasard a bien fait les choses aussi bien pour l’aller que le retour puisque ce matin, vingt-cinq jours après la traversée de l’univers foldingue de Jheronimus Bosch, nous avons quitté la ville de Nevers en compagnie virtuelle (une pleine page du Figaro littéraire) du grand écrivain néerlandais Cees Noteboom dont on lira bientôt en notre langue, avec deux autres recueils importants récemment traduits (dont ses poèmes inconnus en français), un texte spécialement écrit sur Bosch à l’occasion du transfert de l’exposition de Bois-le-Duc au Prado de Madrid, à voir cet été…

En fait le hasard a bien fait les choses aussi bien pour l’aller que le retour puisque ce matin, vingt-cinq jours après la traversée de l’univers foldingue de Jheronimus Bosch, nous avons quitté la ville de Nevers en compagnie virtuelle (une pleine page du Figaro littéraire) du grand écrivain néerlandais Cees Noteboom dont on lira bientôt en notre langue, avec deux autres recueils importants récemment traduits (dont ses poèmes inconnus en français), un texte spécialement écrit sur Bosch à l’occasion du transfert de l’exposition de Bois-le-Duc au Prado de Madrid, à voir cet été… Le hasard jamais aboli.– Cees Noteboom nous a accompagnés sur la route de Nevers à Moulins, après quoi, par les hautes terres s’éveillant au printemps de Bourgogne, via Cluny (révérence en passant à la majestueuse caserne ecclésiastique de pierre orangée), nous avons retrouvé notre plus constat compagnon de voyage en ce périple, à savoir Emmanuel Carrère en son très remarquable recueil de chroniques (Il est avantageux d’avoir un endroit où aller) dont la plus étonnante évoque sa rencontre avec l’homme-dé.

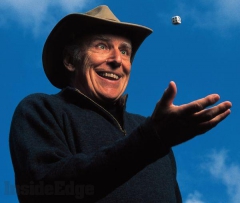

Le hasard jamais aboli.– Cees Noteboom nous a accompagnés sur la route de Nevers à Moulins, après quoi, par les hautes terres s’éveillant au printemps de Bourgogne, via Cluny (révérence en passant à la majestueuse caserne ecclésiastique de pierre orangée), nous avons retrouvé notre plus constat compagnon de voyage en ce périple, à savoir Emmanuel Carrère en son très remarquable recueil de chroniques (Il est avantageux d’avoir un endroit où aller) dont la plus étonnante évoque sa rencontre avec l’homme-dé. The Diceman, L’homme-dé, est un roman d’un certain Luke Rhinehart paru en 1971 en pleines « années hippies », évoquant le parcours extravagant d’un homme qui décide de braver toute raison raisonnable en ne se fiant plus qu’aux ordres capricieux d’un dé jeté, objet de totale liberté en apparence, puis sujet à brève échéance de rupture totale voire de folie.

The Diceman, L’homme-dé, est un roman d’un certain Luke Rhinehart paru en 1971 en pleines « années hippies », évoquant le parcours extravagant d’un homme qui décide de braver toute raison raisonnable en ne se fiant plus qu’aux ordres capricieux d’un dé jeté, objet de totale liberté en apparence, puis sujet à brève échéance de rupture totale voire de folie.  Or Carrère, toujours curieux des destinées hors normes (comme celles du mythomane tueur Romand ou de l’auteur-activiste russe mégalo Limonov), après avoir découvert, sur internet, la véritable identité du mystérieux Luke Rhineart, est allé à la rencontre de George Cockcroft, vrai nom de ce prof pépère vivant planqué avec les siens à l’abri de ses adulateurs mondiaux, dans un repli paisible de la campagne américaine tout semblable aux collines de Bourgogne que nous traversions tandis que je nous faisais la lecture de ce récit débouchant sur moult questions existentielles liées à notre vrai moi ou à vraie la nature de la réalité…

Or Carrère, toujours curieux des destinées hors normes (comme celles du mythomane tueur Romand ou de l’auteur-activiste russe mégalo Limonov), après avoir découvert, sur internet, la véritable identité du mystérieux Luke Rhineart, est allé à la rencontre de George Cockcroft, vrai nom de ce prof pépère vivant planqué avec les siens à l’abri de ses adulateurs mondiaux, dans un repli paisible de la campagne américaine tout semblable aux collines de Bourgogne que nous traversions tandis que je nous faisais la lecture de ce récit débouchant sur moult questions existentielles liées à notre vrai moi ou à vraie la nature de la réalité… Le voyage qui nous fait. – Plus que nous faisons le voyage, disait à peu près Nicolas Bouvier, c’est le voyage qui nous fait, et nous l’aurons vécu une fois de plus, avec l’increvable Lady L. au volant de notre Jazz Hybrid blanche à profil caréné de souris d’ordinateur, en multipliant les observations et les impressions de toute sorte, qu’elles soient d’ordre paysager ou architectural, narratologique (les livres qui supportent la lecture orale en automobile japonaise) ou historico-affectif (la mémoire tragique de l’Europe des guerres passées), artistique (quelques musées en passant et quelques églises), bonnement humain ou gastronomique - y compris l’excès de sel dans la cuisine de l’hôtel d’hier soir à Nevers, à signaler sur TripAdvisor !

Le voyage qui nous fait. – Plus que nous faisons le voyage, disait à peu près Nicolas Bouvier, c’est le voyage qui nous fait, et nous l’aurons vécu une fois de plus, avec l’increvable Lady L. au volant de notre Jazz Hybrid blanche à profil caréné de souris d’ordinateur, en multipliant les observations et les impressions de toute sorte, qu’elles soient d’ordre paysager ou architectural, narratologique (les livres qui supportent la lecture orale en automobile japonaise) ou historico-affectif (la mémoire tragique de l’Europe des guerres passées), artistique (quelques musées en passant et quelques églises), bonnement humain ou gastronomique - y compris l’excès de sel dans la cuisine de l’hôtel d’hier soir à Nevers, à signaler sur TripAdvisor ! Enfin ce matin, Lady L. a souri de connivence en entendant, à travers ma lecture, Cees Noteboom parler des milliers de livres qui ronchonnent derrière lui, dans sa bibliothèque, comme nous les avons entendus ce soir au Village du livre de Cuisery, non loin de Tournus où elle et moi, tout jeunes gens, avons fait, par Taizé, un beau voyage de ludiques études…

Enfin ce matin, Lady L. a souri de connivence en entendant, à travers ma lecture, Cees Noteboom parler des milliers de livres qui ronchonnent derrière lui, dans sa bibliothèque, comme nous les avons entendus ce soir au Village du livre de Cuisery, non loin de Tournus où elle et moi, tout jeunes gens, avons fait, par Taizé, un beau voyage de ludiques études…

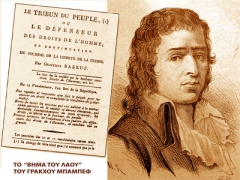

Vendôme en fin de matinée est un paradis de présence douce où tous les temps de l’Histoire se conjuguent, avec une forte empreinte de roman et de gothique, le souvenir du Bourdon de l’abbatiale qui a perdu sa voix en 1994, celui du jour où Gracchus Babeuf s’est fait tirer de son ergastule et traîner jusqu’à l’échafaud, les reflets pensifs dans les eaux lentes d’un bras du Loir, un pêcheur qui n’a cure d’aucun « pôle de sérénité », et le buste deBalzac qui nous rappelle que le grand queutard a fait ses écoles ici même.

Vendôme en fin de matinée est un paradis de présence douce où tous les temps de l’Histoire se conjuguent, avec une forte empreinte de roman et de gothique, le souvenir du Bourdon de l’abbatiale qui a perdu sa voix en 1994, celui du jour où Gracchus Babeuf s’est fait tirer de son ergastule et traîner jusqu’à l’échafaud, les reflets pensifs dans les eaux lentes d’un bras du Loir, un pêcheur qui n’a cure d’aucun « pôle de sérénité », et le buste deBalzac qui nous rappelle que le grand queutard a fait ses écoles ici même. Le corps du gros. – Si j’évoque la puissance sexuelle de l’énorme romancier, c’est dans la foulée d’EmmanuelCarrère qui s’y arrête, au fil de superbes pages de son journal reprises dans Il est avantageux d’avoir où aller intitulées Deux mois à lire Balzac, à propos d’un retour qu’il a fait à la Comédie humaine, découverte avec passion en son adolescence, abandonnée et reprise avec un accent porté sur la présence physique de l’écrivain lui-même, trônant comme au cabinet au milieu de ses personnages et ne cessant de nous suggérer entre les lignes, inquiet autant qu'insistant, qu’il a « la plus grosse »...

Le corps du gros. – Si j’évoque la puissance sexuelle de l’énorme romancier, c’est dans la foulée d’EmmanuelCarrère qui s’y arrête, au fil de superbes pages de son journal reprises dans Il est avantageux d’avoir où aller intitulées Deux mois à lire Balzac, à propos d’un retour qu’il a fait à la Comédie humaine, découverte avec passion en son adolescence, abandonnée et reprise avec un accent porté sur la présence physique de l’écrivain lui-même, trônant comme au cabinet au milieu de ses personnages et ne cessant de nous suggérer entre les lignes, inquiet autant qu'insistant, qu’il a « la plus grosse »... Je nous ai lu ces pages extrêmement intéressantes, qui impliquent les fluctuations de nos rapports avec une œuvre à travers le temps et notre relation plus ou moins intime avec un auteur (Oscar Wilde a pleuré après le suicide de Lucien de Rubempré comme s’il avait perdu un amant…), entre Vendôme et Nevers.

Je nous ai lu ces pages extrêmement intéressantes, qui impliquent les fluctuations de nos rapports avec une œuvre à travers le temps et notre relation plus ou moins intime avec un auteur (Oscar Wilde a pleuré après le suicide de Lucien de Rubempré comme s’il avait perdu un amant…), entre Vendôme et Nevers. De pierre blanche et d’ardoise. - Franchement, sans vouloir vexer nos amis Bretons, nous préférons, Lady L. et moi, la pierre blanche douce au derme de l’Anjou, à celle, presque noire, des bourgs de la rive atlantique septentrionale, du côté de Roscoff. Les église bretonnes sont émouvantes et nimbées de mystères celtiques, mais la France de Ronsard et du flamboyant gothique irradie bonnement, de Blois à Amiens ou en ces alentours de Vendôme et de Nevers, avec quelque chose de plus central, de plus fruité et de plus flûté.

De pierre blanche et d’ardoise. - Franchement, sans vouloir vexer nos amis Bretons, nous préférons, Lady L. et moi, la pierre blanche douce au derme de l’Anjou, à celle, presque noire, des bourgs de la rive atlantique septentrionale, du côté de Roscoff. Les église bretonnes sont émouvantes et nimbées de mystères celtiques, mais la France de Ronsard et du flamboyant gothique irradie bonnement, de Blois à Amiens ou en ces alentours de Vendôme et de Nevers, avec quelque chose de plus central, de plus fruité et de plus flûté.

Du petit écran à la 3D.– Fondé en 1946, le zoo de La Flèche, avec ses 1500 animaux (et plus précisément les carnets roses de sa nursery), ses responsables attitrés et compétents de chaque espèce et ses jeunes stagiaires, sont devenus autant de « stars » de la télé, puisque France 4 en documente les multiples aspects depuis des années au fil d’une émission-culte, comme on dit.

Du petit écran à la 3D.– Fondé en 1946, le zoo de La Flèche, avec ses 1500 animaux (et plus précisément les carnets roses de sa nursery), ses responsables attitrés et compétents de chaque espèce et ses jeunes stagiaires, sont devenus autant de « stars » de la télé, puisque France 4 en documente les multiples aspects depuis des années au fil d’une émission-culte, comme on dit. C’est ainsi que les mômes de France et de Navarre (ou de Suisse et d’ailleurs), débarquant à La Flèche avec maman ou papy (ou mamy et papa ou l'ami de maman), se précipitent auprès d’Amandine, la dresseuse d’otaries, pour lui demander un autographe après le show de celles-ci, et le vétérinaire, la blonde aux yeux bleus en charge des perroquets, ou tous leurs camarades devenus célèbres au fenestron se prêteront gentiment à cette retombée de gloire exigeant leur griffe...

C’est ainsi que les mômes de France et de Navarre (ou de Suisse et d’ailleurs), débarquant à La Flèche avec maman ou papy (ou mamy et papa ou l'ami de maman), se précipitent auprès d’Amandine, la dresseuse d’otaries, pour lui demander un autographe après le show de celles-ci, et le vétérinaire, la blonde aux yeux bleus en charge des perroquets, ou tous leurs camarades devenus célèbres au fenestron se prêteront gentiment à cette retombée de gloire exigeant leur griffe... Cependant le plus gratifiant est encore ailleurs, plus que dans une ménagerie de cirque ou que dans la plupart des zoos urbains :de voir se mouvoir les animaux dans un environnement reproduisant plus ou moins leur biotope d’origine, sans les contraindre à outrance, en tout cas de notre point de vue. Ce qu’ils pensent se discute évidemment, mais il semble que les otaries se prélassant au soleil n’aient rien à envier aux caissières de l’Intermarché voisin …

Cependant le plus gratifiant est encore ailleurs, plus que dans une ménagerie de cirque ou que dans la plupart des zoos urbains :de voir se mouvoir les animaux dans un environnement reproduisant plus ou moins leur biotope d’origine, sans les contraindre à outrance, en tout cas de notre point de vue. Ce qu’ils pensent se discute évidemment, mais il semble que les otaries se prélassant au soleil n’aient rien à envier aux caissières de l’Intermarché voisin …

Or dès notre arrivée au Gentleman, cet ancien hôtel particulier à jardin et séquoia centenaire transformé en établissement **, la Qualité de l’accueil et du décor de vieux grand goût sans bluff de cette maison sobrement et parfaitement restaurée nous a ramenés au cœur de cet habitus propre à la vraie civilisation garantissant une belle et bonne vie -comme l’a évoquée Rabelais avec son Abbaye de Thèlème.

Or dès notre arrivée au Gentleman, cet ancien hôtel particulier à jardin et séquoia centenaire transformé en établissement **, la Qualité de l’accueil et du décor de vieux grand goût sans bluff de cette maison sobrement et parfaitement restaurée nous a ramenés au cœur de cet habitus propre à la vraie civilisation garantissant une belle et bonne vie -comme l’a évoquée Rabelais avec son Abbaye de Thèlème. Les enfants de Gargantua. – Et précisément, bigre chance de tombola un lundi soir où tous les aubergistes lèvent le pied, c’est à l’enseigne du Gargantua que nous nous sommes retrouvés au milieu de tables bien garnies d’enfants plus ou moins dodus mais surtout pourvus, à peu près sans exception - sauf un tout petit de deux ans plongé dans un énorme livre d’images -, de smartphones multicolores au moyen desquels ils revoyaient le tigre redoutable ou les lionceaux blancs, les otaries ou la girafe et tant d’autres animaux sauvages approchés l’après-midi- tous revenant en effet du plus médiatisé des zoos de France documenté tous les jours sur France 4.

Les enfants de Gargantua. – Et précisément, bigre chance de tombola un lundi soir où tous les aubergistes lèvent le pied, c’est à l’enseigne du Gargantua que nous nous sommes retrouvés au milieu de tables bien garnies d’enfants plus ou moins dodus mais surtout pourvus, à peu près sans exception - sauf un tout petit de deux ans plongé dans un énorme livre d’images -, de smartphones multicolores au moyen desquels ils revoyaient le tigre redoutable ou les lionceaux blancs, les otaries ou la girafe et tant d’autres animaux sauvages approchés l’après-midi- tous revenant en effet du plus médiatisé des zoos de France documenté tous les jours sur France 4. Ce détour relève-t-il, de notre part, d’une soumission conformiste à un feuilleton télévisé démagogue ? Nullement, mais je dirai demain, après notre propre pèlerinage auprès des tamarins, des suricates et autres pandas roux de La Flèche – représentant autant d’espèces menacées -, les motifs à la fois primesautiers et plus profonds, voire essentiels dans le macrocosme terrien actuel, qui nous ont fait faire ce détour.

Ce détour relève-t-il, de notre part, d’une soumission conformiste à un feuilleton télévisé démagogue ? Nullement, mais je dirai demain, après notre propre pèlerinage auprès des tamarins, des suricates et autres pandas roux de La Flèche – représentant autant d’espèces menacées -, les motifs à la fois primesautiers et plus profonds, voire essentiels dans le macrocosme terrien actuel, qui nous ont fait faire ce détour. Détours et trouvailles. – Ce qu’il ya de beau dans un voyage dont on n’attend rien a priori, c’est d’y trouver ou apprendre moult choses surprenantes, cocasses ou bonnement instructives, comme cette enseigne découverte cet après-midi dans une rue de Lude (et d’abord découvrir soudain qu’il existe au monde une bourgade du nom de Lude, riche d’un monumental château surplombant le Loir…), résumant sa raison sociale de boutique fourre-tout à A comme Bonheur, suspendue juste au-dessus d’un signal de sens interdit…

Détours et trouvailles. – Ce qu’il ya de beau dans un voyage dont on n’attend rien a priori, c’est d’y trouver ou apprendre moult choses surprenantes, cocasses ou bonnement instructives, comme cette enseigne découverte cet après-midi dans une rue de Lude (et d’abord découvrir soudain qu’il existe au monde une bourgade du nom de Lude, riche d’un monumental château surplombant le Loir…), résumant sa raison sociale de boutique fourre-tout à A comme Bonheur, suspendue juste au-dessus d’un signal de sens interdit… Avec le travail des paludiers des marais salants de la région de Guérande, la gamme souvent insoupçonnée des douceurs bretonnes – les peuples les plus rudement éprouvés par leurs conditions de vie ont souvent le génie pâtissier, voire confiseur – , la juste appellation des buissons de fleurs jaunes bordant les routes de Bretagne (ajoncs et non genêts) et tant d’autres particularités liées à chaque lieu, la France départementale, autant que le Paris arrondissementier ou les cantons helvètes (qui dira les trouvailles du voyageur en Thurgovie agreste !) n’en finissent pas de nous épater à proportion inverse de notre peu de goût pour l’épate…

Avec le travail des paludiers des marais salants de la région de Guérande, la gamme souvent insoupçonnée des douceurs bretonnes – les peuples les plus rudement éprouvés par leurs conditions de vie ont souvent le génie pâtissier, voire confiseur – , la juste appellation des buissons de fleurs jaunes bordant les routes de Bretagne (ajoncs et non genêts) et tant d’autres particularités liées à chaque lieu, la France départementale, autant que le Paris arrondissementier ou les cantons helvètes (qui dira les trouvailles du voyageur en Thurgovie agreste !) n’en finissent pas de nous épater à proportion inverse de notre peu de goût pour l’épate…