L'univers magique de Fleur Jaeggy

C’est d’abord l’histoire d’une enfant farouche jamais guérie d’avoir été rejetée par sa mère, et qui cherche, à l’approche de ses seize ans, à mieux connaître son père le temps d’une croisière de quatorze jours sur un bateau battant pavillon yougoslave et portant le nom de Proleterka. Le périple tient un peu du rituel convenu, style “voyage en Grèce, le père et la fille”, accompli en groupe par la Corporation alémanique à laquelle est affilié le père, dernier ressortissant d’une famille d’industriels argoviens du textile dont la ruine est consommée. Du genre taiseux et froid, propre et gris, cet homme atteint en son enfance de vieillissement prématuré (ce que sa fille n’apprendra qu’à son éloge funèbre), marié par sa mère à une femme probablement séduite par sa fortune plus que par lui-même, laquelle épouse ne lui aura jamais fait de plus beau cadeau que de s’en aller, ne sera qu’un père empêché puisque les femmes liguées (mère et grand-mère de l’enfant) décident seules de son droit sur sa fille.

C’est donc le récit d’une traversée qui a valeur initiatique, puisque l’adolescente y décidera son initiation érotique en s’offrant “sans douceur” à deux hommes de l’équipage, mais aussi, et surtout, c’est un voyage à travers ses souvenirs d’enfance et d’adolescence “guidés” par la figure tutélaire d’Orsola, mère de sa mère à l’”affection glaciale” et, plus amplement (car le récit commence des années après, alors qu’elle a passé la cinquantaine), à travers toute une vie revisitée dans la préoccupation tardive d’accueillir les morts qui “viennent vers nous tardivement”, se rappelant à nous “quand ils sentent que nous devenons des proies et qu’il est temps d’aller à la chasse”.

Dans une atmosphère magique propre à l’enfance, où les objets et les chambres ont leur existence et leur langage propres (le piano maternel devenant un “cheval aux sabots d’or” dont le son restera à tout jamais “promesse de paroles de mort et de condamnation”, mais auquel elle continuera néanmoins de se confier à l’age adulte), la narration mêle les temps et les âge de la narratrice qui dit tantôt “je” et tantôt se dédouble avec cette “grâce du détachement” propre à certains enfants dont elle fut sans doute.

Roman des filiations refusées ou contrariées, Proleterka illustre autant les abus de pouvoir sévissant dans les familles que la puissance subversive de l’amour, avec une implacable distinction de la tendresse lucide et du faux semblant incarné par l’affreux “vrai père” biologique se révélant à la toute fin et lui disant la vérité “pour son bien”. Extraordinairement incisive et concentrée, mais aussi nimbée de mystère et de beauté, l’écriture de Fleur Jaeggy est ici, plus que jamais, un remarquable instrument de connaissance et de réfraction “musicale”.

Un récit fascinant, Les années bienheureuses du châtiment, nous a fait découvrir l’univers empreint de troublante poésie de Fleur Jaeggy, dont un recueil de nouvelles non moins saisissant, La peur du ciel , modulait plus fortement encore les thèmes de l’enfance blessée et de l’expérience du mal, des élans affectifs ou sensuels butant sur les murs du conformisme, dans un climat exacerbé - profondément helvétique par ses multiples connotations, mais sans rien de local - où s’opposent les passions individuelles et les lourdes règles familiales ou sociales. On pensait ainsi à la Suisse de Robert Walser en lisant le premier livre traduit de cet auteur né à Zurich et s’exprimant en italien (Fleur Jaeggy, établie à Milan, est l’épouse du grand éditeur et écrivain Roberto Calasso, fondateur et directeur des éditions Adelphi), comme on se rappelle le Tessin ou la Zurich étouffante de Zorn en lisant Proleterka, dont la substance intime excède évidemment toute désignation ou limite “nationale”. C’est ainsi que, par sa perception de la douleur, autant que par sa révolte contre les accroupissements sociaux, Fleur Jaeggy peut rappeler, à l’exclusion de toute référence religieuse, l’univers “bernanosien” d’une Flannery O’Connor. “Je condamne les religions qui n’ont pas pitié des suicidés”, déclare la protagoniste de Proleterka, dont les parents sont des “suicidés ratés” de père en fils... “je condamne qui condamne. Je condamne le mot pécheur.” Parce que ces mots “entraînent la vengeance” sous couvert de vertu, et que l’enfant en elle refuse que la haine s’exerce “par amour de la vérité” ou “pour son bien”...

Fleur Jaeggy, Proleterka. Traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro. Gallimard, collection Du monde entier, 132p.

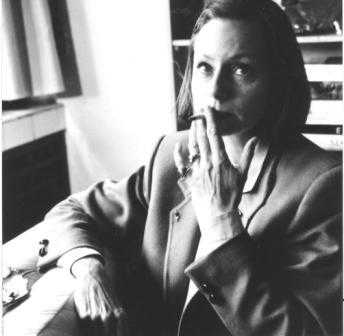

Portrait photographique de Fleur Jaeggy: Gisèle Freund

-

-

Ceux qui planchent sur le Numéro Zéro

Celui qui décide que le briefing de la rédaction se fera désormais debout en regardant vers l’Ouest / Celle qui voit plus large dans le nouvel Open Space / Ceux qui qui se proclament « en phase inventive » au niveau des accroches pipoles / Celui qui drille la stagiaire lettrée qui lui parle d’Albert Londres avant qu’il lui propose de l’interviewer à condition qu’il y ait une photo possible avec son chien / Celle qui se donne à fond dans le groupe de réflexion sur le côté nuisance des pop corns à l’entracte des multiplexes / Ceux qui relaient la rumeur selon laquelle les SMS seraient toxiques à la longue / Celui qui pour faire jeune en tant que nouveau réd en chef se choisit un jean troué Armani / Celle qui intitule son article « La rage des retraités » sans se soucier des effets collatéraux genre désabonnements des quadras / Ceux qui affirment que les jeunes ne lisent plus ni d’ailleurs eux-mêmes / Celui qui remarque tranquillement que parler de grand professionnalisme à propos du rédacteur en chef adjoint ne fait pas insulte aux typos / Celle qui couche à la rédaction pour s’imprégner de l’ambiance /Celui qui comme le recommande Pierre Bourdieu se penche sur l’Ouvrier ou le Cantonnier en sorte de les libérer de tout complexe d’infériorité avant l’entretien à thème social / Celle qui rappelle à la nouvelle équipe des jeunes aux dents longues qu’il faut beaucoup d’humilité pour réussir un micro-trottoir / Ceux qui infiltrent les milieux réseautés par la concurrence de centre-droite / Celui qui rappelle volontiers qu’il a « bousculé les parallèles » en tant que reporter sur le terrain / Celle qui exige une accroche en une pour le nouveau string tendance / Ceux qu’on peut dire de vieux routiers des nouvelles formules, etc.

(Cette liste a été jetée dans les marges de Numéro Zéro, le dernier roman d’Umberto Eco, plutôt décevant au demeurant, paru récemment chez Grasset dans une traduction (médiocre) de Jean-Noël Schifano).

Image: Philip Seelen -

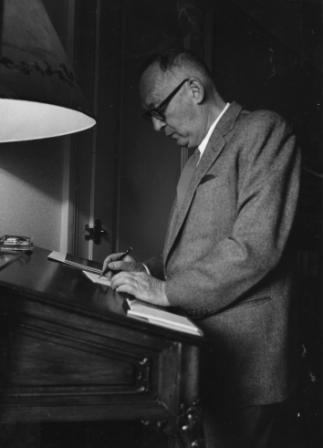

Le voyageur désenchanté

Pour lire Lorenzo Pestelli

Lorsqu'on évoque les meilleurs stylistes de la littérature voyageuse contemporaine, les noms de Bruce Chatwin ou de Nicolas Bouvier s'imposent à l'évidence, tandis que celui de Lorenzo Pestelli (1935-1977) reste le plus souvent méconnu, si l'on excepte les lecteurs romands se rappelant la découverte du Long été en 1970. Or c'est, indéniablement, un livre-somme du voyage que cette vaste chronique retraçant, dans une langue étincelante et multiforme, un périple à double visée poétique et politique qui nous conduit, entre 1965 et 1968, et de Chine au Vietnam, du Japon en Corée, puis, suivant la course du soleil et des heures du zodiaque chinois, en dix-sept étapes d'un lent retour en Occident, par Java et le Népal, le Tibet et la mer Australe.

Profondément marqué par ce qu'un essayiste a appelé «le sanglot de l'homme blanc», désignant le sentiment de culpabilité des Occidentaux par rapport à la colonisation et à l'impérialisme, ce livre est à la fois l'exorcisme d'une conscience malheureuse et la tentative de restituer, par-delà les clichés flatteurs, une approche de la réalité transfigurée par le verbe. Si l'ouvrage porte les stigmates d'une époque (notamment la «mort américaine» embrasant le Vietnam et cristallisant la révolte des jeunes Occidentaux), il n'a pas vieilli pour l'essentiel: au contraire, ses arêtes et sa farouche beauté de diamant noir se trouvent comme aiguisées par le temps. Ainsi faut-il savoir gré aux Editions Zoé, à Jil Silberstein (lui-même voyageur-écrivain et zélateur ardent de Pestelli, qui signe ici une hyperbolique, véhémente et non moins éclairante postface) et à Jean Richard (autre «fan» dont la biobibliographie finale resitue très utilement les étapes de la vie et de l'oeuvre de l'écrivain) de ramener au jour ce livre assurément important, introduit par la préface originale, laudative et lucide, de Nicolas Bouvier.

Rendez-vous manqué

La distance critique que l'aîné marque, ainsi, à l'égard de la première Heure chinoise du voyage, devrait aider le lecteur à ne pas s'impatienter devant ces pages si pauvres en détails vivants sur la Chine de Mao. Naïvement enthousiaste à son arrivée («Enfin, voilà des rues qui ne sont pas capitalistes!»), le jeune voyageur, engagé comme prof de français à l'Institut des langues étrangères de Pékin, se veut d'abord tout positif («A la civilisation occidentale pourrie et décadente (...) la Chine oppose un équilibre sain, un moralisme prudent, une vision altruiste des rapports entre les hommes qui ne lui fait que trop d'honneur») avant de laisser filtrer une désillusion croissante, se fustigeant bientôt lui-même puis s'exclamant: «Si la Chine n'est plus en Chine, où faut-il la chercher?» Ce qui est

sûr, pour le lecteur, c'est qu'il en apprend plus, en ces premières (et parfois très belles) pages, sur cet enfant du siècle remâchant son

sentiment d'être éconduit («A la dérive dans la mer de mes trente ans»...) que sur la réalité chinoise dont ne ressort, note Bouvier, «pas un portrait, pas un dialogue».

Mais que le lecteur persévère, car la vie, bientôt, rattrapera notre désenchanté! La vie ravagée par la guerre, à l'Heure vietnamienne, où colère et compassion se nouent en gerbe polémique avant de se moduler dans la poignante première des onze Lettres à Pénélope envoyées par un jeune Ulysse américain doutant de la légitimité de la guerre, puis la vie «entre la faim et la fin» de l'Heure japonaise, où soudain commence à grouiller la multitude humaine, qu'il s'agisse des pauvres affamés du Marché de Nishiki ou des «fantômes des heures ténébreuses» symbolisant les matinaux de la planète au travail.

Jamais Pestelli ne sera facilement euphorique, mais son voyage va progressivement l'ouvrir et le délier, le broyer et le revivifier jusqu'à cette Heure du Cheval éclatante où il s'exclame avec un élan de bourlingueur débridé: «Je viens de traverser Java sur une locomotive!»

«En chemin, note alors Nicolas Bouvier, la pensée est devenue plus concrète, le style plus acéré, on a égaré quelque part les derniers relents d'académisme et les pédanteries de la certitude.» Or, cette libération progressive est à la fois libération de la rhétorique au profit d'une langue plus naturellement effervescente et inventive, se pliant à la fois aux suggestions du monde extérieur, à la frise des personnages rencontrés avec tendresse ou humeur (de tel hors-caste dont il prend la voix à tel «emmerdeur américain» qu'il envoie paître à Katmandou), aux innombrables figures des mythes et des rites dénombrés d'une culture à l'autre, enfin à l'arborescence intimiste et lancinante de son propre soliloque.

Il y a du «livre infini» dans Le long été, qui rappelle à la fois les «mobiles» de Michel Butor dans Boomerang ou Gyroscope, les explorations onirico-géographiques d'un Michaux et tous ces poèmes du voyage qui interrogent la profusion et le mystère du monde, avec un accent militant supplémentaire chez ce disciple de Nizan ou de Frantz Fanon. On peut regimber parfois devant trop de ciselure ou d'hermétisme chez l'esthète (mais quelles superbes «fusées» lyriques en éclairent la démarche si souvent assombrie par le refus de se dorer la pilule) ou le ton par trop âpre du «condamné au voyage» (Pestelli n'aura jamais la rondeur de Cingria, pas plus que Charles-Albert n'avait l'esprit de conséquence camusien de Lorenzo), mais là encore Nicolas Bouvier trouve la juste formule en parlant de «son pessimisme inconditionnel - sorte de dandysme funèbre et monteverdien - chevillé à son âme toscane.»

Lorenzo Pestelli, Le long été. Préface de Nicolas Bouvier. Postface de Jil Silberstein. Biobibliographie de Jean Richard. Editions Zoé, 545 pp. -

Après Shoah, au-delà de la haine

Le 8 janvier 1987,dans Le Matin, le sieur JLK revenait sur le film Shoah, de Claude Lanzmann, et sur la polémique qu’il suscita, notamment en Pologne. Un article et un édito qui lui valurent la menace d’une plainte en justice, finalement retirée…

L’article de JLK :

Il faut absolument voir Shoah, le film de Claude Lanzmann consacré au génocide du peuple juif par les nazis. Mais ne pas en tirer que les leçons qui nous arrangent...

J’aimerais témoigner ici, très personnellement, de l’expérience bouleversante qu’a représenté pour moi la première vision de Shoah , au printemps de l’an dernier. Deux soirs de suite, nous sommes « descendus » à Genève, ma compagne et moi, pour assister aux neuf heures de projection du film. La question lassitude ne s’est pas posée une fraction de seconde Et depuis lors, c’est sans doute l’ouvrage cinématographique que nous aurons raconté le plus souvent à nos amis, comme s’il s’agissait d’un événement auquel nous aurions physiquement participé - comme si nous avions vécu Shoah.

Pour l’essentiel, nous savions déjà ce que racontent, en témoignages alternés, les victimes rescapées et les bourreaux (filmés à leur insu par une caméra invisible) qui répondent à Claude Lanzmann. Mais jamais nous n’avions réellement intériorisé cette inimaginable réalité.

Or c’est, à mes yeux, le premier mérite de Shoah, que de faire entrer en nous ces voix, ces regards et ces visages, dont nous retiendrons longtemps certains des noms. Et cela sans pathos, sans l’appui d’une seule image « insoutenable » ni l’ombre des effets dramatiques à la manière d 'Holocauste.

En outre, la méthode d’investigation de Claude Lanzmann est aussi exceptionnelle qu’inédite, qui tend a cerner progressivement les faits en faisant se recouper les dépositions. Ainsi, patiemment mis en confiance par l’enquêteur (qui s’est présenté à lui comme un banal chercheur enhistoire), l’ex-SS de Treblinka, Franz Suchomel, va-t-il compléter let émoignage d’Abraham Bomba, coiffeur Juif du camp. Celui-ci, interrogé dans son échoppe, en Israël, mime les gestes avec lesquels, en toute hâte, il rasait les futurs suppliciés. Et celui-là de raconter comment, à l’autre bout de la « chaîne », il réceptionnait les cadavres à la sortie de la chambre à gaz, agglutinés «comme des pommes de terre ».

En outre, la méthode d’investigation de Claude Lanzmann est aussi exceptionnelle qu’inédite, qui tend a cerner progressivement les faits en faisant se recouper les dépositions. Ainsi, patiemment mis en confiance par l’enquêteur (qui s’est présenté à lui comme un banal chercheur enhistoire), l’ex-SS de Treblinka, Franz Suchomel, va-t-il compléter let émoignage d’Abraham Bomba, coiffeur Juif du camp. Celui-ci, interrogé dans son échoppe, en Israël, mime les gestes avec lesquels, en toute hâte, il rasait les futurs suppliciés. Et celui-là de raconter comment, à l’autre bout de la « chaîne », il réceptionnait les cadavres à la sortie de la chambre à gaz, agglutinés «comme des pommes de terre ».Un mythe?

D’aucuns ont proposé, à l’occasion de la triste « affaire Paschoud », enseignante lausannoise d’extrême-droite qui avait émis des doutes sur l’ampleur du génocide, de montrer Shoah dans les écoles. Ils avaient mille fois raison. Et probablement eût-il été plus éclairant — et pédagogique — d’inviter alors Mariette Paschoud à s’expliquer clairement sur ses « doutes » en la confrontant aux témoignages sans haine de Simon Srebnik ou de Filip Muller, ou encore à celui de tel haut responsable allemand des trains de la mort, au lieu de la traiter comme une pestiférée.

Questions

Enfin il y a, je crois, un bon usage de Shoah, qui ne passe pas forcément par l’adhésion aveugle à toutes les interprétations de Claude Lanzmann. Ce n’est pas, ainsi, entamer l’immense mérite de celui-ci que de poser, à propos de son film, trois questions.

1. Les juifs furent-ils les seuls à être exterminés par les nazis ? C’est ce qu’on pourrait croire en voyant Shoah. Nous comprenons, évidemment, le point de vue exclusif du réalisateur. Mais une contribution à la connaissance aussi décisive peut-elle être sélective ? Et le massacre des tsiganes, homosexuels et autres « dégénérés» devait-il être passé ici sous complet silence ?

2. L’image des Polonais que reflète Shoah correspond-elle fidèlement à la réalité ? On sait que le film a fait scandale en Pologne, dont les autorités ont protesté avec véhémence. Mais ce que le public occidental ignore, c’est qu’en dépit de sa focalisation tendancieuse, le film de Lanzmann a suscité un débat de fond, comme en témoigne Jean-Charles Szurek dans une étude substantielle ( «L’autreEurope», No 10. Août 1986. Shoah , de la question juive à la questionpolonaise).

Il en ressort, d’une part, que l’indifférence de la majorité des Polonais au sort des juifs paraît indéniable mais, d’autre part, qu’une nouvelle prise de conscience du problème s’affirme très vivement aujourd’hui, dont Lanzmann ne rend aucunement compte.

3. L’assimilation du vieil antagonisme entre juifs et chrétiens, et de l’antisémitisme païen de l’idéologie nazie, est- elle légitime ? Et le plan général du film, qui établit une relation linéaire de cause à effet entre l’apparition des ghettos et la solution finale, est-il effectivement défendable ? Ces trois questions ne visent pas, une fois encore, à minimiser la portée de Shoah, mais devraient nous inciter, au-delà de la haine, à tenter de mieux comprendre le processus « opaque et mystérieux » qui a conduit tant d’innocents à la mort.

L’édito de JLK :

La spirale du meurtre

La spirale du meurtreDu génocide perpétré par les nazis contre une partie de son peuple, le philosophe Vladimir Jankélévitch parle comme d’un « crime imprescriptible ». Le pardon, selon lui, est mort dans les camps de concentration.

Et de même Elie Wiesel ou Bernard-Henri Lévy concluent-ils au caractère « absolu » et unique de l’Holocauste.

Humainement, on peut comprendre le ressentiment à vie de ceux dont les familles ont été décimées ou qui sont descendus, eux-mêmes, dans les cercles de l’enfer hitlérien. En outre, d’un point de vue plus profond, comment ne pas reconnaître la monstruosité fondamentale et sans pareille d’une idéologie niant l’essence humaine de tout un peuple.

Cela étant, comment ne pas voir, aussi, que cette notion de crime imprescriptible établit une hiérarchie dans l’horreur qui fait peser certains martyrs plus lourd que d’autres.

Et pourquoi les victimes de Lénine, de Staline et de Brejnev (car le goulag n’est pas qu’un cauchemar du passé) seraient-ellesmoins à pleurer que celles d’Hitler ?

Or, au-delà des compassions sélectives,rappelons-nous, en écoutant les témoignages de ceux qui sont revenus de l’autre bout de la nuit, dans Shoah, rappelons-nous qu’il y a une communion de tous ceux qui souffrent.

Vomir les juifs en leur imputant la mort du Christ, c’est trahir celui-ci, qui fut le premier à étendre la notion de « peuple élu » à l’humanité tout entière. Et de même que le pardon nous rend plus humains que la loi du talion, de même la considération égale de toute souffrance peut-elle seule nous garder contre la spirale du meurtre….

Contrepoint, ce 22 mai 2015.

Au lendemain de la parution de ces articles, un tract circulait dans les rues de Lausanne m’attaquant au prétexte que je minimisais le génocide du peuple juif. À lire entre les lignes : JLK crypto-antisémite. Et les auteurs du tract, un Juif d’extrême-gauche et sa femme, de me menacer d’une plainte en justice. En coulisses, je m’attachai à calmer le jeu en expliquant à ces « camarades » qu’ils se trompaient de cible, après quoi nos avocats respectifs convinrent du fait que mes papiers n’étaienten rien ce qu’on les accusait d’être. À la même époque, rencontrant le chasseur de nazis Simon Wiesenthal qui venait de publier ses mémoires, je lui demandai s’il trouvait normal qu’Elise Wiesel se fut opposé à la mention, sur le mémorial de la Shoah à New York, de l’extermination des gitans, homosexuels et autres « sous-hommes » par les nazis. Or Simon Wiesenthal me répondit que non : qu’il trouvait cet « oubli » indéfendable. Encore un crypto-antisémite ?

-

Panopticon poétique

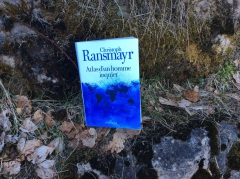

RANSMAYR Christoph. Atlas d’un homme inquiet. Traduit de l’allemand par Bernard Kreiss. Albin Michel, 458p.

Au bout du monde

- Que les histoires se racontent.

- Sur un bateau à destination de Rapa Nui, l'île de Pâques.

- Navigationmouvementée. Le Pacifique pas du tout calme.

- Tout de suite l’univers physique est très présent.

- Un homme « effroyablement maigre » parle au Voyageur.

- Evoque le peuple de Rapa Nui, qui a peuplé les îles de milliers de statues de pierre.

- Leshabitants étaient sûrs d’être seuls au monde et ne se rappellent pas leurorigine.

- Parle un mélange d’anglais, d’espagnol et d’une langue inconnue. L’île est assimilée, à sa découverte, au séjour d’un dieu.

- Lequel, Tout Puissant, se nomme Maké-Maké…

- Son père est anglais et sa mère Rapa Nui.

- Manger lui est très pénible.

- Les statues s’appellent moaïs.

- Des figures tutélaires d’un culte oublié, qui sont devenues symboles de puissance.

- L’homme très maigre estime que la faim a été le destin de ce peuple.

- Dont les habitants ont épuisé les richesses naturelles et ont fini par s’entre-dévorer. Avant d’être exploités par les Péruviens dans des mines de guano.

- La quête de la faim est assimilée, dit-il, à une quête du corps astral.

- Le Voyageur se concentre ensuite sur la présence des sternes fuligineuses, dont l’homme très maigre dit que ce sont des oiseaux sacrés.

- Ils portent des noms étonnants : le puffin de la nativité, le fou masqué ou le pétrel de castro.

- La présence des oiseaux sera récurrente dans ce livre.

- Le Voyageur-poète y apparaît comme un témoin sensible. « J’étais là, telle chose m’advint ».

- Mélange de récit de voyage et d’évocation poétique mais sans fioritures.

- Chant de territoire.

- Le Voyageur se retrouve sur la muraille de Chine enneigée.

- Où il avise la silhouette d’un type s’approchant.

- Un Mr Fox anglais de Swansea, ornithologue, qui a vécu avec Hong Kong avec sa femme chinoise et répertorie des chants de territoire des merles.

- Classe les chants en fonction des sections de la muraille, chaque territoire ayant samodulation.

- Le chant d’une grive marque l’au revoir des deux hommes.

- Une atmosphère étrange et belle se dégage de cette rencontre. La merveille est partout, très ordinaire en somme et prodigue en histoires.

- Herzfeld

- Chaque récit commence par « Je vis »…

- « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant »…

- Cettefois on est dans l’état fédéral brésilien de Minas Gerais.

- On enterre le Senhor Herzfeld.

- Dont le Voyageur a fait la connaissance deux jours plus tôt.

- Le fils d’un fabricant d’aiguilles à coudre du Brandebourg, exilé à la montée du nazisme.

- Herzfeld a commencé à lui raconter sa vie.

- Puis est mort la nuit suivante.

- L’évocation de la mise en bière du Senhor Herzfeld, et son enterrement, forment le reste de l’histoire.

- Cueilleurs d’étoiles

- Le récit commence par la chute d’un serveur et de son plateau chargé de bouteilles sur une terrasse jouxtant un café des hauts de San Diego.

- Le serveur se retrouve par terre alors que tous alentour scrutent le ciel.

- Ila buté sur le câble d’alimentation d’un télescope électronique.

- Tous scrutent la Comète.

- Dont le passage coïncide, ce soir-là, avec une éclipse de lune.

- Et le serveur, aidé de quelques clients, ramasse les éclats de verre qui sont comme des débris d’étoiles.

- Ce pourrait être kitsch, mais non.

-

- Le pont céleste.

- On voit des cônes de pierre noire sur lesquels déferlent des dunes.

- Le Voyageur se trouve quelque part au Maroc, dans un lieu dominé par les tumulus mortuaires d’une civilisation disparue.

- Là encore, le lien entre un lieu fortement chargé, et le passage des humains, est exprimé avec un mélange de précision et de poésie très singulier.

- Mort à Séville.

- Le dimanche des Rameaux, dans les arènes de Séville, se déroule un dernier combat entre un cavalier porteur de lance et un taureau.

- La suite des figures est marquée par l’hésitation du taureau et la blessure du cheval, puis du public jaillit la demande de grâce, d’une voix unique.

- L’affrontement est évoqué avec une sorte de solennité, sans un trait de jugement de la part duVoyageur.

- C’est très plastique et assez terrifiant.

- Et cela finit comme ça doit finir.

- Sans que rien n’en soit dit.

- Fantômes.

- On passe ensuite en Islande, où le Voyageur croit voir des fantômes.

- Se trouve là en compagnie d’un photographe, familier des légendes islandaises,nourries par les proscrits relégués dans cet arrière-pays.

- Lui raconte celle, saisissante, du bandit à qui le bourreau a coupé une jambe pour l’empêcher de se sauver, et qui a appris a courir en faisant « la roue ». Une roue humaine qui terrifie les passants quand elle leur fonce dessus…

- Où il est question de la peur du noir et des « diables de poussière ».

-

- Extinction d’une ville.

- Le Voyageur se retrouve au sud de Sparte.

- Ila été jeté de sa moto par il ne sait quoi.

- Puis remarque, dans la nuit, que les lumières de la ville de Kalamata sont éteintes.

- Ensuite il rejoint un café en terrasse où il découvre, à la télé, qu’un séisme vient d’avoir lieu dans la région.

- Quia provoqué se chute et l’extinction de la ville.

- Cela encore raconté sans le moindre pathos. J’étais là, telle chose m’advint.

- Maisrien non plus de froidement objectif là-dedans.

À la lisière des terres sauvages.

- Dansun asile psy autrichien, une jeune femme s’apprête à faire du feu avec du papier et des copeaux invisibles.

- On voit la scène, très développée ensuite.

- Sous le regard d’une gardienne dans une cage de verre.

- La jeune femme entend une voix qui lui dit : « Tu ne doit pas tetuer »…

-

- Tentative d’envol.

- Au sud de la Nouvelle Zélande,cen terre maorie, le Voyageur observe un jeunealbatros royal en train d’essayer de s’envoler.

- L’occasiond’une longue et épique digression sur la vie des albatros, telle que la luiévoque un ancien chauffeur d’autocar devenu ornithologue après la mortaccidentelle de sa femme.

- Formidablerécit ponctué de nouvelles diverses en provenance du monde des humains.

- Le Paon.

- À New Delhi, son chauffeur de taxi lui évoque l’imminente pendaison du meurtrier d’Indira Gandhi.

- Une certaine psychose règne, liée àl’attentat qui a provoqué le massacre de milliers de sikhs.

- Atmosphère de pogrom.

- Le Voyageur veut se rendre au Rajasthan et à Jaïpur.

- « Et c’est alors que je vis le paon ».

- Une apparition qui rappelle celle du paon de Fellini, dans Amarcord…

- L’attentat.

- Le Voyageur se retrouve à Katmandou, dont les frondaisons des arbres sur le boulevard central, sont occupées par des milliers de renards volants.

- Plusieurs membres de la famille viennent d’être tués, et le nouveau roi se trouve probablement dans la limousine d’un convoi.

- Au moment de l’attentat auquel assiste le Voyageur, une nuée de renards volants obscurcit le ciel.

- Où le Voyageur croit voir un écho significatif aux événements en cours…

- Attaque aérienne.

- On se trouve maintenant sur les hautes terres boliviennes.

- Où le Voyageur chemine avec des amis, un biologiste bavarois et sa compagne italienne.

- Quand surgissent des chasseurs qui volent en rase-motte au-dessus d’eux, la jeune femme leur lance en espagnol : No pasaran.

- Il faut préciser qu’un nouveau dictateur s’est installé en Bolivie.

- Mais le pilote a vu le geste de défi de la jeune femme et fait demi-tour et canarde le trio.

- Se non è vero… io ci credo purtoppo.

- Plage sauvage.

- Un vieux type au crâne rasé, sur une plage brésilienne, semble rendre un culte privé à une femme dont il tient la photographie près de lui.

- Et soudain son parasol s’envole.

- Le Voyageur va pour l’aider, mais un jeune homme sort de la forêt et secourt le vieux.

- Sur quoi le Voyageur lance « Amen ! Amen ! » à l’océan.

- Toutcela toujours étrange et vibrant de présence.

-

- Homme au bord de larivière

- Untype repose en maillot de bain au bord de la Traun, rivière de haute-Autriche.

- Quelquesenfants veillent sur son demi-sommeil, claquant des mains pour tuer les taonsqui lui tournent autour.

- Les taons morts sont recueillis dans des sachets de feuilles.

- Lorsque le type se réveille, il compte les taons et distribue des piécettes à sesgardiens du sommeil.

- Etrange et belle scène d’été.

- Le souverain des héros.

- Au sommet de l’île d’Ios, dans les Cyclades, le Voyageur découvre les stèles blanches du tombeau d’Homère (92-97) et médite à propos de ce monument au « plus grand poète de l’humanité ».

- Il y voit un monument « à la mémoire d’un chœur de conteurs disparus »,tout en évoquant merveilleusement ce lieu que je me rappelle comme de ce jour-là après la baignade…

- Un chemin de croix.

- Sur la route de Santa Fe, à bord d’une Cadillac bordeaux qu’il a louée, le Voyageur croise une procession entourant un porteur de croix, dont les pèlerins le chassent bientôt à coups de pierre.

- Peu après il rencontre un deputy sheriff qui lui explique que ces penitentes procèdent parfois à de véritables crucifixions, parfois fatales au crucifié volontaire,mais absolument illégales…

- D’outre-tombe.

- À Mexico, le Voyageur observe une petite accordéoniste jouant sur le trottoirdans un entourage de squelettes et de têtes de mort et de cercueils en chocolatmarquant la fête du Jozr des Morts.

- Le voyageur se rappelle alors une jeune Indienne sur une fresque, visiblementdestinée à un sacrifice rituel à l’ancienne cruelle façon. (p.104)

- Chacunde ces récits se constitue en unité, cristallisé par le regard du Voyageur etplus encore par son art de l’évocation, à la fois réaliste et magique.

- On pense à Werner Herzog, en moins morbide, ou à Sebald, en plus profond.

- Déplacement de sépultures

- Sur l’Île de Robinson Crusoë, quatre mois après un tsunami.

- Un homme s’affaire à mettre de l’ordre dans les tombes dévastées par l’eau.

- Le Voyageur se trouve là sur les traces d’Alexandre Selkirk, le boucanier dont s’est inspiré Daniel Defoe.

- Unrécit qui suggère physiquement la mêlée des vivants et des morts.

- L’alerte donnée par une petite fille a permis de limiter le nombre de morts en ces lieux.

- Prise accidentelle

- Suit le récit du sauvetage, par un pêcheur de homards furibond, du bateau à bord duquel le Voyageur se trouvait.

- Le pêcheur maudit le ciel à cause de sa pêche calamiteuse : Un seul homard dans 59 casiers.

- Mais en arrivant au port, de rage, il remet le homard unique à l’eau…

- Dans les profondeurs

- Avec d’autres whale watchers, le Voyageur observe une baleine « timide » qui a l’air de rêver au-dessous de lui, son aile reposant sur son baleineau…

- Ensuiteil éprouve une vraie terreur lorsque la baleine s’approche de lui. On pense àMoby Dick, au fil d’une évocation de ces immensités marines…

-

- La reine de la jungle

- Il voit un veau mort dans une clairière d’herbe entourée de jungle.

- La chose se passe dans l’Etat fédéral brésilien de Sao Paulo.

- Le proprio est un Allemand émigré qui a importé des vaches du Simmental.

- La forêt vierge perçu comme une entité vivante que l’Allemand a combattu pendant des années.

- Récit de ses tribulations.

- Et soudaine apparition d’un anaconda de sept ou huit mètres traversant lentement la route.

- Telle étant la reine de la jungle.

- Dont un train routier lui fonçant dessus aura probablement brisé les vertèbres, quoique le serpent continue d’avancer…

- La transmission

- Histoire du batelier Sang, sur le Mékong, dont le fils conduit depuis trois jours le bateau sur lequel se trouve le Voyageur.

- Quand il y a un danger, son père lui pose la main sur l’épaule, sans un conseil de plus.

- Le fils connaît chaque remous du fleuve par son nom ancien.

- L’histoire de Sang recoupe celle des bombardements sur le Laos, dont l’intensité à dépassé ceux de l’Europe à la fin de la guerre.

- L’Adieu

- Sur un banc de la place du marché d’un bourg autrichien, un vieil homme, prof retraité et veuf, reste là avec une amie et fait parfois semblant de dormir.

- Cette fois pourtant,il peine à se réveiller, jusqu’au moment où l’on constate qu’il ne fait plus semblant du tout.

- À la morgue, une larme versée par le Voyageur nous fait comprendre qu’il vient de perdre son père.

- Dans l’espace cosmique

- Le Voyageur se retrouve couché dans un canot à fond plat, conduit par un Maori dans une sorte de labyrinthe à ciel ouvert.

- Puis le canot s’échoue sur un matelas spongieux formé d’insectes morts.

- On retrouve là les sensations à la fois physiques et et quasi métaphysiques évoquées par Coloane ou Sepulveda au contact de la nature sauvage.

- Drive au Pôle Nord

- Récit d’une tout autre tonalité, dont un joueur de golf de l’Illinois est le sujet.

- Natif de Riga, il a émigré aux States après la déportation de son père par les Soviétiques.

- Débarqué au pôle nord à bord d’un brise-glace atomique, il va tirer dix coups sous le regard interdit du Voyageur, dix balles de golf dans la neige, à proximité du drapeau russe…

- Retour au bercail

- Le long d’une rivière canadienne, en Ontario, le Voyageur assiste à la remontée problématique des saumons qui vont se heurter à l’obstacle d’une cascade asséchée.

- Désignant la« saloperie da cascade », un pêcheur n’en fait pas moins la cueillette de quelques saumons survivants…

- Courants contraires

- Au Cambodge, le Voyageur assiste au feu d’artifice sur le Mékong, à l’occasion de la fête de l’eau à Phnom Penh, avant d’évoquer les effets de la mousson sur les crues des cours d’eau et des lacs.

- Cette évocation recoupe celle des massacres imputables aux Khmers rouges.

- Très remarquable récit là encore.

- Le travail des anges

- Le Voyageur se retrouve à Trebic, près de l’église Saint Martin et non loin du cimetière juif dont s’occupe le vieux Pavlik, ancien instituteur non juif.

- Il est là comme un gardien de mémoire, car il est question de désaffecter ce cimetière où reposentplus de 11.000 Juifs.

- Il est visiblement marqué par la réflexion selon laquelle les anges du Tout Puissant ont regardé passer les trains de déportés vers les camps d’extermination sans broncher.

- Dans la forêt de colonnes

- Devant la citerne géante de Yerebatan, en la basilique souterraine de Justinien, au milieu de la forêt des colonnes, le Voyageur observe le curieux manège d’un visiteur qui s’immerge après avoir jeté une pièce dans l’eau, qu’il entreprend ensuite deretourner.

- Scène étrange en ce lieu, comme beaucoup d’autres scènes de ce livre en d’autres lieux…

- La beauté des ténèbres

- Le Voyageur se décrit lui-même en train de scruter, avec ses instruments d’astronomie, la galaxiespirale de la Chevelure de Bérénice, qui a mis quelque 44 millions d’annéespour arriver du fond de l’espace à cet observatoire pseudo de Haute-Autriche.

- La séquence est assezvertigineuse, finalement traversée par le cri d’une chouette hulotte rappelant que le ciel communique avec la terre…

- Tombé du ciel nocturne

- À Jaipur cette fois,du toit en terrasse de l’hôtel dit Le Palais des Vents, le Voyageur assiste àl’envol de milliers de cerfs-volants à l’occasion de la fin de l’hiver.

- Le récit de la chute d’une roussette, blessée par l’armature aiguisée d’un cerf-volant, corse le récit de manière significative, comme l’épisode des renards volants…

- Le pianiste

- Il y a du conte très plastique, à la japonaise, dans cet épisode faisant intervenir un très petit pianiste, assis comme un enfant à un grand piano, tandis que l’air extérieur vibre au chant des cigales.

- Le reste se ressent plus qu’il ne se décrit, comme souvent au fil de ces pages subtiles, à la fois réalistes et irréelles.

-

- La chance et l’océan calme

- Le Voyageur, dans un quartier populaire de Valparaiso, observe un type qui lui semble un vendeur de billets de loteries au vu du collier de tickets qu’il porte autour du cou.

- Or ces billets ne sont pas à vendre mais représentent la collection des billets non gagnants rassemblés par le type en question.

- Tout cela sur fond de réalité chilienne non détaillée au demeurant…

- Les règles du paradis

- Suit le plus long récit du livre, de presque vingt pages, évoquant la saga fameuse des révoltés du Bounty, alors que le Voyageur se trouve sur l’île perdue de Pitcairn où les mutins ont fini par débarquer et crever après moult tribulations.

- L’on en apprend plus sur l’aventure de Fletcher Christian et de ceux qui l’ont assisté, puis le Voyageur interroge certains des descendants des forbans et se balade le long des falaises à-pic del’île.

- Il y a là-dedans unmélange de souffle épique et de sauvagerie où les fantasmes paradisiaques à la Rousseau en prennent un rude coup.

- Tout cela très fort, toujours inattendu et intéressant, d’une expression limpide et comme nimbée d’étrangeté ou de mystère.

L'on est ici à mi-parcours de ce livre sans pareil.

La face cachée du salut

- L’apparition d’un gilet de sauvetage rouge, au bord d’un champ d’épaves de l’Océan indien, prélude à l’évocation du drame qui a coûté la vie à l’équipage d’un cotre disparu. Dont l’épave seule, intacte, réapparaît ensuite. Geste rituel d’une Hindoue versant de l’eau du Gange dans l’eau où reposent les noyés.

Le non-mort.

- Ensuite on se retrouve sur la Place Rouge, à Moscou, où sept couples de jeunes mariés attendent de se pointer dans le mausolée de Lénine.

- Diverses considérations devant la dépouille irréelle du révolutionnaire devenu dictateur.

- Visiteurs au Parlement.

- Après la visite à la momie russe, le Voyageur observe un vieux type, pieds nus, dans la file des curieux se pressant à l’entrée du Reichstag de Berlin.

- Les pieds nus de l’original intriguent une petite fille et mettent en évidence, sans peser, l’aspect étrange voire absurde de cetteprocession.

Nu dans l’ombre

- De nombreux récits du recueil ont une connotation politique. Sans discours à ce propos.

- Ici, c’est un homme nu, dans la cours d’une prison psychiatrique, à l'époque de la Grèce des colonels.

- Le cri du type déchire et signifie, sans besoin d’autre commentaire.

- Cependant la scène est minutieusement détaillée, avec quelque chose de très oppressant.

Un requin dans le désert

Un requin dans le désert- Sur une route côtière de la mer Rouge, le Voyageur remarque un arbre couvert de petits fanions, lui rappelant les drapeaux de prière tibétains. Mais la comparaison s’arrête là car ces chiffons n’ont rien de sacré.

- Puis on se retrouve au marché aux poissons d’Al Hudaydah, et ensuite sur les lieux d’un accident de triporteur dont le conducteur débite le requin qu’il transportait, qu'il revend aux badauds.

- Sang

- Le Voyageur se remémore son enfance en Autriche, après le massacre, par la police, d’un garçon sauvage du lieu.

- Ivre, le lascar avait profané un monument aux morts de la guerre, et les anciens combattants l’ont dénoncé.

- Le Voyageur était alors enfant de chœur, et il évoque le drame à la manière d’un Thomas Bernhardd ans ses récits de faits divers.

- Les traces de sang dans l’église ont marqué la mémoire du narrateur.

- Arche de lumière

- Le Voyageur se retrouve à Sydney où il observe l’ascension de l’arche gigantesque du HarbourBridge, par un type dont il croit qu’il va se suicider.

- Puis la ville est frappée par une panne d’électricité géante.

- Il croit voir« la phase terminale d’un chemin de vie ».

- Mais c’est comme uneerreur d’optique, ou comme une façon d’accommoder la vision, fréquente chez CR.

- Seconde naissance

- À bord d’un brise-glace russe à l’arrêt sur labanquise, un pilote d’hélico convie ingénieurs et matelots à fêter sa seconde naissance après le crash de son appareil.

- Cela se passe vingt ans après le récit de la découverte de la Terre François-Joseph, que CR aévoquée dans Les effrois de la glace etdes ténèbres.

- Très belle évocation d’une ourse polaire et de ses petits (p.274)

- Le dieu de glace.

- Le Voyageur évoque le désarroi d’un petit garçon qui voit fondre la tête d’un bonhomme de neige conservé dans un congélateur.

- La scène se passe devant un manoir du comté de Cork.

- Le père et le fils finissent par éclater de rire à la vision de la tête fondue.

- On n’en saisit pas moins l’importance magique de cette tête de neige…

- Le prêcheur.

- Se la jouant Jésus et les marchands du temple, un prêcheur invective les petits commerçants ukrainiens et caucasiens dont les cahutes envahissent la pelouse du grand stade du Dixième anniversaire, construit en mémoire du soulèvement de Varsovie.

- La scène est assez emblématique, typique de la Polognes de la fin des années 80.

- Je me rappelle une manifestation patriotique monstre dans le même stade, pendant les années de plomb.

- Un photographe.

- Un cantonnier en train de creuser une fouille, devant une maison bleu pâle de la ville dominicaine de Puerto Plata, est prié par une dame de la prendre en photo avec deux types.

- Une pancarte vient d’être posée devant la maison, annonçant l’ouverture d’un cabinet d’hypnotiseur.

- Le cantonnier, après avoir tenu l’appareil de photo en ses mains, se dit que peut-être sa vie auraitpu être tout autre…

- Là encore, la banalitéd’une scène se charge d’étrangeté et de sens plus profond.

- Pacifico, Atlantico.

- Le Voyageur se retrouve à 3400 mètres d’altitude, juste au-dessous du cratère de l’Irazu, le volcan le plus dangereux du Costa Rica.

- Il se trouve là dans l’espoir de voir l’oiseau quetzal, mais le brouillard est au rendez-vous.

- Il est aussi question du pèlerinage à la Vierge noire, la Negrita.

- Love in vain.

- Dans une clairière de la mangrove, sur la côte est de Sumatra, le Voyageur surprend une scène un peu surréaliste de karaoké sans public, dont le chanteur (aveugle) interprète un tube des Rolling Stones,

- Comme à chaque fois, ce n’est jamais le pittoresque qui est recherché par le Voyageur, mais l’étrangeté, le mystère, la magie d’une situation où nature et culture ne cessent de s’interpénétrer. (p.300)

(À suivre)

-

Nabokov l'enchanteur

Flash-back sur deux livres illustrant les débuts éblouissants et l'apogée de l'immense écrivain russo-américain: «La Vénitienne» et la réédition de trois chefs-d'œuvre. Une fête de la sensibilité, de l'humour et de l'intelligence nourrie d'expérience. Retour en février 1991.

Il est certains êtres qu'une grâce particulière semble avoir touchés, en cela qu'ils continuent de diffuser, malgré les pires avanies, comme une aura qui nous évoque la lumière mythique du paradis terrestre.

Et tel est Vladimir Nabokov en ses premiers écrits de 1921 à1928, dont les merveilleuses bigarrures nous rappellent ce matin du monde où nous étions poulain dans une prairie lustrale. Autant dire que nous hennissons d'enthousiasme à telle lecture, tout en sachant que ce monde nous a été arraché. Et de même une nostalgie lancinante mêle-t-elle son ombre aux diaprures irisées des pages du jeune exilé qui reflètent son enfance heureuse, avant que deux fanatiques d'extrême-droite n'assassinent son père, très respectable ministre libéral, avant la Grande Guerre, avant la Révolution, avant le Déluge en somme.

De Nabokov, on se fait souvent une idée sommaire, liée à la gloire sulfureuse de Lolita ou au prodigieux numéro du vieux magicien sarcastique improvisant génialement sur le plateau d'Apostrophes en sirotant un chaste thé. Quand on saura que ledit breuvage était en fait un solide whisky planqué dans une théière, et quel'improvisateur ne faisait que lire des fiches soigneusement établies, y aura-t-il de quoi conclure à la mystification?

Oui et non. Car s'il est vrai que celle-ci est un thème nabokovien par excellence, il n'en est pas moins certain que l'art et ses beaux reflets sont plus «réels» aux yeux de Nabokov que le tout-venant du quotidien. C'est d'ailleurs le thème de La Vénitienne, la plus importante de ces nouvelles de jeunesse, qui évoque l'amour fou d'un vilain jeune homme pour une femme à la fois réelle et figurée sur un tableau.

Oui et non. Car s'il est vrai que celle-ci est un thème nabokovien par excellence, il n'en est pas moins certain que l'art et ses beaux reflets sont plus «réels» aux yeux de Nabokov que le tout-venant du quotidien. C'est d'ailleurs le thème de La Vénitienne, la plus importante de ces nouvelles de jeunesse, qui évoque l'amour fou d'un vilain jeune homme pour une femme à la fois réelle et figurée sur un tableau. «L'art est un miracle permanent», écrivait en outre le jeune Nabokov dans l'un des deux brefs essais reproduits au début du recueil.

Est-ce àdire que Nabokov méprise la simple vie et lui préfère les sublimités esthétiques? Le prétendre serait ne rien voir de l'extraordinaire effort d'absorption qui prélude dans son œuvre à la transfiguration poétique.

Cynique, Nabokov? Sans doute sa superbe orgueilleuse en a-t-elle effarouché plus d'un (à commencer par Nina Berberova, qui le décrit ences premières années 'd'exil dans C'estmoi qui souligne), et les grands romans de la maturité n'ont cessé demultiplier les écrans en trompe-l'oeil.

Or c'est le premier intérêt de ces écrits de jeunesse que de nous révéler un Nabokov d'avant la légende, certes monstrueusement doué mais à la fois très émotif (la romantique évocation d'un amour de jeunesse comme amplifié en effusion cosmique par la soif de tout sentir du jeune écrivain, dans la magnifique nouvelle intitulée Bruits), très vite en possession de presque tous ses moyens mais laissant voir, par certaines failles de ses masques, des blessures inguérissables.

Sous les sarcasmes gogoliens du dandy errant de Zermatt à Berlin ou de Nice à Londres, sachons alors redécouvrir la voix d'un homme qui eut la classe de ne jamais pleurnicher après avoir tout perdu. Il est significatif que la première nouvelle russe publiée par Nabokov, en sa 22e année, raconte les tribulations d'un lutin chassé de la forêt russe par «un arpenteur insensé» et se transformant en «homme comme il faut». Lui faisant écho, l'histoire fabuleuse du dragon resurgissant dans une banlieue industrielle et devenant l'enjeu d'une absurde campagne publicitaire signale le même thème d'un désenchantement essentiel lié aux séismes de la guerre et de la Révolution.

Certes Nabokov en voulait férocement aux communistes, et trois nouvelles en témoignent assez dans ces pages. Ainsi le marchand de tabac en exil d'Ici on parle russe se venge- t-il en séquestrant un agent du Guépéou dans sa baignoire, après un procès privé en bonne et due forme, tandis que le coiffeur, dans Le rasoir, hésite à trancher la gorge du «bouffon triste» quis'est pointé chez lui par hasard et en lequel on identifie Lénine.

Mais la nostalgie de Vladimir Nabokov ne se limite pas à la patrie perdue, où n'importe quel faiseur peut désormais faire figure d'écrivain national s'il se plie aux directives du pouvoir (un terrible Conte de Noël), ni non plus à une civilisation qu'il a vue se décomposer après que la deuxième tuerie du siècle l'eut chassé en Amérique. Lui qui a chanté comme personne la verdeur de l'amour se nourrit aux sources d'un exil fondamental lié à la condition humaine. Ainsi les reflets de paradis qui scintillent dans son œuvre font-ils allusion au monde enchanté de son enfance, lequel n'est lui-même que le reflet d'un matin primordial, imaginaire et donc plus-que-réel.

Vladimir Nabokov. La Vénitienne et autres nouvelles. Traduction du russe de Bernard Kreise et del 'anglais de Gilles Barbedette. Gallimard, 208 p.

Le Don, Lolita et Pnine. Réédition de trois chefs-d'œuvre de Nabokov en collectionBiblos. Gallimard, 1040 p.

-

Mémoire vive (87)

À La Désirade, ce jeudi 30 avril. – De terribles nouvelles nous arrivent, jour après jour, du Népal où le séisme et ses répliques auraient fait plus de 7000 morts et des dizaines de milliers de blessés, mais qu’en dire ? Des rescapés suisses se plaignent de n’avoir pas été pris en charge assez rapidement par les services officiels de la Confédération, alors que l’ambassadeur en place et son équipe se démenaient au mieux, mais comment en juger à distance ?

Chaque année aligne, à côté des guerres imputables aux hommes seuls, ses catastrophes naturelles, et c’est chaque fois la même émotion, aux degrés variables selon de multiples critères, mais là encore qu’en dire; et n’est-ce pas une autre platitude que de se le demander ?

Dans l’immédiat, cependant, nous nous inquiétons de savoir si notre voisine Maritou, en retraite spirituelle du côté de Katmandou, est bien rentrée avant la tragédie, et si l’hôpital de Lukla, fondé par sa sœur, la célèbre guide de montagne paraplégique, a échappé à la destruction ?

°°°

Critiquer les médias, quand on en a été ou qu’on en est encore tant soit peu, revient plus ou moins, prétend-on, à « cracher dans la soupe », formule de protection qui n’interdit aucune critique d’autres milieux de la part desdits médias.

Le chic est d’y célébrer un Karl Kraus, grand contempteur de la fausse parole médiatique, mais en Autriche et au début du siècle, donc ça passe ; en revanche un Philippe Muray sera plus suspect, dûment taxé de réactionnaire jusqu’à sa mort, après quoi la récupération se fera, comme celle d’un Guy Debord.

Même remarque, évidemment, à propos des milieux littéraires ou universitaires, où le ton pincé, la prétendue solidarité ou la prétendue objectivité scientifique tiennent lieu de censure ou, plus exactement, d’autocensure...

°°°

On ne veut pas le voir, mais je le constate en rééditant sur la Toile, ces jours, des papiers que j’ai égrenés durant ces trois ou quatre dernières décennies dans les journaux auxquels j’ai collaboré : que les rubriques consacrées à la culture, et plus précisément à la littérature, en Suisse romande, se sont dégradées, affadies, étiolées, sous l’effet du conformisme et de l’acquiescement au culte croissant du grand nombre et de la facilité, et ce qui me frappe est la rapidité avec laquelle tout cela s’est produit.

On ne veut pas le voir, mais je le constate en rééditant sur la Toile, ces jours, des papiers que j’ai égrenés durant ces trois ou quatre dernières décennies dans les journaux auxquels j’ai collaboré : que les rubriques consacrées à la culture, et plus précisément à la littérature, en Suisse romande, se sont dégradées, affadies, étiolées, sous l’effet du conformisme et de l’acquiescement au culte croissant du grand nombre et de la facilité, et ce qui me frappe est la rapidité avec laquelle tout cela s’est produit. La vraie critique littéraire ou la vraie chronique personnelle, argumentées et personnelles, sont pratiquement en voie de disparition au profit du papier vite bricolé et conforme à la tendance dictée par la boucle médiatique, dans une forme de plus en plus proche de la note zappée, voir du buzz.

À ce nivellement correspond l’effondrement des jugements fiables, au bénéfice d’opinions de moins en moins fondées, relevant du on-dit et relayées par les réseaux sociaux devenus le haut-lieu du caquetage.

°°°

Ce 1e mai. - On a dit beaucoup de bien du film TaxiTéhéran, du réalisateur iranien Jafar Panahi, qui a même décroché l’ Ours d’or au festival de Berlin, mais c’est avec une perplexité partagée que nous sommes sortis ce soir du cinéma, avec Julie, tant ce faux documentaire relève du second degré voire du message codé.

Certains commentateurs se sont pâmés devant la réalisation, alors qu’elle me semble relever d’un minimalisme juste bon à flatter les cinéphiles, à cela s’ajoutant la représentation du cinéaste par lui-même, genre mise en abîme, à la limite de la complaisance.

On veut bien que ce traitement « par défaut » d’une situation soumise à un totalitarisme larvé relève d’une ruse subtile, et notamment en exposant les interdits pesant sur le cinéma iranien par le truchement d’une crâne petite fille qui se met à filmer le filmeur en rappelant à celui-ci les conditions auxquelles doit se soumettre un film « commercialisable » en Iran, mais nous n’en sommes pas moins restés sur notre faim, faute de substance en rapport avec ce que vivent les Iraniens, dont un autre film tourné il y a quelques années de manière clandestine, par une jeune réalisatrice, dans un taxi de Téhéran ( !), rendait compte de façon plus explicite et percutante.

Mais bon : il semble qu’on ait célébré le réalisateur en danger plus que son ouvrage, et le fait que les censeurs du cinéma iranien y trouvent un caractère encore trop subversif en dit plus long que le film lui-même…

°°°

Recyclant un entretien avec Jacques Mercanton, je tombe d’accord avec ce qu’il me disait sur la « culture de masse », relevant selon lui de l’impossibilité même. De fait, je le crois aussi, il ne peut y avoir que de la sous-culture ou que de l’inculture de masse, toute masse ne pouvant que diluer les particularités d’une culture de qualité. C’est valable, me semble-t-il, autant pour les régimes totalitaires que pour la société de consommation.

°°°

La critique américaine a situé les nouvelles du jeune David James Poissant dans la filiation de Raymond Carver et de Tchekhov, mais je demandais à voir, et le fait est que les meilleures des onze nouvelles du recueil intitulé Le Paradis des animaux méritent autant d’attention que d’éloges, même si le rapprochement avec les deux auteurs (surtout Tchekhov) se discute.

La critique américaine a situé les nouvelles du jeune David James Poissant dans la filiation de Raymond Carver et de Tchekhov, mais je demandais à voir, et le fait est que les meilleures des onze nouvelles du recueil intitulé Le Paradis des animaux méritent autant d’attention que d’éloges, même si le rapprochement avec les deux auteurs (surtout Tchekhov) se discute. Ce qui est sûr, au demeurant, c’est que ce jeune auteur a son univers propre, avec ses personnages cabossés et une manière bien à lui, âpre et chaleureuse à la fois, de filtrer les émotions et de peser où ça fait mal.

En outre il y a, là-dedans une charge symbolique et une intensité poétique assez rares chez les auteurs de cette génération. L’observation rappelle en effet celle d’un Carver ou d’un John Cheever, ou encore, du point de vue des relations entre pères et fils, aux premières nouvelles de Bret Esaton Ellis traduites sous le titre de Zombies.

Quant à Tchekhov, on l’invoque désormais dès qu’un auteur fait preuve d’empathie ou qu’une atmosphère se nimbe de mélancolie bluesy. Carver a été dit le « Tchekhov américain », et l’on a remis ça pour Alice Munro…

°°°

C’est un bonheur immédiat et sans mélange que nous vaut la lecture du Saint-Loup de Philippe Berthier, relevant de l’approche littéraire la plus généreuse et la plus pénétrante, appuyée par d’innombrables citations opportunes, entre autres mises en rapport, d’un personnage majeur de la Recherche proustienne dont on apprend illico, par l’auteur, qu’il a été positivement « oublié » par les auteurs du récent Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, à savoir Jean-Paul et Raphaël Enthoven, qui ne lui accordent pas une entrée…

C’est un bonheur immédiat et sans mélange que nous vaut la lecture du Saint-Loup de Philippe Berthier, relevant de l’approche littéraire la plus généreuse et la plus pénétrante, appuyée par d’innombrables citations opportunes, entre autres mises en rapport, d’un personnage majeur de la Recherche proustienne dont on apprend illico, par l’auteur, qu’il a été positivement « oublié » par les auteurs du récent Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, à savoir Jean-Paul et Raphaël Enthoven, qui ne lui accordent pas une entrée…À l’opposé de certains proustologues ou proustolâtres, qui n’en finissent pas de chipoter sur l’identification ou la non-identification du Narrateur et de Marcel (cité trois fois par ce prénom dans le texte), Philippe Berthier prend tranquillement le parti de dire que Marcel le Proust et Marcel le Narrateur lui parlent de la même voix - même si le Narrateur est la cristallisation de trente-six Marcel divers et même changeants à travers le temps - et qu’autant que les deux avatars de l’écrivain et de la personne, le touche le personnage de Saint-Loup composé, lui-même, de plusieurs « modèles » et se transformant radicalement du début de la Recherche au Temps retrouvé.

Dans un long passage mémorable du Temps retrouvé, le Narrareur se livre à une méditation très révélatrice sur les rapports entretenus par le romancier avec la « vie réelle » et avec les personnages qu’il « tire » de celle-ci, au gré d’opérations « transformistes » dont la seule justification finale est l’œuvre, sans considération de ce que pourront ressentir les personnes « épinglées » comme des papillons ou victimes de ce qu’ils taxeront peut-être de méchanceté ou de plus profonde cruauté – plusieurs amis de Proust ont ainsi poussé de hauts cris ou l’ont fui à jamais...

En ce qui concerne Saint-Loup, le personnage a été inspiré à Proust par divers de ses amis, mais l’important n’est pas tant là, car Robert occupe une place tout à fait singulière et privilégiée, dans le cercle des proches de Marcel, incarnant à la fois un mentor, tout au moins au début de leurs relations, un objet de fascination sociale et esthétique, mais aussi une sorte d’ami unique qui ne deviendra jamais vraiment un amant :l’incarnation de la beauté et de la noblesse, de la France chevaleresque et du courage, de la séduction sous l’aspect d’un « homme à femmes » et de la complexité quand Marcel découvrira les nouvelles mœurs (jamais avouées) deson ami.

L’amitié selon Proust : c’est un des thèmes abordés par l’auteur, et avec toutes les nuances et la lucidité requises ; et l’homosexualité, bien entendu, avec une compréhension de ce qui échappait complètement au pauvre Gide : à savoir que le déni de Marcel, qui s’offusque bruyamment de ce qu’on puisse le taxer de pédérastie, autant que la morgue avec laquelle Saint-Loup répond à Marcel quand celui-ci le sonde à ce propos, jurant que ce ne sont pas « des choses dont il a le moindre souci », ne procèdent ni de la peur conformiste du jugement bourgeois, ni non plus du refus de tout simple coming out, mais du refus orgueilleux d’être classé et réduit à cela, soumis à cette détermination stricte et au sempiternel jugement moral ou social, sans parler de la vision proustienne des homosexualités, aussi complexe, paradoxale voire délirante que la vision des juifs selon Céline…

°°°

Ce que je ne supporte pas, et de moins en moins, ce sont les généralités : « Moi je n’ai rien contre les étrangers,mais… » ; « enfin les Juifs, tu sais quand même… » ; « d’ailleurs les homos, faut les comprendre, pourtant… » ; « et de toute façon, on est bien d’accord, les femmes… » ; « mais tu ne vas pas nier que les Grecs et le travail… »

°°°

S’agissant des séries télévisées, il est intéressant, par delà les situations standard, les clichés et les redites, de relever ici ou là tel trait original ou telle trouvaille, ou, comme dans Breaking bad, le développement d’un grand thème (le mal commis au nom du bien) tel qu’il pourrait être traité dans un roman.

°°°

En (re)lisant Femmes de Philippe Sollers, je me dis que ce n’est pas vraiment un roman mais une espèce de chronique-essai avec quelque chose du plaidoyer pro domo de quelqu’un qui n’a de cesse de se situer au-dessus des autres et de tout, affichant cyniquement son je m’en foutisme et s’en félicitant à tel point que rien ne devrait pouvoir l’atteindre.

En (re)lisant Femmes de Philippe Sollers, je me dis que ce n’est pas vraiment un roman mais une espèce de chronique-essai avec quelque chose du plaidoyer pro domo de quelqu’un qui n’a de cesse de se situer au-dessus des autres et de tout, affichant cyniquement son je m’en foutisme et s’en félicitant à tel point que rien ne devrait pouvoir l’atteindre. Posture décidément trop confortable à mon goût, sans parler des développements sur les femmes et l’établissement fatal, n’est-ce pas, d’un matriarcat mondial, qui me semble relever du délire, voire de la fumisterie.

°°°

On a pu croire, à un moment donné, que le sociologisme, en matière de littérature (dans le sillage de Pierre Bourdieu) représentait l’expression par excellence de l’esprit philistin en matière de critique littéraire, et le fait est que cette forme de positivisme pachydermique, consistant à faire découvrir autant de couteaux à autant de poules dans la basse-cour du royaume des Lettres, n’a pas fini de nous mettre en joie par ses façons d’arpenter le Champ à la manière de Bouvard et Pécuchet.

Mais comment ne pas s’incliner, plus bas encore, devant les recherches exquises et combien enrichissantes pour ses sectateurs subventionées, menées au nom de la génétique littéraire, apothéose de la bricole et de la broutille.

JedemTierchen sein Plaisirchen, remarquait jadis notre sage Grossmutter ;jawohl : à chaque bestiole sa babiole ; et c’est donc avec indugence qu’il s’agit de considérer les chercheurs de nos facs de lettres et autres pôles de compétence adonnés à la classification scientifique des encres et papiers utilisés par tel auteur (ou telle auteure ou autrice) et à la description non moins méticuleuse de chaque étape et de chaque état de chaque chantier et de chaque campagne d’écriture ponctués d’autant de séquences suspensives (absorption de telle tisane ou décompensation sur Youporn) de l’écrivant (à distinguer de l’écriveur) dont sera rappelé la marque des bretelles ou des jarretelles au moment de l’ascèse de création…

°°°

Ceci de Philippe Sollers, dans Femmes, qui me semble crânement filé : « Il y a un syndrome de l’écrivain comme il y en a eu un du prêtre…Très différent de celui de la vedette du show-business… Plus essentiel, viscéral, osseux… Portant sur le nerf de base, sur la fabrique tissée du revers… En compétition directe avecle four matriciel…Aucune mère ne s’y trompe…Pas plus celle de Sophocle qu’une autre…Toutes les oeuvres importantes sont des traces de cette lutte acharnée…Pour parvenir à l’air libre, naître, sortir loin au-delà de la naissance physique ; parler quand même par de la la parole injectée…Montrer qu’on n’est pas né comme ça, pour faire nombre, qu’on ne meurt pas dans l’arithmétique dictée…Que ça se sache au moins, le crime d’exister ; que ça se marque et remarque… Pour un bout de temps…Pour l’éternité »… »

Mais oui, mais oui, et ça a beau suinter son freudisme, on se dit : et s’il y avait du vrai « quand même » ? Cependant on s’interroge aussitôt sur la « fabrique tissée du revers », et le « crime d’exister » fait sourire les tribus d’hier sur les îles et d’aujourd’hui dans les campagnes acculturées - enfin quoi, littérature quand tu nous étreins…

°°°

Il y a les livres possibles, et ils sont légion, mais plus rares sont les livres vrais.

Il y a les livres possibles, et ils sont légion, mais plus rares sont les livres vrais. Or Le silence des chysanthèmes du compère Bertrand Redonnet représente, à mes yeux, le type même du livre à la fois nécessaire et vrai, mais non moins décalé, au meilleur sens du terme, ou disons : décentré par rapport au vortex médiatico-littéraire, d’une vérité qu’on pourrait dire hors du temps et de partout en dépit de son ancrage très précis dans une époque (entre les années 50 et nos jours) et une terre particulière (les âpres campagnes de l’Ouest français ouvertes sur l’océan) que le jeune Bertrand a connu en tant que petit prolo de ferme.

« Redonnet tout le monde s’en fout », clame la 4e de couverture par manière d’anti-publicité ressentimentale, et l’on pourrait dire aussi pour consoler l’auteur, que de Jules Renard, de Louis Guilloux, de Raymond Guérin ou de Fred Deux, auxquels il est plus ou moins apparenté, « tout le monde » n’a guère plus à foutre.

Or je lis ceci qui sonne immédiatement vrai à mes portugaises vaudoises : « Mes paradis perdus sont tous habités par le sifflement effarouché des merles, les pinsons et leurs nids de lichen, les mésanges acrobates, les crêpes sucrées de février, les alexandrins romantiques des leçons de récitation et le triangle des grands oiseaux sauvages, sublimes bohémiens du déclin des jours qui traversaient le ciel de novembre à l’heuremême où, dans les cours de ferme, un couteau rutilant tranchant l’artère d’un gros goret ».

Ou je lis cela qui remue ma prime adolescence :« J’étais le pâtre de l’été et le silence des champs et le bleu du ciel sur lequel tournoyaient les cossardes, séduisaient mon âme d’enfant. Une âme de solitaire, ou plutôt une âme de sauvage qui se plaisait à louer la solitude tant je me délectais déjà des strophes de Lamartine et de Musset, faisant miens leurs chants sublimatoires de la lune et de la nature et tout enclin à vivre les mélancolies jouissives de l’esseulé ».

Et cela encore : « Au pays de mes enfances, monde d’avant le faux monde, des couvrailles aux métives, le paysan était un jardinier dont les bras ne creusaient la terre que pour la survie de son clan, tapi dans deux pièces chauffées par le bois, par lui chaque hiver prélevé sur ses bois. Le pain contre le blé, le vin contre la vigne et l’eau au fond du puits ».

Et cela aussi : «Moi, j’aimais mon monde. C’était un monde où il manquait tellement de choses que tous les rêves y étaient permis. Il suffisait d’ouvrir des portes et des livres, d’écouter les arbres lutter avec le vent, de marcher pieds nus dans la rivière, de savoir jouer avec la lumière des champs et la pénombre des bois. Il suffisait d’avoir le goût du jeu. Un jeu qui ne s’achetait pas encore dans les vitrines surchargées d’inutilités,un jeu dont la qualité s’inventait et qui ne se mesurait pas à l’aune du porte-monnaie ».

Et ce n’est que le début du récit d’un rejeton mal coifféd’une grande fratrie paysanne sans le sol, mère révoltée mais confiante en l’école laïque et dotée d’une voix de chanteuse de cabaret, père aux abonnés absents que le fils réinventera à sa façon, De Gaulle à la radio sur l’Algérie, meule de foin à laquelle le garçon fout le feu pour marquer sa présence, et le salut par l’instituteur et les livres, le savoir qui libère et la vie rugueuse qui s’ensuivra…

Sacré Redonnet ! Bien sûr qu’on se fout de toi, mais je te revaudrai ça vu que ton livre, là, je ne vais pas le lâcher de si tôt…

Sacré Redonnet ! Bien sûr qu’on se fout de toi, mais je te revaudrai ça vu que ton livre, là, je ne vais pas le lâcher de si tôt…°°°

Je me tiens, depuis quelque temps, au seuil du Purgatoire de Dante. Non pas que j’hésite ou que je regimbe : c’est juste que j’attends d’être prêt. L’Enfer n’a été qu’une étape, et la pire, mais c’est souvent à ces visions dites « dantesques » qu’on en reste, comme le remarque d’ailleurs Victor Hugo, qui voit surtout le Dante justicier : « Le Purgatoire et le Paradis ne sont pas moins extraordinaires que la Géhenne, mais à mesure qu’on monte on se désintéresse ; on était bien de l’enfer, mais on n’est plus du ciel ; on ne se reconnaît plus aux anges ; l’œil humain n’est pas fait peut-être pour tant de soleil, et quand le poëme devient heureux, il ennuie ».

Or je voudrais faire le pari contraire : que Dante n’a fait que passer, et qu’à présent il s’agit de se dépasser…

°°°

Ayant découvert la richesse et les qualités, tout à fait insoupçonnées, du point de vue de l’art de la narration ou du dialogue, des meilleures séries télévisées, de The Wire à Breaking bad, ou de Borgen à Six feet under, en passant par Luther, les Soprano ou Twin Peaks, c’est en pays de connaissance que je me suis retrouvé à la lecture de Belleville Shanghai Express , dernier roman de Philippe Lafitte, qui emprunte à l’esthétique et à la stylisation du genre sans cesser de faire de la (bonne) littérature, en professionnel du scénario et en écrivain à part entière.

Ayant découvert la richesse et les qualités, tout à fait insoupçonnées, du point de vue de l’art de la narration ou du dialogue, des meilleures séries télévisées, de The Wire à Breaking bad, ou de Borgen à Six feet under, en passant par Luther, les Soprano ou Twin Peaks, c’est en pays de connaissance que je me suis retrouvé à la lecture de Belleville Shanghai Express , dernier roman de Philippe Lafitte, qui emprunte à l’esthétique et à la stylisation du genre sans cesser de faire de la (bonne) littérature, en professionnel du scénario et en écrivain à part entière. Evoquant le travail du protagoniste, un jeune photographe « métis » de père vietnamien et de mère française, l’on apprend que ce Vincent, autodidacte, a quelque chose d’intense et de fiévreux et que c’est un réfractaire. « Quelqu’un qui s’est déjà frotté au réel » et qui a « une dimension sociale » dans sa pratique. Ce qu’on pourrait dire, aussi, du travail de Philippe Lafitte.

À son cinquième roman, tous différents les uns des autres et pourtant marqués par une patte commune et plus encore par un regard, à la fois aigu et décalé, d’une plasticité sensuelle lisse mais d’une frémissante sensibilité, Philippe Lafitte, mieux que ne l’a fait un Djian dans ses sitcoms, construit le « pilote » de ce qui pourrait faire une série française combinant l’atmosphère « asiatique » des abords de Ménilmontant et l’atmosphère « occidentale » de la mégapole chinoise.

Personnage représentatif du youngster flottant entre deux cultures, ses potes (Jef et Karim) et sa grand-mère malade nostalgique de Saïgon, sa mère Marie-Paule et son oncle tenancier du restau Chez Qiang proche de la station de métro Couronnes, Vincent se la joue Cartier-Bresson en cadrant choses de la vie et gens qui passent, jusqu’au jour où ELLE lui apparaît.

Or Line, fille de Monsieur Li, lui-même issu des campagnes chinoises et parvenu au top de la respectabilité locale en qualité d’homme d’affaires, est en principe soumise aux règles de son paternel et, plus sournoises, de son cousin voyou mafieux sur les bords. On vise donc le schéma Roméo et Juliette sur fond de rivalités asiates et de préjugés sociaux, mais tout l’art de Philippe Lafitte est d’enchaîner les plans sans peser, avec la grâce féline de la jeune femme se rêvant top model et tombant, à Shanghai, surun os.

C’est fin et bien filé, avec de belles lumières dans les mots et les images composées de Paris ou de Shanghai; les situations ont quelque chose de« téléphoné » mais c’est en somme le genre qui veut ça, et l’écriture, les dialogues, la découpe des séquences, le crayonné des portraits : tout fonctionne...

°°°

Toujours dans le genre série, on passe du meilleur au pire avec ce sous-produit de daube molle que représente la pathétique suite de saisons réunies sous le titre d’After par la jeune Texane Anna Todd, qui est à Barbra Cartland ce que la lavasse de fast food est à la guimauve britiche.

Le feuilleton en question, évoquant les relations de Tessa, étudiante fadasse en mal d’encanaillement et d’un mauvais garçon de pacotille, le craquant Hardin, a été testé sur le smartphone d’Anna, aussitôt boosté sur la Toile (plus d’un milliard de téléchargements sur le site Wattpad) et recyclé sous forme de pavé broché aux bons soins du grand éditeur américain Simon & Schuster, dans la nouvelle catégorie des sex-sellers -Anna étant en train de plancher sur le casting du film à venir.

Ce qui m’a tout de même éberlué, dans la présentation très complaisante qui a été faite d’After dans les colonnes de 24 Heures, c’est l’absence totale d’aucun recul critique impliquant le contenu du livre, dont le seul fait qu’il « cartonne » plus que Michel Houellebecq était relevé.

Mais je tenais à en savoir plus, estimant, comme Philippe Muray, que ces phénomènes d’inculture grégaire ont quelque chose de significatif, et je me suis donc procuré la chose pour vérifier ce qu’annonçait de toute évidence la simple photo de la pauvre Anna : à savoir l’expression même de la plus insondable stupidité.

Tout de même une chose m’a fasciné dans la vie de Tessa,et c’est sa façon de tout planifier, du choix des panties qu’elle portera demain à la couleur du vernis à ongles prévu pour le surlendemain. Je n’ai donc perdu ni mon argent ni mon temps...

Question sexe, les ligues de vertu américaines auront été rassurées de constater que Tessa ne dispose un condom sur le hardon de Hardin qu’au-delà de la 400e page de la première saison, au cours d’une scène riche en adjectifs tumescents et autres superlatifs extatiques. Et c’est ainsi qu’Allah débande…

°°°

A la Désirade, ce dimanche 17 mai. – En recopiant/collant, sur la Toile, les petites chroniques que j’ai égrenées dans Le Matin entre octobre et novembre 1987,au fil du tour du monde que j’ai eu la chance de faire dans le sillage de l’Orchestre de la Suisse Romande, je constate que j’avais oublié maints détails de nos pérégrinations, que ces notes m’ont permis de ressusciter. C’est ainsique j’ai pour ainsi dire revécu divers épisodes effacés de ce voyage, que mespauvres mots ont fixé dans des conditions souvent compliquées par le décalage horaire ou nos constants déplacement, sans compter les obligations de présence liées à la tournée. Du moins suis-je assez content, à relire ces notes dictées au téléphone (nous ne disposions pas encore de liaisons Internet) à notre chèreArlette ou à quelque autre secrétaire de veille nocturne, de leur trouver un certain ton personnel et une tenue passable.

A la Désirade, ce dimanche 17 mai. – En recopiant/collant, sur la Toile, les petites chroniques que j’ai égrenées dans Le Matin entre octobre et novembre 1987,au fil du tour du monde que j’ai eu la chance de faire dans le sillage de l’Orchestre de la Suisse Romande, je constate que j’avais oublié maints détails de nos pérégrinations, que ces notes m’ont permis de ressusciter. C’est ainsique j’ai pour ainsi dire revécu divers épisodes effacés de ce voyage, que mespauvres mots ont fixé dans des conditions souvent compliquées par le décalage horaire ou nos constants déplacement, sans compter les obligations de présence liées à la tournée. Du moins suis-je assez content, à relire ces notes dictées au téléphone (nous ne disposions pas encore de liaisons Internet) à notre chèreArlette ou à quelque autre secrétaire de veille nocturne, de leur trouver un certain ton personnel et une tenue passable.°°°

Dans une lettre détaillée qu’elle m’envoie après sa lecture du Viol de l’ange, mon occulte amie Giovanna B., jamais rencontrée que sur Facebook mais qui m’a déjà envoyé d’excellents biscuits milanais en 3D, me gratifie d’une vraie recension, à la fois sensible et intelligente, précise et sans complaisance (elle a eu quelque peine à traverser les premiers fourrés de ma selva oscura) où elle série d’excellentes observations touchant à la construction arborescente du roman et à ses personnages, au drame rapprochant les protagonistes et au journal du tueur, au crescendo de l’émotion et aux échappées de la troisièmes partie, sans compter divers aspects de la thématique (le viol et le suicide, l’homosexualité et les rencontres salvatrices) qui m’ont remis en mémoire de nombreuses séquence du livre que j’avais oubliées. Or ce qui me touche particulièrement est que Gio s’implique personnellement dans cette lecture et fait ainsi revivre ce livre ailleurs que dans mon oublieuse mémoire…

°°°

Christoph Ransmayr dans le préambule de La montagne volante :« Depuis que la plupart des poètes ont pris congé de la langue versifiée et recourent, à la place des vers, à des rythmes libres et à une phrase flottante articulée en strophes, le malentendu s’est fait jour ici et là, qui veut que tout texte constitué de phrases flottantes, donc de lignes d’inégales longueur, relève de la poésie. C’est faux. La phrase flottante – ou mieux : la phrase volante – est libre et n’appartient pas seulement auxpoètes. »

Or Christoph Ransmayr est bel et bien un poète, qui fait ensuite voler ses phrases sur 350 pages envoûtantes :

« Je mourus

à 6840 mètres au-dessus du niveau de la mer

le quatre mai de l’année du Cheval.

Le lieu de ma mort

se situait au pied d’une aiguille rocheuse caparaçonnée

de glace où j’avais survécu une nuit à couvert du vent.

La température à l’heure de ma mort

était de moins trente degrés Celsius

et je vis la vapeur

de mon dernier souffle se cristalliser

et disparaître en fumée dans la crépuscule du matin. »