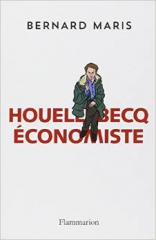

À lire Houellebecq économiste, on comprend que l’écrivain ait été particulièrement bouleversé en apprenant la mort de Bernard Maris, assassiné le 7 janvier avec ses amis de Charlie-Hebdo.

Par delà ses hautes qualités de pénétration et d’intelligence explicative, cet essai est en effet la plus belle défense et illustration d’une œuvre souvent mal comprise.

Bernard Maris. Houellebecq économiste. Flammarion,152p.

- BM parle des économistes comme d’une secte, avec leur jargon plus ou moins codé.

- Evoque les physiocrates del’époque de Louis XV…

- Les termes de l’économie envahissent notre quotidien.

- Avec les termes obsessionnels de croissance, compétitivité, mondialisation, etc.

- Des experts d’une pseudo-science.

- « L’économiste est celui quiest toujours capable d’expliquer après coup pourquoi il s’est trompé une fois de plus »…

- Un « incroyable charlatanisme qui fut aussi la morale d’un temps ».

- Le quidam n’y comprend rien.

- Mais BM nous rassure : qu’il n’y a rien à comprendre.

- Houellebecq n’est pas économiste mais tous ses thèmes se rapportent à l’économie.

- Ils évoquent Marx, Fourier,Malthus, Schumpeter, Smith, Marshall, Keynes, de façon le plus souvent implicite.

- Il parle de destruction créatrice (Schumpeter), de travail parasitaire et de travail utile (Marx), d’argent etc.

- BM pense qu’un écrivain peut parler de psychologie ou d’économie mieux que Freud ou que Marx…

- « Tous les écrivains dignes de ce nom feront une meilleure psychologie que Freud, qui savait écrire, et une meilleure sociologie que Bourdieu, qui ne savait pas ».

- Merci à l’oncle Bernard de souligner le fait que Bourdieu écrit mal. C’est si vrai !

- Pointe ensuite les « ronds de jambe du touffu Deleuze autour de Kafka » et pense que Schumpeter durera moins longtemps que Houellebecq…

- Il écrit ce livre en hommage aux écrivains qui cherchent « un fragment de la vérité de ce monde où nous sommes jetés et qui nous angoisse ».

- Selon BM, »pour comprendre la vie, les économistes ne cessent d’en chasser le sel, l’amour, le désir, la violence, la peur, l’effroi, au nom de la rationalité des comportements. Ils traquent pour la détruire cette « émotion qui abolit la chaîne causale » dont MH parle dans Rester vivant.

- Ils ont construit une économie du crime, où des bandits rationalisent leurs comportements criminels et leurs prises de risques en fonction des sanctions probables et des profits futurs »…

- Fustige les idées des nobélisés Gary Becker, Gérard Debreu et Larry Summers pour leurs théories sur la gestion des naissances, l’euthanasie des vieux improductifs ou le déversement des déchets du Nord dans les pays du sud…

- L’économie relève d’un humour cynique auquel celui de MH fait écho.

- Selon BM, « aucun écrivain n’est arrivé à saisir le malaise économique qui gangrène notre époque comme lui ».

- Rappelle en outre que ce sont des écrivains, et pas des sociologues ou des philosophes, qui ont le mieux parlé del’homme face à la mort (cite La mort d’Ivan Illitch de Tolstoï) ou de l’homme face à l’amour (Madame de LaFayette dans La Princesse de Clèves).

- Précise que « faire de Houellebecq un économiste serait aussi honteux qu’assimiler Balzac à un psycho-comportementaliste ».

- Pense qu’un roman ou un poème sont anti-économistes par nature.

- Estime qu’on apprend, avec Houellebecq, « que la glu qui freine vos pas, vous amollir, vous empêche de bouger et vous rend si triste est de nature économique.

- Rappelle le titre de l’essai de Viviane Forrester, L’Horreur économique, décrié par l’intelligentsia.

- Pense que Nietzsche s’est trompé en affirmant que la science mettrait à mal la philosophie.

- À l’origine de ce livre se situe la révélation de La Carte et le territoire, goncourtisé en 2010.

- « Un grand roman d’amour, comme tous les romans de MH, mais aussi une fine analyse du travail, de l’art, de la création,de la valeur, de l’industrie et de la « destruction créatrice » chère au grand économiste Schumpeter ».

- À partir de ce dernier livre, BM refait tout le parcours, depuis les premiers textes, dont Extension du domaine de la lutte.

- Extension parle (notamment) de la compétition dans l’entreprise.

- Les particules élémentaires, du consumérisme et de l’individualisme absolu.

- Plateforme, de l’utile et de l’inutile, et de la demande de sexe.

- La possibilité d’une île, de la société post-capitaliste et du clonage des riches.

- Thèmes récurrents de MH : la compétition perverse, la servitude volontaire, la peur, l’envie, le progrès, la solitude, la frustration, l’obsolescence.

- Son commentaire apparie les livres et leurs thèmes aux dominantes de grands économistes.

- 1) Le règne de l’individu avec Alfred Marshall.

- 2) La destruction créatrice avec Schumpeter.

- 3) La consommation insatiable avec Keynes.

- 4) L’utile et l’inutile avec Marx et Fourier

- 5) L’art, le travail et la fin du capitalisme avec Malthus.

- 6) La fin de l’espèce avec Keynes.

Chapitre 1. Le règne absolu des individus.

- Avec Alfred Marshall.

- Le règne absolu des individus se fonde sur l’exaltation de l’individu-consommateur.

- Pour Alfred Marshall, il n’existera plus que des individus utilitaristes.

- Lesdits individus devraient être essentiellement rationnels.

- Or il va de soi qu’ils ne le sont nullement.

- Donne l’exemple d’Hélène, prof d’économie dans La carte et le territoire.

- Une économiste plutôt désenchantée : « Sa vie professionnelle pouvait en somme se résumer au fait d’enseigner des absurdités contradictoires à des crétins arrivistes ».

- « Or l’homme est un animal autrement complexe et intéressant. Personne ne travaille que pour de l’argent, personne n’a de comportement d’achat entièrement rationnel.

- Hélène affirme que « l’individuation fondamentale des motivations des producteurs, comme de celle des consommateurs, qui rend en théories économiques si hasardeux et en fin de compte si faux ».

- BM souligne l’intérêt« extraordinaire » de cette observation.

- Pour Margaret Thatcher, la« société » n’existe pas, dit-elle un jour…

- « L’économie libérale brise tout ce qui est collectif ».

- Les Particules élémentaires illustre précisément ce phénomène de l’atomisation.

- Critique Milton Friedman qui parlait des comportements « rationalisables ».

- Evoque la référence des commerciaux aux neurosciences en vue de transformer le consommateur…

- À cet effort de réduction rationaliste, MH oppose des personnages « qui ont mal au dos ».

- Le personnage du trader est hautement significatif.

- Un personnage qui ne produit rien et surfe sur le chaos.

- Le type du parasite.

- Affirme que les économistes sont néfastes par leur « morale de fer », leur idéologie « précise et vicieuse » relevant de la religion rationalisée.

- « La compétition économique est une métaphore de la maîtrise de l’espace et du temps ».

- Comment l’économisme a jeté ses bases sur les ruines du christianisme, favorisant le développement de la vanité, de l’envie, de la compétition, de la haine.

- Le désir du consommateur, fantasmé et boosté par la pub, contrairement au plaisir, est une source de souffrance et de détestation.

- L’économie décrit un monde sans lieu, sans amour et sans bonté (mot fétiche de MH), où règne le chacun pour soi.

- MH fait de la poésie avec del’anti-poétique, affirme BM. Et c’est très vrai.

- Sois égoïste et sans pitié, conseille l’idéologie néo-libérale.

- Ce que Freud disait aussi dans Malaise dans la civilisation.

-

- Chapitre 2.L’entreprise ou la destruction créatrice.

- Avec Joseph Schumpeter.

- Extension du domaine de la lutte est une « complainte du libéralisme ».

- Beigbeder, dans La Carte et le territoire, affirme que la pub n’est qu’une technique visant à « faire acheter à ceux qui n’en ont pas les moyens ce dont ils n’ont pas besoin »…

- L’Entreprise est le royaume de la servitude volontaire par excellence.

- Le cadre en est le type représentatif. Soumis et supposé sourire, ou viré.

- Le collaborateur apparaît « comme un enfant qui n’a pas droit aux larmes ».

- Le principe de vie du capitalisme est d’entretenir l’insatisfaction.

- Schumacher pensait que le système allait s’épuiser.

- MH penche plutôt pour l’Apocalypse.

- Avec des bols d’air…

- « On doit donner au salarié un peu plus que ce qui lui permet de vivre, afin qu’il puisse se perpétuer et fabriquer de nouveaux petits salariés »…

- Les personnages de MH intègrent la peur latente consubstantielle à ces mécanismes.

- « Aucune romancier n’avait, jusque-là, aussi bien perçu l’essence du capitalisme, fondée sur l’incertitude et l’angoisse ».

-

- Chapitre 3. L’infantilisation du consommateur.

- Avec John Maynard Keynes.

- Rapproche l’infantilisation du consommateur de celle qu’exerçaient les bourreaux des camps nazis, décrit parBettelheim.

- Il s’agit de fabriquer des « kids » de tous âges.

- Cet aspect de l’infantilisation a été relevé par Keynes (p.73).

- Tous les objets deviennent jouets.

- Règne du joytoy…

- Le haut lieu houellebecquien, dans La Carte et le territoire, est le centre commercial.

- Jed adore s’y promener.

- Y décèle l’explosion d’un désir « criard et piaillant »…

- Les clients y apparaissent comme des poussins apeurés.

- Soumis à un impératif catégorique du genre : « Tu dois désirer. Tu dois être désirable. Si tu t’arrêtes, tu n’existes plus », etc.

- Plateforme illustre la consommation de masse du sexe et du tourisme sexuel.

- Souligne aussi la dérive de laculture vers l’entertainment.

- Valérie, dans Plateforme, est cadre sup’ de la com’.

- Elle se sent contaminée et prise au piège.

- Robert consomme du sexe et ne rencontre aucun amour.

- Le sexe de la femme est comparé à Dieu à plusieurs reprises dans les livres de MH.

- « L’amour très innocent, très pur des héros houellebecquiens est une plénitude, un achèvement »,

- La consommation est comme un supplice de Tantale. « Ce que tu as tu ne l’as plus, et ce que tu auras tu le perdras ».

- Il existe un « terrorisme de l’obsolescence », selon MH.

-

- Chapitre 4. L’utile et l’inutile.

- Avec Marx et Fourier.

- Revient sur le début de La Carte et le territoire, avec l’histoire du plombier.

- Celui-ci voudrait devenir loueur de scooters des mers.

- Ce qui déplaît à Jed Martin.

- Celui-ci respecte les artisans.

- Trouve le projet « touristique » du plombier assez abject.

- L’expression « marché de l’art » sonne comme un oxymore obscène sous la plume de MH.

- « L’artiste Jed aime l’outil ».

- Trouve en revanche les commerciaux inutiles.

- « Toute sa vie Jed avait eu envie d’être utile ».

- L’utile et l’inutile sont au cœur de la réflexion de MH.

- BM cite la parabole deSaint-Simon sur la disparition hypothétique de 30.000 courtisans, sous l’Ancien Régime, qui n’aurait pas eu la moindre incidence sociale.

- MH place le technicien et l’ingénieur au-dessus des publicitaires et des journalistes.

- « L’artiste, pour son malheur, est définitivement à part ».

- Le protagoniste est artiste, et MH se représente lui-même en personnage du roman.

- Le thème central de La Carte et le territoire est le passage du travail à l’art.

- Evoque une fable de Borges (p.100) à propos de la représentation photographique des cartes Michelin.

- « Comment briser le carcan du temps sinon par l’art, producteur d’éternité ».

- Ce discours est évidemment l’opposé du cynisme ou du nihilisme prêtés parfois à MH, à tort.

- Jed Martin essaie de représenter les hommes au travail, par manière d’hommage critico-poétique, évoquant la peinture de Pierre Lamalattie, d’ailleurs complice de MH.

- La peinture de Jed intituléeDamien Hirst et Jeff Koons se partageant le marché de l’art relève d’une ironie délicieuse.

- Mais le véritable héritage de Jed sera le portrait du gérant de bar-tabac…

- Tous les personnages de MH, comme ceux de Simenon, sont approchés via leur travail, détaillé comme chez Balzac – chose rare dans le roman français.

- À noter au passage que les personnages de Dostoïevski non plus n’ont pas de métiers, au contraire de ceux de Tchekhov…

- La Carte et le territoire pose la question du sens du travail.

- Beaucoup de nos contemporains ne trouvent de sens à leur travail que par l’argent qu’ils en obtiennent.

- Dans ses satires sur la société soviétique. Alexandre Zinoviev a développé le concept d’ « imitation de travail ».

- Des millions de fonctionnaires soviétiques s’y livraient, comme des millions d’Occidentaux aujourd’hui.

- Dans Soumission, le protagoniste, maître de conférences à la Sorbonne, travaille un jour par semaine. Pas un critique ne l’a relevé à ma connaissance.

- À l’inverse, et comme Simenon ou Céline, MH professe du respect pour le travailleur, autant que pour le travail bien fait.

- Comme un Orwell, il célèbre la « common decency » de l’ouvrier.

- « Ces gens de peu sont aussi hors de l’hubris, de l’accumulation forcenée, du désir mortifère d’argent ».

-

- Chapitre 5. Au bout du capitalisme.

- Avec Malthus.

- Malthus (auteur, notamment, de l’Essai sur le principe de populationparu en 1798) est « le triste contemplateur de la condition ouvrière »qui estimait qu’il ne fallait surtout pas aider les pauvres.

- Selon lui, toute aide aux pauvresles ferait proliférer. La nature se chargera de les éliminer.

- Dans La possibilité d’une île, c’est le grand asséchement futur quiréglera le problème de la surpopulation et de ses séquelles.

- « Le thème su suicideoccidental au terme du capitalisme hante l’œuvre de MH », relève BM.

- Dans La conversation de PaloAlto, tableau de Jed Martin, on voir sur fond crépusculaire, Steve Jobs et BillGates comme des anges mélancoliques de la fin d’un monde.

- Lequel sursaute encore sousl’effet de l’obsession sexuelle, autre parodie vitaliste.…

- La spirale de l’obsession frustrantealimente l’industrie exponentielle du porno, souvent pointée par MH.

- D’aucuns y ont vu du cynisme.C’est le contraire qui est vrai, mais jamais MH ne prend la posture du pasteurou du moraliste.

- Or « iln0’y a pas moinsmachiste, plus respectueux des femmes que Houellebecq », affirme BernardMaris.

- Qui ne s e laisse pas effaroucherpar l’usage récurrent du mot pétasse usité par les personnages de MH.

- À ce propos, et c’est vrai pourtous ses romans, les personnages et leur auteur sont à distinguer, même si MHentretient souvent la confusion avec malice, comme dans Soumission.

- Pour MH, l’obsession sexuelle est« l’une des manifestations du mal ».

- Dans La Carte et le territoire, il écrivait : La sexualité luiapparaissait de plus en plus comme la manifestation la plus directe et la plusévidente du mal ».

- Philippe Sollers a raillé le« puritain ».

- Mais l’amour selon Houellebecq n’est pas celui d’un séducteur dominant ni d’un hédoniste fringant.

- Bernard Maris :« L’amour implique de l’abandon, de la faiblesse, de la dépendance – ce dont les Occidentaux vénaux jusqu’à la moelle sont incapables ».

- Evoquant Les particules, BM note.« On veut rester jeune, on pense constamment à son âge. L’obsession sexuelle, inversement corrélative du déclin sexuel, est source d’une grande souffrance. Le sexe ronge les humains. »

- À l’opposé du donjuanisme solipsiste d’un Sollers, le réalisme tendre-acide de MH, en la matière, a touché leslecteurs par son honnêteté.

- Dans Soumission, le protagoniste est loué par son amie pour cettequalité qui est aussi celle de MH : l’honnêteté.

- Tout cela sou l’égide d’une méditation nostalgique sur la fin del’âge industriel en Europe et, plus généralement, sur le caractère périssableet transitoire de notre espèce et de ses actes.

- Epilogue. Qui mérite la vie éternelle ?

- Avec (de nouveau) John Maynard Keynes.

- Trois exergues très significatifs.

- « Ils avaient vécu dans un monde pénible, un monde de compétition et de lutte, de vanité et deviolence ; ils n’avaient pas vécu dans un monde harmonieux ». (Les Particules élémentaires)

- « Toute civilisation pouvaitse juger au sort qu’elle réservait aux plus faibles » (La Possibilité d’une île).

- « J’ai eu de plus en plussouvent, il m’est pénible de l’avouer, le désir d’être aimé ». (Ennemis publics).

- Houellebecq parle-t-ild’économie ?

- Oui et non.

- Pour l’essentiel, il parle ducaractère irréversible du temps.

- Or l’économie libérale occultecette réalité.

- À noter alors que MH est un réaliste, à lire au premier degré.

- Sollers raille le « réaliste social ».

- Mais Houellebecq ne se réduit pas aux dimensions d’un behaviouriste social ou psychologique.

- Contre la logique économiste prétendue « rationnelle », il parle de nos vies soumises aux fluctuations de l’argent, aux condition du travail ou à l’épuisement des ressources, entre autres.

- « Ricanement et cynisme sont les mamelles de notre civilisation », relève Bernard Maris, auxquelles l’écrivain oppose un regard conséquent, à tout coup nuancé d’humour.

- Houellebecq préfère les doux auxforts, les vaincus aux exploiteurs, les gens honnêtes aux faiseurs, et serontsauvé ceux qui sont capables de bonté.

- Selon BM, la bonté est peut-êtreme mot-clef de cette œuvre, rarement repérée par la critique. Houllebecq n’estpas chrétien, « car on ne peut pas pardonner », mais une bonté« évangélique » traverse son œuvre, fût-ce avec des yeux de chienbattu ou d’enfant paumé.

- Philippe Sollers, dans Littérature et politique, cite un long aveu de MH sur son enfance et la blessure inguérissable de n’avoir pas été aimé.

- Dans Ennemis publics il disait : « La face lumineuse, c'est la compassion, la reconnaissance de sa propre essence dans la personne de toute victime, de toute créature vivante soumise à la souffrance. La face sombre, c’est le reconnaissance de sa propre essence dans la personne du criminel, du bourreau, de celui par qui le mal est advenu dans le monde ».

- Et Bernard Maris, admirable là encore : "Le capitalisme s’adresse à des enfants dont l’insatiabilité, le désir de consommer sans trêve vont de pair avec la négation de la mort. C’est pourquoi il est morbide. Le désir fou d’argent, qui n’est qu’un désir d’allonger le temps, est enfantin et nuisible. Il nous fait oublier le vrai désir, le seul désir adorable, le désir d’amour. Comme Midas qui, transformant tout en or, courait à son suicide, le cadre-consommateur ruine le monde en voulant s’enrichir »

- Notes personnelles au 29 janvier 2015.

- À lire Houellebecq économiste, on comprend que l’écrivain ait été particulièrement bouleversé en apprenant la mort de Bernard Maris, assassiné le 7 janvier avec ses amis de Charlie-Hebdo.

- Par delà ses hautes qualités de pénétration et d’intelligence explicative, cet essai est en effet la plus belle défense et illustration d’une œuvre souvent mal comprise.

- En ce qui me concerne ainsi, jen’ai jamais perçu la profondeur réelle, relative à l’infrastructure économique et sociale, des observations de MH, en dépit du haut intérêt que j’y ai trouvé.

- La critique littéraire, notamment en France, est rarement pratiquée avec cette intelligence des mécanismes économique ou sociaux (contempteur des idéologies et de leurs dérives vulgarisées, mais économiste lui-même, Bernard Maris maîtrise son domaine sans une trace de pédantisme ou de jargon), qui était le fait de critiques marxistes tels Lucien Goldmann ou Henri Lefebvre, pour citer le moins dogmatiques.

- Or sur cette base, avec une connaissance complète de l’œuvre et des exemples adéquats tirés de chaque livre, BM nous invite bonnement à relire Houellebecq avec des yeux dessillés.

- Grand livre que ce petit essai. Révérence à un lumineux martyr de l’obscurantisme.

Faut-il se réjouir du tirage à plusieurs millions d’exemplaires du nouveau numéro « post mortem » de Charlie-Hebdo, dont la UNE de Luz est à vrai dire épatante, annonçant que « Tout est pardonné » par le Prophète en personne rallié à la cause de CHARLIE ? Rien n’est moins sûr, au contraire : on peut craindre que l’argent et le succès ne fichent en l’air ce journal de l’espèce aventureuse par définition, survivant en marge et toujours en butte aux difficultés liées aux entreprises plus ou moins libertaires ou frondeuses; mais puissé-je être démenti en ces temps où l’on ne positive point assez…

Faut-il se réjouir du tirage à plusieurs millions d’exemplaires du nouveau numéro « post mortem » de Charlie-Hebdo, dont la UNE de Luz est à vrai dire épatante, annonçant que « Tout est pardonné » par le Prophète en personne rallié à la cause de CHARLIE ? Rien n’est moins sûr, au contraire : on peut craindre que l’argent et le succès ne fichent en l’air ce journal de l’espèce aventureuse par définition, survivant en marge et toujours en butte aux difficultés liées aux entreprises plus ou moins libertaires ou frondeuses; mais puissé-je être démenti en ces temps où l’on ne positive point assez… Autant la lecture du Houellebecq économiste de Bernard Maris est éclairante s’agissant des observations sociales ou psychologiques les plus originales du romancier, autant m’intéressent, sans me fasciner du tout ni me paraître même défendables, les opinions parfois vaseuses, entre autres jugements oiseux, portant sur les nuances et détails de la vie ordinaire presque toujours mal portante voire grimaçante à son regard biaisé et sous ses nerfs tendus.

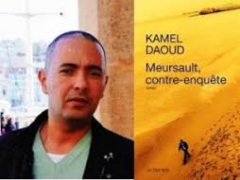

Autant la lecture du Houellebecq économiste de Bernard Maris est éclairante s’agissant des observations sociales ou psychologiques les plus originales du romancier, autant m’intéressent, sans me fasciner du tout ni me paraître même défendables, les opinions parfois vaseuses, entre autres jugements oiseux, portant sur les nuances et détails de la vie ordinaire presque toujours mal portante voire grimaçante à son regard biaisé et sous ses nerfs tendus.  Si j’ai lu Pas pleurer, le dernier roman de Lydie Salvayre couronné par le Goncourt 2014, avec un certain intérêt, comme j’aurai lu avec intérêt les romans de Michel del Castillo en d’autres temps, c’est avec une intensité plus grande que je vis ces jours la lecture de Meursault, contre-enquête, de Kamel Daoud, que l’Académie Goncourt est une nouille cuite (mal cuite plutôt) de n’avoir pas offert à ses lecteurs. Une fois de plus, la cuisine éditoriale parisienne et ses jeux d’influence auront prévalu, alors qu’il est clair qu’un tel livre, paru sous le label Gallimard ou Grasset, aurait décroché la timbale.

Si j’ai lu Pas pleurer, le dernier roman de Lydie Salvayre couronné par le Goncourt 2014, avec un certain intérêt, comme j’aurai lu avec intérêt les romans de Michel del Castillo en d’autres temps, c’est avec une intensité plus grande que je vis ces jours la lecture de Meursault, contre-enquête, de Kamel Daoud, que l’Académie Goncourt est une nouille cuite (mal cuite plutôt) de n’avoir pas offert à ses lecteurs. Une fois de plus, la cuisine éditoriale parisienne et ses jeux d’influence auront prévalu, alors qu’il est clair qu’un tel livre, paru sous le label Gallimard ou Grasset, aurait décroché la timbale.

Philippe Muray citant Picasso :« Qu’est-ce au fond qu’un peintre ? C’est un collectionneur qui veut se constituer une collection en faisant lui-même les tableaux qu’il aime chez lesautres. C’est comme ça et puis ça devient autre chose ». Et Muray d’enchaîner. « Qu’est-ce qu’un écrivain ? C’est un lecteur qui veutlire les livres dont il rêve et qui ne sont jamais exactement ceux des autres,C’est comme ça, et puis ça devient autre chose que de la lecture ». Ce qui me rappelle Dimitri parlant de son désir d’éditeur : pour combler les trous de sa bibliothèque. Et notre petite fille devant la bibliothèque : « Et c’est toi, papa, qui a écrit tous ces livres ? » Tellement plus gratifiant que le sempiternel : « Et vous avez lu tous ces livres ? »

Philippe Muray citant Picasso :« Qu’est-ce au fond qu’un peintre ? C’est un collectionneur qui veut se constituer une collection en faisant lui-même les tableaux qu’il aime chez lesautres. C’est comme ça et puis ça devient autre chose ». Et Muray d’enchaîner. « Qu’est-ce qu’un écrivain ? C’est un lecteur qui veutlire les livres dont il rêve et qui ne sont jamais exactement ceux des autres,C’est comme ça, et puis ça devient autre chose que de la lecture ». Ce qui me rappelle Dimitri parlant de son désir d’éditeur : pour combler les trous de sa bibliothèque. Et notre petite fille devant la bibliothèque : « Et c’est toi, papa, qui a écrit tous ces livres ? » Tellement plus gratifiant que le sempiternel : « Et vous avez lu tous ces livres ? »

Moi l’autre : - Tu as parlé de merditude, et De la merditude des choses, c’est un film belge néerlandophone…

Moi l’autre : - Tu as parlé de merditude, et De la merditude des choses, c’est un film belge néerlandophone…

Je retrouve, à la lecture de ce que ressent le protagoniste de Meursault, contre-enquête,de Kamel Daoud, à propos du Coran vociféré par un voisin, du vendredi musulman et de la prière collective, le même sentiment d’agacement viscéral que j’ai éprouvé l’an dernier à Tunis en assistant aux étalages d’agenouillements masculins, en pleine rue ou sur les places, avec quelque chose d’ostentatoire qui m’a toujours fait horreur dans les manifestations de crédulité collective, à commencer par mon souvenir de l’évangéliste américain Billy Graham gesticulant dans le stade de la Pontaise, à Lausanne, dans un style plus commercial et publicitaire évidemment, genre marchand du Temple. Ou, plus sinistre, me revient le souvenir de cette voix hideuse, proprement hitlérienne, qui retentissait dans les escaliers de l’immeuble viennois où nous séjournions quelques jours, chaque fois que le voisin de dessous sortait de sa tanière et se répandait en invectives effroyables le temps, je présume, d’aller cherche son courrier cinq étages plus bas et d’en remonter toujours hurlant.

Je retrouve, à la lecture de ce que ressent le protagoniste de Meursault, contre-enquête,de Kamel Daoud, à propos du Coran vociféré par un voisin, du vendredi musulman et de la prière collective, le même sentiment d’agacement viscéral que j’ai éprouvé l’an dernier à Tunis en assistant aux étalages d’agenouillements masculins, en pleine rue ou sur les places, avec quelque chose d’ostentatoire qui m’a toujours fait horreur dans les manifestations de crédulité collective, à commencer par mon souvenir de l’évangéliste américain Billy Graham gesticulant dans le stade de la Pontaise, à Lausanne, dans un style plus commercial et publicitaire évidemment, genre marchand du Temple. Ou, plus sinistre, me revient le souvenir de cette voix hideuse, proprement hitlérienne, qui retentissait dans les escaliers de l’immeuble viennois où nous séjournions quelques jours, chaque fois que le voisin de dessous sortait de sa tanière et se répandait en invectives effroyables le temps, je présume, d’aller cherche son courrier cinq étages plus bas et d’en remonter toujours hurlant.