On retrouve le grand écrivain, en ombre chinoise, dans Le dernier mot, remarquable nouveau roman de Hanif Kureishi. Cela très au-dessus de la platitude du roman français actuel...

L’oeuvre de V.S. Naipaul, consacrée par le Prix Nobel de littérature 2001, est sans doute l’une des plus intéressantes de ce tournant de siècle et de millénaire, constituant une ample et pénétrante lecture du monde actuel soumis au changement et au métissage des cultures, et nous donnant à la fois des outils pour continuer à notre tour ce déchiffrement.

Naipaul est le grand écrivain contemporain du déracinement et de la recherche d’une maison. De son premier chef-d’oeuvre, Une maison pour M. Biswas (1961), à L’Enigme de l’arrivée (1987), cette autre merveille qu’on pourrait dire proustienne par le type d’immersion que nous vaut sa lecture et par la somptuosité liquide de son écriture, Naipaul n’a cessé de traiter ce thème, qui ne se réduit aucunement à la quête d’un établissement “bourgeois”, mais correspond à l’aspiration de tout individu à la dignité personnelle et à son insertion dans la société de ses semblables. “Chacun d’entre nous possède une chose, en dehors de lui-même”, affirme Naipaul, “qui lui donne une idée de son propre statut. On ne peut pas supposer que ceux qui vivent dans la misère ne possèdent aucune espèce de dignité intrinsèque et se laisseront donc berner par n’importe quelle propagande révolutionnaire”.

Un thème corollaire de Naipaul est sa lutte contre ce qu’il appelle le “retour à la brousse”. La critique du colonialisme va de pair, chez lui, avec la remise en cause de toute forme de régression. Elevé dans une région de grand brassage de races et de cultures (rappelons qu’il est né en 1932 à Trinidad, dans les Antilles anglaises), jeune immigré solitaire et complexé, Naipaul a partagé longtemps, tout en étudiant à Oxford puis en se lançant dans une carrière de journaliste et d’écrivain, la condition des “personnes déplacées”. Contre un certain romantisme tiers-mondiste, Naipaul a développé sa propre vision sans se contenter de rester dans sa tour d’ivoire. C’est ainsi qu’il s’est fait, après ses premiers romans, collecteur de témoignages dans une suite de récits-enquêtes où il relate (L’Inde sans espoir, 1968) sa rencontre avec l’Inde de ses origines et, rappelle, en passant, les séquelles des six siècles d’impérialisme musulman qui ont anéanti les civilisations plus anciennes, bien avant l’arrivée des Anglais. De la même façon, le romancier a exploré (dans cet autre “noeud” significatif de son oeuvre que représente A la courbe du fleuve, 1979), le Congo de Mobutu et, plus largement, la tragédie de l’Afrique d’après les indépendances. Comme un Tchékhov faisant le voyage de Sakkhaline pour enquêter sur la situation des bagnards russes, Naipaul a accompli en outre un immense travail d’investigation sur le terrain afin d’observer les conséquences du fondamentalisme musulman dans les pays d’Orient non arabes, et ce par deux fois, à plus de quinze ans d’intervalle, dans Crépuscule sur l’Islam (1981) et Jusqu’au bout de la foi (1998).

Si l’oeuvre de Naipaul est souvent considérée comme dérangeante, c’est d’abord parce que son auteur a toujours montré la réalité telle qu’il la voyait, sans jamais chercher à dorer la pilule. “Il y a dix ans à Trinidad”, remarque-t-il, si l’on disait à une personne d’origine africaine qu’elle était noire, elle était mortellement offensée”. Or l’écrivain ne s’embarrasse pas de précautions oratoires “politiquement correctes”. Il y verrait non seulement un mensonge mais également une forme de mépris. Evoquant la façon dont certains Occidentaux exaltent “l’Inde resplendissante”, il assimile cette attitude à l’“ultime soubresaut de la hideuse vanité impérialiste”. De la même façon, à ceux qui continuent de magnifier une Afrique où il ne font que passer en touristes ou en esthètes, il reproche d’alimenter “une des fonctions fondamentales de l’Afrique: rester une colonie perpétuelle, une petit île au trésor, un espace de jeu pour des gens qui veulent une culture-jouet, une industrie-jouet, un développement-jouet”. Quand on lui reproche de désigner la régression de certaines communautés, il répond en outre: “La condescendance se trouve chez ceux qui ne remarquent rien. Il faut être atrocement libéral pour ne pas être bouleversé par la détresse humaine. Quand on a vu la déchéance à un tel degré, on ne peut plus être le même”. Et revenant sur son Crépuscule sur l’Islam; voyage au pays des croyants, il constate enfin: “J’ai mieux compris la capacité humaine à se mentir et à se leurrer. J’ai perçu la tragédie de ces gens qui sont si mal équipés pour le XXe siècle, qui demeurent à des années-lumière du moment où ils pourront fabriquer les outils qu’ils ont fini par apprécier”.

Est-ce à dire que sa vision se réduise à celle d’un “renégat” occidentalisé à outrance, et l’image d’un Naipaul méprisant les “barbares” est-elle fondée ? La vérité est évidemment beaucoup plus nuancée. L’image négative de l’écrivain procède d’ailleurs plus des attitudes de l’homme public, qui refuse que les médias le traitent “comme un joueur de cricket” et ne ménage ses critiques ni au monde littéraire ni aux clercs confinés, qu’à ses livres. Le vrai Naipaul n’a certes rien d’avenant au sens conventionnel, qui s’est blindé pour survivre. On le dit caractériel et même impossible, mais qu’en pensent ceux qui l’ont réellement approché ? C’est ce que nous découvrons à la lecture du récent recueil d’entretiens de Sir Vidia avec une trentaine de journalistes et d’écrivains, de 1965 à 2001, rassemblés par Feroza Jussawalla dans un volume intitulé Pour en finir avec vos mensonges, et qui inclut son émouvante et très éclairante profession de foi de à Stockholm.

Pour compléter le portrait qui s’en dégage, avec ses aspects désobligeants ou plus attachants, il faut lire enfin le tout dernier livre de V.S. Naipaul, revenu au roman et à son “moi indien”. De fait, La moitié d’un vie (Plon, 2002), module par la fiction l’une des dernières boucles du grand roman d’apprentissage que figure toute l’oeuvre. Le protagoniste, double romanesque de l’auteur, a fui le sous-continent indien pour se forger une nouvelle identité dans la bohème londonienne des années 50, où il mène une vie tumultueuse avant de trouve la rédemption affective auprès d’une femme, un peu comme Naipaul lui-même a scellé les retrouvailles d’avec ses origines en épousant une Indienne et en réinvestissant la “maison” de ses ancêtres.

V.S.Naipaul est considéré, par les Britanniques, comme leur meilleur auteur vivant. Lui-même se défend pourtant d’être un maître à penser. Lorsqu’il affirme que “le style est essentiellement une affaire de réflexion”, il se distingue radicalement de l’idéologue qui plaquerait sa grille d’interprétation sur une réalité donnée. Au contraire, c’est par absorption, comme par osmose et transmutation, du fait noté à sa décantation pensée, et de la pensée à la musique de la langue, que le “style” de Naipaul “réfléchit”, dans un effort constant de décentrage. L’écrivain dit avoir toujours essayé de “voir comment les autres nous voient”. Or, la lecture de Naipaul nous aide non seulement à mieux voir le monde qui nous entoure, avec le regard nettoyé de l’étranger, mais également à mieux nous voir nous-mêmes.

V.S. Naipaul. Une maison pour Monsieur Biswas. Gallimard. L'Imaginaire, 579p.Le premier chef-d'oeuvrede jeunesse.

V.S. Naipaul. L'énigme de l'arrivée. Bourgois, 444p. Le chef-d'oeuvre de la maturité.

V.S. Naipaul. Dis-moi qui tuer. Albin Michel, 280p. Un fabuleux recueil de nouvelles.

V.S. Naipaul. Pour en finir avec vos mensonges. Sir Vidia en conversation. Anatolia/ Editions du Rocher, 2002, 326p.

V.S. Naipaul. La moitié d’une vie. Traduit de l’anglais par Suzanne V. Mayoux. Plon, “Feux croisés”, 2002, 232p.

V.S. Naipaul. Comment je suis devenu écrivain. Traduit de l’anglais par Philippe Delamare. 10/18, 2002, 96p.

À lire aussi: V.S. Naipaul, Entre père et fils. Grasset, 485p. Une correspondance très éclairante...

Hanif Kuresihi, Le Dernier mot. Christian Bourgois, 2014.

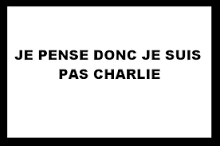

Ceux qui seraient tenté de dire que c’est quand même quelque part la faute au Coran sauf qu’ils n’ont pas eu le temps de le lire avec tous les romans de Pancol parus ces derniers temps / Celui qui a connu des musulmans avec qui tu peux discuter mais maintenant ils sont tous dans les cités où même la police n’ose pas entrer alors restons prudents Marie-France /

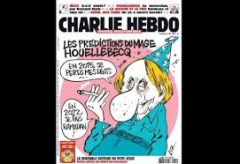

Ceux qui seraient tenté de dire que c’est quand même quelque part la faute au Coran sauf qu’ils n’ont pas eu le temps de le lire avec tous les romans de Pancol parus ces derniers temps / Celui qui a connu des musulmans avec qui tu peux discuter mais maintenant ils sont tous dans les cités où même la police n’ose pas entrer alors restons prudents Marie-France /  Celle qui baisse les yeux devant le minaret de Saïd du haut duquel il la domine à en croire Michel Houellebecq / Ceux qui au cocktail des Lemercier enjoignent haut et fort le Grand Mufti de se désolidariser des déprédations commises dans un quartier français /

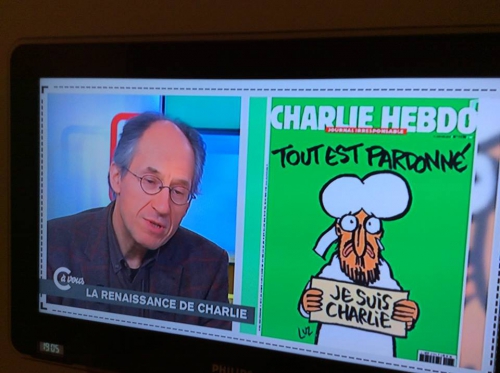

Celle qui baisse les yeux devant le minaret de Saïd du haut duquel il la domine à en croire Michel Houellebecq / Ceux qui au cocktail des Lemercier enjoignent haut et fort le Grand Mufti de se désolidariser des déprédations commises dans un quartier français /  Celui qui a été emprisonné par le leader palestinien Mahmoud Abbas (présent au bal des charlots) au motif qu’il voyait de l’érotisme dans la vie du Prophète et qu’il a cafté sur Internet / Celle qui se pointe à la porte de Michel Houellebecq (millionnaire connu de l’avenue de Choisy) pour lui dire qu’elle est à la fois CHARLIE et marieuse prête à lui vendre ses filles s’il promet de les fouetter / Ceux qui découvrent en y arrivant que les vierges du Paradis sont des putains de lycéennes violées par les frères de Boko-Haram / Celui qui comprend mal qu’un Dieu sans visage puisse mal prendre une caricature même sur papier de chiottes / Cell e qui pleure ceux qui ne sont plus CHARLIE / Ceux qui ont dessiné le nouveau pull Benetton en pur shetland à l’effigie de CHARLIE et cible dans le dos pour les snipers d'une autre orientation religieuse,etc.

Celui qui a été emprisonné par le leader palestinien Mahmoud Abbas (présent au bal des charlots) au motif qu’il voyait de l’érotisme dans la vie du Prophète et qu’il a cafté sur Internet / Celle qui se pointe à la porte de Michel Houellebecq (millionnaire connu de l’avenue de Choisy) pour lui dire qu’elle est à la fois CHARLIE et marieuse prête à lui vendre ses filles s’il promet de les fouetter / Ceux qui découvrent en y arrivant que les vierges du Paradis sont des putains de lycéennes violées par les frères de Boko-Haram / Celui qui comprend mal qu’un Dieu sans visage puisse mal prendre une caricature même sur papier de chiottes / Cell e qui pleure ceux qui ne sont plus CHARLIE / Ceux qui ont dessiné le nouveau pull Benetton en pur shetland à l’effigie de CHARLIE et cible dans le dos pour les snipers d'une autre orientation religieuse,etc.

Dans la foulée, je nous ai lu les six pages consacrées, par l’édition du week-end de Libération, au nouveau roman de Michel Houellebecq, avec un grand papier de présentation de Philippe Lançon, plutôt admiratif, un contrepoint de Laurent Joffrin soulignant l’équivoque du « message » politique du livre et son utilisation possible par l’extrême-droite, et, à mes yeux la plus intéressante : une mise au point de l’essayiste-philosophe Abdennour Bidar (auteur de L’islam sans soumission…) qui montre la méconnaissance et l’incompréhension, par Houellebecq, de cet islam qu’il caricature et projette dans un avenir social et politique inimaginable en France. Autant dire que je brûle de m’en faire une idée personnelle précise.

Dans la foulée, je nous ai lu les six pages consacrées, par l’édition du week-end de Libération, au nouveau roman de Michel Houellebecq, avec un grand papier de présentation de Philippe Lançon, plutôt admiratif, un contrepoint de Laurent Joffrin soulignant l’équivoque du « message » politique du livre et son utilisation possible par l’extrême-droite, et, à mes yeux la plus intéressante : une mise au point de l’essayiste-philosophe Abdennour Bidar (auteur de L’islam sans soumission…) qui montre la méconnaissance et l’incompréhension, par Houellebecq, de cet islam qu’il caricature et projette dans un avenir social et politique inimaginable en France. Autant dire que je brûle de m’en faire une idée personnelle précise. Après nos retrouvailles à La Casona de Andrin,suivies d’une balade le long des corniches herbeuses surplombant l’océan – on qualifie justement ces régions de Suisse atlantique - , la soirée s’est passée en petit clan, avec trois jolis enfants turbulents à souhait, comme le sera, avec dix fois plus de monde, la journée de demain toute dévolue à la célébration, à Oviedo, des 80 ans de notre cher Abuelito, rescapé d’une récente chute dans l’escalier et dont je complète mentalement le portrait que j’ai brossé de lui depuis trois semaines, lui donnant tour à tour la mine d’un migrant farouche de trente ans, d’un demeuré hydrocéphale, d’un chenoque aux traits noyés dans le médium de glacis et enfin, ayant nettoyé ma toile à la térébenthine et tout repris à zéro à l’acryl, d’un personnage plus proche de l’original ou à peu près, moyennant quelques retouches dans la prunelle et sur le fil des lèvres.

Après nos retrouvailles à La Casona de Andrin,suivies d’une balade le long des corniches herbeuses surplombant l’océan – on qualifie justement ces régions de Suisse atlantique - , la soirée s’est passée en petit clan, avec trois jolis enfants turbulents à souhait, comme le sera, avec dix fois plus de monde, la journée de demain toute dévolue à la célébration, à Oviedo, des 80 ans de notre cher Abuelito, rescapé d’une récente chute dans l’escalier et dont je complète mentalement le portrait que j’ai brossé de lui depuis trois semaines, lui donnant tour à tour la mine d’un migrant farouche de trente ans, d’un demeuré hydrocéphale, d’un chenoque aux traits noyés dans le médium de glacis et enfin, ayant nettoyé ma toile à la térébenthine et tout repris à zéro à l’acryl, d’un personnage plus proche de l’original ou à peu près, moyennant quelques retouches dans la prunelle et sur le fil des lèvres.