À propos de L’Exécution du traître à la patrie Ernst S.de Richard Dindo (avec Niklaus Meienberg). 1976. Vu au festival Visions du réel 2014.

Réflexion sur l'épaisseur du réel.

C’est une histoire à la fois triste et lamentable que celle d’Ernst S. Triste à mourir, puisque ce jeune écervelé y a laissé sa vie. Et lamentable par tout ce qu’elle révèle : la misère d’une certaine Suisse sous la Crise, l’inégalité des chances à la base d'une pauvre vie, le désarroi affectif et la dérive sociale d’un jeune révolté marginal, la provocation d’une tête brûlée et sa punition « logique » en temps de guerre.

Une nuit de 1942, dans une forêt de la région de Saint-Gall, Ernst S. fut fusillé par ses camarades de régiment qui n’arrivèrent même pas à l’achever d’une salve, le coup de grâce lui étant donné par leur officier. Le récit de cette scène affreuse, sur les lieux de l’exécution et de nuit, par l’un des membres survivants du peloton d’exécution constitue l’un des moments les plus dramatiques du film de Richard Dindo, dénué par ailleurs de tout pathos. Confronté à l’inéluctable, Ernst S. parut « abattu », selon le témoin. Longtemps, cependant, il n’avait pu concevoir que sa « connerie » l’amènerait effectivement devant le peloton. Seulement voilà : on était en temps de guerre, la Suisse était encerclée par les puissances fascistes, le Général Guisan (notre« père » à tous) avait enjoint le pays de serrer les rangs et lui-même, selon toute probabilité, aurait refusé la grâce au jeune imbécile. Or celui-ci avait, pour sa part, refusé de signer le recours en grâce que lui avaient préparé ses frères catastrophés. Bravache, il n’avait rien à demander à ces « connards » d’en haut…

Dans le film de Richard Dindo, l’histoire lamentable d’Ernst S. est d’abord celle d’une certaine Suisse à une certaine époque, incarnée par la famille des S., paysans pauvres et chômeurs de la région de Saint–Gall, non loin d’Abtwil. Chômeurs à cette époque: autant dire « feignants » selon la bonne société. Or, marqué par la mort prématurée de sa mère, mal encadré, rebelle rêveur, gai comme un pinson à ce que tous se rappellent, préférant la trompette et le chant au travail à l’école puis à l’usine – enchaînement social fatal en ces lieux -,Ernst n’en fera jamais qu’à sa tête avant de se retrouver, la guerre advenant, sans travail et survivant d’expédients en dépit des conseils de ses frères.C’est alors que le joyeux drille, révolté contre « ceux de la haute »mais sans aucune conscience politique cohérente (au désespoir de son frère aîné engagé dans le mouvement ouvrier zurichois), trouvera malin de monnayer de minables renseignements à des agents du consulat allemand avant de leur livrer, contre une somme plus conséquente (pour lui !), quatre grenades chapardées dans un dépôt de munitions. Et de se vanter dans les cafés de ce qu’il appellera lui-même une « connerie ». Jusqu’à la dénonciation d’un voisin et son arrestation, en 1941, son procès et sa condamnation à mort, à laquelle il ne croira qu’à la toute fin…

Claude Lanzmann a parlé, à propos de Shoah et de l’interprétation faite de comportements ou d’événements survenus en une autre époque, de l’ " épaisseur du réel" , constituée part outes les données concrètes, complexes et contradictoires, d’une situation humaine que nous peinons à démêler et comprendre avec le recul du temps.

Des années durant, les années de la « mobilisation », en Suisse, ont étéidéalisées, comme si la paix du pays présumé neutre découlait de la protection divine etde la seule détermination du Général et de son armée mobilisée aux frontières.Dans notre enfance, ce fut la version officielle, d’un pays tout entier opposéà « ce fou d’Hitler ».

Puis,de cette idéalisation mythique, l’on bascula dans une croissantedémystification, parfois jusqu’à l’outrance. Il y a quelques années encore, unejournaliste pouvait écrire, dans LaTribune de Genève, que la Suisse avait collaboré avec l’Allemagne dans samajorité. Ce qui est, objectivement, d’une évidente malhonnêteté. La vérité estbeaucoup plus nuancée, que de multiples rapports, recherches, enquêtes ettémoignages ont documenté ces quarante dernières années, avec autant de« révélations » nouvelles que de polémiques.

Aucinéma, un très remarquable travail a été accompli par 13 réalisateur, àl’enseigne de L’Histoire c’est moi,rassemblant 555 témoignages sur ce que fut le quotidien de l’histoire suissependant cette période, réunis en 4 DVD. La collection, dirigée par Frédéric Gonseth, date du début de ce nouveau siècle. Elle revisite, sous tous les aspects, cette fameuse épaisseur du réel. Or le film de Richard Dindo avait frayé, le premier, cette voie dès le milieu des années 1970 où certaines vérités n’étaient pas encore bonnes à ditre. D’où le scandale qu’il provoqua à sa sortie dans certains milieux politiques et économiques directement visés…

L’épaisseur du réel est travaillée, dans L’Exécutiondu traître à la patrie Ernst S., par la voix des gens. Le journaliste et écrivain gauchiste Niklaus Meienberg documenta, initialement, la trajectoire personnelle, familiale et sociale, d’Ernst S. comme en témoigne l’un de ses fameux Reportages en Suisse traduits chez Zoé en 1975. Dans la foulée, le film de Richard Dindo, où la contriubition de Meienberg se borne au commentaire, va plus loin en ce qui concerne, précisément, l’épaisseur du réel.

Cette dimension est restituée par le jeu des images d’archives d’époque où se déploie, notamment,le langage stéréotypé de la propagande de guerre, en contraste avec les témoignages de gens des divers milieux sociaux, proches parents ou connaissances du jeune Ernst, qui construisent peu à peu le portrait « en creux » de ce rebelle sans cause rêvant de devenir comédien après avoir consacré ses petites économies à des cours de chant, puis s’imaginant qu’en Allemagne il trouvera une situation sociale plus favorable que dans la ville de Saint-Gall, plus marquée par le clivage des classes qu’à Zurich.

Au fil des témoignages, avec l’apport majeur de l’historien Edgar Bonjour, dont le rapport monumental éclairera ces années de manière décisive - quoique jugée insuffisante par la suite -, l’on voit apparaître, en violent contraste, le côté presque dérisoire de la « connerie » du jeune Ernst, par rapport aux positions et propositions de certains notables hauts placés et autres ministres appelant à la soumission à l’Allemagne.

Au fil des témoignages, avec l’apport majeur de l’historien Edgar Bonjour, dont le rapport monumental éclairera ces années de manière décisive - quoique jugée insuffisante par la suite -, l’on voit apparaître, en violent contraste, le côté presque dérisoire de la « connerie » du jeune Ernst, par rapport aux positions et propositions de certains notables hauts placés et autres ministres appelant à la soumission à l’Allemagne.

Explicitement, le film désigne des conseillers fédéraux et hauts gradés (un Minder, un Pilet-Golaz ou un Wille), ainsi que les signataires d’un Appel réunissant 200 noms, également favorables à une forme de collaboration, ou tel marchand d’armes (Bührle père pour ne pas le nommer) poursuivant tranquillement son commerce avec l’Allemagne nazie, comme bien d’autres industriels d’ailleurs. Or il faudra la vox populi pour en juger, par la voix d’un menuisier faiseur de cercueils qui a bien connu Ernst S. et qui conclut ici que les « petits » sont toujours les premiers pendus, sans que le les « grands » soient jamais inquiétés.

C’est exactement ce qui se passe dans le proche entourage d’Ernst S. qui subira les séquelles de l’opprobre « national » lié à la condamnation et à l'exécution, quand son frère Karl, petit paysan contraint de vendre son exploitation à un riche patron d’usine local, se retrouve veilleur de nuit dans la fabrique de celui-ci, lequel, durant toute la guerre, a fait de bonnes affaires avec l’Allemagne alors que son fils s’engageait dans la Waffen SS…

Du point de vue du cinéma, l’épaisseur du réel est rendue, dans L’Exécution du traître à la patrie Ernst S., par le truchement d’une construction intégrant admirablement les lieux, de la forêt qu’on retrouve au début et à la fin du film, aux paysages campagnards ou urbains plombés par une sorte de grisaille atmosphérique générale, âpre et juste adoucie par les visages et les voix de ceux qui parlent. Tant par les cadrages, rigoureux mais très maîtrisés quant à l’esthétique, que par le montage, le film « parle » beaucoup,enfin, par les seules images accordées, une fois encore, au poids et à l'épaisseur du réel.

Richard Dindo au Festival Visions du réel

Richard Dindo au Festival Visions du réel

Ce mercredi 30 avril, le réalisateur donne sa « masterclass » à l’Usine à gaz, dès 10h du matin.

À la base de cet atelier : la présentation du dernier film du réalisateur, relevant plus de la fiction que du documentaire, à partir du roman de Max Frisch Homo Faber. Deux mots à ce propos, puisque Richard Dindo m’a fait l’amitié de me transmettre une copie de l’ouvrage en version française.

À mon goût, c’est le plus beau film de l’auteur, d’une grande valeur poétique et philosophique à la fois. Bien plus qu’une illustration du roman, c’est une transposition libre, à la fois elliptique et très concentrée, touchant au cœur de l’œuvre et modulant admirablement trois portraits de femmes. À ce seul égard, et s’agissant d’une succession de plans fixes intégrés dans le flux de la narration, le travail avec les actrices est impressionnant de sensibilité et de justesse. Marthe Keller, dans le rôle d’Hanna, irradie l’intelligence sensible à chaque plan, dans tous les registres de l’extrême douceur et de la véhémence blessée, de la mélancolie ou de la lucidité. Avec la jeune comédienne Daphné Baiwir, incarnant la jeune Sabeth, Dindo a trouvé une interprète infiniment vibrante de présence elle aussi. Sans autre dialogue que le récit modulé par le comédien Arnaud Bedouet, Dindo parvient exprimer en images l'essentiel du roman, dans lequel le personnage d' Ivy (Amanda Roark) est également parfait. Bref, tant ces trois présences féminines que le découpage narratif des plans, le remarquable choix musical et le montage relèvent d’une poésie inspirée de part en part. Enfin avec la variation de perception philosophique marquée du début à la fin par le protagoniste, de son positivisme initial d’homme ne croyant qu'à ce qu’il voit, à une vision plus profonde des êtres et du Temps, Richard Dindo a restitué ce qu’on pourrait dire le sentiment du monde de Frisch, tel par exemple qu’on le retrouve dans L’Homme apparaît au Quaternaire, l’un de se splus beaux livres.

Remise du Sesterce d’or Maître du Réel au réalisateur suisse Richard Dindo, ce 29 avril 2014.

« Honorer Richard Dindo, c’est honorer un réalisateur unique et indépendant du cinéma contemporain qui sait parler à l’intelligence et à la sensibilité du spectateur » a souligné Luciano Barisone, directeur du Festival. Il a notamment expliqué que le Festival était particulièrement fier de pouvoir décerner ce premier Prix Maître du Réel à l’un des plus célèbres réalisateurs de documentaires de Suisse et d’Europe dont la filmographie compte 34 films. En parallèle à la projection de 5 de ses films documentaires durant le Festival, Richard Dindo donne une leçon de cinéma ouverte au grand public le 30 avril, à 10h à l’Usine à Gaz (www.visionsdureel.ch/film/f/masterclass-richard-dindo). En marge du festival, la Cinémathèque suisse de Lausanne organise une rétrospective de ses films, du 1er au 31 mai.

Du 25 avril au 3 mai, à Nyon, le Festival international Visions du réel, qui fête ses 45 ans d’existence et sa vingtième année sous cette appellation, propose un aperçu très substantiel du cinéma mondial documentaire.

Du 25 avril au 3 mai, à Nyon, le Festival international Visions du réel, qui fête ses 45 ans d’existence et sa vingtième année sous cette appellation, propose un aperçu très substantiel du cinéma mondial documentaire.  Initiative à saluer entre autres innovations pour cette nouvelle édition 2014: la fondation du Sesterce d’or, nouveau trophée créé par le sculpteur Bernard Bavaud et qui récompensera les grands prix et d’autres distinctions honorifiqes Ainsi Richard Dindo recevra-t-il le premier Sesterce d’or Prix Maître du Réel (!) attribué depuis cette année à «un cinéaste du réel de renommée mondiale». Une rétrospective de cinq films est programmée et le réalisateur zurichois animera un atelier lié à Homo Faber, de Max Frisch,l’œuvre sur laquelle ce passionné de littérature travaille actuellement.

Initiative à saluer entre autres innovations pour cette nouvelle édition 2014: la fondation du Sesterce d’or, nouveau trophée créé par le sculpteur Bernard Bavaud et qui récompensera les grands prix et d’autres distinctions honorifiqes Ainsi Richard Dindo recevra-t-il le premier Sesterce d’or Prix Maître du Réel (!) attribué depuis cette année à «un cinéaste du réel de renommée mondiale». Une rétrospective de cinq films est programmée et le réalisateur zurichois animera un atelier lié à Homo Faber, de Max Frisch,l’œuvre sur laquelle ce passionné de littérature travaille actuellement. Olfa Chakroun et Dionigi Albera. La maison d’Angela, 2012. Focus Tunisie. Salle communale, 14h.

Olfa Chakroun et Dionigi Albera. La maison d’Angela, 2012. Focus Tunisie. Salle communale, 14h.

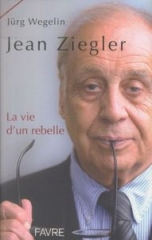

Dans une première biographie sympathique, Jürg Wegelin, ancien élève du prof de sociologie mais pas complaisant pour autant, a retracé les grandes lignes de la trajectoire du fils de sage famille bernoise entré en rébellion contre son père, "adopté" à Paris par Jean-Paul Sartre et devenant l'un des phares du tiers-mondisme et le critique radical de son pays "au-dessus de tout soupçon". L'engagement de l'intellectuel, le travail du député, le fracas des livres, les procès, la famille: tout y était, ou presque.

Dans une première biographie sympathique, Jürg Wegelin, ancien élève du prof de sociologie mais pas complaisant pour autant, a retracé les grandes lignes de la trajectoire du fils de sage famille bernoise entré en rébellion contre son père, "adopté" à Paris par Jean-Paul Sartre et devenant l'un des phares du tiers-mondisme et le critique radical de son pays "au-dessus de tout soupçon". L'engagement de l'intellectuel, le travail du député, le fracas des livres, les procès, la famille: tout y était, ou presque. Et les enfants là-dedans ? "Je suis comme les Africains: je ne les nomme pas !", s'exclame d'abord le père de Dominique, né en 1970. Et pourtant: "La naissance de notre fils a été comme le premier matin du monde. Ensuite, j'ai craint qu'il ne me traite comme je l'ai fait avec

Et les enfants là-dedans ? "Je suis comme les Africains: je ne les nomme pas !", s'exclame d'abord le père de Dominique, né en 1970. Et pourtant: "La naissance de notre fils a été comme le premier matin du monde. Ensuite, j'ai craint qu'il ne me traite comme je l'ai fait avec Père et grand-père, l'infatigable pèlerin qui a été désigné, en 2000, comme rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, a été confronté maintes fois à l'enfance malheureuse. Mais comment a-t-il vécu cette déchirure

Père et grand-père, l'infatigable pèlerin qui a été désigné, en 2000, comme rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, a été confronté maintes fois à l'enfance malheureuse. Mais comment a-t-il vécu cette déchirure

- La perception de la beauté est-elle universelle selon vous ?

- La perception de la beauté est-elle universelle selon vous ? - Qu’est-ce qui caractérise la vision chinoise à cet égard ?

- Qu’est-ce qui caractérise la vision chinoise à cet égard ? Celui qui a tout compris et le serine sans y être convié / Celle qui monte en chaire dès qu’elle y va de son commentaire / Ceux qui ont des avis sur tout et des opinions arrêtées surtout / Celui que tu n’as pas sonné tellement il est cloche / Celle qui porte la pensée juste à tailleur strict / Ceux qui n’ont jamais affabulé (mentent-ils) et sont donc plutôt à plaindre / Celui qui a autant d’humour qu’une borne / Celle dont le cœur fonctionne à l’essence 2T / Ceux qui décèlent la continuité parfaite entre concorde et discorde / Celui qui a appris à résister au désir émulateur en feignant de lui céder / Celle qui a peu de désirs mais beaucoup d’envies / Ceux dont la soif de transgression bute sur l’envie / Celui qui cite Derrida sans rouler les r / Celle qui a trouvé sous le divan des paquets d’envies refoulées par des clients

Celui qui a tout compris et le serine sans y être convié / Celle qui monte en chaire dès qu’elle y va de son commentaire / Ceux qui ont des avis sur tout et des opinions arrêtées surtout / Celui que tu n’as pas sonné tellement il est cloche / Celle qui porte la pensée juste à tailleur strict / Ceux qui n’ont jamais affabulé (mentent-ils) et sont donc plutôt à plaindre / Celui qui a autant d’humour qu’une borne / Celle dont le cœur fonctionne à l’essence 2T / Ceux qui décèlent la continuité parfaite entre concorde et discorde / Celui qui a appris à résister au désir émulateur en feignant de lui céder / Celle qui a peu de désirs mais beaucoup d’envies / Ceux dont la soif de transgression bute sur l’envie / Celui qui cite Derrida sans rouler les r / Celle qui a trouvé sous le divan des paquets d’envies refoulées par des clients

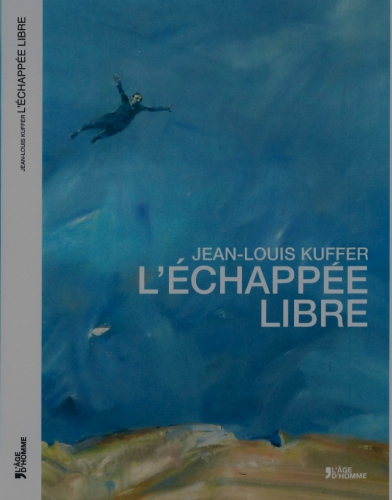

(Textes extraits de L'échappée libre, qui vient de paraître aux éditions L'Âge d'Homme. Disponible dans les librairies romandes.)

(Textes extraits de L'échappée libre, qui vient de paraître aux éditions L'Âge d'Homme. Disponible dans les librairies romandes.)

À la vie à la mort

À la vie à la mort À L’ENFANT QUI VIENT

À L’ENFANT QUI VIENT

À ce «discours spécial» de vieille peau gâteuse se tortillant dans son étole de mohair, Simon Leys répond en vrai Belge non moins spécial: «M. Barthes définit avec audace ce que devrait être la vraie place de l’intellectuel dans le monde contemporain, sa vraie fonction, son honneur et sa dignité: il s’agit, paraît-il, de maintenir bravement, envers et contre «la sempiternelle parade du Phallus» de gens engagés et autres vilains tenants du «sens brutal », ce suintement exquis d’un tout petit robinet d’eau tiède. »

À ce «discours spécial» de vieille peau gâteuse se tortillant dans son étole de mohair, Simon Leys répond en vrai Belge non moins spécial: «M. Barthes définit avec audace ce que devrait être la vraie place de l’intellectuel dans le monde contemporain, sa vraie fonction, son honneur et sa dignité: il s’agit, paraît-il, de maintenir bravement, envers et contre «la sempiternelle parade du Phallus» de gens engagés et autres vilains tenants du «sens brutal », ce suintement exquis d’un tout petit robinet d’eau tiède. » Or il va de soi que Simon Leys gardera sa réputation d’anticommuniste primaire, même sachant ce que nous savons aujourd’hui des crimes de la Révolution culturelle aux centaines de milliers de victimes, alors qu’il incombe au très élastique Sollers de nous expliquer aujourd’hui même, dans le Nouvel Obs, «Comment devenir Chinois »...

Or il va de soi que Simon Leys gardera sa réputation d’anticommuniste primaire, même sachant ce que nous savons aujourd’hui des crimes de la Révolution culturelle aux centaines de milliers de victimes, alors qu’il incombe au très élastique Sollers de nous expliquer aujourd’hui même, dans le Nouvel Obs, «Comment devenir Chinois »...