Avec Des gens très bien, Alexandre Jardin fracasse le mythe familial en instruisant le procès de son grand-père collabo.

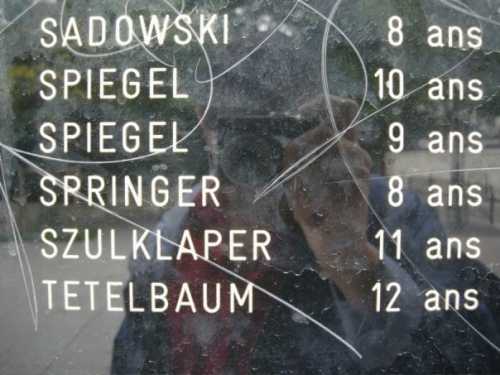

Les 16 et 17 juillet fut amorcé, en France occupée, ce qu’on appelle aujourd’hui un crime contre l’humanité. Sous la responsabilité des autorités de Vichy, Pierre Laval en tête, les polices françaises raflèrent plus de 13.000 civils juifs. En deux jours, l’opération réclamée par les Allemands permit la déportation et l’extermination de la presque totalité des raflés, dont 4051 enfants. Or, aux commandes administratives se trouvait un certain Jean Jardin, père aimé du très charmant romancier Pascal Jardin et grand-père adoré du non moins sémillant Alexandre Jardin, qui passèrent ensemble de si beaux moments dans leur villa de rêve de Vevey…

L’affreux épisode de la « rafle du Vel d’Hiv », ainsi nommée parce qu’une partie des civils arrêtés fut parquée quelques jours dans le Vélodrome d’hiver de Paris, est aujourd’hui documenté par les historiens et par divers livres et autres films de large audience. Si Pierre Laval fut exécuté dès 1945. Jean Jardin en revanche, son bras droit de l’époque, chef de son cabinet en 1942, ne fut jamais inquiété.

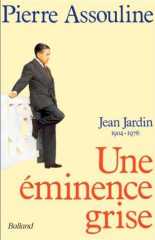

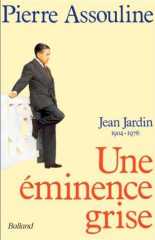

Figure parfaite du « type bien », patriote et catholique, apprécié de tous par son charme et ses belles manières, il fut mis à l’abri à Berne par Laval avant de se redéployer, après la guerre, dans les coulisses des nouveaux pouvoirs et de la haute finance. « Oublié » par les chasseurs de collabos à la Klarsfeld, il fut également ménagé par son biographe juif Pierre Assouline. Plus encore : deux ans après sa mort (en 1976), Jean Jardin ressuscita sous la plume de son fils Pascal en Nain jaune unanimement salué (à un bémol près dans Le Monde) et gratifié du Grand Prix du roman de l’Académie française.

Figure parfaite du « type bien », patriote et catholique, apprécié de tous par son charme et ses belles manières, il fut mis à l’abri à Berne par Laval avant de se redéployer, après la guerre, dans les coulisses des nouveaux pouvoirs et de la haute finance. « Oublié » par les chasseurs de collabos à la Klarsfeld, il fut également ménagé par son biographe juif Pierre Assouline. Plus encore : deux ans après sa mort (en 1976), Jean Jardin ressuscita sous la plume de son fils Pascal en Nain jaune unanimement salué (à un bémol près dans Le Monde) et gratifié du Grand Prix du roman de l’Académie française.

Mais voici que, 70 ans après les faits, le trop souriant Alexandre Jardin tombe le masque : fini de rire, les enfants : assez joué la comédie.

Pourquoi si tard ? C’est ce qu’il va expliquer, très en détail, en décrivant une cécité familiale et nationale à la fois. Mystère de départ : comment un type aussi bien que grand-papa a-t-il pu fermer les yeux ? Et comment papa a-t-il pu le « couvrir » ? Et comment François Mitterrand a-t-il pu protéger son ami Bousquet et préfacer un livre à la gloire du nain jaune ? Et moi là-dedans, qu’aurais-je fait et qui suis-je devant mes propres enfants ? Oserai-je trahir les miens pour dire ce que je ressens vraiment?

Des gens bien pose cette question, centrale, de la trahison de ceux qu’on aime pour se protéger soi-même, qui donne son poids de gravité et de complexité à ce livre à haut risque.

On aurait pu craindre qu’Alexandre Jardin se borne à un « grand coup» médiatique, avec son éditeur, en balançant son aïeul pour se la jouer dernier des Justes. Or, il y a plus que ça dans ce récit-exorcisme tissé de toutes les équivoques : une tentative réelleme, où l’amour subsiste, de mentir moins que les « gens très bien »…

Alexandre Jardin. Des gens très bien. Grasset, 297p.

La saga des Jardin

Fils d’un notable monarchiste et catholique de province, Jean Jardin (né en 1904 à Bernay, dans l’Eure), monté à Paris pour y étudier les sciences poilitiques, incarne le jeune intellectuel non conformiste des années 30, aussi proche des écrivains que du monde des affaires et du pouvoir. Homme de réseau, il se déploie dans la haute administration d’Etat et se rapproche du gouvernement de Vichy en 1941, où il est nommé chef de cabinet de Pierre Laval en mai 1942. Gérant de fonds secrets, il aide des résistants et rend service à des juifs (dont son ami Robert Aron) tout en recevant les chefs de la Gestapo chez lui. Menacé par les ultras du fascisme français, il est envoyé à Berne par Laval où il est chargé des relations avec les Américains, notamment. Après la guerre, il restera en Suisse jusqu’en 1947 et jouera, plus tard un rôle de conseiller auprès de nombreuses sociétés françaises. Homme d’entregent, très sollicité par tous les bords politiques, Jean Jardin conseillera de très nombreuses sociétés françaises dans leurs activités internationales, jusqu’à sa mort en 1976. C’est à son fils Pascal qu’il devra le surnom de « nain jaune ».

Pascal Jardin, né à Paris en 1934, s’est fait connaître à la fois comme écrivain et comme scénariste (une centaine de films, dont l’adaptation d’Hécate de Paul Morand, par Daniel Schmid)), mais c’est avec Le Nain jaune qu’il acquit la célébrité en 1978. Auparavant, il avait raconté « son » Occupation dans La guerre à neuf ans (1971). Pétillant à souhait, il s’inscrivait (il est mort en 1980) dans la lignée des auteurs qu’on a appelé les « hussards ».

Dans la foulée, son fils Alexandre (né en 1965) également écrivain et réalisateur, l’a évoqué dans Le Zubial (1997) après avoir connu un premier grand succès avec Le Zèbre (Prix Femina, 1988). Père de cinq enfants, Alexandre a fondé le mouvement « Lire et faire lire » et l’association Mille mots qui engage des retraités lecteurs dans les prisons. En 2005, il signa Le roman des Jardin qui se passe essentiellement dans la villa veveysane de La Mandragore où la vie de la tribu ne semble que joyeusetés et compagnie…

Pour compléter ce portrait de groupe en abyme, le lecteur pourra revenir à la biographie très "loyale" de Jean Jardin, sous la plume de Pierre Assouline (Balland, 1986, en Folio), et découvrir celle que Fanny Chèze a consacrée à Pascal Jardin (Grasset, 2010), qui se garde bien d'écorner la légende fantasque des Jardin...

À trop bon compte ?

Faut-il croire Alexandre Jardin quand il crie sa détresse d’avoir été le petit-fils d’un présumé complice de crime contre l’humanité ? Les accusations qu’il dirige contre son grand-père, mais aussi contre son père, ne sont-elles pas qu’indignation vertueuse au goût du jour ? Le dernier des Jardin n’est-il pas qu’un juste à la petite semaine en quête de publicité ?

Tel n’est pas, après lecture, notre sentiment. Or il faut lire Des gens très bien avant de juger son auteur. Un de ses amis lui lance à la face ce reproche: « Ceux qui n’ont rien vécu n’ont pas droit au confort du jugement ». Mais ce livre est-il si confortable ? Lisez avant de juger.

Alexandre Jardin, né en 1965, a longtemps exalté la légende dorée de sa famille. Bagatelle et fantaisie régnaient à La Mandragore de Vevey, comme il le raconte dans Le roman des Jardin. Dans la foulée d’un père aimé et d’un grand-père adoré, le jeune auteur virevoltait d’un succès à l’autre, distillant sa niaiserie «positive» avec un drôle de sourire, pourtant, comme s’il en rajoutait pour cacher quelque chose.

Or ce « quelque chose » était connu depuis longtemps. Ce « quelque chose » était le passé de son grand-père, Jean Jardin, chef de cabinet de Pierre Laval en 1942. Ce « quelque chose » était la question qu’un fils ou qu’un petit-fils peuvent se poser en apprenant que leur parent était aux commandes lorsque plus de 13.000 civils juifs, dont 4000 enfants, furent raflés avant d’être envoyés à la mort. Et toi, tu as laissé faire ça ?

À cette question, Pascal Jardin, père d’Alexandre, a répondu par l’esquive avec Le Nain jaune, roman adulé par la France soulagée, en 1978, de découvrir un masque rose à une période noire. Après ce déni, reprochera-t-on à son fils d’être, finalement, plus conséquent en « cassant le morceau » devant ses propres enfants ? Lisez et jugez…

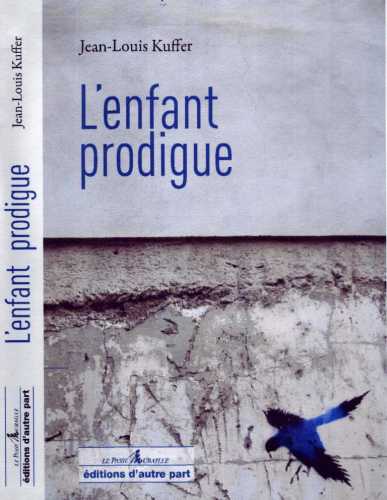

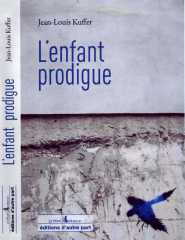

(Extrait de L'Enfant prodigue. roman à paraître).

(Extrait de L'Enfant prodigue. roman à paraître).

Figure parfaite du « type bien », patriote et catholique, apprécié de tous par son charme et ses belles manières, il fut mis à l’abri à Berne par Laval avant de se redéployer, après la guerre, dans les coulisses des nouveaux pouvoirs et de la haute finance. « Oublié » par les chasseurs de collabos à la Klarsfeld, il fut également ménagé par son biographe juif Pierre Assouline. Plus encore : deux ans après sa mort (en 1976), Jean Jardin ressuscita sous la plume de son fils Pascal en Nain jaune unanimement salué (à un bémol près dans Le Monde) et gratifié du Grand Prix du roman de l’Académie française.

Figure parfaite du « type bien », patriote et catholique, apprécié de tous par son charme et ses belles manières, il fut mis à l’abri à Berne par Laval avant de se redéployer, après la guerre, dans les coulisses des nouveaux pouvoirs et de la haute finance. « Oublié » par les chasseurs de collabos à la Klarsfeld, il fut également ménagé par son biographe juif Pierre Assouline. Plus encore : deux ans après sa mort (en 1976), Jean Jardin ressuscita sous la plume de son fils Pascal en Nain jaune unanimement salué (à un bémol près dans Le Monde) et gratifié du Grand Prix du roman de l’Académie française.