Gary père et fils ou la difficile quête de soi. Publications à foison...

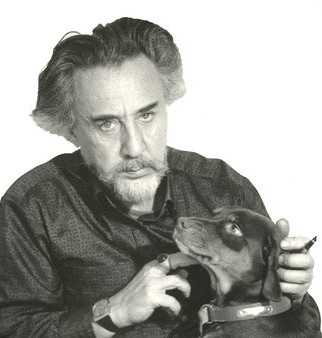

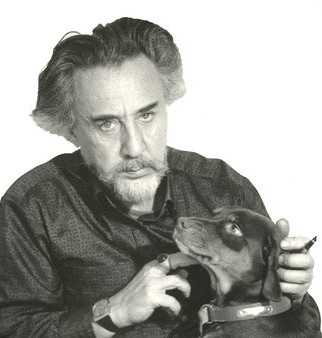

Le 2 décembre 1980, Romain Gary se suicidait dans son appartement de la rue du Bac, à Paris, à l’âge de 66 ans. Ainsi s’achevait, brutalement, la vie d’un homme qui avait apparemment tout réussi : grand vivant « couvert de femmes », résistant de la première heure gratifié de la croix de la Libération, romancier vite reconnu et consacré par deux Prix Goncourt (sous son nom en 1956, pour Les Racines du ciel, et sous le nom d’Ajar en 1975, pour La vie devant soi). Mais cette vie au dehors brillant avait sa face d’ombre. La générosité rayonnante de l’auteur de La promesse de l’aube et sa prodigieuse vitalité cachaient un fond d’inquiétude et de désespérance liées à son identité composite. Qui était « au fond » cet extraordinaire médium capable d’endosser, comme un Simenon, tous les personnages ? À la question « Ce que je voudrais être », l’écrivain avait répondu « Romain Gary, mais c’est impossible ».

Né Roman Kacew à Wilno (l’actuel Vilnius), fils d’un fourreur russe et d’une modiste d’origine polonaise, il écrivit sous les noms de Gari de Kacew, Romain Gary, Shatan Bogat, Fosco Sinibaldi et finalement Emile Ajar. La création de ce dernier hétéronyme suscita un imbroglio littéraire et médiatique extravagant, aux résonances beaucoup plus profondes qu’on a pu le dire, qu’éclairent deux textes décisifs : Vie et mort d’Emile Ajar, écrit en 1979 et publié après sa mort, finissant par ces mots d’un humour grinçant : « Je me suis bien amusé. Au revoir et merci » ; et surtout Pseudo, formidable monologue où Ajar dépasse la « schizophrénie » de l’écrivain dans une confession qui est du pur Gary, tragique et drôle à la fois. Tragique comme l’avait été, notamment, le sort des Juifs d’Europe évoqué par La danse de Gengis Cohn, préfigurant le négationnisme. Et drôle par sa façon de « désamorcer le réel au moment où il va vous tomber dessus », avec son humour.

La vie transposée

Si la vie imprègne littéralement tous les romans de Romain Gary, rien dans ceux-ci de « récits de vie ». Le passage par la magie du récit, le mythe, l’enchantement de l’imagination, le jeu jubilatoire, est en effet essentiel chez celui qui se disait lui-même un « caméléon ».

En introduction au volume de la collection Quarto récemment paru sous le titre Romain Gary-Emile Ajar, Légendes du je, Mireille Sacotte éclaire les étapes de cette constante métamorphose, sans laquelle « il ne reste qu’à boire la réalité jusqu’à la lie, autant dire à mourir ». Sous les noms alternés de Gary et d’Ajar, ce romancier souvent snobé par la critique établie a transposé toutes les résistances dès Education européenne, rendu hommage à toute les femmes à travers la mère de La promesse de l’aube, concentré toutes les indignations et tous les désarrois d’une époque « à bout de souffle », avec Chien blanc, que marque la présence de Jean Seberg, ou Les Racines du ciel préfigurant la prise de conscience du désastre écologique. Bref, malgré le suicide de Roman Gary, l’œuvre de l’écrivain est une victoire sur la mort d’un pessimiste radieux…

Roman Gary-Emile Ajar, Légendes du je. Gallimard, Quarto, 1417p.

L’exorcisme de Diego

L’exorcisme de Diego

Il n’aura pas été facile d’être le fils de Romain Gary, pas plus que d’être le fils de Jean Seberg. Deux figures « cultes » de la littérature et du cinéma du XXe siècle. Deux égocentriques forts et fragiles à la fois, comme souvent les grands artistes. Deux suicidés laissant un fils, né en 1963. Deux noms passés justement à la Postérité. « Mais la postérité, pour ceux qui restent, ce n’est pas une vie », écrit Alexandre Diego Gary dans S. ou l’espérance de vie, récit poignant d’une dérive existentielle marquée à la fois par la mort de ses parents et par celle de son meilleur ami.

Pour dire ce qu’il a vécu avec sa mère adorée, qu’il eût voulu tout à lui, au point de mettre en danger la vie d’un de ses jeunes amants, et avec son père l’écrasant de sa présence alors qu’i aimerait écrire à son tour, Gary Junior se dédouble exactement comme un personnage de Gary Senior, sous le masque d’un certain Sébastien Heayes dont la vie de débauche sera racontée par un autre double. L’artifice est un peu pesant, et le « roman » décousu. En revanche, le chant d’amour traversant ce livre, et la façon du fils de dire son lien « à la vie à la mort », imposent le même respect que le fils, « blessé des lettres », manifeste à ses père et mère dans cet exorcisme…

Alexandre Diego Gary, S.ou l’espérance de vie. Gallimard, 169p.

Il me semble alors intéressant de faire le détour par Thomas Bernhard, qui a payé son ticket pour le Grand Huit expressionniste. Au jeu des postures, il était assez attendu que TB fasse des petits, mais il est intéressant en le lisant, par exemple Extinction, que j’ai repris récemment lors d’un séjour à Rome - ville maintes fois citée en référence dans le roman -, comment ce grand obsessionnel et ce grand pitre va précisément vers la posture en ne cessant de surenchérir, à laquelle il échappe soudain en retournant l’invective contre lui-même.

Il me semble alors intéressant de faire le détour par Thomas Bernhard, qui a payé son ticket pour le Grand Huit expressionniste. Au jeu des postures, il était assez attendu que TB fasse des petits, mais il est intéressant en le lisant, par exemple Extinction, que j’ai repris récemment lors d’un séjour à Rome - ville maintes fois citée en référence dans le roman -, comment ce grand obsessionnel et ce grand pitre va précisément vers la posture en ne cessant de surenchérir, à laquelle il échappe soudain en retournant l’invective contre lui-même. Mais qu’en pense Claro ? Pense-t-il que Régis Jauffret pourrait tirer quelque chose d’un tel fait tellement plus noir que le noir un peu forcé de ses romans ? Quant à moi, j’en doute, me rappelant la « manière» de Microfictions, dont les mille épisodes relèvent de la projection fantasmatique plus que de la (re)création – cela dit sans dénigrer un écrivain de forte trempe, comme Volodine d’ailleurs, mais qui me paraît encore trop «littéraire» malgré tout. La vraie poésie, au sens dostoïevskien, lui reste à conquérir, qu’on trouve en revanche dans L’enfant de Dieu de Cormac McCarthy ou dans La route…

Mais qu’en pense Claro ? Pense-t-il que Régis Jauffret pourrait tirer quelque chose d’un tel fait tellement plus noir que le noir un peu forcé de ses romans ? Quant à moi, j’en doute, me rappelant la « manière» de Microfictions, dont les mille épisodes relèvent de la projection fantasmatique plus que de la (re)création – cela dit sans dénigrer un écrivain de forte trempe, comme Volodine d’ailleurs, mais qui me paraît encore trop «littéraire» malgré tout. La vraie poésie, au sens dostoïevskien, lui reste à conquérir, qu’on trouve en revanche dans L’enfant de Dieu de Cormac McCarthy ou dans La route…

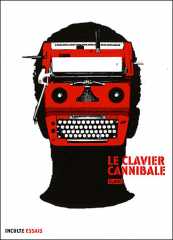

Et justement Claro dans Le clavier cannibale en revient aux longues phrases dont on ne sait à vrai dire où sur la page elles commencent et finissent (chez Beckett elles commencent ou finissent en même temps), et comment elles deviennent Opus Megalomanius, alors que Pierre Oster, aussi corseté dans l’apparence que Claro semble déjanté, interroge ce qu’il y a derrière ou dessous la phrase de Paulhan ou les stances de Saint-John Perse. Or, il me plaît de déceler, entre ces deux-là, aux horizons si peu communs (tout ce qui sépare apparemment un Gass d’un Grosjean…), question aussi de générations, comme un commun souci que je retrouve du début à la fin du XXe siècle entre Walter Benjamin et René Girard. La critique restera de type poétique en continuant de s’abreuver aux mêmes sources, en l’occurrence à la poésie critique de Hölderlin. Et Charles-Albert Cingria de psalmodier : « L’écriture est un art d’oiseleur et les mots sont en cages avec de ouvertures sur l’infini ».

Et justement Claro dans Le clavier cannibale en revient aux longues phrases dont on ne sait à vrai dire où sur la page elles commencent et finissent (chez Beckett elles commencent ou finissent en même temps), et comment elles deviennent Opus Megalomanius, alors que Pierre Oster, aussi corseté dans l’apparence que Claro semble déjanté, interroge ce qu’il y a derrière ou dessous la phrase de Paulhan ou les stances de Saint-John Perse. Or, il me plaît de déceler, entre ces deux-là, aux horizons si peu communs (tout ce qui sépare apparemment un Gass d’un Grosjean…), question aussi de générations, comme un commun souci que je retrouve du début à la fin du XXe siècle entre Walter Benjamin et René Girard. La critique restera de type poétique en continuant de s’abreuver aux mêmes sources, en l’occurrence à la poésie critique de Hölderlin. Et Charles-Albert Cingria de psalmodier : « L’écriture est un art d’oiseleur et les mots sont en cages avec de ouvertures sur l’infini ». Pierre Oster, dans Pratique de l’éloge, brasse apparemment très loin des eaux de Claro, mais le langage n’est qu’une mer, et je ne vois pas pourquoi les aventures de Beckett ou de Burroughs excluraient celles de Jaccottet ou de Ponge, même si je ne souscris pas vraiment à l’affirmation d'Oster selon laquelle Saint-John Perse serait « le seul maître que nous puissions honorer ». Cette façon de poser sa tiare me rappelle Philippe Jaccottet me parlant un jour de sa démarche : « Quand vous avez choisi de viser haut… ». Mais c’est là tout à fait un milieu de respect vénérant, le même que celui d’un Richard Millet, que je n’ai pas envie du tout de rejeter pour ma part, même s’il va disparaître. C’est avec tendresse que je me rappelle ainsi cette conversation récente avec ce vieux jeune homme d’Obaldia qui sursautait à chaque fois qu’il prononçait un nom, Max Jacob, Oscar de Lubicz-Milosz, André Salmon, en constatamt que, mieux que d’identifier ces noms de présumés inconnus, j’avais lu leurs livres… à la même époque que je lisais Burroughs ou Tombeau pour 500.000 soldats. Et je souscris à peu près en lisant ces mots de Pierre Oster : « Nous resterons cependant un petit nombre à refuser l’hypothèse selon laquelle le français aurait perdu ses enchantements ultimes », tout en ajoutant in petto : et qu’est-ce que t’en sais du nombre d’accros à Maurice Scève, à La Fontaine, au p’tit Rimbe, à Claudel, à Jouve ou Michon & Co ?

Pierre Oster, dans Pratique de l’éloge, brasse apparemment très loin des eaux de Claro, mais le langage n’est qu’une mer, et je ne vois pas pourquoi les aventures de Beckett ou de Burroughs excluraient celles de Jaccottet ou de Ponge, même si je ne souscris pas vraiment à l’affirmation d'Oster selon laquelle Saint-John Perse serait « le seul maître que nous puissions honorer ». Cette façon de poser sa tiare me rappelle Philippe Jaccottet me parlant un jour de sa démarche : « Quand vous avez choisi de viser haut… ». Mais c’est là tout à fait un milieu de respect vénérant, le même que celui d’un Richard Millet, que je n’ai pas envie du tout de rejeter pour ma part, même s’il va disparaître. C’est avec tendresse que je me rappelle ainsi cette conversation récente avec ce vieux jeune homme d’Obaldia qui sursautait à chaque fois qu’il prononçait un nom, Max Jacob, Oscar de Lubicz-Milosz, André Salmon, en constatamt que, mieux que d’identifier ces noms de présumés inconnus, j’avais lu leurs livres… à la même époque que je lisais Burroughs ou Tombeau pour 500.000 soldats. Et je souscris à peu près en lisant ces mots de Pierre Oster : « Nous resterons cependant un petit nombre à refuser l’hypothèse selon laquelle le français aurait perdu ses enchantements ultimes », tout en ajoutant in petto : et qu’est-ce que t’en sais du nombre d’accros à Maurice Scève, à La Fontaine, au p’tit Rimbe, à Claudel, à Jouve ou Michon & Co ? Christophe Claro, Le Clavier cannibale. Inculte, coll. Temps réel, 300p.

Christophe Claro, Le Clavier cannibale. Inculte, coll. Temps réel, 300p.

L’exorcisme

L’exorcisme