Nouvelle inédite

Par David Fauquemberg

« Là-haut, tout est plus lent », m’avait prévenu Modesto. Je l’avais rencontré juste après La Poma, un village oublié du Nord-Ouest argentin. Chapeau noir et poncho de laine, le visage raviné, dents jaunies par les chiques de coca, Modesto gardait ses lamas, assis sur un rocher à l’ombre des volcans jumeaux. Deux cônes de basalte parfaitement identiques. Soucieux de me voir partir seul, il avait déposé une offrande à la Pachamama, qu’elle me laisse franchir la montagne. Trois gouttes d’eau versées sur un apacheta, amoncellement de pierres chaulées juste au bord du chemin. J’aurais dû l’écouter. Sept heures déjà que je roulais plein nord sur cette piste dévastée. La ruta cuarenta montait en sinuant vers les hauteurs andines, coupant et recoupant les méandres gelés du río Calchaquí. Sans cesse, il fallait descendre du pick-up pour déplacer une pierre, la branche tombée d’un arbre, s’assurer que les gués demeuraient praticables, installer les chaînes, les enlever. Je m’étais épuisé en gesticulations, j’avais la tête lourde, le souffle de plus en plus court. L’altitude sapait mes forces.

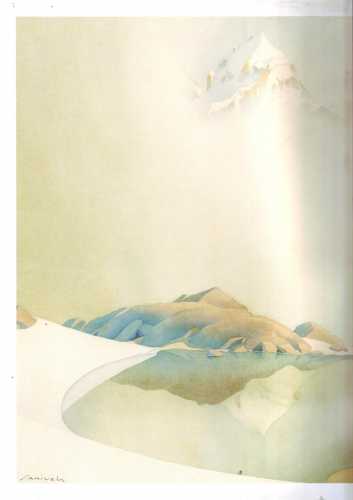

A trois heures de l’après-midi, j’ai atteint le sommet du col. Abra del Acay, 4895m. C’était écrit sur un panneau, couché par les rafales. Le vent du sud, glacé, soulevait la poussière. J’avais de la peine à me tenir debout. A perte de vue, les arrondis gris-bleu de la cordillère, les arabesques de la piste qui dévalait le versant nord, les étendues désertes de la Puna, et tout au fond, là-bas, le miroitement des Salinas Grandes, où des hommes décharnés, en haillons, se brûlaient les yeux et la peau pour extraire à la pioche de lourds blocs de sel. D’ici, on n’apercevait que du minéral désolé. Au bout de quelques pas, j’ai vacillé. Je me suis accroupi pour reprendre mon souffle. Les parois de mon crâne contraignaient ma cervelle. J’avais la nausée, des vertiges. Il fallait redescendre, et vite. Mais d’abord lentement regagner la voiture. Je me suis assis sur mon siège, j’ai sorti de mon sac le citron que Modesto m’avait offert. Comme il me l’avait conseillé, je l’ai coupé en deux pour en sucer le jus. Mais j’étais bien conscient qu’il était déjà tard. J’ai remis le contact, basculé dans la pente.

La pierraille fuyait sous mes roues, dans le violent dévers des virages en lacets. Agrippé au volant, je ne contrôlais rien. J’avais froid, je suais. Ma vue se troublait. Deux fois, j’ai manqué verser dans le ravin, ne rattrapant le coup que d’extrême justesse. Déployant les doigts de ses ailes immobiles, un condor planait trois cents mètres plus bas. Je m’approchais de lui, virage après virage. Le cœur au fond de la gorge, concentré à l’extrême pour passer les ornières, les éboulis, je n’ai pas vu approcher la troupe de vigognes. Elles ont surgi devant moi, graciles et fugitives, aussitôt disparues derrière les touffes de paja, de coirón amargo, jaune fané sur le bleu du ciel.

La pente s’est adoucie, soudain. La piste traversait, en parfaite ligne droite, un plateau d’altitude. Mais je n’étais pas tiré d’affaire, à près de quatre mille mètres. Je me suis arrêté pour boire un peu d’eau fraîche. Les veines sur mes tempes menaçaient d’exploser. Des formes fulgurantes, d’un vert fluorescent, palpitaient sur l’écran noir de mes paupières. Frissonnant, j’ai déplié la carte. A Santa Rosa de Tastil, plus bas dans la vallée, je trouverais de l’aide. Cinquante kilomètres à tenir. Jusqu’à la ville, Salta, il en restait plus de deux cents. Sale endroit pour tomber malade. Pour qu’il arrive quoi que ce soit. Et forcément, c’est arrivé. Franchissant le rio, j’ai senti la glace se rompre, le pick-up plonger vers la gauche. J’ai passé la seconde, accéléré à fond. Les roues ont fouaillé le lit de la rivière, mitraillant de galets le dessous du châssis. Déflagration. Le pneu avant droit venait d’exploser, déchiqueté sans doute par le fil d’une ardoise. J’ai accéléré de plus belle, en vain. La jante dénudée s’était enfoncée dans la vase. J’ai frappé le tableau de bord. « Putain ! »

Déployer le câble du treuil, trouver un point d’ancrage : pas la peine d’y songer. Je n’aurais pas eu la force d’actionner le cric, la clé en croix, ni de porter ces roues qui pesaient une tonne. La nationale 51, plus fréquentée, n’était qu’à quelques kilomètres. Mais qui passerait là à une heure pareille ? Le soleil était bas au-dessus du Chili, vers l’ouest. Bientôt, la nuit et le gel tomberaient. J’ai éteint le moteur. Posant le front sur le volant, je me suis efforcé de reprendre mon calme et de rassembler mes idées, qui voletaient, insaisissables, sous la chape de ma migraine. J’étouffais. Ouvrant la portière, je me suis hissé sur le capot, puis sur la rive proche. Rien que le bruit du vent, le frottement sec des broussailles.

Le jappement d’un chien m’a fait tourner la tête. Au pied de la montagne, un rancho misérable aux murs enduits de boue, aussi gris que la terre autour. Quelques chèvres dans un corral, un filet de fumée. Une sente indistincte menait à la cabane, je l’ai remontée d’un pas lent, somnambulique. Comme il est de coutume, j’ai salué de loin. « Hola ! » Alertées, les chèvres trépignaient dans l’enclos. J’ai frappé une fois à la porte, puis deux. Pas de réponse. J’entendais le chien, pourtant, qui reniflait mes pieds. Comme je m’éloignais, le loquet a claqué. Un vieillard sur le seuil, coiffé d’un chapeau feutre. Petit, voûté, bossu presque, il portait des guenilles de laine. Plusieurs couches, enfilées les unes sur les autres. A ses pieds, des souliers de toile éventrés, rafistolés, maintenus par des bandes. Il restait là, debout, sur le pas de sa porte, bras ballants, interdit. Des cicatrices atroces lui labouraient le cou, tout le bas du visage, aplats blancs sur son vieux cuir brun. Puis, sans me regarder, il a marmonné : « Hola Señor. Il fait froid, entrez. »

Le jappement d’un chien m’a fait tourner la tête. Au pied de la montagne, un rancho misérable aux murs enduits de boue, aussi gris que la terre autour. Quelques chèvres dans un corral, un filet de fumée. Une sente indistincte menait à la cabane, je l’ai remontée d’un pas lent, somnambulique. Comme il est de coutume, j’ai salué de loin. « Hola ! » Alertées, les chèvres trépignaient dans l’enclos. J’ai frappé une fois à la porte, puis deux. Pas de réponse. J’entendais le chien, pourtant, qui reniflait mes pieds. Comme je m’éloignais, le loquet a claqué. Un vieillard sur le seuil, coiffé d’un chapeau feutre. Petit, voûté, bossu presque, il portait des guenilles de laine. Plusieurs couches, enfilées les unes sur les autres. A ses pieds, des souliers de toile éventrés, rafistolés, maintenus par des bandes. Il restait là, debout, sur le pas de sa porte, bras ballants, interdit. Des cicatrices atroces lui labouraient le cou, tout le bas du visage, aplats blancs sur son vieux cuir brun. Puis, sans me regarder, il a marmonné : « Hola Señor. Il fait froid, entrez. »

L’intérieur du rancho était d’un seul tenant, étroit. Il fallait se courber pour y tenir debout. J’ai mis quelques secondes à vaincre la pénombre. Sous une lucarne minuscule, un lit de fortune, rembourré de paille sèche, avec un crucifix accroché aux barreaux, des amulettes de plumes et de cristaux bleus. Le chien m’observait, tête posée sur les pattes. Un bâtard famélique, inquiet. Il s’est mis à gronder, me fixant dans les yeux. « Ouh, tais-toi ! », a tonné le vieil homme, agenouillé dans un coin devant sa cheminée. « Comprenez, c’est qu’on ne voit jamais personne. » Il me tournait le dos, remuant doucement l’eau bouillante d’une casserole, y jetant une poignée de feuilles. Des soubresauts incontrôlés lui agitaient les mains.

Il s’est tourné vers moi, a soulevé son chapeau. « Santos, c’est comme ça que les gens m’appellent. » Quinte de toux rêche, douloureuse. « M’appelaient. » Trempé de sueur, j’avais les yeux exorbités. Je me sentais partir. Désignant un tabouret, il m’a fait signe de m’asseoir. « Tu es malade, l’ami. La Puna, ça vous brise un homme. » Il m’a tendu une tasse blanche, ébréchée, bouillante. « Thé de coca, ouh ! » Je me suis forcé à boire le liquide brûlant, par petites gorgées. Il a tiré d’une boîte en fer deux galettes de maïs, qui se sont effritées au contact de mes mains. « Crevaison, hein ? Ouh, je ne suis qu’un vieux paysan ! Je ne peux pas grand-chose. Il est tard, tu vas dormir là. Les camions passent tôt le matin, sur la nationale. Des Chiliens. » Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. L’effet de la coca commençait à se faire sentir.

J’ai dû m’assoupir sur mon tabouret. Quand j’ai ouvert les yeux, Santos n’était plus là. L’odeur rance d’un ragoût de chèvre m’a soulevé le cœur. Dehors, il faisait noir. La lueur des flammes éclairait les murs nus. La peau d’un grand puma était clouée au-dessus de la porte, dont les pattes pendaient, énormes, animées d’une force bestiale. Posé sur un buffet en bois de caroubier, le crâne blanc de l’animal exhibait des crocs menaçants. La porte s’est ouverte, laissant entrer le froid. Santos a posé son chapeau sur le rebord du lit. Sans un mot, il s’est accroupi près du feu, inspectant le ragoût. « Faut bien rentrer les chèvres. Sinon le puma, ouh ! » J’ai montré du doigt le trophée. « C’est moi qui l’ai tué. » Il remuait le ragoût, parlait à voix basse, étouffée, comme pour lui-même. « Je l’ai tué de mes mains. Avec la pierre que tu vois là. » Un galet rond, noirci de sang, gisait sur la terre battue. Santos m’a resservi du thé. Il s’est assis en face de moi.

« Certains parlent de Mauvais Œil. Tomber sur une femelle qui vient de donner bas, et le mâle qui entre en furie, ça n’arrive à personne, jamais… J’aurais dû mourir. Hé, ce n’était pas mon jour ! A Chicloana, un type s’est fait arracher le bras d’un seul coup de griffes, et puis la tête… »

Pour la première fois, je voyais ses yeux. Blanchis par le soleil, incapables de me fixer, ils sautaient de droite et de gauche, comme de leur propre volonté.

« J’avais marché toute la journée, sur les hauteurs. C’est en rentrant le soir que j’suis tombé sur eux. Le mâle m’a sauté à la gorge avant que je le voie. Le soleil, ouh ! Il m’a jeté par terre, j’ai tendu mes vieux bras, pour attraper sa carotide... Qu’est-ce que je sais ? J’ai vu la vie s’enfuir, il fallait bien lutter… Ses yeux, je les revois souvent. »

Santos pleurait. Des larmes de vieux, silencieuses. Il les a essuyées de ses grosses mains tremblantes.

« Le puma me déchirait les bras, le cou, mais je n’ai pas lâché. Il m’a traîné derrière une roche et il me secouait, le sang ça les rend fous. Ses yeux… J’ai pensé Une pierre, j’ai attrapé celle que tu vois, j’ai frappé fort, encore et encore et encore. Et le puma est tombé mort, sur moi. »

Il a levé les yeux vers la peau du félin, s’est signé plusieurs fois, psalmodiant des prières en une langue inconnue.

« Il m’a laissé idiot, vois-tu. Mon âme s’est envolée là-haut, au pied du rocher. Depuis que ma dame est partie, je suis comme perdu… Je tourne en rond. Si jamais je m’éloigne, je ne reviendrai pas. Ouh, malédiction ! J’ai tué ce puma, et il a pris mon âme. »

D.F.

Cette nouvelle de David Fauquemberg a constitué l'ouvertrure du No76 du Passe-Muraille, paru en octobre 2008. Le prochain livre de l'auteur de Nullarbor, Prix Nicolas Bouvier en 2007, est à paraître en septembre prochain chez Fayard.

Jacques Chessex n’a cessé, de fait, de creuser plusieurs sillons, en alternance ou simultanément: la poésie, rassemblée chez Bernard Campiche en 1999 dans la collection référentielle de L’Oeuvre, en 3 volumes comptant quelque 1500 pages; le roman ou les nouvelles, dont certains recueils (Où vont mourir les oiseaux ou La saison des morts) comptent parmi les plus belles pages de l’auteur; les proses, autobiographiques le plus souvent, mais tissées de digressions et portraits constituant un autre aspect du grand art de Chessex, du (trop) fameux Portrait des Vaudois à L’Imparfait si délié dans sa libre inspiration et respiration, ou de Carabas à l’admirable Désir de Dieu; enfin de nombreux essais, dont un Charles-Albert Cingria qui a fait date et un très remarquable Flaubert, Les saintes écritures consacrées aux auteurs romands et nettement plus datées, entre autres écrits sur des peintres et lieux divers.

Jacques Chessex n’a cessé, de fait, de creuser plusieurs sillons, en alternance ou simultanément: la poésie, rassemblée chez Bernard Campiche en 1999 dans la collection référentielle de L’Oeuvre, en 3 volumes comptant quelque 1500 pages; le roman ou les nouvelles, dont certains recueils (Où vont mourir les oiseaux ou La saison des morts) comptent parmi les plus belles pages de l’auteur; les proses, autobiographiques le plus souvent, mais tissées de digressions et portraits constituant un autre aspect du grand art de Chessex, du (trop) fameux Portrait des Vaudois à L’Imparfait si délié dans sa libre inspiration et respiration, ou de Carabas à l’admirable Désir de Dieu; enfin de nombreux essais, dont un Charles-Albert Cingria qui a fait date et un très remarquable Flaubert, Les saintes écritures consacrées aux auteurs romands et nettement plus datées, entre autres écrits sur des peintres et lieux divers.

Le jappement d’un chien m’a fait tourner la tête. Au pied de la montagne, un rancho misérable aux murs enduits de boue, aussi gris que la terre autour. Quelques chèvres dans un corral, un filet de fumée. Une sente indistincte menait à la cabane, je l’ai remontée d’un pas lent, somnambulique. Comme il est de coutume, j’ai salué de loin. « Hola ! » Alertées, les chèvres trépignaient dans l’enclos. J’ai frappé une fois à la porte, puis deux. Pas de réponse. J’entendais le chien, pourtant, qui reniflait mes pieds. Comme je m’éloignais, le loquet a claqué. Un vieillard sur le seuil, coiffé d’un chapeau feutre. Petit, voûté, bossu presque, il portait des guenilles de laine. Plusieurs couches, enfilées les unes sur les autres. A ses pieds, des souliers de toile éventrés, rafistolés, maintenus par des bandes. Il restait là, debout, sur le pas de sa porte, bras ballants, interdit. Des cicatrices atroces lui labouraient le cou, tout le bas du visage, aplats blancs sur son vieux cuir brun. Puis, sans me regarder, il a marmonné : « Hola Señor. Il fait froid, entrez. »

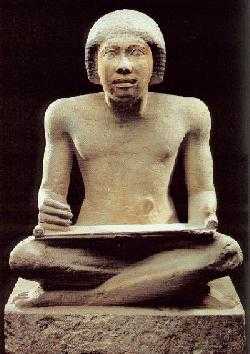

Le jappement d’un chien m’a fait tourner la tête. Au pied de la montagne, un rancho misérable aux murs enduits de boue, aussi gris que la terre autour. Quelques chèvres dans un corral, un filet de fumée. Une sente indistincte menait à la cabane, je l’ai remontée d’un pas lent, somnambulique. Comme il est de coutume, j’ai salué de loin. « Hola ! » Alertées, les chèvres trépignaient dans l’enclos. J’ai frappé une fois à la porte, puis deux. Pas de réponse. J’entendais le chien, pourtant, qui reniflait mes pieds. Comme je m’éloignais, le loquet a claqué. Un vieillard sur le seuil, coiffé d’un chapeau feutre. Petit, voûté, bossu presque, il portait des guenilles de laine. Plusieurs couches, enfilées les unes sur les autres. A ses pieds, des souliers de toile éventrés, rafistolés, maintenus par des bandes. Il restait là, debout, sur le pas de sa porte, bras ballants, interdit. Des cicatrices atroces lui labouraient le cou, tout le bas du visage, aplats blancs sur son vieux cuir brun. Puis, sans me regarder, il a marmonné : « Hola Señor. Il fait froid, entrez. » Du cycle éternel. - Cher enfant de l’aube, les Egyptiens se figuraient que chaque matin représente le recommencement de la Création. Les Egyptiens saluaient chaque matin d’un hymne de reconnaissance qui rejoignait, aux premières lueurs du jour, les oraisons des babouins sur les collines du vieux Caire. La veille au soir le dieu Aton, vieilli sous le poids de la fatigue et du jour, avait conduit vers l’ouest la barque du soleil, et la déesse du Ciel, Nout la douce revêtue de ciel africain parsemé d’étoiles, avait fait voûte au-dessus de nos fronts et nous avions dormi. A la chaleur avait succédé la fraîcheur, le monde s’était reposé, aux douze portes du monde souterrain le soleil avait triomphé du grand serpent Apophis, personnification du néant de toute chose.

Du cycle éternel. - Cher enfant de l’aube, les Egyptiens se figuraient que chaque matin représente le recommencement de la Création. Les Egyptiens saluaient chaque matin d’un hymne de reconnaissance qui rejoignait, aux premières lueurs du jour, les oraisons des babouins sur les collines du vieux Caire. La veille au soir le dieu Aton, vieilli sous le poids de la fatigue et du jour, avait conduit vers l’ouest la barque du soleil, et la déesse du Ciel, Nout la douce revêtue de ciel africain parsemé d’étoiles, avait fait voûte au-dessus de nos fronts et nous avions dormi. A la chaleur avait succédé la fraîcheur, le monde s’était reposé, aux douze portes du monde souterrain le soleil avait triomphé du grand serpent Apophis, personnification du néant de toute chose.

Lausanne. Théâtre de Vidy, jusqu’au 21 mars. Me-je-sa, 19h. Ve, 20h.30. Di, 17h.30. Durée :2h. Location : (021) 619 45 45 ou www.vidy.ch

Lausanne. Théâtre de Vidy, jusqu’au 21 mars. Me-je-sa, 19h. Ve, 20h.30. Di, 17h.30. Durée :2h. Location : (021) 619 45 45 ou www.vidy.ch De la louange. – Quant au complot des dénigrants, qui s’affairent tous les jours à défaire, ne lui oppose aucun autre argument que ce bonheur de faire qui t’a fait ce que tu seras et qui t’aide à faire, au sens qu’entend la poésie et qui soulève tes paupières de fer tandis que l’oiseau Bach vocalise les yeux fermés…

De la louange. – Quant au complot des dénigrants, qui s’affairent tous les jours à défaire, ne lui oppose aucun autre argument que ce bonheur de faire qui t’a fait ce que tu seras et qui t’aide à faire, au sens qu’entend la poésie et qui soulève tes paupières de fer tandis que l’oiseau Bach vocalise les yeux fermés…