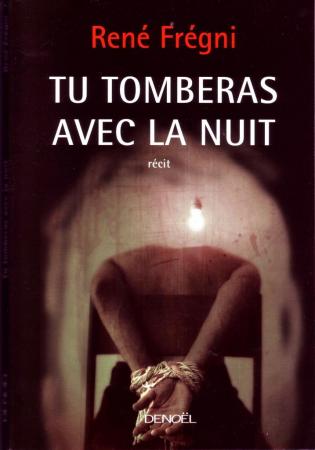

René Frégni recouvre son honneur bafoué par un cinglant récit-vérité.

René Frégni recouvre son honneur bafoué par un cinglant récit-vérité.

René Frégni est un type bien. Je le pensais avant d’avoir lu son dernier livre, Tu tomberas avec la nuit, car les romans qu’il a semés derrière lui comme de noirs cailloux lumineux, de Tendresse des loups au Voleur d’innocence, ou d’ On ne s’endort jamais seul à Maudit le jour, notamment, sont marqués par la même charge de rage et d’émotion, dans une écriture limpide et lyrique à la fois. Il suffit de lire quelques pages de René Frégni pour sentir qu’il ne se paie pas de mots et que c’est un type bien. Or on le pense d’autant plus en lisant Tu tomberas avec la nuit, récit dans lequel il raconte comment un juge teigneux, persuadé d’avoir levé un gros gibier qui ferait parler de lui, l’a harcelé quatre ans durant sans le regarder jamais dans les yeux.

L’affaire avait fait grand bruit. Livrée en pâture aux médias après une garde à vue plus que musclée, la nouvelle selon laquelle René Frégni, écrivain à Manosque connu pour ses livres et ses ateliers d’écriture dans les prisons, se trouvait compromis dans une affaire de blanchiment d’argent sale en complicité avec un caïd du grand banditisme marseillais, se répandit à la stupeur de son entourage proche et lointain. Des mois et des années durant, d’interrogatoires en perquisitions et d’humiliations en menaces, l’écrivain fut ensuite le souffre-douleurs d’un juge nommé Second, aussi insignifiant d’aspect que retors de comportement, jubilant à l’idée d’avoir débusqué un gros bonnet du crime organisé sous le masque du doux Frégni, auteur de romans noirs connu pour son cœur grand comme ça.

Au début de son récit, René Frégni évoque le moment de soulagement correspondant à sa décision d’aller tuer son juge, et son livre s’achève sur la satisfaction de l’avoir effacé symboliquement avec sa plume, « face à la lumière, au vent et à la mer ». Entre deux se déploie « un vrai roman », comme on dit, qui va bien au-delà du fait divers ou du règlement de comptes.

C’est l’histoire d’un type de bonne foi qui, après la publication de son premier roman, quinze ans avant les faits, est appelé à animer un atelier d’écriture dans une prison pourrie d’Avignon, alors qu’il ne croit pas du tout lui-même à la création collective. Du moins s’aperçoit-il vite que l’écriture peut-être une planche de salut pour les taulards. « Combien de détenus m’ont dit : - J’avais oublié toutes les odeurs, un jour j’ai écrit par hasard le mot figuier, le mot septembre et brusquement tout est remonté : l’herbe mouillée des matins d’automne, la brume qui accompagne une rivière, le bruit de l’eau, celui des chiens de chasse, la saveur extraordinaire d’0une figue encore couverte de rosée… »

C’est en prison, mais à Marseille, que René Frégni a rencontré un certain Max, caïd qui lui vouera une immense reconnaissance pour ce qu’il lui a fait découvrir par la lecture et l’écriture. Mais avant de revenir à Max, il faut parler de la redoutable Karine qui, un jour, sachant qu’il allait régulièrement de Manosque à la prison de Luynes où son petit ami purgeait une peine, le persuada de l’emmener, avec un sale petit genre et une arrogance qui allait très mal tourner. Ladite Karine était, de fait, une vraie terreur, issue d’une famille d’épouvantables frappes qui, après le refus de René Frégni de continuer de la voiturer, se mirent à le persécuter autant que sa petite fille. C’est alors qu’intervient Max, appelé à la rescousse et imposant en deux temps trois mouvements sa protection de supercaïd connu loin à la longue. Et les deux amis de monter bientôt un bistrot ensemble, à la suggestion de Max.

René Frégni a-t-il péché par candeur en acceptant de co-gérer un ce sympathique restau avec le fameux Max ? Sans doute, mais c’est la seule faute qu’il aura finalement commise, comme en ont vite convenu les policiers : dossier vide.

Pas pour le juge Second en revanche, qui se déménera comme un véritable potentat en multipliant les abus de pouvoir, jusqu’à l’Erreur qui permettra à l'avocat de l’écrivain de lui clouer enfin le bec. Du moins le récit de Frégni en dit-il long sur cette question bien française des juges…

Je n’ai pas tout raconté, loin de là, car ce livre est de pâte plus dense, autant qu’il est de belle et saine écriture, révélant décidément un type bien. A lire donc fissa, ou Max vous fait la peau...

René Frégni. Tu tomberas avec la nuit. Denoël, 130p.

René Frégni recouvre son honneur bafoué par un cinglant récit-vérité.

René Frégni recouvre son honneur bafoué par un cinglant récit-vérité.