Après un immense succès en Italie, Mon frère est fils unique de Daniele Luchetti prélude aux coups de rétroviseurs du 40e anniversaire de mai 68.

Ceux qui ont aimé Nos meilleures années de Marco Tullio Giordana, chronique attachante des années 1966 à 2003 en Italie, devraient être également touché par Mon frère est fils unique, qui brasse une matière sociale et politique proche en s’attachant à une situation particulière intéressante: à savoir la cohabitation, dans une même famille, de deux frères aux positions politiques diamétralement opposées.

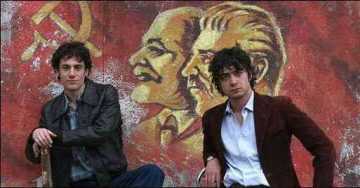

Sur la base d’un roman d’Antonio Pennacchi qui avait 18 ans en 1968 et a lui-même adhéré très jeune au parti néofasciste MSI, dont il a été expulsé avant de passer par diverses factions d’extrême-gauche, le film scénarisé par Daniele Luchetti assisté de Sandro Petraglia et Stefano Rulli (cosignataires de Nos meilleures années) nous transporte dans une famille populaire de Latina désespérant d’être relogée dans un immeuble moins insalubre. Le fils aîné, Manrico (Riccardo Scamarcio), est un beau jeune homme qui fait craquer les nanas et s’impose en leader syndicaliste du PCI avant de dériver vers l’action violente. Brillant et charmeur, le révolutionnaire ne manque d’agacer son frère cadet, le teigneux et boutonneux Accio, qui a renoncé au séminaire avant de se laisser entraîner par un marchand ambulant fort en gueule dans les réunions et les opérations de commando des néofascistes. Du genre rebelle « au carré », impatient de s’opposer aux brimades des siens, Accio n’est « fasciste » que par esprit de contradiction, et son évolution témoignera d’une ouverture généreuse dont son frère aîné terroriste sera le premier bénéficiaire.

Les dogmes et la vie

Du personnage à la fois gouailleur et attachant du roman picaresque de Pennacchi, contrastant pour le moins avec le cliché du « facho » bas de plafond, Daniele Luchetti a fixé le portait cinématographique en choisissant un acteur vif à souhait en la personne d’Elio Germano. Entre les deux frères oscille en outre la belle et incisive Francesca (Diane Fleri) dont l’évolution marquera elle aussi une distance croissante par rapport aux dogmes idéologiques.

Déclaré pompeusement « d’intérêt culturel national » par les instances officielles de la péninsule, Mon frère est fils unique a certes valeur de témoignage substantiel et souvent truculent « à l’italienne », sur une époque souvent réduite à des clichés enjolivés ou dramatisés à outrance. La charge portée sur les débats où tout le monde pérore en même temps, ou la caricature du chœur de camarades chantant un Hymne à la joie aux paroles révisées style agit-prop, n’en font pas pour autant une satire « révisionniste » trop complaisante. Si la forme du film reste finalement assez sage, dans le genre du feuilleton sensible et intelligent à la manière de Nos meilleures années, nul doute qu’il « sonne » juste et rend bien, sans démagogie, le climat d’une époque où souvent, entre familles à l’ancienne et tribus hirsutes, la jeunesse ne faisait que se chercher un lien ou une communauté.

• Sur les écrans romands

• Antonio Pennacchi. Mon frère est fils unique ou la vie déréglée d’Accio Benassi. Traduit de l’italien par Jean Baisnée. Le Dilettante 2007,448p.

Un quarantième rugissant ?

Un quarantième rugissant ? De quoi sera faite la vague annoncée de publications, romans, essais, films et autres documents qui devrait déferler en 2008 pour commémorer le quarantième anniversaire de mai 68 ? Les « anciens combattants » vont-ils y aller de leur air de la nostalgie désenchantée, ou verra-t-on se développer de nouveaux récits sur une époque qui a diffusé, presque en temps réel, ses mythes plus ou moins narcissiques et ses légendes, par « icônes » et autres figures « cultes », voire « cultissimes », interposées ?

Le film de Daniele Luchetti, à l’image du livre d’Antonio Pennacchi dont il s’inspire, séduit par la distance prise par rapport à la terrible rhétorique d’époque, masquant souvent la volonté de puissance ou le ressentiment des contestataires des deux bords sous de beaux discours. Mais verra-t-on jamais une nouvelle Education sentimentale, en littérature ou au cinéma, cristalliser la « substantifique moelle » de ces années ?

Ce qui semble à l’heure qu’il est, et notamment au vu des agréables et non moins excellents « feuilletons » que représentant Nos meilleures années ou Mon frère est fils unique, c’est qu’on en reste à une vision certes plus nuancée que naguère mais jamais en rupture avec certain consensus, qu’un Pasolini (notamment dans ses Lettres luthériennes) fut des seuls à rompre dans l’Italie des années de plomb.

Ce qui semble à l’heure qu’il est, et notamment au vu des agréables et non moins excellents « feuilletons » que représentant Nos meilleures années ou Mon frère est fils unique, c’est qu’on en reste à une vision certes plus nuancée que naguère mais jamais en rupture avec certain consensus, qu’un Pasolini (notamment dans ses Lettres luthériennes) fut des seuls à rompre dans l’Italie des années de plomb.

Le quarantième sera-t-il rugissant ou ronronnant ?

Dès la première évocation des retrouvailles de Thomas Bernhard et de son ami Paul Wittgenstein, respectivement encagés au Pavillon Hermann du service de pneumo-phtisiologie de la Baumgartnerhöhe, et dans le Pavillon Ludwig de l’asile psychiatrique du Steinhof, séparés par un grillage plein de trous, le rire se mêle à l’effroi et à l’émotion plus tendre. De la même façon, le comique, parfois énorme (la charge contre les promenades à la campagne et la nature en général, ou le morceau d’anthologie sur les prix littéraires qui sont autant d’occasion pour les philistins de « chier » sur la tête des artistes), l’effroi (la solitude de Paul le paria, ou le désespoir de Thomas le suicidaire) et l’émotion (la fin déchirante où Thomas se reproche sa lâcheté devant la mort annoncée de Paul) se fondent en unité dans la musique de cet hymne joyeusement funèbre à l’amitié et à ce qui nous sauve de tout ce qui pèse sur le corps de nos âmes...

Dès la première évocation des retrouvailles de Thomas Bernhard et de son ami Paul Wittgenstein, respectivement encagés au Pavillon Hermann du service de pneumo-phtisiologie de la Baumgartnerhöhe, et dans le Pavillon Ludwig de l’asile psychiatrique du Steinhof, séparés par un grillage plein de trous, le rire se mêle à l’effroi et à l’émotion plus tendre. De la même façon, le comique, parfois énorme (la charge contre les promenades à la campagne et la nature en général, ou le morceau d’anthologie sur les prix littéraires qui sont autant d’occasion pour les philistins de « chier » sur la tête des artistes), l’effroi (la solitude de Paul le paria, ou le désespoir de Thomas le suicidaire) et l’émotion (la fin déchirante où Thomas se reproche sa lâcheté devant la mort annoncée de Paul) se fondent en unité dans la musique de cet hymne joyeusement funèbre à l’amitié et à ce qui nous sauve de tout ce qui pèse sur le corps de nos âmes...

Michèle Lesbre. Le canapé rouge. Sabine Wespieser, 148p.

Michèle Lesbre. Le canapé rouge. Sabine Wespieser, 148p.

Un pari casse-cou

Un pari casse-cou