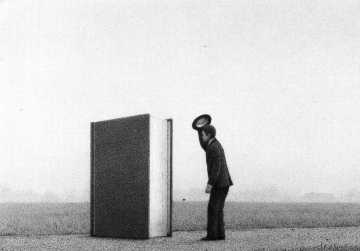

Michel Piccoli et Marie Kremer

Michel Piccoli et Mylène Demongeot irradient d’humanité dans Sous les toits de Paris du réalisateur Hiner Saleem.

Locarno, le 10 août 2007. - « Le cinéma ne mourra pas tant qu’il y aura des fous de l’espèce d’Hiner Saleem », déclarait hier Michel Piccoli après la présentation, en première mondiale, d’un film d’une grande beauté et d’une infinie tendresse, qui a cela de particulier d’être extrêmement taiseux, son dialogue se réduisant à peu près à une vingtaine de répliques...

« A vrai dire, poursuivait le grand comédien, qui recevra aujourd’hui l’Excellence Award pour sa carrière, il ne m’est arrivé que deux fois, dans ma carrière, d’avoir un rôle aussi silencieux, la première avec Marco Ferreri, dans Dillinger est mort, et cette fois à un point réellement extrême. Mais j’aime les extrêmes. J’aime faire mon métier en restant, ainsi, extrêmement discret par rapport au réalisateur. Ce qui n’empêche pas l’autre extrême d’un engagement absolu, accordé à la folie et au délire de l’œuvre. J’ai horreur des petites comédies dénudées. Même si je ne voyais pas au début ce que voulait dire Hiner, je me suis adapté en toute confiance à sa demande, comme j’ai cherché à m’exprimer en consonance avec les lumières du film. On ne joue pas en effet de jour comme de nuit. Et là, nous étions aux mains d’un couple diabloique, avec Hiner et son chef opérateur Andreas Sinanos… »

La lumière est en effet essentielle dans ce superbe poème cinématographique, construit comme une sorte de tableau labyrinthique jouant essentiellement sur l’émotion à fleur de peau, la sensation liée à la présence très physique des comédiens et sur la musique des images et de la bande sonore.

La poésie de Sous les toits de Paris n’a rien du chromo « bohème », ni rien non plus du cliché misérabiliste en dépit de son scénario. Marcel (Michel Piccoli) est un vieil homme délaissé par son fils Vincent, vivant dans les combles d’un immeuble parisien à côté de son ami Amar (Maurice Bénichou) qui ne rêve, lui, que de rentrer dans son pays. Malgré la sollicitude de Thèrèse (Mylène Demongeot), serveuse sexagénaire dans un bistrot de quartier, et le lien qu’il noue avec sa jeune voisine (Marie Kremer) après que l’ami de celle-ci a été terrassé par une overdose, Marcel « baisse » et c’est comme un chien malade qu’il finira dans sa soupente, après un été de canicule, de terribles orages et le retour du froid.

Ainsi que le remarquait Mylène Demongeot, ce film radical a nécessité, de la part des acteurs, une totale remise en question de leurs acquis. « Nous avons vraiment fait du cinéma. C’est la première fois que cela m’arrive comme ça. J’ai eu le sentiment que j’avais à descendre au fond de moi-même avant de pouvoir ouvrir mon âme»…

Quant au dessein du film, le réalisateur l’explique par son regard d’Oriental sur notre société. Kurde d’origine établi à Paris, Hiner Saleem a été frappé de découvrir, dans notre monde civilisé, des vieux abandonnés par leur famille, mais également des jeunes réduits à la solitude. A contrario, la relation qui se noue entre Marcel, en fin de vie, et la jeune fille incarnée par Marie Kremer (tout à fait remarquable elle aussi), diffuse une lumière qui adoucit la déchéance presque insoutenable du vieil homme auquel son amie Thérèse offre par ailleurs une dernière balade à travers son cher Paris. Aussi éloigné de la sociologie que du pamphlet, Hiner Saleem touche pourtant à de multiples aspects du mal-être social dans Sous les toits de Paris. Par sa simplicité apparente (qui ne va pas sans une extrême densité d’observation), son empathie et sa beauté, ce film dans lequel il faut se laisser couler sous peine d’ennui (car il semble ne rien s’y passer) rappelle à la fois les épures d’un Alain Cavalier et la profonde sensibilité d’un Yasujiro Ozu, grand maître de la parole silencieuse…