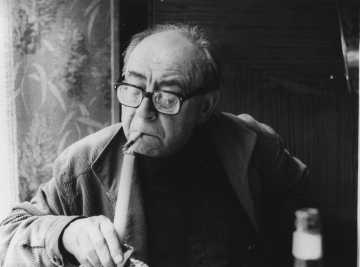

L’exercice de la chronique, et notamment sur les ondes volatiles de la radio, n’est souvent qu’une gorgée de paroles et de pensées, d’impressions momentanées ou d’opinions de circonstance ; « un petit morceau de temps », précise Charles Sigel, « sitôt trouvé, sitôt perdu ».

Il suffit cependant d’une présence personnelle, d’un regard et d’une voix, d’une manière à soi de capter l’air du temps et d’un ton, d’un style propres à restituer le sel des jours, pour que la chronique devienne un art, et c’est la constatation qui s’impose à la lecture des billets de Charles Sigel réunis dans Le zist et le zest, constituant un choix d’une quarantaine de ses deux-cent cinquante salutations matinales du lundi sur Radio suisse romande Espace 2, à huit heures moins un quart : autant de « minutes heureuses », selon le mot de Georges Haldas emprunté à Baudelaire, autant d’instants précieux débourbés du tout-venant quotidien.

Celui-ci est parfois, même le plus souvent, bien gris. Mais le gris est aussi une couleur. Le gris Simenon, mouillé de pluie, est également un confort. C’est que l’être humain, ce drôle d’animal à l’âme compliquée, éprouve « du plaisir à être triste ». Charles Sigel précise avec un bon sourire : « L’homme adore le changement, mais voudrait que ce soit toujours pareil. Il est très content de vivre à une époque comme celle-ci, effervescente, épatante, éruptive, épuisante, mais il cultive sa nostalgie. Il fréquente des brocantes où il achète de vieilles marmites, des tables de toilette à plateau de marbre, des photos d’ancêtres qui ne sont pas les siens, dans des cadres ovales. Des armoires normandes de style basque, du poisson de la semaine dernière»…

On aura noté le ton et le rythme de ces phrases : d’un véritable écrivain, du côté d’Alexandre Vialatte, d’ailleurs cité diverses fois, dont Charles Sigel, natif de Lyon et habitant juste en face de chez nous, à Thonon-les-Bains, partage le décentrage du regard, la distance quand il le faut, mais aussi l’adhésion généreuse et la curiosité omnivore, la tenue et le bon naturel provincial, le savoir et le goût des saveurs qui, dans une civilisation complète, situent chaque chose à sa place.

Le chroniqueur parle de tout parce que le monde est fait de tout : de Sagan qui disparaît après avoir filé comme une étoile, « une sorte de James Dean, maigrichonne, bafouillante, subtile, providentielle » avec un « côté Mauriac », sur lequel le chroniqueur bifurque tout à trac, citant une phrase de l’écrivain « feutré, invisiblement audacieux », taxé justement de « vieille corneille élégiaque », dans un de ses bloc-notes où il parlait de La Mouette de Tchekhov : « Non, l’homme n’est pas naturellement bon ; il est avare, dur, vaniteux, sensuel, égoïste et lâche, mais dans ce théâtre une profonde nappe de tendresse et de douleur relie tous les êtres ».

Cette phrase de Mauriac, Charles Sigel ou Vialatte auraient pu l’écrire, le théâtre de Tchekhov est le théâtre du monde et cette « nappe de tendresse et de douleur » se retrouve dans Le zist et le zest.

Ainsi qu’il parle, à la retraite d’Yves Saint-Laurent, de ce que signifie au fond la mode et ses « fantômes esthétiques » mimant « une sorte de musique de l’être », de l’image que se fait telle petite fille irakienne des Américains ou de ce qu’a représenté le 11 septembre « en réalité », de la grâce du chanteur Hugues Cuenod ou de la disparition annoncée de 3000 langues en ce nouveau siècle, de l’humanité voguant entre Big Bang et 31 décembre prochain, des derniers perroquets Kakapos (86 individus), de la nuit silencieuse de Florence, de la beauté des femmes, d’une petite maison de notre enfance à tous appelée La Capite, de notre cher passé et de notre exciting futur, de Proust ou de pauvres réfugiés rejetés sur nos rivages, Charles Sigel fait-il œuvre à sa façon de poète, en cela qu’il enlumine, par ses propos à la fois si modestes en apparence et si pénétrants, pleins d’urbanité et d’humanité, tantôt malicieux et tantôt nimbés de mélancolie, les heures dures et douces de notre temps humain.

Charles Sigel, Le zist et le zest. Editions Zoé, 171p.

Charles Sigel, homme de très grande culture et de rare qualité d'écoute, anime tous les dimanches après-midi, sur Radio Suisse Romande Espace 2, une émission tout à fait remarquable, intitulée Comme il vous plaira. Le principe de l'émission consiste en un entretien de deux heures de temps (!), durant lequel sont diffusés des morceaux de musique choisis par l'invité. Ce dimanche 19 août: promenade à travers Venise avec la musicologue Sylvie Mamy, spécialiste d'opéra italien à qui rien de ce qui touche aux castrats napolitains n'échappe...

Charles Sigel est également l'auteur d'une autre émission passionnante, le samedi matin à 10h., sur RSR La 1e, intitulée L'humeur vagabonde. Il y raconte actuellement Alma Mahler, la fiancée du vent. Troisième épisode samedi prochain.

Jean-Claude Guillebaud, Comment je suis redevenu chrétien. Albin Michel, 182p.

Jean-Claude Guillebaud, Comment je suis redevenu chrétien. Albin Michel, 182p.