Une nouvelle de Claire Julier

- Vous viendrez tous, a dit Sophie. Il faut qu'on en discute, qu’on prenne une décision. Définitive. Seule, je ne peux pas, je ne peux plus. Trop de fatigue, de responsabilités. Sans compter les risques ! Le dernier dimanche de mai. Juste avant l'été. Une jolie date pour des préparatifs de départ.

Sophie coupe quelques branches de lilas, taille les tiges en biseau, les glisse dans un vase. Le parfum sucré du bouquet couvre l'odeur du café au lait qui stagnait encore. Vite, il faut faire vite. Que tout soit prêt avant midi !

La table est mise avec des sets en paille, des serviettes en papier. Pour une fois, ils comprendront que je n’ai pas le temps. Plus de temps pour la lessive superflue. Un plat unique commandé chez le traiteur du village – pas si mauvais que ça – qui réchauffe doucement. Tant pis pour les recettes de grand-mère qu’ils adorent. Au moins, ils auront l’estomac rempli et ne m’en voudront pas d’être obligée de manquer aux lois de l’hospitalité. L’essentiel est de se retrouver autour de la table.

Dans l'allée, le gravier crisse, les portes des voitures claquent. Des voix se rapprochent, puis s'éloignent vers le fond du jardin. Dans son fauteuil, à l'ombre de la glycine, Marc regarde le groupe avancer. Les femmes l'embrassent ; lorsqu'elles se baissent, il sent l'odeur de leur peau de fausses blondes, un mélange de maquillage rance et d’eau de toilette agressive. C'est un peu écoeurant ; il aimerait éviter ces odeurs qui se prolongent et le fond de teint qu'elles lui collent d'office sur la joue. Avec son frère et son beau-frère, c'est plus rapide. Ils se contentent de lui tapoter l'épaule et de lancer « Bonjour Marc. Content de te voir. Tu as l'air en pleine forme. » En réponse, Marc cligne simplement des yeux.

- Venez boire l'apéritif, lance Sophie.

Leurs pas s'éloignent. Ils marchent vite vers la maison, soulagés de se retrouver autour d’un verre et de petits amuse-gueule.

Le soleil a glissé légèrement, tape Marc en plein front. Des gouttes de sueur s'infiltrent au coin de ses yeux. Tant pis ! Il sait que dans quelques minutes, il passera au-dessus des peupliers et ne le dérangera plus. Il ne va pas avertir pour si peu. Il préfère les regarder de loin, voir leurs lèvres qui remuent. Leurs yeux, de temps en temps, se tournent dans sa direction ; les voix baissent comme s'il pouvait entendre.

Sophie les fait reculer vers le coin de la terrasse. Elle doit se plaindre, pense Marc, se plaindre comme elle aime le faire, jouer les grandes sacrifiées, la sœur dévouée qui n'a que deux mains, dire que son cœur est immense, qu'elle en mourra d'être obligée d'imposer silence à son cœur, qu'elle pleurera à s'en arracher les paupières, qu'elle en perdra le sommeil et la raison, « mon frère, mon si cher frère que j’adore, mais voyez-vous, c'est vous qui répétez sans arrêt que la situation devient intenable, que je ne peux plus y faire face, que c’est une tâche inhumaine ; c’est vous qui prendrez la décision parce que, seule, vraiment, je ne peux pas. Je sais que je m’en voudrai à mort. Vous m’y aurez forcée. »

Marc ferme les yeux. Il ne veut plus voir leurs mains qui s'agitent pour accentuer les phrases, même de loin. L'odeur sucrée de la glycine éveille en lui l'envie d'être ailleurs, dans d'autres paysages, dans des jardins en espalier qui descendraient doucement en contrebas. La terre ocre, les murets de pierre, le vert des cyprès et l'argenté des oliviers. Une larme se mêle à sa sueur, brûle le coin des paupières. La douleur le réconforte. Surtout ne pas ouvrir les yeux, garder les paupières baissées sur ces images de couleurs florentines ou d'étendues bibliques. Il n'a jamais pu choisir tellement tant de beauté lui faisait oublier Sophie, les baisers dans le vide des deux autres, les tapotements anonymes des hommes. « A chacun ses paysages » dirait Sophie. Lui, il n'en peut plus de la glycine au-dessus de lui, dont d'ici quelques semaines les grappes de fleurs tomberont une à une, s'écraseront dans un bruit flasque et humide autour de son corps. Il déteste le treillis qui borde le jardin, le gravier ratissé qui crisse à chaque pas, les parterres fleuris – un, en forme de demi-lune, l'autre circulaire pour mettre en valeur les roses de sa sœur – et les voix atténuées qui discutent sur la terrasse.

- Marco vieni !

Il descendait en courant les gradins de pierre, rejoignait les voix qui l'appelaient à travers les cyprès. Dans ses oreilles, il entend encore les appels à la désobéissance, les mots chantants de l'adolescence. La course en avant. Plus vite, toujours plus vite, pour les rejoindre. Et à la fin de chaque été, les promesses, les échanges d'adresse, les baisers, de plus en plus précis, de moins en moins innocents, pour se donner de la patience pendant dix mois, pour prolonger le temps du soleil et de l'insouciance.

Marc n'entend plus rien. Là-bas, ils ont dû rentrer, se mettre à l'ombre des murs qui rétrécissent sous l'entassement des tableaux. Et Sophie, le mouchoir dans la main, chiffonné par sa transpiration, joue probablement sa grande scène, celle qu'elle préfère.

- Vous ne pouvez pas me forcer à l’abandonner, vous ne pouvez pas m’obliger à signer. Ce sera ma mort ! C’est l’enterrer vivant !

- Regarde - toi. Tu n'en peux plus. Si ça continue, tu vas tomber malade, faire une dépression. Tu as déjà tellement maigri, perdu de forces. Il faut prendre une décision. Aujourd'hui.

Elle se recroqueville dans son fauteuil, essuie deux larmes qui n'arrivent pas à couler. Ses lèvres tremblent, l'empêchent de parler, de décrire le lit mouillé qu'elle doit changer chaque matin, la purée qu'elle donne à la cuiller et qui dégouline sur le menton, glisse – si elle n'est pas assez attentive – entre le col de la chemise et le cou, le corps abandonné entre ses mains, si raide, si lourd, le corps qui refuse les massages à heures fixes pour empêcher les escarres, pour que le sang continue d’irriguer chaque partie même apparemment endormie, pour lui insuffler de la vie, une vie dont il ne veut pas, et les gémissements qui la réveillent la nuit ou les hurlements incompréhensibles qui lui glacent le sang.

Et surtout – mais cela elle ne le dira pas – les yeux de Marc qui la dévisagent, qui n'arrêtent pas de la dévisager – sans aucun battement de cils, sans fermeture de paupière – et qu'elle ne peut supporter.

Marc entend des pas approcher, s'arrêter. « Il dort » doit-elle penser. Il sait qu’elle est derrière lui. Immobile. Elle marque une pause, laissant imaginer à ceux qui sont là-bas qu’elle redresse son oreiller, tapote sa main, dit quelques mots d’affection. Elle si prévenante, si généreuse !

Cinq minutes ont passé. Elle s'éloigne enfin, remonte vers la maison retrouver les autres qui sont dans la salle à manger. Marc ouvre les yeux. Ils ne peuvent plus le voir. Ils ont déjà oublié dans cette pièce qui donne sur les massifs en fleur qu’il faut baisser le ton, faire comme si ce n’était pas un dimanche ordinaire avec lui qui prend l’air à l’ombre des peupliers et eux qui se retrouvent pour le plaisir dominical. « Une si belle famille, toujours unie, toujours solidaire. Les parents seraient si contents de voir que les liens se prolongent, que le cercle se reforme régulièrement malgré la tragédie. »

En guise de bénédicité, Sophie a dû entamer le repas avec son refrain habituel et des trémolos dans la voix. « Dommage que Marc… »

- Marco vieni.

La voix chante à ses oreilles, efface le pavillon Ile-de-France aligné sur les autres, les haies de buis taillées au cordeau, la toile de tente à rayures. « Le soleil mange tout » dit Sophie.

A l'intérieur, c'est pire. La surabondance d'objets étouffe, brouille les yeux. « Des meubles de famille : une histoire, une légende. Jamais, je ne m’en séparerai ! » Les couleurs passées des rideaux, les bibelots envahis de poussière et les aquarelles de chats, souvenirs de quand elle avait le temps de peindre. Sophie omniprésente, pendue à ses basques qui ressemble aux deux poupées anciennes qu’elle garde jalousement dans la vitrine Napoléon lll, « les poupées de mon enfance ! », Sophie qui n'arrête pas de parler, de lui parler à la troisième personne comme s'il n'était déjà plus du monde ou comme s'il fallait l'en rayer. « Il sera bien Marc près de la fenêtre. Comme il a bonne mine aujourd'hui ! » Et parfois, dans une pulsion de vampire, elle se penche, l'embrasse, lui murmure des chapelets de mots tendres, mots obscènes de l’affection.

- Marco vieni !

Lui comme un fou, il courait, il répondait à l’appel de Manuela, la voix du dernier été. Manuela devenue l'unique, Manuela et ses yeux de châtaigne, ses seins si doux dans leur premier épanouissement. Il sautait par-dessus les murets, par-dessus les interdits, pour la rejoindre et en faire des gerbes de bonheur. Une folie saine qui grossissait son sac de souvenirs où les émois d'amour rimaient avec toujours. C'était si beau de se laisser porter par des instants de lumière, par des promesses chuchotées. Les oliviers cachaient le reste du monde, laissaient croire qu’ils étaient à l’abri des regards. Rien que toi et moi. Toutes les nuits étaient des nuits de la San Lorenzo. Les pluies d'étoiles formaient des rideaux de chambre nuptiale, balayés par l'air frais.

- Marco vieni.

A nouveau, il a quinze ans, Manuela à son cou ; ils dansent dans la chaleur de leurs deux corps. A cœur perdu. Toute la beauté du premier amour. L’unique. Sans rien qui les relie à la terre.

Sophie s'ennuyait. « Marc, tu m'avais promis qu'on passerait l'été ensemble, que tu m'emmènerais partout avec toi. Les aînés déjà ailleurs, en absence de jeux. Tu m’avais promis ! Des vacances qui n’en finiraient pas, rien que pour nous deux, juste avant la rentrée. » Sophie le cherchait partout lui en voulant de s’ennuyer. Sophie qui écoutait aux portes, fouinait dans ses affaires, reniflait ses habits, fouillait dans ses poches, devinait des mystères dont elle était exclue. « Marc, tu avais juré ! » Sophie qui a joué les rapporteuses, les mouchardes. Sophie qui lui a coupé les ailes, qui a fait pleuvoir les punitions. Des journées entières derrière les volets fermés. Le dos tourné à la porte, la bouche murée dans le silence. Et elle qui ne le quittait plus, cherchait à provoquer ses confidences ; elle la petite dernière, montée en graine trop vite, elle la sournoise qui ajoutait mensonges sur mensonges pour que l’interdiction de sortir ne s’arrête pas.

- Marco vieni !

Ses quinze ans impatients et les trouvailles qui en naissaient, ses quinze ans qui ne supportaient pas les portes fermées, la chambre où son corps se desséchait. La voix de Manuela venait le chercher. Toutes les nuits, il partait, enjambait la fenêtre, descendait le long de l'échelle ; il courait pieds nus dans l’herbe, escaladait les murets de pierre ; il allait fêter son bel été, les nouveaux jeux qu'ils découvraient. « Marc, tu m'avais promis. » Il n'entendait rien, courait dans l'urgence des amours de quinze ans.

Et une nuit, l'échelle qui soudain se détache du mur. Le corps de Marc qui tombe, tombe à n'en plus finir, s'écrase la colonne en premier, bien à plat, dans toute sa longueur. Un corps empalé sur les piquets de vigne, les yeux grands ouverts sur les étoiles.

Il n'y a pas eu d'enquête. « Une si belle famille. Depuis tant d'années en vacances ici. Depuis si longtemps. Des gens si bien élevés, si discrets. La malchance ! » C'était un accident, un stupide accident. Comme il en arrive des milliers par année. Une mauvaise chute. Un accident de destinée !

Des mois d'hôpital, des mois d'opérations, le corps cisaillé, recousu. Un corps qui ne lui appartient plus et qui s'oublie de partout, sauf de la souffrance.

Des années clouées sur un lit, puis sur une chaise, la parole morte, la motricité perdue. Des années soigné par sa mère jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le soulever, tourner ce corps devenu si lourd et qu'elle déserte. Maintenant, légué à Sophie, la petite dernière parce que « les aînés, tu comprends, leur vie tracée, leurs obligations de cadres, leur absence de temps. ! » Des heures de soins donnés par Sophie, des heures à se faire violer dans l'intimité de son corps, avec seulement ses yeux pour parler, ses yeux qu'elle ne regarde jamais.

- Marco vieni.

Ces deux notes comme un soleil, un souffle d'air frais qui brûle le cœur. Les murets de pierre entre les cyprès, la lumière qui éclabousse entre les branches, le jeune corps renversé et lui qui le prend comme on s'enivre à quinze ans.

- Vous viendrez tous, a dit Sophie. Le dernier dimanche de mai, juste avant l'été. Le temps sera splendide. Le jardin dans une orgie de couleurs et d'odeurs sucrées.

Ils sont tous là, les aînés, pour discuter avec la petite dernière, discuter de ce qui ne les concerne pas. Marc sait que dans une heure, Sophie, après s'être fait prier, supplier presque, aura sorti la feuille déjà prête. « Qu'ils signent, mais qu'ils signent donc, » pense Marc. Il n'a que l'impatience de leur signature, leurs paraphes qui le libéreront de Sophie. Echapper à ses mains rêches et froides qui, plusieurs fois par jour, lui hérissent la peau, tordent ses nerfs ; ses mains qui se posent sur lui avec voracité et dégoût, avec détestation et jubilation. Oublier ses yeux qui ne le regardent jamais mais qu’il devine gelés avec parfois une étincelle de plaisir « Marc, tu m’avais promis. »

Aux Amaryllis, il sera bien, Pension pour tous les accidentés de la destinée, pour tous les cas qui n'ont pas de fin. Peut-on vivre à trente ans avec un corps absent ? Un corps qui se délite, tandis que la tête rêve, que le coeur voyage dans les étoiles.

Le soleil est devenu moins chaud. L'un après l'autre, ils descendent vers les peupliers, sourient à Marc. Lui, il cligne simplement des yeux en les voyant avancer. Son beau-frère a préparé un discours. Il le récite, mais Marc n'écoute pas. Il sait déjà ce qu'il y a derrière les mots prononcés; il sait lire les voix. En quinze ans, il est devenu expert. Il ne voit que le papier signé, la route qui mène aux Amaryllis, la route interdite. Trop loin, trop risquée, trop difficile, surtout lorsqu’on est seul. Comme une impossibilité de visites.

Il entend les battements de son cœur et deux notes comme un chant dans sa tête, un chant qui ne s'arrêtera plus.

- Marco vieni !

Claire Julier, qui vit à Sanary-sur-mer, collabore deuis des années au Passe-Muraille et a publié plusieurs recueils de nouvelles. Le dernier paru, à l'enseigne d'Edinter s'intitule Entre deux.

- Note sur le Journal du Séducteur (NRF, 1930)

- Note sur le Journal du Séducteur (NRF, 1930)

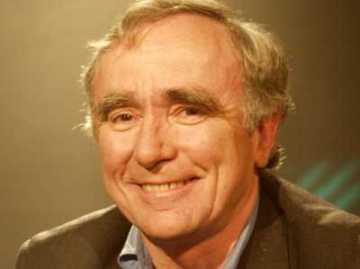

- En travaillant à La Refondation du monde, Guillebaud a mis au jour six valeurs héritées du judéo-christianisme , à commencer par l’individualisme, en tant qu’autonomie de la personne.

- En travaillant à La Refondation du monde, Guillebaud a mis au jour six valeurs héritées du judéo-christianisme , à commencer par l’individualisme, en tant qu’autonomie de la personne. - En travaillant à La Force de conviction, découvre chez Leibovitz, philosophe israélien, que c’est le caractère volontaire de la croyance qui le distingue de la connaissance.

- En travaillant à La Force de conviction, découvre chez Leibovitz, philosophe israélien, que c’est le caractère volontaire de la croyance qui le distingue de la connaissance.