Lecture intégrale d’ Artefact. Notes.

9. American Life

- L’automne se pointe.

- Ils crèchent dans une espèce de chalet de montagne surplombant un lac.

- Les Truqueurs lui ont bricolé une identité. James Williamson Skybridge, astronome.

- Il exige des professeurs de Lucy qu’ils n’évoquent pas son drame.

- La petite fille est hyperdouée.

- Et très pieuse.

- Lui-même a épousé toutes les religions à travers les siècles.

- Les gens du coin sont très tertiaire libéral à résidences secondaires.

- Des gens qui travaillent à distance.

- Ou des ouvriers en retraite. Des bûcherons.

- Il donne des cours particuliers à la petite.

- Notamment sur l’évolution humaine.

- Lui apprend des techniques d’apprentissage.

- Lui révèle qui il est.

- Elle s’intéresse à Thérèse d’Avila.

- Lui apprend que sa mère se passionnait pour les saintes.

- Il a commencé à collectionner les ouvrages de théologie à la période de la querelle nominaliste…

- Puis c’est l’été sur les Appalaches.

- Le directeur de l’école le convoque.

- Lui apprend que Lucy Skybridge figure parmi les disparus du WTC.

- Il s’en tire avec habileté.

- Lucy sait déjà qu’elle va devenir comme lui

- Digression sur le secret (p.110).

- Il lui demande si elle veut aller à la commémoration des attentats.

- Elle décline, malgré la présence de U2…

- Ils vont se balader sur le lac.

- Célèbre la beauté de la nature, « comme un don de la grâce divine ».

- Cite Bérulle.

- La nature lui apparaît comme une écriture vraie.

- « Un millénaire comme celui que j’avais vécu est extrêmement formateur sur le plan de la philosophie.

- Un humour singulier là-dedans, candide et un peu dingue.

- La petite parle doctement de la Réforme et de ce qu’elle aurait dû être : l’affaire Luther a été mal « gérée »…

10. L’année du dieu Mars

- Evoque la guerre engagée

- Qu’il sait déjà promise à tirer en longueur.

- Une guerre globale.

- Dont lui veut se tirer.

- Se dit prêt à un sacrifice.

- Il a des rêves prémonitoires.

- Voit déjà la développement de la guerre en Irak.

- Selon lui, l’homme aura besoin d’une confrontation mortelle pour connaître « le prix véritable de toute création ».

- En irak, le problème ce sera « après »…

- Conversation avec le commandant Cooper.

- Retour à Clausewitz.

- Considérations intéressantes sur le temps.

- Le temps linéaire aristotélicien et l’autre temps.

- Le Vaisseau-Mère est une conscience quantique.

- Qu’il s’applique à déjouer la moindre.

- Il reste libre de ses choix.

- Il va s’attacher à faire évoluer Lucy en accélérant les choses avec les neurovirus et les transposons.

- A la rentrée de 2003, Lucy a donc 9 ans et 9 siècles.

- Elle fait son apprentissage de la précognition. Ses antennes s’affinent. Elle communique avec sa mère.

- Lui-même reçoit des messages du futur.

- Lui : « Je note tout, j’écris tout, je prévois tout, je calcule tout ».

- Se targue de n’être pas calculé, mais…

- Il y a les SUV noirs.

- Qui le calculent, pense-t-il.

- Des types en costumes noirs qui le filent, croit-il.

- Bref, il est temps de programme la séquence neurovirale de départ.

- Il faut qu’il « leur » échappe avec Lucy.

11. Contre la Tour-monde

- Au début 2004, un signe lui est doné.

- Il doit partir vers le nord.

- Il doit échapper à la mémoire de ses poursuivants.

- Les magouille à distance, sans être sûr d’assurer…

- La haine entre en lui, jamais éprouvée.

- Un sentiment animal et glacial à la fois.

- « La haine est une machine »

- Sent qu’elle menace de faire de lui un homme.

- Ils vont fuir vers le nord.

- Quittent les Appalaches pour le Canada.

12. Americanada

- Passent la frontière.

- Destination Fermont dans le Labrador.

- «Nous sortons du monde, nous entrons dans le réel ».

- Ils vont vivre comme des nomades, des résistants, des guérilleros.

- Il fait tout pour Lucy.

- Qui doit être télétransportée dans l’autre dimension.

- « Mon plan est de vaincre la mort ».

- Tout cela se lit fort bien, sans qu’on sache où ça va...

13. La carte et le territoire

- Il entre en clandestinité.

- Il a signé une alliance secrète avec le monde.

- Contre ceux qui veulent le détruire.

- « Ils anéantiront tout. Ils souilleront chaque place sacrée. Ils propageront des abominations encore jamais vues sur cette planète pourtant riche d’enseignements ».

- Ils remontent de Montréal à Québec.

- Trouve encore des ressources vitales dans la nature.

- Qu’il évoque en poète.

- « La Beauté est ce qui, dans le monde, est susceptible de vous parler, est doté d’une voix, est capable d’énoncer une parole ».

- Ils arrivent à Tadoussac.

- Il implose en larmes à la vue de Lucy endormie. Ni des tristesse ni de joie, mais d'un feu liquide.

- Ils iront jusqu’à Natashquan.

- Se sent un « spectre qui navigue ».

- Fuyant « leur globe carcéral ».

14. Under the northern skies

- Ils arrivent au Labrador.

- Belle évocation là encore.

- L’histoire de deux espèces d’anges, l’un tombé du ciel, l’autre d’une tour…

- Roule sur la 389.

- Le 5 juin ils arrivent à Fermont.

- Le 6 sera l’anniversaire des 10 ans de Lucy.

- Une aurore boréale les rejoint.

- Descriptions scientifico-lyrique assez chiadée.

15. Contact

- Le jour des 10 ans de Lucy something happens.

- Road 500.

- Prend conscience de sa bifurcation vers la poésie, par ce qu’il écrit depuis quelque temps.

- Le texte de MGD est aussi chargé de lyrisme et tissé d’incantation rythmées.

- Il use des tems verbaux de façon singulière, aussi.

- Lucy l’interroge sur la présence des terroristes dans son monde à lui où ils vont.

- Il la rassure.

- Mais leurs poursuivants les ont rejoints entretemps.

16. Sous le projecteur des films noirs.

- Il se demande encore qui ils sont.

- Des Contrôleurs envoyés par le Vaisseau-Mère ?

- Il en doute.

- Ce dont il est sûr est que Lucy est menacée, et qu’il doit tout faire pour l’aider à passer de l’autre coté…

17. Zone d’impact

- Il va pour rejoindre le Vaisseau-Mère.

- Mais ce sont EUX qui les rejoignent.

- Son plan a fonctionné.

- Comme s’il avait-lui-même tendu le piège.

- « Tout ce qui va suivre, je le sais. Je l’ai vu. D’une certaine manière, je l’ai écrit ».

18. Toutes les lumières du Ciel et de la Terre

- « Ils sont venus. Nombreux. Ils sont là. Armés ».

- Mais lui aussi est armé.

- Lucy s’inquiète, alors qu’il a déjà préparé son transfert.

- Elle y est prête.

- Et l’attaque se déclenche au moment où il la pousse à fuir vers le contact avec la sonde.

- Etrange récit de SF et tout autre chose en même temps.

- ILS sont la loi. Mais lui représente la loi à venir.

- Deux lois qui s’affrontent violemment.

- Il se défend, mais finit par être touché et abattu.

- On comprend que de mourir il va naître.

- Et plus que jamais on se demande où tout ça mène.

- Mais on y va…

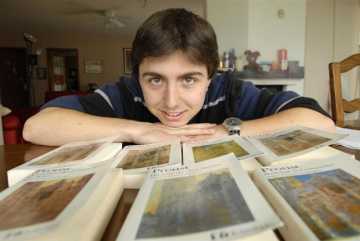

À la recherche du temps perdu, malgré son manque d’intrigue longtemps critiqué, n’en est pas moins un roman en mouvement, traversé d’un souffle qui ne s’épuise jamais, même passé les dernières lignes. Ce souffle, cette incroyable énergie, portée par les phrases si célèbres pour leur longueur, cette cohésion de toute l’œuvre est donnée par ce Temps qui, du titre au tout dernier mot du roman, soutient l’ensemble du texte, en constitue le socle. Face à ce temps, les personnages de la Recherche semblent ne rien pouvoir, sinon se laisser emporter. À plusieurs reprises, le Narrateur montre ces métamorphoses : « Les êtres ne cessent pas de changer de place par rapport à nous » (ibidem, p. 409), « Changement de perspective pour regarder les êtres (…) » (ibidem, p. 258), « Coup de barre et changement de direction dans les caractères » (À l’ombre des jeunes filles en fleurs). Le Narrateur expérimente ceci lorsqu’il s’apprête, pour la deuxième fois, à embrasser Albertine : « (…) comme si, en accélérant prodigieusement la rapidité des changements de perspective et des changements de coloration que nous offre une personne (…), j’avais voulu les faire tenir toutes en quelques secondes pour recréer expérimentalement le phénomène qui diversifie l’individualité d’un être (…) » (Le Côté de Guermantes, p. 354). Un début de réponse à la question : « comment connaître quelqu’un ? » s’offre au Narrateur : il faut avoir connu cette personne à différents moments de sa vie, et pouvoir se souvenir de ses personnalités successives.

À la recherche du temps perdu, malgré son manque d’intrigue longtemps critiqué, n’en est pas moins un roman en mouvement, traversé d’un souffle qui ne s’épuise jamais, même passé les dernières lignes. Ce souffle, cette incroyable énergie, portée par les phrases si célèbres pour leur longueur, cette cohésion de toute l’œuvre est donnée par ce Temps qui, du titre au tout dernier mot du roman, soutient l’ensemble du texte, en constitue le socle. Face à ce temps, les personnages de la Recherche semblent ne rien pouvoir, sinon se laisser emporter. À plusieurs reprises, le Narrateur montre ces métamorphoses : « Les êtres ne cessent pas de changer de place par rapport à nous » (ibidem, p. 409), « Changement de perspective pour regarder les êtres (…) » (ibidem, p. 258), « Coup de barre et changement de direction dans les caractères » (À l’ombre des jeunes filles en fleurs). Le Narrateur expérimente ceci lorsqu’il s’apprête, pour la deuxième fois, à embrasser Albertine : « (…) comme si, en accélérant prodigieusement la rapidité des changements de perspective et des changements de coloration que nous offre une personne (…), j’avais voulu les faire tenir toutes en quelques secondes pour recréer expérimentalement le phénomène qui diversifie l’individualité d’un être (…) » (Le Côté de Guermantes, p. 354). Un début de réponse à la question : « comment connaître quelqu’un ? » s’offre au Narrateur : il faut avoir connu cette personne à différents moments de sa vie, et pouvoir se souvenir de ses personnalités successives. Si Proust, avant d’écrire la Recherche, a longuement hésité sur la forme à adopter, son projet est sans contexte profondément littéraire. Quoi de plus romanesque que ce roman sur la naissance d’un roman ? Cette œuvre titanesque foisonne de thèmes, de lieux, fait passer son lecteur par toutes sortes d’états (enthousiasme initial, perplexité, découragement, fébrilité, exultation…), mais a ses priorités, énoncées tout à la fin du texte (et de cette façon mises en évidence) : les êtres. « Aussi (…) ne manquerais-je pas d’abord d’y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace (…) » (Le Temps retrouvé, p. 353).

Si Proust, avant d’écrire la Recherche, a longuement hésité sur la forme à adopter, son projet est sans contexte profondément littéraire. Quoi de plus romanesque que ce roman sur la naissance d’un roman ? Cette œuvre titanesque foisonne de thèmes, de lieux, fait passer son lecteur par toutes sortes d’états (enthousiasme initial, perplexité, découragement, fébrilité, exultation…), mais a ses priorités, énoncées tout à la fin du texte (et de cette façon mises en évidence) : les êtres. « Aussi (…) ne manquerais-je pas d’abord d’y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace (…) » (Le Temps retrouvé, p. 353).

Raymond Alcovère. Le sourire de Cézanne. N & B, 103p

Raymond Alcovère. Le sourire de Cézanne. N & B, 103p