Un roman russe d'Emmanuel Carrère, entre perversité et candeur

« Je suis pour le réel, rien que le réel », écrit Emmanuel Carrère dans Un roman russe, où le réel de la fiction nourri par la vie ne cesse d’interférer, voir d’agir sur celle-ci, avec une suite de chocs frontaux, de dérapages, de coïncidences et de rebondissements qui font de ce livre tour à tour exaspérant et émouvant, odieux et attachant autant que son auteur, cruel dans son honnêteté comme ont pu l’être les récits d’un Hervé Guibert, où l’auteur lui-même s’expose autant qu’il expose ses proches, un vrai roman d’époque jouant sur les interférences du réel et du virtuel, des images publiques et privées, du « tout dire » provocateur et de l’exorcisme espéré qui ne débouche finalement que sur un nouveau manque.

Tzvetan Todorov reproche aux auteurs français contemporains leur tendance au solipsisme et, du même coup, leur incapacité de rendre compte de la réalité commune. Or Emmanuel Carrère lui donne à la fois raison et tort, en cela que son délire narcissique sur fond de détresse enfantine, loin de se borner à une auto-contemplation stérile, le lance dans une construction romanesque qui fait de la fiction ce « cercle magique » dont parlait Henry James, où son histoire personnelle à dormir debout devient un véritable roman, scandé par une écriture vigoureuse et subtilement architecturé, qui parle aussi de la société qui est la nôtre et de l'histoire contemporaine.

D’un point de vue superficiel, en se fondant notamment sur le numéro médiatique de Carrère interrogé sur les estrades, l’on serait tenté de conclure à l’esbroufe et au cynisme exhibitionniste d’un fantoche de la République des lettres exploitant un « coup » fumant, comme lors de l'affaire de la fameuse nouvelle érotique publiée par Le Monde, qui devient ici l’un des pivots de sa relation avec la jeune Sophie.

Or s’il y a de la forfanterie ostentatoire chez le fils à maman jouant les tueurs-vampires, fût-ce jusqu’au ridicule trop facilement raillé naguère par Sollers, quelque chose de réellement sérieux, je crois, qui touche même au tragique, se joue dans ce livre jusqu’au-boutiste où l’on constate que l’effort de « tout dire », même s’il n’évente pas vraiment le secret (du grand-père, en l’occurrence, déclaré monstre sans qu’on en soit sûr du tout, et qui acquiert dans la foulée un véritable statut de personnage de roman), pousse chacun à se dévoiler sans qu’il soit pour autant question de voyeurisme gratuit ou mondain.

Qui est finalement cet Emmanuel Carrère qui parle de sa « bite » comme d’un personnage public ou évoque le visage de son amie Sophie comme une « chatte » visible de tous ? Ces termes d’époque, cette brutalité avec laquelle on expose sa digne mère, cette apparente muflerie ne laissent de masquer, pour qui lit attentivement, une frise de personnages bien plus fragiles et perdus qu’il n’y paraît, dont le roman détaille les tribulations, malgré la façade et la consigne, héroïquement tenue par Madame Mère, de ne rien montrer de sa souffrance et de faire comme si personne ne souffrait. La lettre que le fils adresse finalement à sa mère dépasse, à cet égard, tout effet littéraire et justifie peut-être les pires excès de l’écrivain : dire que nous souffrons est-il une telle honte, et dire que nous aimons ?

Emmanuel Carrère. Un roman russe. P.O.L. 356p.

-

-

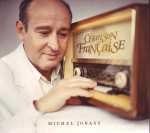

Jonasz à la source

Chanson française

Au tournant de la soixantaine, dont il a franchi le cap en janvier dernier, Michel Jonasz entame un hommage qu’il aimerait tripler, « si Dieu le veut », à ses trois sources d’inspiration musicale : ici à la chanson française, plus tard au blues et enfin à la musique tzigane.

En souvenir de ses premières émotions d’adolescence, au début des années 6o, avant le rock du Golf Drouot et les groupes de son quartier de Drancy, le sexa bluesy « attaque» avec Les copains d’abord de Brassens, sur un rythme chaloupé de bossa nova dont la sensualité ne devrait pas déplaire à tonton Georges, même si ce n’est pas avec celui-ci que Jonasz est le plus en phase, plus proche en revanche de l’emphase lyrique de Léo Ferré, dans La mémoire et la mer ou Avec le temps, et plus encore avec le Nougaro jazzy d’Armstrong.

Au nombre des meilleurs moments de ce parcours en douze étapes, on ne s’étonnera pas, à côté d’une bien tendre interprétation de La chanson des vieux amants de Jacques Brel, de trouver Michel Jonasz le plus à l’aise chez… lui-même, avec Léo et Chanson française.

Au demeurant, le climat musical sobre qu’il donne au Fernand de Brel, la touche toute personnelle apportée aux Feuilles mortes de Prévert et Kosma, ou à La foule, clin d’œil affectueux à la môme Piaf, participent également d’un geste de reconnaissance appréciable.

Michel Jonasz. Chanson française. MJM. -

L’école du vrai

Sur Le marin de Dublin, de Hugo Hamilton

Trois premiers romans traduits nous ont révélé, déjà, le très grand talent de l’Irlandais Hugo Hamilton, de Berlin sous la Baltique à Sang impur (Prix Femina étranger 2004) en passant par le polar Déjanté. Or nous retrouvons, dans Le marin de Dublin, le jeune protagoniste de Sang impur, tiraillé entre une mère d’origine allemande et un père despote et nationaliste, bien décidé à s’affranchir de cette double tutelle : « Cet été, je vais m’enfuir et gagner mon innocence. Adieu le passé, la guerre et le ressentiment… »

Comme de bien entendu, se libérer de l’héritage parental n’est pas si facile, et d’autant moins que les parents du narrateur sont diablement attachants, qu’il s’agisse de la mère qui délivre ses enfants de leurs cauchemars en les leur faisant dessiner la nuit, ou du père construisant son premier pick-up pour n’écouter que du folklore gaélique, avant que son fils y fasse tourner en douce les Beatles.

C’est cependant à la dure, auprès des gens de mer, que le jeune Hugo va conquérir sa liberté, via l’Angleterre honnie par son paternel et l’Allemagne de ses ancêtres maternels. Tout cela porté par une poésie et une chaleur humaine irradiante, qui fait de ce beau roman une sorte de poème de l’apprentissage.

Hugo Hamilton. Le marin de Dublin. Traduit de l’anglais (Irlande) par Katia Holmes. Phébus, 301p.

-

Une transgression libératrice

Un Roman russe d’Emmanuel Carrère.

Un Roman russe d’Emmanuel Carrère.

Immergé ces jours dans la frénésie de la phrase dostoïevskienne, après avoir repris la lecture de Crime et châtiment dans la traduction radicale d’André Markowicz (radicale en cela qu’elle prend littéralement la langue à sa racine), je me suis rappelé le reproche que j’avais fait à L’Adversaire d’Emmanuel Carrère à sa parution: de n’être pas, justement, assez abandonné à la frénésie intérieure de son sujet - autant dire de n’être pas assez russe…

Or voici que, me lançant dans Un roman russe, qui part en flèche dans un récit immédiatement captivant et surtout rythmé par une écriture à la fois plus physique et plus intimement tenue et teigneuse que dans L’Adversaire, je trouve illico cet engagement existentiel et ce défi d’un « tout dire » qui va chercher précisément, ici, le secret qui fait mal, au risque de faire mal à celle qui tenait précisément à la préservation de « son » secret – à savoir la mère de l’auteur.

On sait qui est Emmanuel Carrère et sa brillantissime académicienne de mère, mais on voudrait l’oublier en l’occurrence. On l’oublie en tout cas au début d’un récit-reportage qui nous amène très loin du Tout-Paris, au fin fond de la Russie actuelle, dans un asile psychiatrique que l’auteur compare à la terrible Salle No 6 décrite par Tchekhov, où un malheureux soldat hongrois capturé par les Soviétiques a passé les dernières années de sa vie avant d’être découvert et ramené en Hongrie comme un «héros» alors qu’il n’aspirait qu’à une vie retirée à la Walser après qu’on lui eut coupé la jambe et qu’on l’eût déclaré mort dans son pays…

Cette histoire triste parle de la Russie d’aujourd’hui et d’un homme perdu, mais c’est d’un autre paumé de l’Histoire que l’écrivain, revenu en France avec son équipe de filmeurs, va tenter de retrouver la trace, en la personne de son grand-père maternel, raté cultivé qu’attiraient les thèses fascistes et qui disparut en 1944, l’année même où le jeune Andras Toma fut fait prisonnier sous l’uniforme de la Wehrmacht - mais cela n’a aucun rapport n’est-ce pas ? n’était ce relent de Russie au cœur de Carrère, qui passe par son enfance et celle de sa mère et fouette son écriture d’un knout revigorant. (Lecture à suivre…)

Emmanuel Carrère. Un roman russe. P.O.L. 356p. -

Un amour sans retour

Tous les enfants sauf un, lumineux essai de Philippe Forest

Après les deux romans d’émotion et d’implication que furent L’Enfant éternel, premier exorcisme déchirant, et Toute la nuit, tentative de rapport clinique achoppant au scandale de la mort d’un enfant, Philippe Forest revient « encore » à cet événement que fut, pour lui et sa jeune femme Hélène, la perte de la petite Pauline, trois ans, il y a dix ans de ça.

Un de ses amis a beau le lui avoir rappelé: qu’en d’autres lieux, d’autres cultures, d’autres temps, pareil drame n’eût été que péripétie, lui citant Montaigne qui ne se rappelait pas, dit-on, le nombre exact de ses enfants, tant il en avait perdus…

Or ce nouveau livre, cet essai plus précisément, n’a rien de ressassant ni de complaisant dans la déploration. Si Philippe Forest est trop sévère avec lui-même en écrivant qu’il a « mal dit » et « mal fait » avec ses romans, on comprend bien ce qu’il veut dire aujourd’hui qu’il constate que rien n’a changé par le truchement de ces livres, si tant est qu’ils n’aient pas entretenu certain malentendu.

« Quelle leçon de vie », lui aura-t-on seriné en croyant bien faire, alors que tout a été « appris » autrement qu’on croit ou qu’on dit sans avoir vécu la chose dans sa chair ; et c’est de cet apprentissage, de cet approfondissement de la connaissance de la douleur, du repérage de ce qui a été vraiment ressenti loin des consolations convenues, qu’il s’agit dans Tous les enfants sauf un.

Au coeur du livre, un chapitre capital stigmatise tout ce qui est dit et fait aujourd’hui autour du « travail de deuil », que Philippe Forest remet en cause en dénonçant ce qui est trop souvent une opération d’évacuation de l’objet de la souffrance, pour ne pas dire une technique de l’oubli et du rebondissement. Alors même qu’on valorise à l’extrême ce « travail de deuil », l’entourant de moult coachings et autres cellules de soutien psychologique, sur un ton d’autant plus emphatique et sentimental que le deuil touche à l’« enfance innocente», le processus lui-même est un leurre selon Forest, qui aboutit à la substitution de l’ « objet » aimé par telle ou telle « raison d’espérer ». Cas de figure idéal : le petit ange avait une petite sœur : vivez donc pour elle !

Or, aux « travaux forcés du deuil », qui évacuent la réalité de la mort comme on évacue la réalité de la maladie tant que faire se peut, dans notre société de bien portants et bien produisants, Philippe Forest oppose une alternative qu’il a construite pour lui-même à partir de la lecture du Rameau d’or de Frazer, à l’imitation des primitifs, introduisant la notion de sacrifice dans la relation des (sur)vivants et de leurs défunts. Et de citer aussi l’ Erotique du deuil au temps de la mort sèche de Jean Allouch: « Envisager le deuil en termes de travail revient à considérer que les objets du désir sont interchangeables, qu’ils sont comme les fétiches indifférents à l’aide desquels, les substituant les uns aux autres, l’individu recouvre le vide insupportable qui se creuse devant lui. Mais le concevoir comme sacrifice – comme y invite Allouch – consiste à considérer ce trou et à comprendre que c’est depuis sa profondeur incomblable que se lève la féerie d’une vision fidèle à la vérité ».

Féerie et vérité : tels sont aussi bien les deux pôles entre lesquels ce livre de pensée incarnée, ce livre de titubant amour, ce livre d'intuition affective et d'intelligence acérée ne cesse d’osciller. Dès les premières pages le double constat est tombé, sur « l’extraordinaire immobilité du chagrin » et « l’effarement inaltérée devant la vérité ».

L’évacuation de la maladie et de la mort revient, dans la société occidentale contemporaine, à l’évacuation du vivant. Le malade inquiète tant qu'il ne se décide pas pour la vie ou la mort, et l'handicapé fait tache. Du sidéen ou du cancéreux, on invoquera même la faute d'un air entendu... A ce propos, de très fortes pages sont consacrées par Philippe Forest aux mythes liés au cancer, trop souvent assimilé à une défaillance de la vitalité, sinon à un suicide différé. Combien ainsi un Fritz Zorn, endossant, avec la société mauvaise, la Faute dont son cancer était en somme le symptôme punitif, a-t-il fasciné avec son Mars relevant, en réalité, de la « vengeance » et de la littérature…

Pauline avait un nom, tandis que Fritz Zorn ne dit jamais qu’il a un frère, que celui-ci aussi avait un nom et point de cancer. Du côté de la vie, et boiteuse, et salope, Philippe Forest rend son nom à sa fille et à sa femme Hélène, pour les ramener dans ce lieu où l'amour porte lui aussi nom et visage. Tous les enfants sauf un est également une belle méditation sur la mélancolie de l’hôpital englobant soignants et patients, sur le sadisme et la sainteté cohabitant dans le ghetto de l’hôpital qui est aussi un refuge (et l’auteur rend hommage à l’hôpital français), sur la sidération de la douleur et l’impossible retour à ce que la mort salope nous arrache, une dernière évocation de ce qui fut avec Pauline et sans elle jusqu'à la folie errante, alors que le nom de l'enfant perdu se trouve enfin prononcé par delà le sacrifice symbolique.

Philippe Forest. Tous les enfants sauf un. Gallimard, 174p. -

Le poème du sang contaminé

Le rêve du village des Ding de Yan Lianke

C’est un roman terrible et cependant magnifique, dans sa forme sublimée par la poésie, que Le rêve du village des Ding de Yan Lianke, qui a valu à son auteur, célèbre dans son pays, de se voir frappé d’interdiction de parole et de déplacement à l’étranger. Sa faute est en effet d’avoir levé le voile sur un drame survenu dans sa province natale du Henan, en un symbolique « village du Sida » dont les habitants, contaminés par le virus lors de ventes de sang autorisées par les autorités, sont morts les uns après les autres. Or le roman ne s’en tient pas aux dimensions d’une chronique-reportage visant à dénoncer un fléau dévastateur marquant le développement aveugle de la Chine contemporaine : c’est également une fable à valeur universelle rappelant La peste d’Albert Camus en plus foisonnant et en plus lyrique.

L’histoire est racontée par un garçon de douze ans, ou plus exactement par son fantôme, puisque Qiang est mort empoisonné par une tomate, subissant la vengeance des villageois contre son père responsable d’avoir organisé la grande collecte de sang dans les années 90, dix ans plus tôt. Ainsi le sang a-t-il coulé pour pallier la misère, construire de nouvelles maisons, financer de beaux mariages ou goudronner des routes… A cette fièvre répondra celle de ce mal mystérieux sur lequel les autorités jetteront longtemps un voile alors qu’il se répand aujourd’hui à très large échelle ainsi que l’a confirmé récemment le rapport annuel de l’Onusida.

Comme il l’explique en postface, Yan Lianke a pratiquement « sué le sang » pour aller au bout de cette chronique douloureuse, qui l’a engagé dans un combat pour la vérité « L’histoire récente est une page blanche. Il faut que les générations futures sachent ce qui se passe, ce qui arrive à notre peuple. C’est la responsabilité des intellectuels mais la plupart des écrivains chinois se dérobent, évitent toute réflexion approfondie sur la société soit par soumission au gouvernement, soit pour faire de l’argent, beaucoup d’argent... ».

Cette quête de la richesse à tout prix, c’est aussi elle qui causera la perte des habitants du village des Ding. Une nouvelle utopie, l'argent, a remplacé l'utopie usée du communisme : « Nous sommes passés de l’utopie communiste à l’utopie capitaliste, les habitants de ce village, pourquoi vendent-ils leur sang ? C’est pour devenir riches, pour réaliser ce même rêve. Alors l’explosion du sida à grande échelle aujourd’hui, ce n’est pas quelque chose de simple, c’est une catastrophe globale à laquelle est confrontée toute l’humanité : à l’origine, c’est parce que nous voulons tous être plus riches, toute l’humanité est victime de cette utopie, et nous nous précipitons vers des catastrophes, comme celle du Sida ».

Après l’interdiction de Servir le peuple en 2004, satire iconoclaste des années rouges, Yan Lianke donne, avec Le rêve du village des Ding, une chronique dont la poésie devait « détourner » l’attention des censeurs. Or son roman n’est est que plus percutant, qui a au contraire redoublé la vindicte de ceux-ci. Dire la vérité et l’exprimer en beauté, c’est décidément trop...

Yan Lianke. Le rêve du village des Ding. Traduit du chinois par Claude Payen. Postface de l’auteur. Editions Philipe Picquier, 328p.