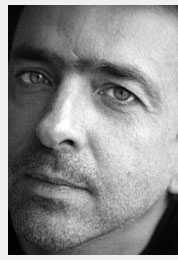

Microfictions de Régis Jauffret, ou le réel fantasmé

Dans La littérature en péril, Tzvetan Todorov stigmatise la triple tendance marquée, dans le roman français contemporain, au formalisme tournant à vide, au nihilisme et au solipsisme. J’ai regretté, pour ma part, que l’essayiste n’ait pas illustré son propos par des exemples, mais on peut admettre, aussi, que le caractère surplombant et général de son propos suffise à l’amorce d’un débat qui se fera « sur pièces », comme y engage par exemple la lecture du dernier « roman » de Régis Jauffret, fort bien accueilli par le milieu médiatico-littéraire parisien et qui me semble, à moi, la parfaite illustration d’une littérature creuse, coupée du réel et modulant le solipsisme de l’auteur à proportion inverse de son intention affichée

L’idée du dernier livre de Régis Jauffret était pourtant intéressante, consistant à déployer une sorte de chronique kaléidoscopique qui modulerait tous les états de l’humanité sous forme de brefs récits sans liens apparents mais tenus ensemble par le pari fou de l’auteur de parler au nom de tout un chacun : « Je suis tout le monde ». Or dès le premier exergue, «Je est tout le monde et n’importe qui», cette nuance du « n’importe qui » annonce bel et bien la catastrophe, liée au fait qu’aux yeux de Jaufret «n’importe qui» est interchangeable, à commencer par ce type qui découvre un jour qu’il est Arthur Monin et qui s’évertue, dès lors, à le devenir, c’est-à-dire forcément rien.

Si c’est être forcément rien que de naître Arthur Monin, tous les «forcément» en découlent, qui relèvent non pas de l’observation de la vie mais d’un décret initial de l’auteur concluant à la nullité non seulement de tous les Arthur Monin mais de tous les profs et de tous les flics - forcément tarés et tortionnaires comme ce prof qui déteste ses élèves et baise sa collègue aux chiottes et ce flic américain dont le père est forcément du Ku Klux Klan et la mère forcément black battue -, de tous les pères et de tous les grands-pères, tel ce papy gentil qui recueille sa petite-fille maltraitée avec des attentions rares pour mieux se branler sur sa couette…

Ce n’est pas la noirceur de cet univers, bien entendu, qui me dérange et m’ennuie, mais le caractère absolument artificiel de cette noirceur. La noirceur est partie du monde, qu’on trouve à tous les coins de rue de la grande ville Littérature, chez James Ellroy ou chez Robin Cook, chez Patricia Highsmith ou chez James Lee Burke, mais tous ces auteurs disent la noirceur parce qu’ils en souffrent et la suent parce qu’ils la sentent, tandis que Régis Jaufret ne fait que noircir le réel pour se faire peur sans communiquer rien d’aucun sentiment de la réalité. Microfictions se veut un arpentage du monde et de ses milles horreurs et douleurs. Il n’est que le dégueuloir d’un littérateur dont le dégoût de la vie et des gens ne communique que le plus morne ennui. Bien entendu, ce livre a l’air de parler du réel, ainsi que le fantasment ceux qui restent claquemurés chez eux et se penchent à la fenêtre pour voir, là-bas, le miséreux ou la malvivante, et comme Régis Jauffret a l’air d’un écrivain (il l’a été et pas des moindres, dans ses premiers livres), et que son livre paraît dans le saint des saints de l'édition française, qui oserait dire que Microfictions n’est pas le top du top ?

Dans un entretien récent du Figaro sur l’état de la littérature française, Richard Millet, directeur de collection chez Gallimard, l'a d’ailleurs proclamé: que Régis Jauffret est des rares auteurs français dignes d'estime. Ceci en même temps, rappelons-le, que le même Millet (excellent homme de lettres lui aussi) déclarait qu’un Philip Roth écrit mal !

Eh bien, cher Tzvetan, voici très exactement où nous en sommes: à célébrer un livre pléthorique qui ne dit rien du réel (et par réel il va de soi qu’on entend tout le réel, qui englobe le dit du réel et tous les imaginaires connectés) et à stigmatiser le « mal écrire » d’un romancier dont tout l’effort depuis quarante ans a été de travailler sa réalité au corps et à la lettre en étendant de plus en plus le spectre de sa perception, de son petit moi masturbateur à ses couples puis à tous les milieux et tous les cercles concentriques de l’histoire réelle ou rêvée de l’Amérique contemporaine. Chers littérateurs du Quartier latin: comme vous écrivez bien, et combien vous nous rasez…

Régis Jauffret passe, depuis ses premiers livres, pour un écrivain à l’écoute des vies ordinaires, mais je vois de plus en plus, pour ma part, dans sa vision de la réalité, la seule projection systématique d’une maussaderie dépressive qui réduit ses personnages à des schémas, voire à des clichés. C’était déjà bien pénible dans Asile de fous, où la haine des familles perdait toute vraisemblance faute de nuances et de détails, et ce l’est plus encore dans ces Microfictions qui manquent également de nuances et de détails, mais aussi de vraie compassion et de vraie curiosité pour la vie des gens. Ceux-ci sont systématiquement moches, violents, abjects, ou au contraire victimisés par toutes les formes de pouvoir, mais jamais surprenants, jamais émouvants, jamais une chose et son contraire, jamais sentis réellement de l’intérieur, jamais vraiment libres ni vraiment vibrants de leur voix propre - les éléments contrapuntiques du dialogue étant eux-mêmes signes d'impersonnalité mortifère. Cela donne donc un livre surabondant en apparence et d’une étonnante pauvreté de réelles observations et de réelles émotions, pauvre en outre en sensations physique, pauvre en plaisir d'écriture – un livre écrit avec la tête qui ne pulse donc ni ne bande ni ne pue ni ne diffuse aucun parfum. Mille pages de trop ?

Régis Jauffret. Microfictions. Gallimard, 1027p.

-

-

Grâce et tremblement

Heisei de Béatrice Rateboeuf

C’est au fond d’une tasse de porcelaine contenant son thé au lait du matin, et à la surface de laquelle elle a cru voir flotter un cheveu, lequel a peut-être coulé ensuite (« les cheveux coulent donc ? » se demande-elle aussi bien) puisqu’elle ne le voit plus, là au fond qu’elle découvre la calligraphie japonaise signifiant heisei, c’est à savoir calme, paix, sérénité, et ensuite on voit des mésanges et un début de jardin zen fait de lentilles et de cailloux jouxtant un pied de giroflée, il est question de pins nains et de feuilles miniatures, et tout aussitôt cette évocation rappelle à celle qui écrit que vers la fin d’une guerre « à bout de carburant, les villageois japonais récoltaient des quantités de racines de pin afin d’en extraire, dans la vapeur des cabanes dressées au bord des torrents, un mystérieux élément destiné à fabriquer une huile pour moteurs d’avion ». Dans la foulée on lit ce qui suit qui se précipite. « La vie d’un homme pèse le poids d’une plume », répétaient les gradés en électrisant à coups de formules bushido et de saké les pilotes sommairement entraînés, des kamikazes de 18 ans qui, à bord des vieux Zeke de Mitsubishi, se décrocheraient d’un point d’altitude et chuteraient vers la cible avec l’abandon d’un pétale qui tombe ».Puis on revient au bord du jardin zen aux mésanges : «Les aiguilles frappent à la vitre, les piafs picorent tout en appelant les autres, dès qu’ils sont cinq ou six ils se volent dans les plumes. Si sans lever les yeux je me déplace pour remplir à nouveau la théière, ils restent, si je fais un seul geste en les regardant ils s’enfuient. Homme ou animal, nous savons toujours si notre regard en a croisé un autre, même le temps d’une seconde, même dans la pénombre, même de loin. Mais à 9000 mètres d’altitude, les équipage des B-29 américains n’ont rien vu du visage des civils tournés vers le bleu limpide d’une matin de guerre ». Et le pilote de s’extasier : « Il faisait un temps de rêve ». On connaît la suite. Ou plutôt non : on sait les dates et le nombre des calcinés et des irradiés, mais le souvenir s’est perdu depuis longtemps, et plus précisément celui du nom de code de la nouvelle de ce 16 juillet 1945 : « Naissance bébé réussie ».

Béatrice Rateboeuf pratique une espèce d’écriture sacrée, en cela que le mystère de la présence s’y confond indissolublement avec l’évidence du pire, qui fait des quelque cinquante pages de ce petit livre une sorte de cristal physique et métaphysique à la fois, d’une forme étrangement aléatoire et surexacte dans la distribution musicale de ses séquences, de son rythme et de sa découpe verbale.

Il neige et des masseurs aveugles traversent le jour en même temps que reviennent des noms et des images, Little Boy est une bombe et les syllabes crues de Nagasaki claquent plus facilement que celles d’Hiroshima - mais allez, on ne fait que passer, juste une trace en passant sur son Mac : « Sur la blancheur de plume des pelouses, une cigogne en pièces détachées, ailes noires et long bec orange, s’anime au ralenti syncopé d’une paire de baguettes vermillon ».

Béatrice Rateboeuf. Heisei. Inventaire/Invention, 55p.

www.inventaire-invention.com -

Fécondations réciproques

Recherche du sauf, à propos de la Vita Nova.

L’absolu de l’Amour qui se dit avant de se chanter et de décrire ce qu’il chante et ce qu’il dit, entre palpitation de palpitant et sublimation spirituelle carabinée, module cette recherche d’une langue, au double sens du terme, que représente la Vita Nova de Dante, dont Mehdi Belhaj Kacem propose une nouvelle version que le postfacier de la traduction, Jean-Pierre Ferrini, dit une «version pop», alors que les libertés prises ne relèvent en rien d’aucune démagogie au goût du jour, dans l’esprit d’actualisation portant à faux de certains livres de la Bible réécrits ou de certains chapitres de la dernière traduction collective de l’Ulysse de Joyce.

N’étant pas du tout spécialiste patenté du dolce stil nuovo, mais connaissant un peu la musique de Dante et sa théologie amoureuse, je me contente d’apprécier les beautés et l’intelligence poétique de cette Vita Nova qui chante et ratiocine, alternativement, en rendant bien l’espèce d’hystérie physique, tremblante et même tourneboulante, qui anime le jeune homme pantelant d’amour et plus encore d’imagination de l’amour.

Or ce que je trouve aussi très bien dans cette transcription, c’est le souci savant qu’il y a là-dedans, chez Mehdi Belhaj Kacem, d’expliciter le sens du beau, dans une langue proche, en même temps qu’on sent l’autre langue encore vive, et le chant aussi trouve ici sa propre beauté, redoublée. Dès la première image onirique, d’une Béatrice entrevue en rêve en train de mastiquer un cœur de chair qu’on imagine bien rouge et bien élastique, l’aspect physique du poème, et d’autres incidences carrément physiologiques, entrent en balance avec les torsions et distorsions psychologiques, mentales et spirituelles du poète tout affairé à sublimer et à élever, de degré en degré, une relation amoureuse jamais avérée ni moins encore consommée, probablement à sens unique, pour en faire un soleil universel d’Amour mimant son Supermodèle divin. De la téléologie théologique de tout ça, je dois avouer que je me bats un peu l’œil, mais la quête de beauté qu’il y a là me botte en revanche, pour parler en « lingua volgare ».

Or ce que je trouve aussi très bien dans cette transcription, c’est le souci savant qu’il y a là-dedans, chez Mehdi Belhaj Kacem, d’expliciter le sens du beau, dans une langue proche, en même temps qu’on sent l’autre langue encore vive, et le chant aussi trouve ici sa propre beauté, redoublée. Dès la première image onirique, d’une Béatrice entrevue en rêve en train de mastiquer un cœur de chair qu’on imagine bien rouge et bien élastique, l’aspect physique du poème, et d’autres incidences carrément physiologiques, entrent en balance avec les torsions et distorsions psychologiques, mentales et spirituelles du poète tout affairé à sublimer et à élever, de degré en degré, une relation amoureuse jamais avérée ni moins encore consommée, probablement à sens unique, pour en faire un soleil universel d’Amour mimant son Supermodèle divin. De la téléologie théologique de tout ça, je dois avouer que je me bats un peu l’œil, mais la quête de beauté qu’il y a là me botte en revanche, pour parler en « lingua volgare ».« Le souci esthétique est éthique », écrit Abdelwahab Meddeb dans un magnifique article intitulé Le sauf dans le dévasté. « Je dirais même que c’est l’esthétique qui conditionne l’éthique. C’est une des leçons que j’extrais de ma connaissance de l’islam. Disant cela, je n’ai aucun dessein à visée platonicienne, où le beau et le bien convergent avec le bon, comme le suggère pourtant la langue arabe qui, avec le mot hasan, agglomère les trois sens en un seul vocable. Dans la dévastation qui abîme notre monde et le mène au désastre, qui menace notre habiter en ce monde, face à une telle catastrophe, l’entretien, la sauvegarde, l’enrichissement de la beauté contribuent à préserver la part du sauf qui demeure dans la planète. Les actes liés à la beauté se constituent en eux-mêmes comme les emblèmes du sauf. La participation au maintien et à l’affermissement du beau mobilise les garde-fous qui ont pour vocation de nous prémunir contre l’emprise de la technique, de lui assigner des limites et des frontières, de prévenir ceux qui la manipulent de sa capacité destructrice jusque dans ses bienfaits et dans le confort qu’elle apporte aux humains ».

Et Meddeb d’ajouter ceci qui se rapporte exactement au travail de Mehdi Belhaj Kacem sur Dante : « Aussi notre souci esthétique n’est-il ni celui du dandy ni celui de qui prône le beau pour le beau, comme du purement gratuit. J’affirme que ce souci esthétique instaure une éthique aristocratique, en ce sens qu’elle ne prend rien du monde pour l’abîmer, le déformer, le défigurer, mais que, dans l’entretien de sa propre personne, elle donne à ce monde de quoi l’étoffer et l’améliorer ».

On ne saurait alors mieux faire que de citer le jeune Dante murmurant ce matin, sur fond de neige printanière, « comment Béatrice éveille l’Amour »...« 1.Après avoir traité d’Amour dans la rime transcrite plus haut, me vint la volonté de vouloir dire aussi, en l’honneur de cette très-gentille, des paroles par lesquelles je montrerais comment se ranime cet amour pour elle ; et comme il se ranime non seulement lä où il est dormant, mais lâ même où il n’est pas en puissance, et où, par une opération tenant du miracle, elle le fait venir.

Et alors je dis ce sonnet, lequel commence par Ma dame porte Amour.2. Ma dame porte Amour dans les yeux,

par quoi se fait gentillesse ce qu’elle voit ;

tout homme se retourne sur elle où qu’elle passe,

et à celui qu’elle salue fait trembler le cœur,

si bien qu’il baisse le visage, tout pâlissant

et soupire de ses défauts en geignant :

face à elle, prennent escampette Ire et Superbe.

Aidez-moi, dames, à lui faire honneur.3. Chaque douceur, chaque humble pensée,

naissent au cœur de qui l’écoute parler,

si bien qu’est loué qui la vit en premier.4. Ce qu’elle paraît, quand elle sourit même un peu,

ne se peut dire ni tenir en mémoire,

tant c’est nouveau Miracle, noble et gentil. »

Dante. Vita Nova. Nouvelle traduction de Mehdi Belhaj Kacem. Gallimard, 140p.Abdelwahab Meddeb. Contre-prêches. Seuil, 503p.

-

Un humaniste sauvage

Mehdi Belhaj Kacem traduit la Vita Nova de Dante

Il est bel et bon qu’une surabondante neige, un peu molle et même lourde, c’est-à-dire printanière comme le veut ce jour, et que le soleil de dimanche fera se dissoudre dans les primevères, donne un fond blanc à l’apparition d’une petite robe rouge portée par une dame de neuf ans prénommée Béatrice et dont à la fin de sa neuvième année à lui Dante s’enamoura au point d’écrire plus tard : « A ce point, je dis en vérité que l’esprit de la vie, lequel demeure dans la plus secrète chambre du cœur, commença à vibrer si fortement qu’il fit sentir d’horribles pulsations au plus infime de mon corps, et tremblant il dit ces paroles ; « Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur michi ! », ce qui signifie en français de France et environs: « Voici un Dieu plus fort que moi, qui vient pour être mon maître ».

Cette exclamation de l’esprit de la vie palpitant dans la chambre du cœur d’un adolescent probablement vierge, fait écho à une phrase qui me revient de Mehdi Belhaj Kacem, disant « je ne veux pas me faire reconnaître, mais faire reconnaître quelque chose ».

Or « faire reconnaître » en traduction nouvelle, et selon un nouveau découpage imité de la version italienne de Guglielmo Gorni, dans une langue limpide et fourmillant d’inventions hardies, La Vita Nova de Dante, est un de ces actes de passeurs qui valent bien mille prétendues « créations », avec cela de surcroît que le passeur de l’occurrence fait bel et bien œuvre créatrice.

La Vita Nova est à la fois l’un des premiers récits autobiographiques de la littérature occidentale en langue vulgaire, un chant d’amour d’un sublime érotisme verbal, ponctué de parties versifiées et enrichi de son propre commentaire, qui en fait donc un poème et la story du « fait divers » dont il est issu et la glose pour ainsi dire nabokovienne de la chose, laquelle aboutit, au douzième degré et probablement à mes seuls yeux, à une histoire à la Feu pâle, l'élément polar et la satire de la cuistrerie en moins...

Je le pressens à l’instant : que cette Vita Nova ne va pas me quitter ces prochains jours, dont je rendrai compte ici de la lecture pour contribuer un peu à « faire reconnaître quelque chose », tout en me rappelant nos lectures de La Divine Comédie, à dix-huit ans, au « printemps de la vie », n’est-ce pas…

Mais il faut d’abord citer la postface de cette nouvelle traduction, signée Jean-Pierre Ferrini, qui trouve une belle formule pour qualifier la démarche de Mehdi Belhaj Kacem, d’un « humaniste sauvage ».

Evoquant d’abord « l’exemplaire corné, déchiré, sali que Mehdi Belhaj Kacem a utilisé pour traduire la Vita Nuova (le postfacier utilise Nuova plutôt que Nova), il écrit ensuite ceci qui n’est pas du folklore de faiseur: « En traduisant Dante, assis sur la banquette d’un train, dans une voiture, sur le coin de la table d’un bistrot désert d’une petite ville de province, dans le rue ou sur une plage de Tunisie, Mehdi Belhaj Kacem redonne toute sa noblesse à la « pensée du dehors » ou à la figure du « paria ».

On se fiche pas mal, évidemment, de savoir si MBK écrit en charentaises plutôt qu’en baskets, au coin d’un feu bourgeois ou sur une margelle de puits berbère, mais ce qui frappe est le sérieux de son entreprise, perceptible à l’immédiate découpe des mots, du sens et des sons. « Il s’agit, explique-t-il, de reproduire à l’intérieur du texte l’équilibre de l’original, à savoir l’écart entre le haut style aristocratico-courtois et le côté gouaille et langue vulgaire, cet argot presque de petite gouape pasolinienne ».

Est-ce dire que MBK nous propose une version rap ou hip-hop de la Vita Nova ? Pas à première vue. A première « écoute » son texte ruisselle et scintille comme il convient à la poésie de l’Alighieri, me rappelant en outre une nuit où un ami me lisait une prose de MBK dont il me jurait que c’était un nouveau Bossuet version beur…

Quant à savoir si Dante y retrouve ses petits aux yeux des puristes, il faudra le printemps, toujours favorable aux étripées philologiques, pour le démêler…

Dante, Vita Nova. Nouvelle traduction de Mehdi Belhaj Kacem. Gallimard, L’Arbalète, 140p. -

Un amour de père

Le père adopté de Didier van Cauwelaert

Il est au monde d’heureuses natures, et tel est sans doute Didier van Cauwelaert, longtemps considéré comme le gendre idéal par ces dames après avoir prétendu, dans sa cour de récréation, n’être autre que le fils naturel du roi Baudoin de Belgique, auquel il est d’ailleurs possible que s’apparentent ses ancêtres plus ou moins comtes ou barons.

C’est cependant à un démocrate avéré préférant le surnom de « Vanco» à sa particule, avocat au civil et romancier manqué côté jardin secret, que son fils Didier, qui a réalisé son rêve littéraire (une œuvre très prisée du public et très primée, notamment par le Goncourt 1994) rend ici un éclatant hommage. De toute évidence, René van Cauwelaert fut un type formidable, qui « mourut » une première fois lorsque son fils avait sept ans, ayant déclaré à sa femme, au su de l’enfant, qu’il se tirerait une balle dans la tête plutôt que de faire subir sa déchéance de vieille peau aux siens. Ce même jour, le garçon décidait de devenir écrivain, et cinq ans plus tard, il « adoptait » solennellement son père, à vie cette fois, qui n’avait cessé par ailleurs, au contraire de sa mère plus sourcilleusement critique, de se poser en premier « fan » inconditionnel de son romancier de fils.

« Je sais par expérience que l’invention précède souvent la vie », écrit le romancier, « et j’ai toujours eu à cœur de percevoir et transmettre ce que la réalité présentait de plus inimaginable ». Or le fils va trouver, dans les cahiers que lui transmet son père, la matière merveilleuse d’une galerie de portraits de famille qu’il prolonge ici à la mémoire de René.

Affectueux et drôle, affabulateur passé maître dans le mentir vrai, Didier raconte aussi la belle histoire d’amour de René et de sa Paule, grande bringue adorable qui vivra douloureusement, dans son coin, la perte d’un tel amour de jules…

Didier van Cauvelaert. Le père adopté. Albin Michel, 280p.