Après le record de 2003, la rentrée littéraire française affiche 683 nouveaux romans, dont 97 premiers galops. Et la qualité là-dedans ?…

Après le record de 2003, la rentrée littéraire française affiche 683 nouveaux romans, dont 97 premiers galops. Et la qualité là-dedans ?…

Une nouvelle fois, la rentrée éditoriale française affiche la quantité, dans la masse de laquelle la qualité reste à déceler. Près de 700 romans annoncés : c’est près de 300 de plus qu’en 1977, que la revue professionnelle Livres Hebdo estimait la dernière d’avant le grand emballement, marqué par un pic de 691 romans en 2003. Dans cette pléthore visant, notamment, la course aux prix littéraires d’automne, avant les dépenses festives de fin d’année, et qui n’inclut pas celle des essais et autres documents d’actualité, 475 romans français vont paraître entre août et octobre, et 208 romans « étrangers ». Sur l’ensemble : peu de vraies « grandes pointures » internationalement reconnues, si l’on excepte un John Updike ou un Antonio Lobo Antunes.

Depuis quinze ans, c’est une romancière hors-course qu’on retrouve au premier rang des « vendeurs », en la personne de la fée-sorcière Amélie Nothomb qui signe, cette année, chez Albin Michel, un Journal d’hirondelle très enlevé, « autour » du dépit amoureux d’un tueur à gages. Les « stars » viennent-ensuite seront du genre plutôt médiatique franco-français, avec un premier trio clinquant de niveau littéraire pour le moins inégal. En tête de gondole, Christine Angot suscite déjà la controverse parisienne en poursuivant, chez Stock, le récit autofictionnel de ses menées amoureuses sous le titre de Rendez-vous. On a murmuré, en coulisses, que l’arrivée de Patrick Poivre d’Arvor chez Gallimard signifiait une faim de Goncourt pressante. Or c’est en quatre-mains, avec son frère Olivier que PPDA se profile dans Disparaître, abordant l’extraordinaire destinée de T.E. Lawrence par le biais d’une épique-fiction actualisée. Dans la foulée, en pointe chez Grasset, le teigneux Yann Moix, rebelle à la parisienne devenu célèbre avec Podium et Partouz, remet ça dans un Panthéon où les coups d’un père très méchant sont adoucis par un tonton Mitterrand très gentil.

Au nombre des auteurs français les plus en vue du moment, Laurent Gaudé (Goncourt 2004 avec Le soleil des Scorta) publie également son nouveau roman chez Actes Sud, intitulé Eldorado et relatant le périple de deux frères en quête de terre promise ; et dans les mêmes marges voyageuses, Marc Trillard poursuit son œuvre de franc-tireur avec un roman explorant l’univers parallèle des Gitans, intitulé De sabres et de feu et paraissant au Cherche-Midi. Enfin, autre ex-Goncourt (avec La bataille, en 1997), toujours friand de revisiter l’histoire, Patrick Rambaud brosse un portrait à sa façon de jeune Bonaparte en son irrésistible ascension, sous le titre Le chat botté et chez Grasset.

Une rentrée est faite de retours attendus, et le premier à nous combler est celui de Nancy Huston, dans un vaste roman en cascade remontée, si l’on ose dire, puisque Lignes de faille se compose de quatre confessions d’enfants de six ans, dont le premier est un jeune Américain d’aujourd’hui, le deuxième son père en 1982, en Israël à l’époque de Sabra et Chatila, le troisième la mère de celui-ci en 1962 au Canada, et le quatrième la mère de celle-ci en Allemagne nazie, vers 1944. D’une empathie prenante, c’est là l’un des romans importants de l’auteur, dans le sillage de Dolce Agonia, et sans doute une lecture des plus recommandées en ce moment.

Dans un genre et un ton aux antipodes du précédent, le nouveau roman de l’imprécateur-visionnaire mégalo-dingo Maurice G. Dantec, intitulé Grande Jonction et paraissant chez Albin Michel, n’est pas moins passionnant à beaucoup d’égards, quoique bien long (près de 800 pages) à notre goût, un cran au-dessous de Cosmos incorporated dont il constitue la suite épico-théologique mâtinée de poésie rock. Mais quel souffle et quel engagement !

Si les lecteurs professionnels ont la chance ( ?!) de lire une partie des 683 nouveaux romans avant leur mise en place en librairie, les titres que je cite subjectivement ici ne prétendent à aucune « prescription » pour autant. Autant dire aussi que la rentrée, avec ses surprises et ses découvertes possiblement « bouleversifiantes », ne fait que commencer…

Ceux qui ont la « papatte »

Ceux qui ont la « papatte »

S’il y a profusion d’auteurs, les authentiques écrivains sont plus rares, qui se reconnaissent à ce que Philippe Sollers appelle justement la « papatte ». Entre vieux routiers et nouvelles voix, le jeu est assez excitant de distinguer ceux qui ont ladite « papatte ». Un Alain Fleischer n’a plus à le prouver évidemment : L’Amant en culotes courtes, roman d’apprentissage strictement autobiographique », qui paraît au Seuil, vaut d’abord par la musique de son style, modulation par excellence de la « papatte ». Même constat, chez Grasset, pour Jean-Marc Roberts et Cinquante ans passés, blues émouvant aux années de sa jeunesse, ou Christophe Bataille dans Quartier général du bruit, évoquant la folie de la lecture et la figure de l’éditeur Bernard Grasset.

Chez les nouveaux venus, le très jeune Ariel Kenig réussit un deuxième galop, chez Denoël, avec La pause, récit rageur d’une révolte en banlieue que porte là encore un style vif et neuf, déjà remarqué dans Camping Atlantic. Le deuxième roman de Stéphane Audeguy, après La théorie des nuages, intitulé Fils unique et ressuscitant, chez Gallimard, le frère aîné de Rousseau, est également à signaler pour sa « papatte », de même que Le patrimoine de l’humanité, au Dilettante, du prosateur-rocker Nicolas Beaujon donnant dans la satire panique, alors que Philippe Laffitte, chez Buchet- Chastel, transite du côté de Kafka avec Etranger au paradis, dans une fable mélancolique de très fine écriture. Tout cela pour finir « en boule » avec Alain Mabanckou dans son conte poético-politique intitulé Mémoires d’un porc-épic, au Seuil, qui n’a guère à voir, sinon la commune « papatte », avec la très piquante histoire de concierge, chez Gallimard, de Muriel Barbery paraissant sous le titre de L’élégance du hérisson…

LE chef-d’œuvre étranger ?

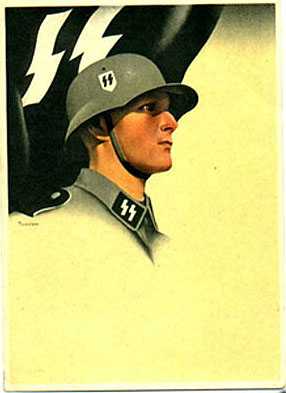

Le constat n’est pas d’une originalité fracassante: la littérature la plus dense et le plus novatrice ne se fait pas, aujourd’hui, sur l’Hexagone. D’ici à crier à la merveille chaque fois qu’un nouvel auteur américain à succès débarque : nuance. Les uns s’y emploient cependant avec le premier roman de Jonathan Littell, intitulé Les bienveillantes et paraissant chez Gallimard en même temps qu’un roman de Nicole Krauss, L’histoire de l’amour, également salué avec fracas et « en couple » avec, à L’Olivier, Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer, son époux légitime à la ville et autre « star » du roman…Mais lisons plutôt Les bienveillantes, ce récit de l’extermination nazie racontée par un SS, que Dominique Fernandez compare déjà à un nouveau Guerre et paix.

Au même rayon « étranger », on se réjouit de retrouver une valeur sûre de la prose américaine en la personne de John Updike, dont paraît au Seuil Tu chercheras mon visage, un roman inspiré par la figure du peintre Pollock. En outre, la Rue Katalin de Magda Szabo, chez Viviane Hamy, réjouira l’amateur de bonne littérature plus discrète, autant que, chez Bourgois, les poignantes Lettres de guerre d’Antonio Lobo Antunes. Entre beaucoup d’autres, n’est-ce pas…

Passeurs à contre-courant

C’est entendu : la rentrée littéraire française pèche désormais par excès, et d’autant plus qu’elle est relayée, dès les premiers mois de l’année suivante, par une nouvel vague de publications visant le Salon du Livre de Paris. Pour le lecteur romand, en outre, l’offre se multiplie encore du fait d’une bonne centaine d’ouvrages publiés à l’automne par les éditeurs romands, sur lesquels nous reviendrons d’ailleurs. A qui profite cette pléthore ? Certes pas aux auteurs, dont la plupart sont noyés dans ce magma, pas plus qu’aux lecteurs qui ne savent souvent plus où donner de la tête. Or cette fuite en avant des éditeurs ne leur est-elle pas, aussi, économiquement dommageable ? Pas vraiment, nous disait récemment Teresa Cremisi, qui fait autorité dans l’édition parisienne, étant entendu qu’elle parlait au nom des plus grandes maisons comptant sur quelques énormes ventes pour « assurer » leur saison. L’on peut douter, par conséquent, qu’un changement notable intervienne dans cette concentration tactique préludant à la course aux prix, unique en Europe sur un si court laps de temps. Comment faire, alors, pour s’y retrouver dans ce magma ? En premier lieu, il serait tout faux de s’imaginer que le lecteur n’est qu’un fétu ballotté au gré du courant. L’idée que le public est essentiellement moutonnier est contredit régulièrement, alors que moult « coups » éditoriaux ou médiatiques font chou blanc… Dans le même ordre d’idée, il est bien rare qu’un livre réellement important ne soit pas aujourd’hui remarqué, n’était-ce que de quelques-uns. Quel mode d’emploi pour la rentrée ? Lire de ses propres yeux, tâcher de rester indépendant d’esprit et faire lire ensuite ce qu’on a vraiment aimé. C’est le rôle premier des libraires et des chroniqueurs: passeurs privilégiés. Mais chaque lecteur n’en est-il pas un à sa façon ?

Guido Knopp. Les SS. Un avertissement de l’Histoire.Traduit de l’allemand par Danièle Darneau. Presses de la Cité, 439p.

Guido Knopp. Les SS. Un avertissement de l’Histoire.Traduit de l’allemand par Danièle Darneau. Presses de la Cité, 439p.

Après le record de 2003, la rentrée littéraire française affiche 683 nouveaux romans, dont 97 premiers galops. Et la qualité là-dedans ?…

Après le record de 2003, la rentrée littéraire française affiche 683 nouveaux romans, dont 97 premiers galops. Et la qualité là-dedans ?…

Ceux qui ont la « papatte »

Ceux qui ont la « papatte »