On pourrait conclure au gadget sur un premier regard, et pourtant cet ouvrage de vulgarisation gagne plutôt à la lecture attentive, qui révèle une sorte de bédé éclatée, avec textes explicatifs et autres montages photographiques rappelant les collages surréalistes, dont la visée déclarée est une introduction à la révolution freudienne mêlant éléments biographiques, approche des œuvres et concepts-clé.

On pourrait conclure au gadget sur un premier regard, et pourtant cet ouvrage de vulgarisation gagne plutôt à la lecture attentive, qui révèle une sorte de bédé éclatée, avec textes explicatifs et autres montages photographiques rappelant les collages surréalistes, dont la visée déclarée est une introduction à la révolution freudienne mêlant éléments biographiques, approche des œuvres et concepts-clé.

Des origines familiales du premier des huit enfants de Jacob Freud, négociant en laine, et de la Vienne impériale où Sigmund (né en 1856) fait des études poussées en neuro-physiologie, qu’il poursuivra en asile psychiatrique ou auprès de Charcot à Paris, jusqu’à la cristallisation de ses premières théories, notamment avec l’histoire d’Anna O., le lecteur s’engage dans le labyrinthe freudien dont les personnages (Œdipe & Co) et les situations lui sont expliqués au fur et à mesure, un glossaire final complétant la visite.

Celle-ci est à la fois vivante et assez sagement « alignée », en dépit de ses dehors hirsutes, ne laissant guère de place à la contestation des thèses de celui que Nabokov appelait le charlatan de Vienne. L’ouvrage n’en est pas moins attrayant, grâce aux raccourcis incisifs du texte et aux trouvailles souvent pleines d’humour de l’illustrateur.

Richard Appignanesi (textes) et oscar Zarate (illustrations)

Freud. Rivages poche, 181p.

-

-

Rozanov

Un génie paradoxal

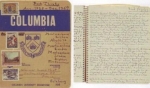

L’oeuvre immense de Vassily Rozanov reste encore méconnue de beaucoup, en dépit de la publication, à L’Age d’Homme, des Feuilles tombées , constituant certainement son ouvrage le plus représentatif pour une première approche. Collage de notations semblant captées à fleur de sensation ou de pensée, demi-soupirs ou rêveries d’une intimité qui scandalisa souvent à l’époque, ces bribes d’un murmure ininterrompu et souvent localisées au moment de leur surgissement (sur une quittance de la poste, en attendant mon tour à confesse, en m’occupant de choses et d’autres, sur un transparent, sur une semelle, à la clinique, la nuit en m’endormant, etc.) constituent la part la plus originale de l’écriture rozanovienne, qu’on pourrait dire en deça ou au-delà de toute littérature. Lui qui se considérait comme le dernier des écrivains, nous apparaît aujourd’hui comme le premier sourcier d’une littérature libérée de tous les carcans, où tous les genres se mêlent dans le flux des voix, carnet journalier et pamphlet, dialogue de théâtre quotidien et critique sociale, méditation pascalienne et croquis de moeurs, tableaux de la vie privée, correspondance ou esquisse de roman, invectives ou billets doux...

Plus de trente ans après la parution de La Face sombre du Christ chez Gallimard, introduit par une magnifique préface de Joseph Czapski, et dans la foulée des autres traductions de Jacques Michaut à L’Age d’Homme (Esseulement et L’Apocalypse de notre temps) un nouveau titre, Les motifs orientaux, vient de paraître, où Rozanov, à la fin de sa vie, s’abreuve à la source de l’Égypte ancienne. (JLK)

Vassily Rozanov (1856-1919) est peu connu en Russie et presque inconnu chez nous. Pourtant ses écrits passionnèrent les milieux intellectuels de la période pré-révolutionnaire. Biély, Berdiaev, Chestov, Florenski saluèrent son génie. Il commença comme la plus douce brebis du troupeau slavophile, conservateur, respectueux des autorités constituées, surtout des trois principes russes intangibles: autocratie, orthodoxie, nationalisme. Il semblait qu’il n’y eût pas d’homme plus scrupuleux que lui à vivre dans la tradition et à suivre les chemins battus. Pourtant il est allé à des excès de révolte dont les révolutionnaires n’ont pas idée.

L’oeuvre de Rozanov se présente sous forme d’essais traitant de sujets variés: philosophie, religion, politique, art. Il se passionne surtout pour les problèmes de la religion et du sexe. «La douleur pour la vie est plus puissante que l’intérêt pour la vie, c’est pourquoi la religion vaincra toujours la philosophie», dit-il. Le thème essentiel de son oeuvre est l’opposition de la religion chrétienne et des religions antiques, et surtout de l’Ancien Testament et du Nouveau. Cette opposition a constitué le drame personnel de son existence. Rozanov est un fidèle de l’église orthodoxe. Il chérit en elle tout ce qui la relie à la réalité la plus intime de la vie familiale. Il ne se sent vraiment au chaud, dans son ambiance, que dans les milieux traditionnels strictement orthodoxes et conservateurs, mais en même temps, au fil des années, Rozanov, met de plus en plus en doute ce qu’il considère comme l’essence propre du christianisme. ll défend avec acharnement, contre la religion chrétienne, les valeurs du monde charnel, jamais dans le sens romantique de la passion, de la fièvre ou de la révolte, mais dans le sens de la famille et de la procréation. La famille, sa mystique chaleur animale, la chambre à coucher des époux avec ses lampes et ses icônes bénies: c’est là son lieu, son nid, son paradis. Il disait préférer un cierge à Dieu, car le cierge est concret et qu’on peut le toucher, alors que Dieu est abstrait. Il se sentait à l’aise quand il avait plusieurs prêtres à dîner et qu’un énorme poisson était servi sur la table. Il avait froid loin de ses ecclésiastiques qui, eux, ne comprenaient rien à sa problématique.

Avant tout, il faut comprendre que la lutte de Rozanov contre le Christ n’a pas de précédent dans tout le christianisme. Jusqu’ici, les reniements du Christ avaient pour cause soit le satanisme, soit le rationalisme, révolte de la raison humaine contre la folie de la Croix. Dans l’apostasie de Rozanov, il n’y a rien de cela. Ce qui le séduit le plus, c’est le retour au paradis perdu, à cette innocence d’enfant qui ne connaît pas le mal. Tout est bon, point de mal: voilà ce qu’il aurait voulu croire. Quand Rozanov parle de la sexualité, il pense toujours à l’Ancien Testament. L’attraction sexuelle hors du mariage et de la famille l’épouvante et le scandalise. Selon lui, l’essence de l’Ancien Testament, c’est l’approbation de la sexualité comme agent de procréation. L’essence du Nouveau Testament, c’est la condamnation de la sexualité. Si Rozanov attaque le christianisme, ce n’est pas seulement parce que le christianisme est hostile au sexe, et qu’il a mis au faîte de ses valeurs la virginité et le célibat, mais c’est aussi parce que le christianisme, répandant dans le monde l’idée du ciel, du bonheur éternel et de l’enfer, oblige l’homme à choisir entre les deux. Le Christ a créé le drame humain. Il nous a jetés dans une aventure que les hommes d’avant l’Incarnation ont à peine pressenti. Les chrétiens qui veulent accorder leur religion avec l’amour de la vie et de la terre sont pour Rozanov des gens qui ne savent pas ce qu’ils font. Seuls les hommes prêts à sacrifier tout ce qui est terrestre et charnel sont des chrétiens véritables. «Seul un regard distrait sur le Christ permet de s’adonner à la politique, à l’art, à la science, de fonder une famille. Gogol a regardé attentivement le Christ, il a jeté la plume et il est mort: et le monde, à mesure qu’il regarde plus attentivement le Christ, délaisse ses affaires et meurt, et c’est ainsi que le monde se mit à sombrer autour du Christ. Ce fut le déluge sur toutes les valeurs du passé. Ils ont fait naufrage, les dieux, les Jéhovah, les Diane, face à la nuée des idéaux célestes».

L’humanité a été séduite par quelque chose de plus brillant que les vrais biens, elle a pris la fièvre de l’âme pour se facultés. On a vidé le pâté de sa farce, crie Rozanov, et tout s’écroule: trône, autel, Russie. Qu’a-t-on mis à la place ? Des lys (= des bons sentiments) et de la rhétorique. Les lys, c’est bien, mais l’homme, c’est mieux, pense Rozanov. L’homme, c’est-à-dire l’homme simple, à son image, ancré dans la vie et d’un égoïsme banal, avec ses taches et ses imperfections, sensible aux choses communes et agréables de la vie: un bon repas, l’amitié, un coin de jadis, un cierge qui brûle, la prière.

Le christianisme a vidé le pâté de sa farce. La farce, c’est le vieil Israël. «Par sa culture, écrit Rozanov, le juif est le premier dans une Europe grossière qui ne comprend rien à l’humanité au-delà du socialisme. Le juif a connu les soupirs de Job, la chanson de Ruth et le cantique de Déborah». - «Contre le Fils, il défend le temple, la Cité, la Famille. Au-delà, c’est le mal, le froid, l’orgueil, l’Empire. Aimer, c’est aimer à l’intérieur de la famille; le sexe est saint, la semence est sainte, c’est la marque du Père». - «Le Fils est venu détruire l’oeuvre du Père. «Pourquoi ? Pourquoi as-Tu dit: «Mon Père et moi ne sommes qu’un ?». Non seulement vous n’êtes pas un , mais Tu marches contre lui. Tu as agi comme Saturne avec Uranus. Tu es tout entier horrible». - «Tout ce qui est du Père est abondance et fruit, tout ce qui est du Fils est inquiétude et tourment. Chercher le Père, c’est chercher l’air respirable, la chaleur du nid». - «Il y a plus de théologie, plus de ciel dans le taureau qui monte sur la vache que dans l’Évangile, livre religieusement froid, libre de sentiment amoureux, de soupirs, d’épanchements...»

Le christianisme a divisé l’homme contre lui-même, il l’a éloigné des sources de vie, il a développé en lui les poisons de l’introspection, du scepticisme, de l’abstraction. Avec toute sa science l’homme est devenu un animal triste.

Et pourtant,luttant contre le Christ, Rozanov ne cesse de se sentir dans l’étreinte de Dieu, qui est sa joie et sa douleur. Un monde sans prière lui paraît irrespirable. «Extrayez pour ainsi dire la prière de l’essence de l’univers, faites en sorte que ma langue, mon esprit, mon intelligence en désapprennent les paroles, je fuirais ma maison les yeux hors de la tête... sans la prière tout est démence et horreur... on comprend cela quand on pleure, comment l’expliquer à celui qui ne pleure pas, qui n’a jamais pleuré ? Il ne comprend rien: tant de gens ne versent jamais de larmes».

Après une visite qu’il a faite dans une église, Rozanov décrit une femme qui pleurait, agenouillée devant une icône miraculeuse de la Vierge. Lorsqu’elle fut partie, Rozanov vit à l’endroit où elle s’était agenouillée une petite flaque de larmes. Il s’agenouilla à la même place qu’elle et baisa ces pleurs à la dérobée. «Si même quelqu’un n’aimait pas Dieu, comment pourrait-il ne pas aimer cet amour de Dieu ».

Cependant, même lorsque s’éveille en lui la soif ardente de l’immortalité, il ne la lie jamais à l’idée du péché, de la récompense ou du châtiment. Il n’admet pas l’idée qu’un Dieu sévère puisse condamner l’homme. le fondement des liens de Rozanov avec le monde est une tendre tristesse. «Je ne suis pas ennemi de la morale, écrit-il dans les Feuilles tombées,son plus beau livre peut-être, mais elle se décolle lorsque sur la demande de quelqu’un j’essaie d’y réfléchir. Je ne suis pas un si grand scélérat que de songer à la morale. Un million d’années s’est écoulé avant que mon âme fût autorisée à courir le monde, lui dirai-je maintenant : ne t’oublie pas, ma petite âme amuse-toi selon la morale ? Non, je lui dirai: promène-toi, amuse-toi, comme le coeur t’en dit, et, le soir venu, tu t’en iras vers Dieu». On pense à ces lignes de Baudelaire: «Je n’ai pas de convictions comme l’entendent les gens de mon siècle, parce que je n’ai pas d’ambition. Il n’y a pas de base en moi pour une conviction. Cependant j’ai quelques convictions, dans un sens plus élevé, et qui ne peut pas être compris par les gens de mon temps».

Cet homme indifférent à la morale vit pourtant dans un ravissement perpétuel devant la beauté morale de quelques êtres qu’il admire. Ce ne sont jamais les grands hommes, qu’il tourne en dérision. «A tous les grands hommes, j’arracherais le nez avec les dents. D’après moi, Nadia, notre bonne, est bien plus grande que Napoléon, si modeste, si gentille... Napoléon n’intéresse absolument personne. Napoléon n’intéresse que les mauvaises gens».

Et toujours l’homme comptait pour lui, jamais l’humanité; mais un homme de chair et de sang, avec ses défauts, ses faiblesses, ses vices, plus intéressants que des vertus, et surtout sa douleur silencieuse et cachée. Il était passionnément curieux de la vie intime de chacun, indépendamment de telle ou telle conviction. Tout ce qui concernait de vastes organismes sociaux ou politiques lui était terriblement antipathique, lui semblait même maléfique. Aucune parcelle de sa force ne va à la lutte contre la bête, au dressage de soi-même. «Nous n’aimons pas par la pensée, nous pensons par l’amour, écrit-il; même dans la pensée, c’est le coeur qui est premier». Et ailleurs: «Les machines se briseront, les rails se rompront, mais le fait qu’un homme pleure à la seule menace d’une séparation définitive ne se rompra jamais. Jetez le fer, c’est de la toile d’araignée. Le fer véritable, ce sont les larmes et les soupirs».

Vers la fin de sa vie, Rozanov écrira: «ce qui me tient le plus à coeur, aujourd’hui, ce sont les Égyptiens... Jamais les Grecs et les Romains ne m’ont attiré; quant aux juifs, ils ne m’ont attiré que parce qu’ils portaient en eux la marque de l’Égypte. C’est l’Égypte qui est la racine de toute chose. Elle a donné à l’humanité la première religion naturelle de la Paternité... elle a enseigné aux hommes la prière, elle leur a transmis le secret de la prière, le secret du psaume... mais les enfants ingrats ont oublié leur Père.

Rozanov, c’est le langage parlé, le langage de l’émotion. On peut se chauffer à lui, c’est quelqu’un qui excite et console à la fois comme Bloy. Car l’âme a toujours froid, est toujours triste. Clairière, ai-je dit en commençant. Les livres de Rozanov, dans notre monde convulsionné, tordu par la politique et vidé de religion et de piété, nous sont une consolation. Qui, d’âme douce, peut lire sans frémissement ces lignes: "Le mystère de l’Univers tient au fait qu’il n’est pas bon mais tendre. Le bien est une abstraction, un devoir. Le devoir finit toujours par ennuyer. Qu’il me soit doux à moi-même de répandre de la douceur, c’est la que réside le mystère du monde».

(Gérard Joulié, Le Passe-Muraille)

-

Hôtels de l'errance

Les chambres d’hôtels sont riches de virtualités poétiques ou romanesques, comme l’a illustré la Suite à l’hôtel Crystal d’Olivier Rolin, jouant à la fois sur les lieux et les genres, et dont le présent recueil, sur une idée de Jorge Semprun, constitue la prolongation à plusieurs voix et sur les tons les plus divers. A l’invite de Rolin, vingt-huit auteurs que réunit juste son estime, auxquels s’ajoute un anonyme, évoquent ainsi autant de chambres d’une nuit ou d’un séjour, constituent autant de récits.

Les chambres d’hôtels sont riches de virtualités poétiques ou romanesques, comme l’a illustré la Suite à l’hôtel Crystal d’Olivier Rolin, jouant à la fois sur les lieux et les genres, et dont le présent recueil, sur une idée de Jorge Semprun, constitue la prolongation à plusieurs voix et sur les tons les plus divers. A l’invite de Rolin, vingt-huit auteurs que réunit juste son estime, auxquels s’ajoute un anonyme, évoquent ainsi autant de chambres d’une nuit ou d’un séjour, constituent autant de récits.

La rêverie est immédiatement amorcée dans un climat proustien par Jean-Christophe Bailly, au lieu imaginaire d’Olonne, sur la Sauve, un lendemain de soirée arrosée où, à la fenêtre de l’hôtel de la Pagode, «une ivresse blanche s’en allait jusqu’à l’horizon ». Lui succèdent François Bon avec un souvenir féminin lié à un insituable hôtel de Marseille, et Geneviève Brisac qui se rappelle un cruel « lapin » subi au Gramercy Park Hôtel de New York.

Parfois en écho explicite au livre de Rolin, comme Emmanuel Carrère, ou dérivant en pleine affabulation érotico-lyrique, à l’instar de Patrick Grainville, le kaléidoscope est riche, où voisinent les signatures de Jean Echenoz, Pierre Michon, Linda Lê et vingt autres auteurs.

Olivier Rolin et 27 auteurs. Rooms. Seuil. La Librairie du XXIe siècle, 245p -

Coulisses de l’angoisse

L’inquiétante étrangeté de Patricia Highsmith se matérialise à Berne par une visite de son « atelier » imaginaire, sous l’égide des Archives littéraires. Une exposition thématique révélatrice

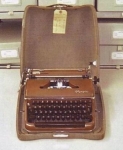

Les couloirs d’entrée et le bel espace d’exposition de la vénérable Bibliothèque nationale suisse sont investis par des images et des objets peu académiques, qui vont de l’affiche de film noir aux éléments de collections de couteaux ou d’escargots, en passant par les sculptures, les aquarelles et les outils de jardin façonnés par la célébrissime Patricia Highsmith, souvent rangée dans la catégorie par trop réductrice des « reines du crime ».

Ainsi que le rappelle justement Stéphanie Cudré-Mauroux, qui a conçu cette exposition avec Ulrich Weber, Patricia Highsmith s’est toujours définie comme un mouton noir, à l’écart du troupeau. Une vie familiale empoisonnée dès l’enfance, autant que sa préférence sexuelle et un caractère bien trempé, auront contribué à faire d’elle une solitaire errante et farouche. Une note d’un de ses carnets, datant de 1971, après la rupture définitive d’avec sa mère, en dit long: « Une situation, une seule peut-être, pourrait me pousser au meurtre : la vie en famille ; la vie en commun. Je frapperais de colère et tuerais probablement un enfant entre deux et huit ans. Pour ceux de plus de huit ans, il faudrait frapper deux fois »…

Or celle qui écrit ces lignes nous disait, tel jour de février 1988 où nous lui rendions visite dans sa petite maison de pierre d’Aurigeno, au val Maggia, que sa peur du sang expliquait le fait qu’elle n’osât installer la télévision sous son toit… Ce qui ne l’empêchait pas non plus d’être au courant de l’actualité sanglante du conflit israélo-palestinien, qui l’écoeurait. Enfin la romancière d’ajouter: « Je n’invente rien, je lis simplement les journaux de la première à la dernière ligne, Ils m’inspirent. On y trouve quantité de cruauté au quotidien. Les journaux sont des anthologies d’histoires cruelles ».

Sensibilité à vif

Les histoires cruelles que raconte Patricia Highsmith dans ses romans et ses nouvelles si fascinants, qui débordent largement le genre policier pour sonder les abysses de la psychologie humaine, les névroses et les catastrophes sociales, plongent leurs racines dans une biographie jamais exposée, même si la sensibilité à vif de la romancière et ses expériences personnelles, ses voyages, ses positions éthiques ou politiques irriguent son observation.

A cet égard, l’exposition de Berne est d’un grand intérêt, et tout particulièrement pour les lecteurs familiers de son œuvre, en cela que divers aspects de celle-ci se trouvent documentés par des lettres, des objets, des pages de journaux intimes et autres albums qui « fixent » très concrètement la personne privée, alors que tapuscrits, plans, lettres professionnelles éclairent parallèlement le travail de la romancière. Telle lettre, de sa mère incriminant ses « mensonges », suffit à donner le ton de relations désastreuses dont maintes nouvelles et romans sont le reflet. Très intéressante aussi: la transmutation de sentiments complexes en situations qui le seront tout autant dans ses récits, restituée sous la rubrique Moralité, normalité, étrangeté. Plus inattendu : l’éclairage donné dans En musique aux rapports de la romancière avec cet art apparemment moins présent chez elle que la peinture. Et beaucoup plus évidentes : les maisons.

De fait, la dernière que se dessina Patricia Highsmith, à Tegna dans les Centovalli, en Suisse italienne où elle vécut ses dernières années, rappelle à la fois son goût pour l’architecture et celui de Tom Ripley, l’esthète pervers dont on découvre également combien elle lui fut proche, alors qu’il nous paraît si monstrueux. Autre souvenir personnel alors, lié à la question que nous posions à Patricia Highsmith sur le motif essentiel d’un crime. Selon elle : la réparation d’une humiliation ou d’une injustice…

S’il y a de la folie maniaque dans l’univers de Patricia Highsmith, qui se savait proche de la schizophrénie, le génie de la romancière, d’une lucidité implacable, s’est déployé le plus magistralement dans son observation de la société contemporaine. La société comme prison : observation à la loupe, va de pair avec un final Portrait au miroir.

Berne. Bibliothèque nationale suisse, jusqu’au 10 septembre 2006. Hallwylstrasse 15. Lu-ve : de 9h. à 18h. Me : 9h. à 20h. Sa : 9h.à 16h. Di :12h. à 17h

Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 14 mars.