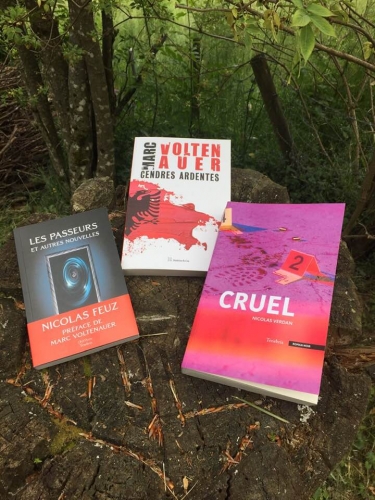

Deux romans récents et un recueil de nouvelles confortent l’encanaillement « limite gore » d’un lectorat petit-bourgeois qui se fait peur avec de l’épouvante acclimatée : Marc Voltenauer en tête, dans Cendres ardentes, plongeant dans les franges criminelles de l’émigration albanaise au Chablais vaudois ; Nicolas Verdan, avec Cruel, autre imbroglio à péripéties sanglantes sous la lumière lémanique ; et Nicolas Feuz, redoublant d’humour noir dans ses nouvelles de « proc » affreux-jojo. Mais que fait la police ?

Il fut un temps où notre littérature, sous la double férule du Pasteur et du Professeur, illustrait ce qu’on appelait plus ou moins gravement l’Âme romande, dans la filiation de la Cinquième rêverie d’un Rousseau contemplatif où les songeries sublimes d’un Gustave Roud alternaient avec les promenades d’un Philippe Jaccottet – tous deux s’affairant à grappiller les débris d’une façon de paradis perdu, loin des méchants.

Caricaturant ce spiritualisme poétique, un Friedrich Dürrenmatt parlait alors d’une esthétique de la « rose bleue », alors que son ami Hugo Loetscher, citadin cosmopolite, en appelait à une littérature tournant le dos à l’idylle champêtre ou au repli nombriliste et se frottant plutôt au monde des villes.

Schéma réducteur évidemment, mais le fait est que le roman romand, jusque récemment, n’a guère achoppé à la réalité urbaine et à ses conflits sociaux ou politiques, rarement exacerbés par ailleurs .

Assez ironiquement, si l’on considère le regard porté naguère sur nos auteurs du sexe dit faible, souvent assimilés à des «bas bleus», c’est bel et bien du côté des femmes (une Alice Rivaz, une Janine Massard ou une Anne Cuneo, notamment) que des thématiques sociales et politiques ont commencé d’apparaître chez nos écrivains, de façon même plus manifeste que dans les fictions d’auteurs masculins se disant explicitement «de gauche».

Or, même si la seule notion de « littérature romande » a bonnement éclaté ces dernières décennies, le fait est que l’approche de «notre» paysage, autant que celle de «notre» société, se sont manifestées le plus explicitement, depuis une dizaine d’années, dans le genre longtemps mineur et marginal du polar, devenu quasi phénomène de société, avec de nouveaux auteurs, un nouveau public et des chiffres de vente inaccoutumés. À preuve : les « cartons » successifs de Joël Dicker, de Marc Voltenauer et de Nicolas Feuz, entre autres ; et l’on aura relevé, dans la foulée, le nouveau vocabulaire, plutôt hideux aux yeux des purs littéraires (dont je suis à moitié), consistant à dire d’un livre qu’il «cartonne» ou d’un auteur qu’il est «top vendeur »…

L’horreur acclimatée en famille

Marc Voltenauer cartonne « grave », c’est le moins qu’on puisse dire. Son dernier livre paru, Cendres ardentes, présent partout, en librairie et dans les kiosques, les grandes surfaces et les bureaux de poste (en attendant les barbershops et les onglerie), est crânement déclaré « No 1 des ventes en Suisse » sur son bandeau publicitaire.

Succès de marketing ? Sans doute, mais pas que. Car les thèmes qui y sont abordés (notamment l’immigration et ses franges criminelles, la culture albanaise et ses valeurs traditionnelles), et son mélange de belles relations humaines et de vertigineuses descentes aux enfers, ont de quoi intéresser et même fasciner – non sans éventuel goût morbide -, un lectorat immédiatement bousculé et rassuré par les romans de l’auteur.

À ces composantes, me semble-t-il, mélange d’ancrage local et de bienfacture narrative très documentée dans tous les milieux et activités abordées – en l’occurrence, de véritables ex cathedra sur le démembrement ou la datation des cadavres par l’analyse des larves - tient le succès de ce conteur à la petite entreprise très organisée, avec fan-club et tout le toutim…

Quant à son apport original, et dès son premier roman, Le Dragon du Muveran, paru en 2016, disons que Marc Voltenauer jouait sur le double attrait de la proximité et du drame « à côté de chez vous », situant on action dans « notre » paysage, sur les hauts gazons des Alpes vaudoises où se pointait un serial killer, alors que l’enquêteur, double mal rasé de l’auteur, assumait son homosexualité avec la même tranquille franchise que celui-ci.

De surcroît, en humaniste intelligent de souche chrétienne (il a failli devenir pasteur et a manqué devenir gentil père de famille), le romancier abordait, divers thèmes sociaux, ou « sociétaux » comme on dit aujourd’hui, où l’esprit critique le disputait à une vive curiosité de type journalistique.

Les détours noirs du reportage

Le journalisme est, également, la première profession du romancier Nicolas Verdan, dont le sérieux dans l’investigation fonde sans doute la validité réaliste de l’écrivain.

Largement reconnu en nos régions où ses premiers livres ont décroché plusieurs prix littéraires, l’auteur du Rendez-vous de Thessalonique, de L’été grec et du Patient du Dr Hirschfeld, entre autres, a passé au noir intégral avec un roman explicitement socio-polémique, intitulé La coach et modulant déjà, comme dans Cruel, les thèmes de la blessure et de la vengeance.

Dans une Suisse urbaine américanisée à outrance et jusque dans ses moindres enseignes et autres formules verbales, La Coach travaillait la matière emblématique, après la faillite de Swissair préfigurant la non moins scandaleuse déroute du Crédit suisse, de la mutation sociale imposée à ses employés et à nous tous par Swisspost et l’un de ses sbires sans cœur, cousin des banquiers sans visages de Zurich-city…

Comme son confrère Voltenauer moitié-suédois par sa mère, Nicolas Verdan moitié-grec par la sienne, inscrit le premier meurtre de son nouveau roman, affreux et d’abord incompréhensible, dans l’arrière-pays vaudois de Cossonay où une usine tréfile des câbles à côté de la Venoge faisant juste son job de couler.

L’idée de moduler un thème (la cruauté) en le faisant ressentir à divers degrés par quelques personnages attachants (surtout une journaliste d’origine vietnamienne à la mémoire et à l’entourage endoloris, et un inspecteur affecté d’une étrange pathologie comportementale à l’approche des cadavres), est un vrai projet de romancier, et le lecteur y croit… presque jusqu’à la fin.

En outre, l’autre thème de la gestion calamiteuse d’une usine à soins de la région, qui a fait saliver les médias locaux jusqu’à plus soif du bon public, constitue la partie socio-critique du roman, avec le bonus d’une rivalité politique féminine au plus haut niveau du Conseil fédéral. Mais bref : ne spoilons pas !

Bémol, cependant, sur la fin par trop « téléphonée » de la story, dont la surenchère sanglante (sa faiblesse, à mon avis) s’aggrave sous l’effet de la précipitation artificielle du scénario. Vous y croyez ? Alors sans moi, même si le compère Greco s’est bien amusé…

La faiblesse du gore, et le grain de sel du « proc » tatoué…

S’il y en a un qui ne se gêne pas, c’est bien Nicolas Feuz, procureur du tribunal de Neuchâtel à ses heures et posant, torse nu, dans un hebdomadaire romand illustré que je lis chez ma coiffeuse Rita : musclé comme un malfrat albanais, le mec, et tatoué à l’avenant.

Dernière nouvelle : Nicolas Feuz vient de signer chez Joël Dicker, où paraîtra son prochain opus, mais pour l’instant c’est un recueil de petites horreurs parues ici et là qu’il nous propose avec une préface d’une page de son rival et ami Marc Voltenauer, lequel ne s’est pas trop foulé avec son salamalec...

Or ce recueil, me semble-t-il, recèle la clef de la faiblesse du roman noir romand illustré par les trois lascars : trop de gore !

Trop de violence charcutière mal apprêtée, trop de saloperies en série (Jean-Patrick Manchette a souligné le premier le danger que représente la figure du serial killer dans la banalisation du crime), trop de férocité de mauvais cinéma chez le personnage du superméchant Skënder, dans Cendres ardentes (alors qu’une seule apparition du Stavroguine des Démons de Dostoïevski suffit à nous glacer le sang), et trop de sophistication sanglante dans l’improbable tueur de Cruel, sans parler des multiples «goritudes » de Nicolas Feuz dans ses romans sanguinolents à souhait.

Mais le pompon du « proc » gît dans certaines de ses nouvelles, dont le gore est tellement excessif que son oreille comique pointe. Et si Monsieur le procureur en avait trop vu pour rester sérieux ? Et si, comme l’un des protagonistes de Nicolas Verdan, un rire irrépressible le faisait pousser tout au plus que noir ? Et si la plongée de Marc Voltenauer dans le Darknet n’était qu’une compulsion, largement partagée par son public le lisant dans son jacuzzi, avant de rejoindre son mari dans sa contemplation d’un coucher de soleil jadis salué par la vache d’Edouard Burnand ?

L’interrogatoire se poursuivra dans nos bureaux de la Blécherette, avec nos collaboratrices et collaborateurs dûment formés à Savatan, etc.

Marc Voltenauer. Cendres ardentes. Slatkine & Cie, 397p.

Nicolas Verdan. Cruel, Tenebris, 453p.

Nicolas Feuz, Les Passeurs. Oka'Poche, Tenebris.