En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

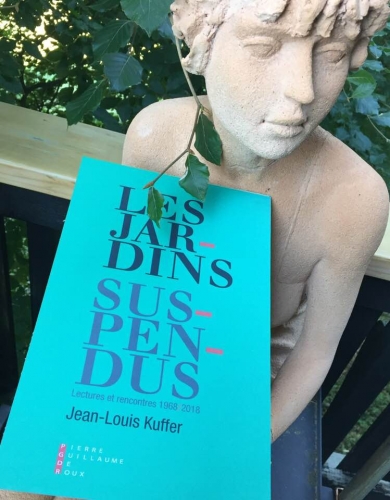

Georges Haldas, en mars 1993, parlait de la Suisse et du monde comme il va... ou ne va pas. Retour au premier entretien d’une série publiée dans 24 Heures sous le titre d’Ecrire en Suisse, décrire le monde.

Les écrivains contemporains ont-ils encore quelque chose d'important à nous dire par les temps qui courent? Nous en sommes si convaincu que nous avons résolu de transcrire, en ces colonnes, les opinions de ceux qui nous paraissent, ici et ailleurs, les plus ouverts au monde et aux gens. En Suisse romande, avec une œuvre comptant une quarantaine de titres, Georges Haldas s'impose au premier rang de ceux qui nous aident à réfléchir sur le sens de notre destinée personnelle, dans une perspective à la fois intime et globale. A l'écart des partis et des idéologies, mais avec la passion d'une homme engagé au sens le plus profond, l'auteur de L'école du meurtre continue d'accomplir, à 76 ans, un formidable travail d'absorption, de compréhension et d'élucidation de la chaotique expérience humaine.

— Que cela représente-t-il pour vous d'écrire en Suisse?

— Lorsque j'aborde les questions fondamentales —le sens de la vie, la place de la mort dans l'existence, la fonction de chaque être humain, la vocation de l'espèce humaine dans la totalité de l'Univers —bien que travaillant en Suisse, à Genève, je n'en ai pas conscience. Après coup, étant donné que je parle de ce qu'il y a autour de moi et des choses que j'aime dans cette ville, le quartier, la rumeur de l'Arve, une matinée lumineuse quand je traverse le jardin des Bastions, ce sont les autres qui pourront dire si j'ai ou non rendu tel ou tel aspect de Genève. Je n'ai pas plus conscience d'être un «écrivain suisse». Toute appartenance est inconsciente, je crois. Dès qu'elle cesse de l'être, cela devient une affaire sociale...

— Mais n'êtes-vous pas justement un écrivain qui se soucie de la société plus que les autres...

— C'est vrai, mais je m'explique. Pendant la guerre, si je brûlais de m'engager dans l'active, ce n'était pas par fièvre patriotarde, mais parce que l'idéologie nazie allait à l'encontre de ce que poétiquement et humainement je considérais comme le fondement de l'existence, savoir que la vie est sacrée. Pareillement, j'ai été compagnon de route du Parti communiste, non pour des raisons idéologiques, mais parce que les cocos s'opposaient au fascisme et prônaient l'avènement d'une société plus fraternelle — hélas, on a vu le résultat! Plus récemment, je me suis exprimé sur la guerre du Golfe dans la mesure où je me rendais compte que l'Europe ignorait à un degré pyramidal la mentalité arabo-islamique. D'où mon approche de l'islam et des trois faces du monothéisme. Si la tragédie yougoslave me mobilise aussi à un point extrême, c'est parce qu'elle pose des problèmes qui me déchirent au plus profond.

— Que ressentez-vous lorsque vous revenez en Suisse de l'étranger?

— Primo, c'est le simple bonheur de retrouver des choses familières. Il y a des lieux (Genève, les Franches-Montagnes, Lavaux) qui m'émeuvent, mais mon attachement à la Suisse tient aussi à d'infimes détails: la solidité des tasses au petit déjeuner, ou l'épaisseur et la sécurité des loquets de porte en Suisse allemande... En revanche me pèse la somnolence de cet îlot privilégié qui n'a pas été mêlé depuis deux siècles aux guerres, aux conflits sociaux ni même aux grandes catastrophes naturelles du monde, et qui s'abandonne à une certaine sclérose paisible, d'autant plus insidieuse qu'elle se situe dans un cadre idyllique. Donc le sentiment que j'éprouve envers la Suisse est contradictoire. Je ne me sens pas particulièrement Suisse, mais j'aime vivre ici. Je ne supporte pas, lorsque je suis à Paris, d'entendre les Français se gargariser de clichés nullards. A l'opposé de ce dénigrement facile, le travail d'un écrivain, mais aussi d'un journaliste, consiste à montrer la complexité des choses au lieu de réduire la réalité à des schémas débiles.

— Comment percevez-vous la Suisse allemande?

— Les brocards des Welsches contre les Suisses allemands m'ont toujours paruinopportuns. J'ai un réel plaisir à me balader en Suisse allemande, tant pourles gens, les maisons superbes, que pour la lenteur, une certaine solidité, etces écrivains remarquables que sont Keller, Got- thelf ou Robert Walser. C'est dire que, au lendemain de la votation sur l'EEE, j'ai été choqué par la première réaction des Romands à l'encontre des Suisses allemands. Après tout, ce sont ceux-ci qui ont créé ce confetti démocratique dans l'orage des grands empires, avec leur sang. Les générations passant, il est possible qu'ils sesoient repliés sur eux-mêmes. Mais est-ce aux Romands de le leur reprocher, euxqui n'ont fait que grimper dans le train à la dernière heure ? Par conséquent,je trouve très légère leur réaction envers un non qui n'était d'ailleurs pas si massif que ça. Cela dit, cette remise en question d'un destin national, lancéepar la votation sur l'EEE, aura peut-être eu l'effet positif d'un électrochoc. La Suisse dormait. À présent, on va pouvoir entamer une conversation sérieuse. Il était temps, car ce pays souffre généralement de ne pas savoir discuter,comme si des opinions contraires suffisaient à faire des ennemis!

— Que ressentez-vous, le matin, lorsque vous lisez les titres des journaux?

— Première impression: saloperie de presse,lamentable, vulgaire! A croire que toute la bande n'a qu'un souci: vendre àn'importe quel prix! Tant de bêtise et de confusion m'enrage! Mais cela tient à la haute idée que je me fais de la presse et du métier. Un journaliste, c'est quelqu'un qui, de tout son cœur et de toute son intelligence, cherche à comprendre ce qui se passe dans l'histoire immédiate si difficilement déchiffrable, puis s'attache à éclairer les faits sans parti pris. C'est parce que beaucoup de journalistes trahissent cette mission que je suis furibard. Et puis il y a un phénomène à mon sens catastrophique: c'est l'aplatissement de la presse écrite devant ce monstre qu'est la télévision. Celle-ci pourrait être un instrument précieux, mais la plupart de ses dirigeants sont des larbins de l'Audimat sans visée globale. Ainsi la télévision mène-t-elle à une banalisation de la vie qu'on peut dire géologiquement stupide. Une fois encore, ce n'est pas par esprit négatif que je fais ce constat, mais parce qu'il se trouve des émissions intelligentes, émouvantes, et des journalistes honnêtes qu'il faut soutenir.

— La multiplication des images, loin de sensibiliser les gens à la réalité, paraîtau contraire les anesthésier. Comment résister à ce phénomène ?

— Les images ne sont qu'un aspect de la réalité. Prenez un match de football: malgré la qualité du reportage télévisé, il ne restitue pas tout ce qui se passe sur le stade, avec les gens, l'atmosphère, les odeurs, les blagues du public, l'attente, la foule qui lévite ou qui gronde. Même remarque pour tant d'images de la misère humaine — famines, guerres, détresses de partout — dénuées de toute épaisseur. A ce nivellement de la réalité, on ne peut résister que si on s'occupe soi-même de gens vivants et qu'on a une expérience du malheur d'autrui. Vous savez: on n'est vraiment sensible qu'à ce qu'on voit de près. Pendant la guerre, dans la rédaction du journal où je travaillais, les nouvelles qu'on recevait des fronts étaient souvent terribles: cent mille morts par-ci, cent mille morts par-là. Et voici qu'un jour un linotypiste que nous aimions bien, un certain Billard, succomba àune crise cardiaque. Or, cinquante ans plus tard, j'ai un souvenir plus ému de la mort de Billard que des nouvelles de Stalingrad. C'est le même constat qui fait dire à Jung que les grands événements sont insignifiants par rapport aux moindres choses qui nous arrivent…

Portrait de Georges Haldas: Horst Tappe.

L'Oeuvre de Georges Haldas, publiée dans ses débuts aux éditions Denoël, le fut ensuite intégralement à l'enseigne de L'Âge d'Homme. Georges Haldas est décédé en octobre 2010.

DU RICANEMENT. - La grimace du démon mesquin et la morgue du cynique me semblent produire cette caricature hideuse du rire que j’ai dû subir pendant des années dans le cadre de mon activité mercenaire exercée dans la proximité « sympa » d’un zombie de la culture culturelle. J’en garde une horreur quasi sacrée, sans rancune d’ailleurs pour la personne en question, plutôt reconnaissant d’avoir identifié à travers elle un travers humain combien répandu en cette époque où la dérision entache à peu près tout ce qui est digne d’être admiré. Au demeurant je m’efforce de ne plus me contenter de l’adjectif « admirable » pour quelque objet que ce soit, bonnement propice à susciter le ricanement en question...

Ce samedi 6 juin. – Donald Trump brandissant la Bible en menaçant d’envoyer la troupe contre les « émeutiers » qu’il ne cesse de provoquer par réseaux sociaux interposés, représente une telle caricature qu’on devrait lui être reconnaissant d’incarner si parfaitement la démagogie de cette Amérique à la fois pillarde et bigote, dont la violence et la vulgarité font pour ainsi dire figure de modèles repoussoirs. Tout de cet homme, né le même jour que Che Guevara et que moi-même (en personne), est humainement hideux, suant la stupidité satisfaite et le vide intellectuel, la brutalité du mafieux sous l’aspect d’un poupon-baudruche trépignant à la moindre contrariété.

Cela état, comme le disait Zinoviev des Russes par rapport aux Soviets, et comme les Allemands auront dû le reconnaître à propos d’Hitler, les Américains peuvent le dire aujourd’hui : qu'il l’auront voulu, et probablement faudra-t-il plus qu’un virus pour se débarraser non seulement du vilain personnage mais de tout ce qu’il représente, qui continue d’enchanter nos « libéraux »...

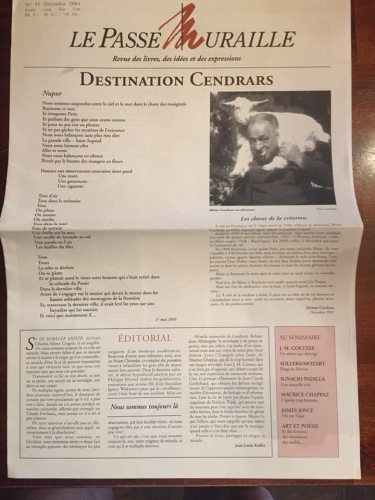

DÉGRINGOLADE. – Travaillant tous les jours, avec l’adorable Joël, à la réédition d’une partie des considérables archives du Passe-Muraille, je me dis que le commentaire littéraire, et toute forme de débat intellectuel, en Suisse romande autant qu’en France parisienne, sont tombés à un niveau d’insignifiance dont ce râleur de Cornelius Castoriadis à tête d’œuf avait raison d’annoncer l’inexorable montée.

Bien pire que le confinement hygiénique en cours, cette espèce d’affadissement et d’aplatisssement généralisé du discours critique, cette asthénie et ce recroquevillement sur soi manifesté jusque dans les rangs des plus jeunes, qui se foutent apparemment de tout ce qui ne concerne pas leur seul quart d’heure de gloriole, cette atomisation et cette paresse devraient nous décourager de plus rien faire, et pourtant non, parions pour les quelques pelés et autres tondues qui ont encore à cœur de dire quelque chose, semons et restons joyeux au lieu de céder au pire que représente l’aigreur.

À la Désirade, ce dimanche 7 juin.- Grisaille pluvieuse ce matin, qui me rend tout pensif après un rêve d’une étrange splendeur. Or j’aimerais, précisément, revenir à la Beauté et m’y tenir comme à la fin de sa vie notre ami Thierry s’efforçait de s’y tenir, coupant court à ce qu’il appelait ses zéphyrs.

Cela commence, en ce qui me concerne, par la mise en ordre rigoureuse de mes affaires à tous égards et en mes divers lieux, par la rédaction plus scrupuleuse de mon journal, par la poésie et la peinture, par la finition parfaite de tous mes écrits consignés sur mes divers supports numériques, par la suite du classement des papiers du Passe-Muraille et par la marche à pied - tout cela dans la bonne et belle humeur qui est la meilleure façon de rendre grace à la bonne vie.

GUILLAUME ET LE CHANT DU MONDE . - Il faisait l’autre matin un temps à se pendre et je trouvais le monde affreux, infâme le Président américain brandissant sa Bible comme une arme et méprisable la meute de ses larbins racistes; et j’avais beau savoir, le vivant tous les jours, que ce quart d’heure de noir absolu se dissiperait comme un brouillard dès que je me remettrais en chemin en souriant à mon ange gardien: l’image de ce pauvre George Floyd qu’un imbécile de flic haineux avait empêché de respirer m’accablait de tout le poids du monde quand une autre image de rien du tout, surgie d’un fin petit livre paru chez mes ami d’Autre part, intitulé Les Toupies d’Indigo street et signé Guillaume Gagnière, m’est revenue et avec elle le chant du monde - l’image heureuse recyclée par un jeune homme de trente ans pile, du poète japonais Bashô qui avait peint cet haïku sur le ciel de soie: «À un piment, ajoutez des ailes : une libellule rouge »…

Un an après une année d’errance, Guillaume Gagnière accomplit à peu près le même travail d’orfèvre que celui de Nicolas Bouvier ciselant les phrases du Poisson-scorpion, au fil d’un récit visant à la simplicité et au naturel, jamais trop visiblement «voulu poétique», bien incarné mais sans graisse, qui rend scrupuleusement les changements de relief et de couleurs du décor évoqué par Bouvier avec les détails propres aux virée de sa génération, la troisième ou la quatrième après Blaise Cendrars et Charles-Albert Cingria, les périples d’Ella Maillart et des compères Bouvier et Vernet, le «trip» des routards partis pour Katmandou et plus ou moins échoués à Goa dont Lorenzo Pestelli, dans Le Long été, a laissé la trace la plus scintillante quant au verbe et la plus désenchantée quant à l’esprit, et jusqu’aux backpackers actuels.

Ainsi le petit Guillaume trouve-t-il aussitôt son ton, pimenté d’humour, et son rythme allant, ses formules propres et la juste distance d’une écriture ni jetée comme dans un carnet de notes brutes ni trop fioriturée.

Cela commence par un Soliloque du corps marqué par une première crise d’urticaire, entre la Malaisie et la Thaïlande, lequel corps subira plus tard force cloques et autres claquages de muscles, jusqu’à «une sorte de lupus» au fil de marches de plus de mille kilomètres, sans parler d’un épisode de pénible yoga soumis aux contorsions du caméléon écartelé ou du chameau asthmatique,entre autres coups de blues et de déprimes qui rappellent aussi celles du cher Nicolas à Ceylan…

Cependant le corps exultera aussi en sa juvénile ardeur, de parties de surf en étreintes passagères, etc.

L'opuscule reproduit un tracé cyclique partant de la rue Indigo sri lankaise évoquée par Nicolas Bouvier, pour y revenir, non sans une pointe de mélancolie («la rue du récit, sa rue a sombré», avec une affectueuse lettre posthume du jeune homme à son modèle tutélaire. Rien pour autant de platement imitatif dans le récit du trentenaire, dont la poésie et la plasticité ont leur propre fraîcheur. Comme Bashô et Bouvier dans leur voyages respectifs, il multiplie ainsi les brèves notations, mais dans son langage à lui : « C’est alors qu’apparaissent les nuages, de larges masses d’un jaune de mégot froid », ou ceci : « Le soir, plat de curry en solitaire sous la Grande Ourse, les étoiles scintillent dans la casserole »…

Parvenant au dernier des 88 temples, enfin, c’est avec un éclat de rire final qu’il fait ce constat : «Deux mois d’efforts sur plus de mille kilomètres, et à l’arrivée, un sommet baignant dans une épaisse purée de pois », ajoutant en sage mal rasé et puant sûrement le bouc: « Serait-ce un peu ça, le but : s’effacer à tel point que la notion de mort en devient naturelle ». Et pour dépasser toute morosité nihiliste : « Finalement c’est peut-être ça, le « secret » : des montées, des descentes, des remontées et tout en haut, un grand calme : l’ataraxie. J’avais presque oublié à quel point cela pouvait être simple et beau, d’être en vie »…

…C’est clair qu’y doit y avoir Quelque chose, on sait pas quoi, mais sinon comment espliquer le jour et la nuit, faut bien en avoir là pour inventer ça: le jour et la nuit, et la pluie et le beau temps fallait y penser aussi, ça se trouve pas sous le sabot d’un cheval la pluie et le beau temps, et d’ailleurs le cheval, je m’escuse, mais ça non plus ça sort pas d’un chapeau, pas plus que le sabot, donc y a bien Quelque chose, mais pour qu’il y ait Quelque chose faut d’abord qu’il y ait Quelqu’un, t’es d’accord Hector: fallait quand même Quelqu’un à la base pour inventer les trous noirs…