À bas les jeunes et mort aux vieux sera leur devise...

Sur les notions de gâtisme et de jeunisme. Du provincialisme dans le temps, de l'âge qui ne fait rien à l'affaire et des filiations fécondes...

Le gâtisme est une manifestation de l'imbécillité humaine qui remonte à la plus haute Antiquité, souvent liée à l'altération des facultés de l'individu Madame ou Monsieur, donc admis avec un certain sourire, même si taxer quelqu'un de gâteuse ou de gâteux ne relève pas vraiment du compliment.

Il en va tout autrement du jeunisme (ou djeunisme) qu'on ne saurait attaquer de front sans passer pour chagrin voire sénile. Le jeunisme pourrait être dit l'affirmation gâteuse de la supériorité de la jeunesse, mais il ne faut pas trop le claironner.

Il faut dire que le djeunisme (ou jeunisme) découle de la source même du Progrès. Beaucoup plus récent mais probablement aussi répandu à l'heure qu'il est que le gâtisme, le jeunisme est apparu et s'est développé au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, essentiellement dans les pays riches, à commencer par l'Occident.

Le jeunisme s'est en effet imposé avec l'avènement de la nouvelle catégorie sociale qu'est devenue la jeunesse dans la deuxième moitié du XXe siècle, bénéficiant d'une croissante liberté et d'argent de poche qui faisait d'elle, désormais et pour la première fois de l'Histoire, un nouveau client.

Logiquement, selon les Lois du Marché consacrées par nos plus hauts lieux communs, le jeunisme consiste essentiellement à flatter ladite jeunesse en tant que nouvelle clientèle et qu'image idéalisée de l'Humanité en devenir boursier.

Cela étant, j’ose dire que le jeunisme n'a rien à voir avec l'amitié que la jeunesse mérite au même titre que toute catégorie humaine aimable. Le jeunisme est menteur et démago. À bas le jeunisme ! À bas les jeunes se croyant supérieurs aux vieux ! À mort les vieux se la jouant «djeune».

Un provincialisme dans le temps

L'esprit du jeunisme est sectaire et tribal alors qu'il se croit universel - c'est à vrai dire une sorte de provincialisme dans le temps. Le grand poète catholique anglais T.S. Eliot (on peut être Anglais, catholique et poète suréminent) estimait que s'est développé, au XXe siècle, une sorte nouvelle de provincialisme qui ne se rapporte plus à l'espace mais au temps.

Ce provincialisme dans le temps nous cantonne pour ainsi dire dans l'Actuel, coupé de tout pays antérieur. Il est devenu banal, aujourd'hui, de pointer l'amnésie d'une partie de la jeunesse contemporaine alors même qu'on invoque à n'en plus finir le «devoir de mémoire». Mais est-ce à coups de «devoirs» qu'un individu découvre le monde qu'il y a par delà sa tribu ou sa secte ? Je n'en crois rien pour ma part, et d'abord parce que je refuse de me cloîtrer dans aucune catégorie bornée par l'âge.

Charles-Albert Cingria disait qu'il avait à la fois 7 et 700 ans et je ressens la même chose en profondeur. La littérature a tous les âges et reste jeune à tous les âges. Il saute aux yeux que le vieil Hugo, royaliste à trente ans et socialiste trente ans plus tard, ou le vieux Goethe, étaient plus jeunes que les jeunes gens qu'ils avaient été.

Or je vois aujourd'hui que le provincialisme dans le temps n'est pas l'apanage du seul jeunisme mais affecte, en aval, une réaction à celui-ci qui confine à un nouveau gâtisme.

On voit en effet se répandre, surtout en France, mais aussi en Suisse française, la conviction que plus rien ne se fait de bien, notamment en littérature, chez les moins de 60 ans. Tout le discours de Modernes catacombes, de Régis Debray, s'appuie sur ce constat désabusé. Après nous le Déluge ! Jean-Luc Godard dit à peu près la même chose du cinéma, et le regretté Freddy Buache y allait lui aussi de la même chanson. Ainsi, un jour que je lui demandais ce qu’il pensait de Garçon stupide de Lionel Baier, il me répondit : mais est-ce encore du cinéma ? Or le « jeune » Lionel fut plus généreux que le cher Freddy en rendant un bel hommage au «vieux» Claude Goretta…

Le cinéma suisse de Freddy Buache avait été celui de Tanner et de Soutter, notamment, avant qu’il se rallie à celui de Godard. On trouve chouette le cinéma de ses contemporains, et non moins chic de bazarder tout ce qui vient après: c’est humain. Mon vieil ami Claude Frochaux, dans le formidable Homme seul, en a même fait une théorie reprise dans ses livres ultérieurs : à savoir qu’après 1960 il ne se fait plus rien de bien dans les arts et la littérature occidentale. Frochaux a vibré un max à la littérature et au cinéma de ses 20-30 ans, entre, Londres et Paris. Ensuite plus rien. Alors je m'exclame en mon jeune âge de 7 à 77 ans: mort aux vieux se croyant supérieurs aux jeunes !

Que le dénigrement des jeunes remonte à la plus haute Antiquité

Prétendre aujourd’hui que les natifs d’après 1968 n’ont plus rien à dire ni à nous apprendre, ni rien non plus à apprendre de nous, ne tient pas debout, mais ce n'est pas nouveau: à l’époque de Platon, les sages de plus de quarante ans (on était vieux à quarante et un ans) se lamentaient déjà sur la nullité des jeunes gens de l’époque, même joliment fessus. Ensuite cela s’est vu et revu: les pères n’ont pas fini de débiner les fils, contrairement à la bourde du cocaïnomane Sigmund Freud selon lequel le fils doit flinguer le père avant de se «faire» maman.

Je l’ai personnellement expérimenté, ayant eu la chance d’avoir eu un père très doux et une mère peu portée à l’inceste, mais un mentor intellectuel dominant que j’ai rejeté à un moment donné au motif qu’il me demandait de défendre ses idées en trahissant les miennes. Du coup nos amis ont pensé que je «tuais le père», alors que je m’éloignais prudemment d’un mauvais maître.

Inversement, la rébellion, apparemment légitime, des contestataires de Mai 68 impatients de déboulonner la statue du Commandeur paternel et autres «chiens de garde» de la «vieille» pensée, masquait souvent une volonté de puissance se réduisant au sempiternel et moins défendable «ôte-toi de là que m’y mette !»

De la montée de l’insignifiance chez les « nés coiffés »…

Cela étant, comme il y a une part de vérité dans toute exagération polémique, l’on a raison de s’inquiéter de ce que Cornelius Castoriadis appelait «la montée de l’insignifiance», qui semble bel et bien affecter une partie importante des générations occidentales «nées coiffées» après, disons, l’an 1980.

Dans sa «confession» plombée d’ironie un peu amère, l’ancien wonder boy de la littérature américaine, Bret Easton Ellis, taxe ceux qu’on appelle «millenials» de conformisme social et politique, de paresse intellectuelle et d’incuriosité historique et culturelle.

Je suis rétif, pour ma part, à toute classification générationnelle. L’on m’a traité de «vieux», à vingt-cinq ans, au motif que je critiquais vertement, dans un reportage paru en 1970, les mouvements libertaires d’Amsterdam tellement sympas, qui à moi me semblaient inconsistants et par trop soumis l'opinion de groupe dans la fumée des joints.

La démagogie «jeuniste» commençait alors, qui nous priait de trouver formidable tout ce que les nouveaux bourgeois de la gauche caviar se préparaient à acclimater, à commencer par la culture d’État. Après quoi les fonctionnaires du tout-culturel ont pullulé partout, qui nous ont expliqué, et jusqu’à Lausanne avec Maurice Béjart, que la culture pouvait booster le tourisme et l’économie pour autant qu'elle sache se vendre...

Nous voici d'ailleurs, dans le monde de la culture helvétique fonctionnarisée, au top du nivellement par les clichés ou les anti-clichés («La Suisse n’existe pas» des pseudo-rebelles n’étant que l’autre face de la médaille touristique du «Y en a point comme nous ») ou vieux et jeunes se tutoient et se flattent à qui mieux mieux sans se respecter plus que ça...

En attendant que les jeunes auteurs se bougent...

Il est remarquable, ici et maintenant , qu’aucun de nos jeunes écrivains, pas plus en Suisse romande que chez nos Confédérés – à deux ou trois exceptions près - ne dise mot de ce qui nous arrive dans ce pays à l’unisson du monde globalisé, ni ne s’impose par le projet conséquent d'une œuvre ou par une écriture personnelle forte.

Une association de jeunes écrivains, sous le sigle d’AJAR, prétendait ouvrir les fenêtres de la salle de paroisse de la littérature romande. Or qu’a-t-on vu en émerger jusque-là ? Une jolie chose bricolée en collectif, des parodies de séries télé, des lectures en plein air et autres interventions ludiques, mais encore ? Déjà qu’il me semblait aberrant que des écrivains se rassemblassent en fonction de leur jeune âge. Mais quelle œuvre significative est-elle en train de se faire chez ces trentenaires en «fin de droit», alors que Ramuz signait son premier chef-d’œuvre à 24 ans et qu’avant leur trentième année Dürrenmatt multipliait nouvelles et pièces de théâtre percutantes, tandis que Barilier publiait le mémorable Passion ?

L’on m’objectera que Joël Dicker n’avait «que» 27 ans lorsqu’il a conquis le monde avec La vérité sur l’affaire Harry Quebert, mais après ? Que prouve un succès aussi fracassant, consacrant un storyteller de talent, sinon que l’habileté passe désormais pour du génie et que la standardisation générale nivelle la littérature ? Et comment en accuser Dicker ? Et comment reprocher aux jeunes auteurs de se lancer dans la course alors que l'esprit de management fausse toutes les données ?

La vraie littérature est filiation entre sans-âge

Ce qu’il y a de redoutable, pour un jeune écrivain d’aujourd’hui, est que le critère de son âge altère autant l’image qu’on a de lui que sa propre perception et le comportement qui en découle. On voit ainsi, chez un Quentin Mouron, sûrement le plus doué des jeunes auteurs romands actuels, et qui a amorcé un vrai semblant de début d’œuvre, une propension à gesticuler qui tend, notamment sur Facebook, à propager de sa personne, dont je sais d’expérience qu’elle vaut mieux que ça, une image de prétentieux cynique autosatisfait, voire vulgaire, multipliant les «attention j’arrive !» Or les médias ne demandent que ça, et plus encore les réseaux sociaux dont la stupidité de masse ne cesse de croître.

Et pourtant: et pourtant, je le sais, Quentin ne cesse de lire et de s’abreuver aux sources de la vraie littérature. Il y a chez lui du jeune coquin célinien capable de renouer avec l’idée picaresque et d’admirer Gombrowicz ou Madame Bovary. De la même façon, son contemporain Bruno Pellegrino, bientôt vieux jeunot de l 'AJAR, est allé visiter Gustave Roud post mortem comme nous y sommes allés, par le tram des prés, cinquante ans plus tôt, pour en tirer un livre affirmant bel et bien une filiation féconde..

A vingt-cinq ans, j’ai rencontré Georges Haldas pour la première fois, qui avait l’âge de ma mère et que j’ai retrouvé maintes fois autour d'un verre (et souvent de plusieurs) sans jamais le tutoyer alors même qu’il me parlait comme à un pair. À la même époque, j’ai fait la connaissance d’un fabuleux jeune homme de 87 ans, au nom de Joseph Czapski, peintre et écrivain polonais hors norme qui fut à la fois un témoin des pires horreurs du siècle (il a échappé de justesse au massacre de Katyn et de plus de 10.000 camarades polonais massacrés par Staline), un artiste dont l’œuvre n’a cessé de se revivifier alors que le grand âge minait sa grande carcasse et que sa vue baissait jusqu’à la cécité – il est mort peu avant le cap de la centaine, en 1993 -, et ce m’est aujourd’hui un honneur et un bonheur de me rappeler tout ce qu’il m’a apporté en tâchant de contribuer modestement à sa survie par un livre qui me fait oublier mes putains de douleurs articulaires et consorts.

Tout ça pour dire que la vraie littérature, l’art éternel et la poésie qui transcende les siècles – que tout ça est sans âge, etc.

Dessins: Léonard de Vinci

Très intéressé, et même personnellement touché, par la réflexion que développe Simon Leys, dans Le Studio de l’inutilité, sur le lien, dans la littérature et les arts chinois, entre éthique et esthétique. Il part de propos d’un peintre néo-zélandais, Colin McCahon (1919-1987) qui déclarait à un sien ami : «Mon prochain ensemble de peintures devrait être meilleur, et pourtant je ne me sens pas encore capable de mieux peindre. Pour le moment mon effroyable problème est qu’il me faudra d’abord devenir un homme meilleur avant de pouvoir faire de la meilleure peinture ».

Très intéressé, et même personnellement touché, par la réflexion que développe Simon Leys, dans Le Studio de l’inutilité, sur le lien, dans la littérature et les arts chinois, entre éthique et esthétique. Il part de propos d’un peintre néo-zélandais, Colin McCahon (1919-1987) qui déclarait à un sien ami : «Mon prochain ensemble de peintures devrait être meilleur, et pourtant je ne me sens pas encore capable de mieux peindre. Pour le moment mon effroyable problème est qu’il me faudra d’abord devenir un homme meilleur avant de pouvoir faire de la meilleure peinture ».  Ma liste du jour est consacrée à Ceux qui tournent la page, avec un coup de pied de l’âne au paltoquet Ueli Maurer, Président de la Confédération helvétique pour une année, qui a osé dire, à Pékin, qu’il fallait « tirer un trait sur Tiananmen », tout à fait dans la tradition des larbins capitalistes du totalitarisme soviétique ou chinois, entre autres idiots utiles. J’ai noté cela en marge de la lecture du chapitre consacré, dans Le studio de l’inutilité de Simon Leys, à l’évolution de la Chine actuelle et, plus précisément, à la résistance héroïque de Liu Xiaobo et à la Charte 08.

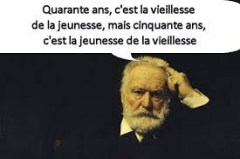

Ma liste du jour est consacrée à Ceux qui tournent la page, avec un coup de pied de l’âne au paltoquet Ueli Maurer, Président de la Confédération helvétique pour une année, qui a osé dire, à Pékin, qu’il fallait « tirer un trait sur Tiananmen », tout à fait dans la tradition des larbins capitalistes du totalitarisme soviétique ou chinois, entre autres idiots utiles. J’ai noté cela en marge de la lecture du chapitre consacré, dans Le studio de l’inutilité de Simon Leys, à l’évolution de la Chine actuelle et, plus précisément, à la résistance héroïque de Liu Xiaobo et à la Charte 08. Commencé de lire aujourd’hui Les Misérables, avec un très vif, immédiat intérêt. La figure de Bienvenu l’évêque des pauvres est très attachante dès les premiers chapitres, et je me réjouis de passer du temps en sa compagnie. Tout de suite on est dans le christianisme de la miséricorde et de la compassion. Victor Hugo avait 60 ans quand le livre a paru, mais quelle extraordinaire vitalité dans l’écriture et quelle pénétration tendre dans l’approche de son personnage. J’ai dévoré les cent premières pages en lisant, parallèlement, les premiers chapitres de Napoléon le petit, évoquant la trahison de Napoléon Bonaparte. Là encore, le souffle incroyable du poète-polémiste est irrépressible.

Commencé de lire aujourd’hui Les Misérables, avec un très vif, immédiat intérêt. La figure de Bienvenu l’évêque des pauvres est très attachante dès les premiers chapitres, et je me réjouis de passer du temps en sa compagnie. Tout de suite on est dans le christianisme de la miséricorde et de la compassion. Victor Hugo avait 60 ans quand le livre a paru, mais quelle extraordinaire vitalité dans l’écriture et quelle pénétration tendre dans l’approche de son personnage. J’ai dévoré les cent premières pages en lisant, parallèlement, les premiers chapitres de Napoléon le petit, évoquant la trahison de Napoléon Bonaparte. Là encore, le souffle incroyable du poète-polémiste est irrépressible.  Sollers aborde d’abord la question de l’enfance, le lieu actuellement le plus sous pression et le plus entamé, selon lui. L’enfance est importante pour la constitution réelle de l’expérience intérieure, affirme-t-il comme un grand. Belle découverte ! Mais il a des arguments existentiels qui dépassent la platitude : en son enfance, JK a connu l’expérience totalitaire, comme elle le raconte dans Le vieil homme et les loups. De son côté, il dit avoir eu le privilège de vivre dans une famille totalement anglophile. Sous l’Occupation, on écoute Radio-Londres. Sa famille a pour principe de vérité que les Anglais ont toujours raison. Cite ensuite les messages personnels surréalistes entendus par l’enfant de 6 ans : J’aime les femmes en bleu, je répète, j’aime les femmes en bleu, ou Nous nous roulerons sur le gazon… Sonconcept d’acier remontant à ce temps : ni Vichy, ni Moscou. De son côté, Julia Kristeva évoque le milieu totalitaire dans lequel elle a vécu, jusqu’à la mort de son père littéralement « assassiné » dans un hôpital communiste, peu avant la chute du Mur de Berlin, et l’évolution des échanges de langage actuels, de plus en plus virtuels et inconsistants. Tout cela plutôt intéressant.

Sollers aborde d’abord la question de l’enfance, le lieu actuellement le plus sous pression et le plus entamé, selon lui. L’enfance est importante pour la constitution réelle de l’expérience intérieure, affirme-t-il comme un grand. Belle découverte ! Mais il a des arguments existentiels qui dépassent la platitude : en son enfance, JK a connu l’expérience totalitaire, comme elle le raconte dans Le vieil homme et les loups. De son côté, il dit avoir eu le privilège de vivre dans une famille totalement anglophile. Sous l’Occupation, on écoute Radio-Londres. Sa famille a pour principe de vérité que les Anglais ont toujours raison. Cite ensuite les messages personnels surréalistes entendus par l’enfant de 6 ans : J’aime les femmes en bleu, je répète, j’aime les femmes en bleu, ou Nous nous roulerons sur le gazon… Sonconcept d’acier remontant à ce temps : ni Vichy, ni Moscou. De son côté, Julia Kristeva évoque le milieu totalitaire dans lequel elle a vécu, jusqu’à la mort de son père littéralement « assassiné » dans un hôpital communiste, peu avant la chute du Mur de Berlin, et l’évolution des échanges de langage actuels, de plus en plus virtuels et inconsistants. Tout cela plutôt intéressant. Assez impressionné, ce soir, par l’apparition des Indiens Quechuas des hautes terres du Pérou, à la télé, dans l’émission Rendez-vous en terre inconnue. Ces visages, ces belles gens, cette immense nature, tout cela fait du bien même si je regimbe un peu à l’idée qu’on en fasse du spectacle ; mais enfin dans le genre c’est le moins pire, me semble-t-il, et voir ces bonnes gens, les entendre parler de leur vie est un réel bonheur et une sorte de preuve d’humanité dans le magma des médias de l’ère du vide.

Assez impressionné, ce soir, par l’apparition des Indiens Quechuas des hautes terres du Pérou, à la télé, dans l’émission Rendez-vous en terre inconnue. Ces visages, ces belles gens, cette immense nature, tout cela fait du bien même si je regimbe un peu à l’idée qu’on en fasse du spectacle ; mais enfin dans le genre c’est le moins pire, me semble-t-il, et voir ces bonnes gens, les entendre parler de leur vie est un réel bonheur et une sorte de preuve d’humanité dans le magma des médias de l’ère du vide.  « Mon œuvre, écrivait Walter Benjamin, a quelque chose d'un taillis dans lequel il n'est pas aisé de dégager mes traits décisifs. En cela je suis patient. Je n'écris que pour être relu. Je compte sur le temps qui suivra ma mort. Seule la mort fera ressortir de l'oeuvre la figure de l'auteur. Alors on ne pourra plus méconnaître l'unité de mes écrits…

« Mon œuvre, écrivait Walter Benjamin, a quelque chose d'un taillis dans lequel il n'est pas aisé de dégager mes traits décisifs. En cela je suis patient. Je n'écris que pour être relu. Je compte sur le temps qui suivra ma mort. Seule la mort fera ressortir de l'oeuvre la figure de l'auteur. Alors on ne pourra plus méconnaître l'unité de mes écrits… Je lis ces jours Les Misérables, que je croyais avoir lu depuis longtemps, mais non : jamais vraiment. J’en connaissais l’histoire par des extraits, un film peut-être, un grand spectacle théâtral mais de Victor Hugo je n’avais jamais vraiment lu, et tardivement que le prodigieux Homme qui rit, sans compter des milliers de vers mémorisés autour de mes treize ans. Resongeant alors aux sophismes d’un Pierre Bayard, qui prétend que parler d’un livre sans l’avoir lu est tout à fait légitime et qu’il y a diverses façons de lire, je me dis une fois de plus que, tout au contraire, lire n’a de sens que celui qu’un enfant découvre, une lettre après l’autre, un mot après l’autre, une phrase après l’autre, une page après l’autre, à savoir le sens d’un nouvel accès au monde qui fait de la lecture un sésame, de lire un bonheur sans pareil, et de relire une expérience de plus…

Je lis ces jours Les Misérables, que je croyais avoir lu depuis longtemps, mais non : jamais vraiment. J’en connaissais l’histoire par des extraits, un film peut-être, un grand spectacle théâtral mais de Victor Hugo je n’avais jamais vraiment lu, et tardivement que le prodigieux Homme qui rit, sans compter des milliers de vers mémorisés autour de mes treize ans. Resongeant alors aux sophismes d’un Pierre Bayard, qui prétend que parler d’un livre sans l’avoir lu est tout à fait légitime et qu’il y a diverses façons de lire, je me dis une fois de plus que, tout au contraire, lire n’a de sens que celui qu’un enfant découvre, une lettre après l’autre, un mot après l’autre, une phrase après l’autre, une page après l’autre, à savoir le sens d’un nouvel accès au monde qui fait de la lecture un sésame, de lire un bonheur sans pareil, et de relire une expérience de plus…