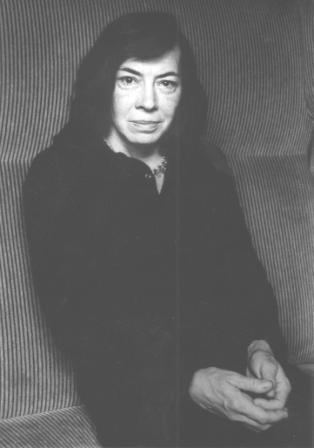

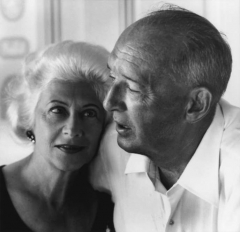

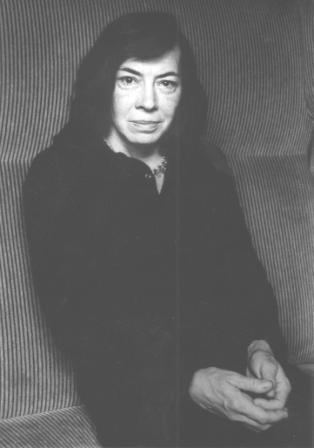

Graham Greene la considérait comme « un poète de l’appréhension », et Patricia Highsmith avouait elle-même qu’elle ne s’intéressait guère à la littérature policière. Rencontre (en 1988) à Aurigeno, avec l’auteure de Catastrophes. Patricia Highsmith a passé de nombreuses années en France, en Italie et en Suisse, mais c'est aux States que ses livres nous ramènent à tout coup...

En dépit de la célébrité que lui ont valu ses romans et ses recueils de nouvelles, notablement amplifiée par les adaptations cinématographiques de ses livre (signées Hitchcock, Clément, Wenders, Miller ou Chabrol, notamment), l’œuvre de Patricia Highsmith demeure relativement mal connue, à tout le moins sujette à malentendu. On croit avoir tout dit, à propos de son auteur, en lui donnant du « maître du suspense », et la présentation de ses livres ne laisse d’accentuer l’impression qu’il s’agit là strictement de littérature policière.

Or, même s'il n’y a pas de vergogne à cela, le fait est que l’écrivain nous passionne pour d’autres motifs que des intrigues bien filées à cadavres dans le placard. Ainsi, celle que Graham Greene qualifiait de « poète de l’appréhension » est-elle surtout la plus sensible et pénétrante observatrice des situations sociales contemporaines et un témoin conséquent des névroses actuelles. Son regard apparemment impitoyable procède à vrai dire d’une sensibilité exacerbée et d’une profonde tendresse pour tous ceux-là qui subissent le poids du monde en général, et les atteintes de l’humaine vilenie en particulier.

Avec Le Journal d’Edith, Patricia Highsmith a brossé un inoubliable portrait de femme esseulée à l’époque de la guerre du Vietnam. Et de même L’Empreinte du faux, que l’on considère volontiers comme son meilleur roman, relève-t-il de la littérature psychologique la plus subtile. En outre, à côté de petites merveilles, comme on en trouve à foison dans les recueils de nouvelles de L’Amateur d’escargots, du Rat de Venise, de L’épouvantail ou du Jardin des disparus, entre autres, Patricia Highsmith a progressivement développé un registre d’observation qui fait d’elle, avec des romans tels Eaux profondes, Ces gens qui frappent à la porte ou encore Une créature de rêve, la portraitiste la plus aiguë de l’Amérique moyenne en sa conformité de fauteuse de déprimes.

Avec Le Journal d’Edith, Patricia Highsmith a brossé un inoubliable portrait de femme esseulée à l’époque de la guerre du Vietnam. Et de même L’Empreinte du faux, que l’on considère volontiers comme son meilleur roman, relève-t-il de la littérature psychologique la plus subtile. En outre, à côté de petites merveilles, comme on en trouve à foison dans les recueils de nouvelles de L’Amateur d’escargots, du Rat de Venise, de L’épouvantail ou du Jardin des disparus, entre autres, Patricia Highsmith a progressivement développé un registre d’observation qui fait d’elle, avec des romans tels Eaux profondes, Ces gens qui frappent à la porte ou encore Une créature de rêve, la portraitiste la plus aiguë de l’Amérique moyenne en sa conformité de fauteuse de déprimes.

Une visite à Aurigeno

Une visite à Aurigeno

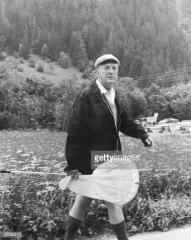

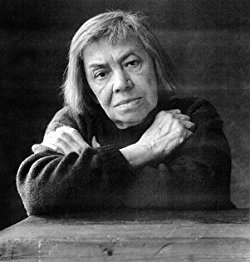

Patricia Highsmith habite une assez modeste demeure de pierre, au revers ombreux d’une vallée de la Suisse italienne, entre une large rivière aux eaux lustrales et d’austères contreforts montagneux couverts de châtaigniers. Deux chats, une cheminée, un minuscule atelier à écrire donnant sur une bande de ciel limpide au-dessus des monts enneigés ; solitude, silence, simplicité, et pas un soupçon d’esbroufe non plus dans la conversation de l'écrivain.

- Dans quelles circonstances avez-vous commencé d’écrire ?

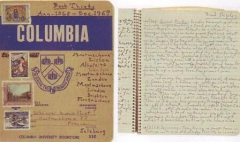

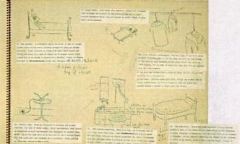

- Vers l’âge de 15 ans, j’ai écrit un long poème, d’un ton très romantique, resté sans suite. Puis, à seize ans, je me suis mis à écrire des nouvelles, assez timidement, pour le journal du collège. C’était le même genre d’histoires que j’écris aujourd’hui. L’une d’elles racontait l’histoire d’un homme qui prend une jeune fille en auto-stop. Rien de méchant n’advenait finalement, mais c’était bel et bien un écrit « à suspense », comme on dit. Certaines de ces nouvelles ont été reprises telles quelles dans L’Amateur d’escargots, comme Les larmes d’amour, évoquant les chamailleries féroces de deux vieilles dames. Je l’ai écrite à dix-sept ans. En ce temps-là, ma famille vivait à Gramercy Park, à New York, et il y avait là de charmantes vieillardes très riches qui m’ont donné cette idée. À dix-neuf ans, j’ai écrit L’héroïne, l’histoire de la jeune gouvernante qui, pour monter son dévouement en assumant le sauvetage des enfants dont elle a la charge, met le feu à la maison de ses employeurs. Mais le journal de l’université n’en a pas voulu, la jugeant trop violente.

- Vers l’âge de 15 ans, j’ai écrit un long poème, d’un ton très romantique, resté sans suite. Puis, à seize ans, je me suis mis à écrire des nouvelles, assez timidement, pour le journal du collège. C’était le même genre d’histoires que j’écris aujourd’hui. L’une d’elles racontait l’histoire d’un homme qui prend une jeune fille en auto-stop. Rien de méchant n’advenait finalement, mais c’était bel et bien un écrit « à suspense », comme on dit. Certaines de ces nouvelles ont été reprises telles quelles dans L’Amateur d’escargots, comme Les larmes d’amour, évoquant les chamailleries féroces de deux vieilles dames. Je l’ai écrite à dix-sept ans. En ce temps-là, ma famille vivait à Gramercy Park, à New York, et il y avait là de charmantes vieillardes très riches qui m’ont donné cette idée. À dix-neuf ans, j’ai écrit L’héroïne, l’histoire de la jeune gouvernante qui, pour monter son dévouement en assumant le sauvetage des enfants dont elle a la charge, met le feu à la maison de ses employeurs. Mais le journal de l’université n’en a pas voulu, la jugeant trop violente.

- Vos parents voyaient-ils votre vocation littéraire d’un bon œil ?

- Pas spécialement. Mais comme ils étaient eux-mêmes très indépendants (ma mère était dessinatrice de mode), ils me laissaient faire ce que je voulais de mes loisirs.

- Avez-vous eu des maîtres à écrire, ou y a-t-il eu des écrivains qui vous aient influencée d’une manière ou de l’autre ?

- Je n’ai été l’héritière de personne, ni n’ai singé quiconque. Dans mes lectures de jeunesse, j’ai beaucoup aimé Dickens et Dostoïevski, ainsi que Henry James, mais plus pour leur façon de penser que pour leur style.

- Comment L’Inconnu du Nord-Express, votre premier livre, a-t-il été accueilli ?

- Comment L’Inconnu du Nord-Express, votre premier livre, a-t-il été accueilli ?

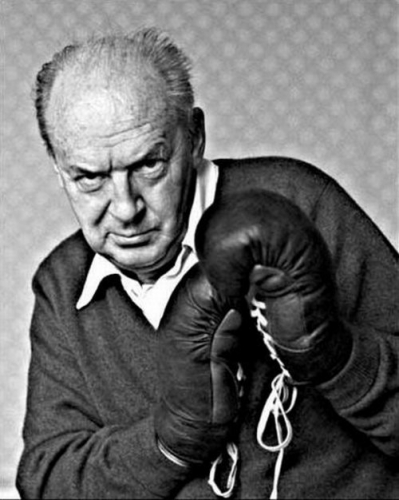

- J’ai eu de la chance. En premier lieu, je n’ai pas eu de peine à trouver un éditeur. Et puis, après qu’une note l’eut signalé dans le New Yorker, Alfred Hitchcock en a aussitôt acquis les droits, pour en tirer son film en 1951, deux ans après la sortie du livre.

- Êtes-vous satisfaite des adaptations de vos livres au cinéma ?

- Il y en a d’excellentes, comme les deux films qui ont été réalisés récemment par la télévision allemande, d’après Le cri du hibou et Eaux profondes. Et puis il y en a d’autres qui m’ont décue, comme l’adaptation du même Eaux profondes par Michel Deville, dont je n’ai pas compris la fin. Depuis lors, j’exige de voir le synopsis. Ce que j’avais demandé pour Le cri du hibou de Chabrol, dont j’ai reçu le script un peu tard…Bref, à l’heure qu’il est, j’ai six propositions concernant Une créature de rêve, mais aucune ne me paraît convenir.

- En règle générale, pensez-vous que la critique vous rende justice ?

- Je viens d’avoir la très heureuse surprise, dans la livraison de janvier 1988 du New Yorker, de lire une présentation de mon œuvre, signée Terrence Rafferty, qui s’étend sur trois pleines pages. C’est bien la première fois en quarante ans. Parce qu’il faut dire que je subis le contrecoup de cette manie, particulièrement marquée aux Etats-Unis, de tout classer et étiqueter. En ce qui me concerne, je n’ai jamais décidé d’écrire des histoires « criminelles ». Je ne choisis pas mes sujets en fonction d’un goût quelconque du public, et je ne me suis jamais intéressée non plus à la littérature policière du genre de celle d’Agatha Christie. Simplement, j’écris ce que je ressens, qui détermine mon besoin de l'exprimer. D’ailleurs, vous aurez remarqué que des livres tels que Le Journal d’Edith, L’empreinte du faux ou Une créature de rêve n’ont rien à voir avec le genre policier.

- À propos du Journal d’Edith, justement : quel en a été le point de départ ? Aviez-vous une idée claire de ce que vous alliez y dire au moment de l’entreprendre ?

- À propos du Journal d’Edith, justement : quel en a été le point de départ ? Aviez-vous une idée claire de ce que vous alliez y dire au moment de l’entreprendre ?

- Oui, j’ai besoin de savoir où je vais, même si je m’écarte évidemment de tel ou tel plan initial. En ce qui concerne Le Journal d’Edith, il y avait en outre la nécessité de se documenter sur les aspects politiques de l’époque. Quant aux thèmes que j’entendais aborder, il y en avait trois : le traumatisme représenté par la guerre au Vietnam ; la dérive de Cliffie, le fils d’Edith, qui incarne d’abord tous les espoirs de celle-ci, et finit par dérailler comme tant d’adolescents fuyant dans l’alcool, la drogue ou les positions extrémistes ; enfin la situation d’Edith elle-même, trompée et exploitée comme l’ont été tant de femmes en dépit des beaux discours sur la libération qui se tenaient alors dans les milieux les plus « éclairés ».

- Vous paraissez vivre loin de tout, et cependant vous abordez, et dans les nouvelles de Catastrophes plus que jamais, des thèmes très actuels. Vous restez donc attentive à ce qui se passe dans le monde…

- Vous paraissez vivre loin de tout, et cependant vous abordez, et dans les nouvelles de Catastrophes plus que jamais, des thèmes très actuels. Vous restez donc attentive à ce qui se passe dans le monde…

- Il est vrai que je ne fréquente guère les endroits où il faut se faire voir, à commencer par le milieu littéraire où je n’ai que quelques amis éditeurs. En fait, je préfère la fréquentation des peintres à celle des écrivains. Cela dit, je me tiens au courant de l’actualité, par les journaux et la radio, mais je n’ai pas de télévision chez moi, faute de temps et crainte aussi de voir du sang. Actuellement, je suis écoeurée par ce qui se passe dans les territoires occupés. Plus précisément j’ai honte de voir mon pays, les Etats-Unis, consacrer tant d’argent à la politique de génocide d’Israël. Quant aux nouvelles de Catastrophes, il est évident que certaines d’entre elles ont également exigé une documentation précise. J’ai donc préparé des dossiers avec des coupures de presse dont je me suis amplement servie. Ainsi en va-t-il de l’histoire où il est question du scandale de l’élimination des déchets nucléaires, ou de celle qui évoque la gabegie régnant dans certains pays africains.

- Qu’aimeriez-vous apporter à votre lecteur ?

- J’espère lui donner un certain plaisir, et peut-être une nouvelle façon de voir les choses, qui sait ? Peut-être même un soutien, un bonheur ici et là, ce qui n’est pas négligeable, je crois, par rapport à la vie si pesante parfois.

- Et de votre côté, qu’attendez-vous de votre lecteur ?

- Je ne crois pas être en droit d’exiger de lui quoi que ce soit. Si je ne suis pas capable de le captiver, c’est de ma faute. J’espère cependant que mes lecteurs ne sautent pas de paragraphe…

- Pensez-vous que la littérature puisse être engagée ?

- Il le faudrait, mais j’insiste sur ce conditionnel. Peut-être un Albert Camus y est-il parvenu ? Mais quant à moi, je ne m’en soucie guère. À vrai dire je suis sceptique à cet égard. Disons que cela devrait pouvoir se faire, le plus efficacement, par la satire…

- Quelles sont les qualités humaines que vous préférez ?

- La patience et l’honnêteté.

- À lire beaucoup de vos histoires, l’on pourrait s’imaginer que vous êtes cruelle et pessimiste. Qu’est-ce à dire ?

- Je ne crois pas être cruelle. J’essaie plutôt de n’être pas trop sentimentale. Je pense que je suis partagée entre le pessimisme et certain espoir. Mais savoir ce qui prédomine…

- Si l’on vous offrait de vous réincarner sous une forme animale, laquelle choisiriez-vous ?

- J’aimerais être un éléphant, dans son milieu naturel. Ou bien un petit poisson dans un récif de corail. Mais je préfère, à tout prendre, l’idée de l’éléphant, à cause de son intelligence et de sa longue vie…

- Si un enfant vous demandait de décrire Dieu, que lui diriez-vous ?

- Je lui dirais que c’est un nom qui signifie beaucoup de choses. Je lui dirais que Dieu a été inventé par l’homme primitif qui cherchait à surmonter sa peur des éléments, parce que c’est ce que je crois. Je lui dirais aussi que chacun devrait être respectueux de tous les dieux que tous les peuples ont inventés et vénérés. Je lui dirais également que n’importe quel dieu peut devenir le réceptacle du « bien » et de la vertu ou de la morale au sens courant, mais est-ce qu’un enfant comprendrait de telles notions ? Enfin je pense que j’essayerais de lui expliquer que, tout au moins idéalement, un aspect important de l’idée de Dieu, exprimé par la Bible, se résume en le respect de son semblable.

L’exorcisme du pire

À propos de Catastrophes.

Ce sont d’affreuses histoires qu’on lit avec une étrange délectation. Est-ce morbidité de notre part ou défoulement en douceur de quelque cruauté sadique ? Ce qui est sûr, c’est que la volupté du cauchemar s’empare du lecteur…

Comme dans les nouvelles non moins cruellement admirables d’un Paul Bowles, c’est toujours le pire qui arrive dans ces Catastrophes,dont le titre original précise qu’elles sont tantôt « naturelles » et tantôt « non naturelles ». La nature est certes très présente dans les dix récits du recueil, mais il va de soi que l’auteur ne va pas se contenter de nous ressortir les bon vieux typhons, séismes et autres calamités naturelles de sa boîte à malice. Ce n’est pas l’horreur brute ou l’arbitraire dévastateur qui l’intéresse, mais bien plutôt les ravages de l’ancestrale arrogance humaine.

Des médecins autrichiens se livrent, sur des cancéreux, à des expérienvces aboutissant à la prolifération d’excroissances monstrueuses, qui ressurgissent de terre après l’ensevelissement des cadavres. Une baleine magnifique se transforme en torpille vivante après s’être empêtrée dans un champ de mines. À Manhattan, un building flamboyant, véritable symbole de l’hygiène absolue est envahi par des cafards géants. Ou bien c’est une apocalypse nucléaire provoquée par un caprice de la femme du président des Etats-Unis...

Il y a quelque chose du conte « panique » dans ces histoires où l’on tremble en effet comme chez les frères Grimm ou chez Perrault, avec un mélange d’effroi et de fascination. De surcroît, la satire y atteint des sommets, moins marqués jusque-là chez Patricia Highsmith.

Cependant, au-delà de la charge corrosive à connotations politiques, la nouvelliste fait passer une émotion plus profonde, qui relève d’une protestation de moraliste. Jamais, pour autant, elle ne donne dans le genre édifiant. Pas vraiment son genre : tout dans l’ « understatement ». Et cependant elle en dit, des choses, Patricia Highsmith, sur notre sacrée espèce et notre drôle d’époque, de sa position décentrée qu’on pourrait dire « du côté de la vie »…

Patricia Highsmith. Catastrophes. Nouvelles traduites par Jacqueline Robert et Annie Saumont. Calmann-Lévy, 1988.

(Cet entretien avec Patricia Highsmith a été réalisé le 19 février 1988 à Aurigeno, en Suisse italienne. L’ensemble de la présentation a paru dans le Magazine littéraire, en septembre 1988).

Indispensable:

En 1994 a paru, sous le titre général de Dernières nouvelles du crime, un volume de la collection Bouquins, chez Robert Laffont, rassemblant huit recueils de nouvelles de Patricia Highsmith, préfacé par Gabrielle Rolin. Y figurent L'Amateur d'escargots, Le rat de Venise, Toutes à tuer, L'épouvantail, La proie du chat, Le jardin des disparus, Les sirènes du golf et Catastrophes.

Ce recueil fait suite à la publication, à la même enseigne, d'une premier volume consacré aux romans de Patricia Highsmith, à savoir: L'inconnu du Nord-Express, Monsieur Ripley (Plein soleil au cinéma), Ripley et les ombres, Ripley s'amuse (L'ami américain au cinéma) et Sur les pas de Ripley.

Un film documentaire intéressant a été consacré à Patricia Highsmith par Philippe Kohly. Info pour commande: www.dvdpoche.com.

Patricia Highsmith, née le 19 janvier 1921 au Texas, est décédée le 2 février 1995 à Locarno.

Avec Le Journal d’Edith, Patricia Highsmith a brossé un inoubliable portrait de femme esseulée à l’époque de la guerre du Vietnam. Et de même L’Empreinte du faux, que l’on considère volontiers comme son meilleur roman, relève-t-il de la littérature psychologique la plus subtile. En outre, à côté de petites merveilles, comme on en trouve à foison dans les recueils de nouvelles de L’Amateur d’escargots, du Rat de Venise, de L’épouvantail ou du Jardin des disparus, entre autres, Patricia Highsmith a progressivement développé un registre d’observation qui fait d’elle, avec des romans tels Eaux profondes, Ces gens qui frappent à la porte ou encore Une créature de rêve, la portraitiste la plus aiguë de l’Amérique moyenne en sa conformité de fauteuse de déprimes.

Avec Le Journal d’Edith, Patricia Highsmith a brossé un inoubliable portrait de femme esseulée à l’époque de la guerre du Vietnam. Et de même L’Empreinte du faux, que l’on considère volontiers comme son meilleur roman, relève-t-il de la littérature psychologique la plus subtile. En outre, à côté de petites merveilles, comme on en trouve à foison dans les recueils de nouvelles de L’Amateur d’escargots, du Rat de Venise, de L’épouvantail ou du Jardin des disparus, entre autres, Patricia Highsmith a progressivement développé un registre d’observation qui fait d’elle, avec des romans tels Eaux profondes, Ces gens qui frappent à la porte ou encore Une créature de rêve, la portraitiste la plus aiguë de l’Amérique moyenne en sa conformité de fauteuse de déprimes. Une visite à Aurigeno

Une visite à Aurigeno - Vers l’âge de 15 ans, j’ai écrit un long poème, d’un ton très romantique, resté sans suite. Puis, à seize ans, je me suis mis à écrire des nouvelles, assez timidement, pour le journal du collège. C’était le même genre d’histoires que j’écris aujourd’hui. L’une d’elles racontait l’histoire d’un homme qui prend une jeune fille en auto-stop. Rien de méchant n’advenait finalement, mais c’était bel et bien un écrit « à suspense », comme on dit. Certaines de ces nouvelles ont été reprises telles quelles dans L’Amateur d’escargots, comme Les larmes d’amour, évoquant les chamailleries féroces de deux vieilles dames. Je l’ai écrite à dix-sept ans. En ce temps-là, ma famille vivait à Gramercy Park, à New York, et il y avait là de charmantes vieillardes très riches qui m’ont donné cette idée. À dix-neuf ans, j’ai écrit L’héroïne, l’histoire de la jeune gouvernante qui, pour monter son dévouement en assumant le sauvetage des enfants dont elle a la charge, met le feu à la maison de ses employeurs. Mais le journal de l’université n’en a pas voulu, la jugeant trop violente.

- Vers l’âge de 15 ans, j’ai écrit un long poème, d’un ton très romantique, resté sans suite. Puis, à seize ans, je me suis mis à écrire des nouvelles, assez timidement, pour le journal du collège. C’était le même genre d’histoires que j’écris aujourd’hui. L’une d’elles racontait l’histoire d’un homme qui prend une jeune fille en auto-stop. Rien de méchant n’advenait finalement, mais c’était bel et bien un écrit « à suspense », comme on dit. Certaines de ces nouvelles ont été reprises telles quelles dans L’Amateur d’escargots, comme Les larmes d’amour, évoquant les chamailleries féroces de deux vieilles dames. Je l’ai écrite à dix-sept ans. En ce temps-là, ma famille vivait à Gramercy Park, à New York, et il y avait là de charmantes vieillardes très riches qui m’ont donné cette idée. À dix-neuf ans, j’ai écrit L’héroïne, l’histoire de la jeune gouvernante qui, pour monter son dévouement en assumant le sauvetage des enfants dont elle a la charge, met le feu à la maison de ses employeurs. Mais le journal de l’université n’en a pas voulu, la jugeant trop violente. - Comment L’Inconnu du Nord-Express, votre premier livre, a-t-il été accueilli ?

- Comment L’Inconnu du Nord-Express, votre premier livre, a-t-il été accueilli ? - À propos du Journal d’Edith, justement : quel en a été le point de départ ? Aviez-vous une idée claire de ce que vous alliez y dire au moment de l’entreprendre ?

- À propos du Journal d’Edith, justement : quel en a été le point de départ ? Aviez-vous une idée claire de ce que vous alliez y dire au moment de l’entreprendre ? - Vous paraissez vivre loin de tout, et cependant vous abordez, et dans les nouvelles de Catastrophes plus que jamais, des thèmes très actuels. Vous restez donc attentive à ce qui se passe dans le monde…

- Vous paraissez vivre loin de tout, et cependant vous abordez, et dans les nouvelles de Catastrophes plus que jamais, des thèmes très actuels. Vous restez donc attentive à ce qui se passe dans le monde…

Donc le chat devant nos douleurs: peu ou pas de réaction à ma connaissance, mais je n’ai jamais saigné ni pleuré devant mes chats; en revanche j’ai compati aux larmes lorsque mon petit Noiraud m’est revenu gémissant après trois jours d’absence, les extrémités des quatre pattes sectionnées par une faucheuse dans le champ voisin. Et ses yeux exorbités d’incompréhension ! Et ma triste, triste tâche de le conduire à ceux qui le délivreraient de son martyre...

Donc le chat devant nos douleurs: peu ou pas de réaction à ma connaissance, mais je n’ai jamais saigné ni pleuré devant mes chats; en revanche j’ai compati aux larmes lorsque mon petit Noiraud m’est revenu gémissant après trois jours d’absence, les extrémités des quatre pattes sectionnées par une faucheuse dans le champ voisin. Et ses yeux exorbités d’incompréhension ! Et ma triste, triste tâche de le conduire à ceux qui le délivreraient de son martyre...