Avec Insurgés, son roman où s’incarnent de flamboyantes figures de défenseurs de liberté et de bonne vie, dans les maquis du Sud-Est de 39-45, et jusqu’en l’an 2000, l’écrivain marque une belle trace. Retour amont...

Alain Dugrand n’a rien du littérateur en chambre, ni non plus du courtisan parisien : ses livres sont d’un auteur fraternel ouvert aux autres et au grand large. Ainsi, après avoir été de l’équipe fondatrice du journal Libération, il lança le Carrefour des littératures européennes de Strasbourg (1985) et le Festival Etonnants voyageurs de Saint-Malo, avec Michel le Bris. Co-auteur avec sa compagne Anne Vallaeys des populaires Barcelonnettes, il a signé une quinzaine d’essais et de romans, dont Une certaine sympathie (Prix Roger Nimier) et Le 14e Zouave (Prix Léautaud et Prix Louis-Guilloux), où la savoureux « Amarcord » lyonnais (il est né à Lyon en 1946) que constitue Rhum Limonade.

- Qu’est-ce qui vous a amené à l’écriture, et qu’est-ce qui vous y ramène ? Qu’est-ce qui distingue, pour vous, l’écriture journalistique de l’écriture romanesque ? Et comment avez-vous vécu cette cohabitation ?

- Mes lectures, je crois, m’ont porté à écrire, l’admiration des artistes, bien sûr, l’orgueil de composer une musique de mots, un ton, fêtant ce hasard d’être de cette langue. Du journalisme, je conserve l’exaltation de transmettre une part du réel éprouvé, des réalités balbutiantes, des gravités, des fantaisies des choses vues. Mais le journalisme engagé, subjectif, que j’ai aimé s’est corrompu à l’aune de la brièveté imposée par les publicitaires de presse, les caciques des rédactions, ces drogués d’éditorialisme, esclaves d’un instantané exempt d’incorrection. Ainsi, par exemple, j’enrage à la lecture des « papiers » ronron à propos du Pakistan ou de l’Iran. J’aime ces points cardinaux, journaliste, je brûlerais de rapporter comment va la vie là-bas, comment vont les êtres de chair qui nous ressemblent tant, si proches, humains comme nous-mêmes. Le journalisme fut un universalisme. Hélas, les rédac’chefs, l’œil rivé sur la « ligne bleue des Vosges », ont tout sacrifié aux experts en sciences politiques.

Ecrire au fil de la plume, cette jubilation, l’art littéraire seul l’offre. Roman, non-fiction, prose ou poème, peu importe, la liberté est littérature, le journalisme n’est qu’un spectacle mis aux normes.

- Quel est le départ d’Insurgés. D’où vient Max Cherfils ? Etes-vous impliqué personnellement dans l’histoire de ce pays ?

- Insurgés m’est venu chez moi, dans mes cantons d’une Drôme parpaillote, calviniste. Un coin où l’on apprend aux enfants et aux adolescents qu’il faut désobéir. L’âge gagnant, je voulais écrire le paysage, les montagnes sèches, les êtres, les livres qu’ils chérissent, l’histoire dont ils sont imprégnés sans qu’ils le sachent ou l’éprouvent même, un tout. Max Cherfils, héros berlinois, descendant des huguenots du « désert », m’a permis de rendre grâce aux écrivains, aux artistes, aux intellectuels de Weimar, ceux, il me semble, qui incarnent au XXe siècle, la permanence de l’esprit critique, la nécessité de créer envers et contre tout. C’est un hommage privé, enfin, à Jean-Michel Palmier, historien de l’esthétique tôt disparu, passeur d’un sens essentiel entre Allemagne et France. Il changea mes buts avec deux gros volumes, Weimar en exil (Payot).

- Comment avez-vous documenté votre livre ? Dans quelle mesure restez-vous proche des faits et des figures historiques ? Le Patron et Grands Pieds sont-ils des personnages réinventés par vous ou appartiennent-ils à la chronique ?

- A part une carte d’état-major, la consultation de deux ouvrages de voltairiens cultivés du XIXe siècle, notaires savants souvent, je n’ai eu recours à aucune autre documentation. Sinon des marches dans les drailles et les forêts de mon pays bleu, sous le soleil et dans le froid, au cours des saisons de retrouvailles. Je me suis beaucoup penché sur la germination des pêchers, le mûrissement des abricots, le pressoir du raisin de mon pays âpre. Bien sûr, je me suis attaché à des figures d’enfance. Ainsi une demoiselle Giraud, calviniste, vieille et jolie comme un cœur. L’été, dans la canicule, elle lisait les récits polaires de Paul-Emile Victor, l’hiver, les romans de Joseph Conrad, de Lawrence d’Arabie, surtout, qu’elle relisait en juillet, chaque année.

- Le type de résistance que vous décrivez est-il significatif de cette région et de cette population particulières ? Dans quelle mesure les historiens ont-ils rendu justice à ces insurgés.

- « Le Patron », commandant de la Résistance dans nos montagnes à chèvres, je l’ai aimé dans les années 1970. Républicain de sans-culotterie, il redoutait la restauration de la monarchie. « Grands Pieds », alias Francis Cammaerts, était un Londonien d’origine belge, fils de poète bruxellois, bibliothécaire parachuté dans le ciel de Drôme, non loin des vallées dont les chefs-lieux s’appellent Dieulefit et Die. Les importants évoquent peu la micro-histoire de chez moi. Mais il me suffit que le nom Dieulefit découle, par altérations successives, de l’exclamation des Sarrasins découvrant le pays, « Allah ba ! », Dieu l’a faite aussi belle. J’aime que Die, notre capitale, découle de Dea Augusta, villa romaine. C’est pourquoi j’écris de chez moi.

- Quel rapport entretenez-vous avec la langue française et ses variantes régionales ?

- Diable, notre langue ! Langue ouverte, comparable au tissage de l’épuisette à écrevisses, elle laisse passer un sable gorgé d’occitan. J’aime les régionalismes, les mots verts de la vie, des bistrots, les chantournements de Gracq, les langages de l’Alpe dauphinoise, les dialectes, les dingueries orales, les pirouettes de Ponge, les cavalcades de Beyle, le chant des troubadours, des aboyeurs de basse lignée, au bonheur des tournures cousines de Dakar et de la Belle-Province, le hululement des Cap-Corsains, les piapias des Gilles de Binche, ceux des géants de papier, Montaigne et Saint-Simon, Giono, Gide et son Journal, le ton des « petits maîtres », ainsi Henri Calet, tous ceux qui engrossent la jolie langue dans l’ombre projetée des grands Toubabs de la littérature, sans oublier les voyants qui expriment la langue en bouche comme ils l’écrivent, ainsi Nicolas Bouvier, que je tiens comme « écrivain monde » en français...

Rebelles de tradition

Certains livres ont la première vertu de nous faire du bien au cœur autant qu’aux sens ou à ce qu’on appelle l’âme, entendue comme la part immortelle de l’humain, et ainsi en va-t-il de la tonifiante chronique romanesque d’Insurgés, où de belles personnes aux visages façonnés par un âpre et beau pays, entre Vercors et Provence, se solidarisent face à l’envahisseur nazi. En cette terre de parpaillots souvent persécutés (20.000 hommes et femmes seront déportés en 1850, notamment) débarque de Berlin, à la veille de la guerre, le jeune Maximilian Cherfils dont les ancêtres, natifs de Fénigourd, s’en sont exilés en Prusse. Au lendemain de la Nuit de cristal, ce farouche individualiste de 18 ans, épris de littérature et de jazz, fuit l’Allemagne hitlérienne et s’intègre vite dans la communauté montagnarde, grâce au pasteur Barre et à la belle et bonne veuve Nancy Mounier dont il devient l’ami-amant et le complice en résistance dès lors que s’établit le réseau du Sud-Est dirigé par deux chefs anticonformistes.

Loin de représenter un roman de plus « sur » la Résistance, même s’il en révèle un aspect peu connu (de type libertaire et internationaliste, échappant à la discipline militaire), Insurgés module plutôt un art de vivre libre en détaillant merveilleusement l’économie de survie qui s’instaure, les solidarités qui se nouent (des milliers d’enfants juifs planqués spontanément par la population) tandis que les « travailleurs de la nuit » agissent en commandos. Autour de la figure centrale de Max, rayonnant bien après la guerre sur une sorte d’Abbaye de Thélème rabelaisienne, cette philosophie d’une « liberté heureuse » se transmet aux plus jeunes. Il en résulte un éloge implicite de tout ce qui rend la vie meilleure et les gens moins formatés, modulé dans une langue vivante et chatoyante, inventive et roborative.

Alain Dugrand. Insurgés. Fayard, 225p.

Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 15 janvier 2008.

Question mode de vie on était aussi en phase : Kevin se faisait un joli salaire chez Microsoft et Marjo n’aimait pas trop les animaux à cause des déprédations sur le mobilier et des voisins, même au septième étage.

Question mode de vie on était aussi en phase : Kevin se faisait un joli salaire chez Microsoft et Marjo n’aimait pas trop les animaux à cause des déprédations sur le mobilier et des voisins, même au septième étage.

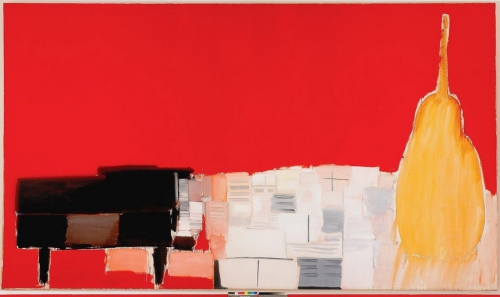

Mais l’écrivain ne s’en tient pas à cette dimension spirituelle, évidemment essentielle, correspondant pour Staël à une incessante quête du sens de la vie. De fait, Stéphane Lambert aborde d’autres aspects, plus triviaux, mais non moins importants pour la compréhension d’un homme à multiples facettes.

Mais l’écrivain ne s’en tient pas à cette dimension spirituelle, évidemment essentielle, correspondant pour Staël à une incessante quête du sens de la vie. De fait, Stéphane Lambert aborde d’autres aspects, plus triviaux, mais non moins importants pour la compréhension d’un homme à multiples facettes.