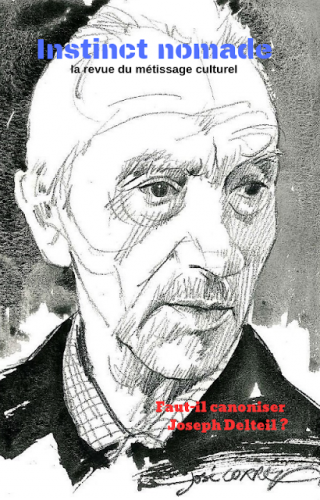

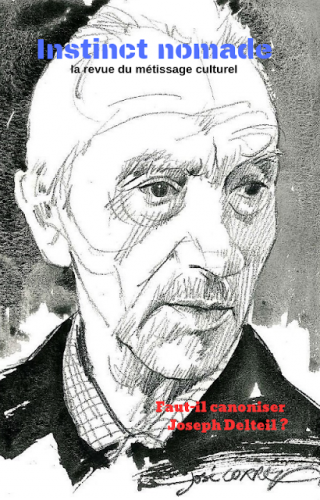

Survivant mieux qu’un immortel académique, le chantre par excellence de la vie belle, « bonhomme inouï », nous revient par le truchement d’une très substantielle livraison de la revue « Instinct nomade », pilotée par le timonier Bernard Deson. C’est l’occasion de refaire le parcours d’un auteur adulé en sa jeunesse, oublié quelque temps, puis ressuscité au titre de «saint laïc», en attendant la caution fort heureusement improbable du Vatican…

Survivant mieux qu’un immortel académique, le chantre par excellence de la vie belle, « bonhomme inouï », nous revient par le truchement d’une très substantielle livraison de la revue « Instinct nomade », pilotée par le timonier Bernard Deson. C’est l’occasion de refaire le parcours d’un auteur adulé en sa jeunesse, oublié quelque temps, puis ressuscité au titre de «saint laïc», en attendant la caution fort heureusement improbable du Vatican…

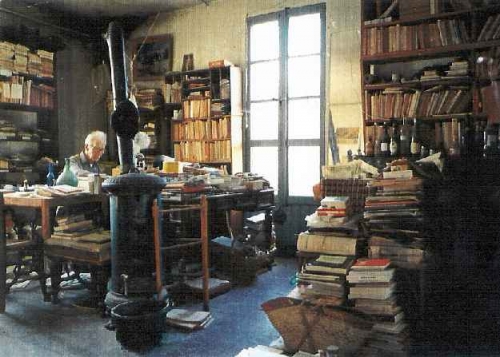

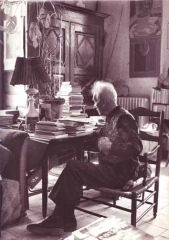

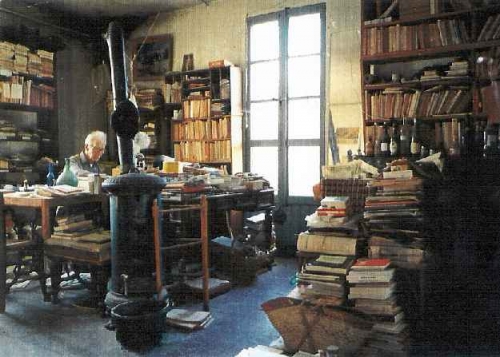

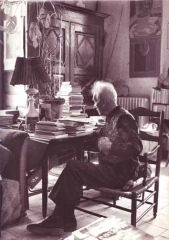

Figure éminemment originale de la littérature française du XXe siècle, Joseph Delteil (1894-1978), quoique massivement méconnu du grand public actuel, pourrait être dit un grand écrivain mineur - remarquable à la fois par son style et son mode de vie de véritable personnage,pittoresque à souhait -, au même titre qu’un Paul Léautaud ou un Albert Cossery. Comme ces deux derniers à la ville, Delteil figurait, au milieu de ses vignes du Languedoc, une manière d’individualiste à tout crin féru d’amitiés vraies, anarchiste en apparence mais ancré au plus profond de la civilisation paysanne traditionnelle, dont il situait le paradis perdu au paléolithique. Son opposition farouche à une société fondée sur le profit et l’aveugle fuite en avant au nom d’un hypothétique progrès, ses positions incessamment réaffirmées contre la guerre, la violence et la déshumanisation, avaient fait de lui, dans les années 60, une sorte de précurseur de mai 68, un peu à l’image du « philosophe dans les bois » américain Henry David Thoreau, sans qu’il devienne pour autant un «auteur culte» de la jeunesse, et ce malgré ce qu’il y avait chez lui de l’hédoniste, à l’instar de son ami Henry Miller, ou de l’utopiste à pieds nus propre à séduire les hippies.

D’un autre point de vue, l’homme vivant au quotidien comme une espèce de bienheureux avéré avec sa chère vieille moitié américaine, dans leur mas des environs de Montpellier, d’aucuns le déclarèrent «saint laïc », et voici que, dès son introduction au très substantiel numéro que sa revue Instinct nomadeconsacre cette année à Delteil, Bernard Deson n’hésite pas à en appeler à un procès en canonisation vaticane style santo subitopost mortem, non sans un grain de sel de joviale ironie…

De sainte Jeanne à Jésus-le-retour

Mais après tout pourquoi pas ? Le paroissien n’était certes pas du genre béni-oui-oui, qui déclarait volontiers « je suis chrétien, voyez mes ailes, je suis païen, voyez mon cul », et pourtant un véritable esprit évangélique traverse toute son œuvre, autant que sa vie a été marquée - comme celle de François d’Assise auquel il consacra une biographie à sa façon, - par une période joyeusement dissolue, dans le Paris des années folles, suivie d’une longue retraite de vigneron-poète dont le meilleur autoportrait en mouvement se déploie, en langue infiniment savoureuse, dans son dernier livre qu’on pourrait fort bien conseiller comme sa meilleur introduction, intitulé La Deltheillerie et faisant office à la fois de mémoires et de vibrant et très vivant credo, où d’emblée il nous le rappelle : « Je dis souvent : je, , mais c’est le pluriel, c’est le je de l’homme »…

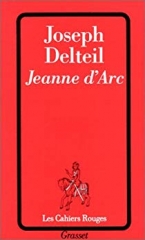

« Monté » à Paris au début des années 1920 avec ses rudes sabots de fils de bûcheron du Sud-Ouest, Delteil connut la célébrité au cap de sa trentaine, après trois premiers livres concélébrés par Aragon et André Breton, avec une évocation biographique de Jeanne d’Arc jugée triviale ou au contraire trop chrétienne par les uns (Breton, rejetant son disciple surréaliste d’un temps, parla de « vaste saloperie ») alors qu’un Paul Claudel, catholique et poète de génie, y flairait le fumet d’un futur « grand écrivain »…

Bref, la petite péquenote, béatifiée en 1920, valut à Delteil le prix Femina et d’abondantes rentrées d’argent qu’il claqua en émule de Don Juan, et, plus durablement, inspira La Passion de Sainte Jeanne au cinéaste danois Carl Dreyer (avec un certain Antonin Artaud et un non moins certain Antonin Artaud dans sa distribution), chef-d’œuvre du muet dont chacune et chacun pourra vérifier tout à l’heure (sur Youtube ou via Vimeo, avec l’ajout d’un Lamentate d’Arvo Pärt) qu’il n’a pas pris une ride…

Or en quoi la Jeanne de Delteil et Dreyer rompait-elle avec l’imagerie plus ou moins conventionnelle voire sulpicienne de la tradition ? En cela qu’elle y apparaissait en son humble chair vibrante de paysanne aussi charnellement présente qu’inspirée en son regard tout pur (le visage fascinant de Renée Falconelli, tondue par le réalisateur, y contribuait notablement), proche en cela d’un Jésus II à venir 20 ans plus tard sous les traits d’un échappé d’asile de fous entraînant, plus fou que le Christ de Pasolini ultérieur, douze apôtres non moins extravagants aux noms (ou surnoms) de Parsifal, Socrate et Salomon, Savonarole ou Don Quichotte, notamment) qui fausseront compagnie à leur Maître, lui préférant les pécheresses d’un �Établissement spécialisé, laissant Jésus II gagner Rome par «tous les chemins», où règne un «vieux pape tout papu», entre autres péripéties abracadabrantes fleurant leur iconoclasme potache…

Toute une époque en peinturlure

Joseph Delteil raconte de façon tordante, dans La Deltheillerie,les séance collectives d’écriture automatique présidées, rue Fontaine, par le pape du surréalisme André Breton, qu’il traita plus tard de dictateur des lettres. Quant au charmant René Crevel, lui aussi de la fameuse bande, il dénonça le « francisme ordurier et la bondieuserie fanfaronne » de sa Jeanne d’Arcà succès, en un temps où le rejet des « valeurs chrétiennes » ou de la « civilisation française » faisait figure de dogme chez les jeunes auteurs de l’époque, lesquels s’écharpaient les uns les autres avec une vigueur inimaginable aujourd’hui. Delteil lui-même n’avait-il pas « pissé » sur la tombe d’Anatole France à l’union de ses compères surréalistes ? Et ne compare-t-il pas son Cholérabiscornu à un « nouvel Hernani » ?

Ce qui est sûr, c’est que toute une époque revit dans le chapitre de ses mémoires qu’il a intitulé La révolution à Paris, avant que la maladie et les vanités de la vie parisienne ne le fassent se replier dans un «désert» aux allures de grand jardin : « J’ai fui. Ce que j’ai fui c’est ce côté officiel de la littérature, ce côté foire, bazar, bagarre » (…) « J’ai refusé de monter sur les planches, de me donner en spectacle, d’être un « personnage »…

L’amour et les copains d’abord…

Cela étant, il y a bien un « personnage » chez Delteil, et certains lui ont d’ailleurs reproché d’en rajouter à cet égard ; et c’est vrai que La Deltheillerie regorge de détails sur lui-même – jusqu’à ses vêtements au naturel faussement débraillé - qu’on pourrait trouver complaisants. Ce à quoi il répond, dans un entretien référentiel avec Jacques Molénat, datant de 1969 et repris dans Instinct nomade : «La complaisance, je n’ai jamais su ce que c’était. C’est l’un des deux ou trois défauts qu’on m’a toujours reprochés. Personnellement, je ne vois pas ce qu’on veut dire par là. » (…) Je voudrais me regarder simplement de façon à me voir exactement tel que je me suis (…) « Est-ce de la complaisance. J’appelle cela l’amour de la vérité ».

Et de fait, et bien plus largement, l’amour, à tous les sens du mot, traverse l’a vie et l’œuvre de Delteil, et son souci de la vérité et du mot juste pour la dire. Son premier roman reconnu s’intitulait ainsi Sur le fleuve amour,et le « faune » d’une certaine légende érotisée a partagé le plus claire de sa vie auprès d’une seule femme, qui précise aussi ceci, dans le même entretien, en matière d’érotisme au goût du jour : « Voilà un mot trèsgalvaudé. Si on appelle érotisme le fait, par exemple, d’allerdans monjardin, de me promener, de regarder les fleurs, de cintenpler une rose dans toutes ses faces, dans toutes ses nuances, d’attendre que le soleil l’éclaire detelle directionplutôt que de telle autre pour en jour pleinement, mieuxque personne et mieux que jamais, alors naturellement je suisérotique, cela va sans dire(…)Mais on appelle quelque fois érotisme une espèce de vice qui consisterait é détruire cette fleur, à n’en garder que… le pistil et à détruire tout le reste »…

Ainsi parlait le septuagénaire, qui n’en était pas moins un vert-galant de langage et pas que.

Or il faut le lire dans le texte, parfois émaillé de rabelaisiennes obscénités, ou l’entendre parler de son ami Henry Miller, ou lire dans La Delteheillerieles admirables pages qu’il consacre à sa mère ou au jour sacré de la mise à mort du cochon, à son père l’homme des bois ou à l’amitié qu’il ne conçoit pas sans amour, pour vérifier le caractère englobant et pour ainsi dire sacré, religieux hors des dogmes, grave et joyeux, à la fois panthéiste – il est l’auteur d’une fameuse Cuisine paléolithique dont les recettes sont autant de poèmes savoureux – et profondément bon qui invoque aussi volontiers le Livre des morts(« Je n’ai causé de souffrance à personne ») que la satisfaction de faire et de se faire du bien (« le tout non par humanité, sentimentalité ou charité mais encore une fois pour mon plaisir ») et s’exclame enfin comme ça. « Ah ! la vie simple, amusante, naïve, sublime, que je mène au beau milieu de ce monde absurde, tragique et fou ! »…

« Faut-il canoniser Joseph Delteil ? ». Instinct nomade, la revue du métissage culturel.No3, printemps-été 2019, 256p.

Joseph Delteil. La Deltheillerie. Grasset, Les Cahiers rouges, 250p. 1996.

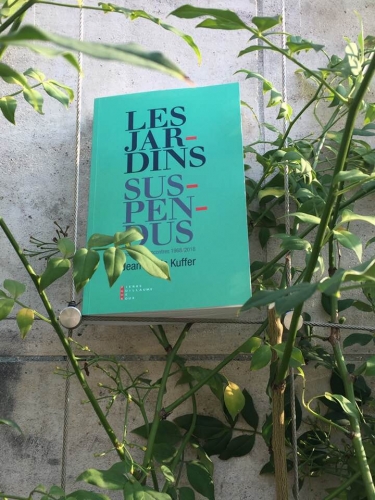

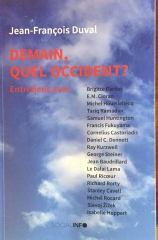

Jean-Louis Kuffer nous présente cinquante ans de lectures et de rencontres littéraires. Un livre qui donne envie d’en acheter mille.

Jean-Louis Kuffer nous présente cinquante ans de lectures et de rencontres littéraires. Un livre qui donne envie d’en acheter mille.

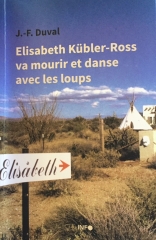

Une espèce de sainte au milieu des coyotes

Une espèce de sainte au milieu des coyotes «Reporter d’idées» et bien plus...

«Reporter d’idées» et bien plus...

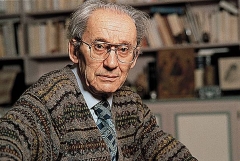

Jean-François Duval.

Jean-François Duval.

Survivant mieux qu’un immortel académique, le chantre par excellence de la vie belle, « bonhomme inouï », nous revient par le truchement d’une très substantielle livraison de la revue « Instinct nomade », pilotée par le timonier Bernard Deson. C’est l’occasion de refaire le parcours d’un auteur adulé en sa jeunesse, oublié quelque temps, puis ressuscité au titre de «saint laïc», en attendant la caution fort heureusement improbable du Vatican…

Survivant mieux qu’un immortel académique, le chantre par excellence de la vie belle, « bonhomme inouï », nous revient par le truchement d’une très substantielle livraison de la revue « Instinct nomade », pilotée par le timonier Bernard Deson. C’est l’occasion de refaire le parcours d’un auteur adulé en sa jeunesse, oublié quelque temps, puis ressuscité au titre de «saint laïc», en attendant la caution fort heureusement improbable du Vatican…

E

E

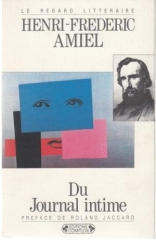

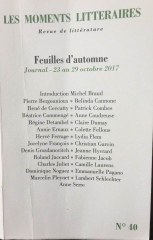

De fait c’est bel et bien, à la base, le journal intime d’une pécore américaine impatiente de se «faire» le bad boy de son collège, que représente After, premier des sex-sellers en six volumes que la donzelle a commencé d’écrire sur son smartphone. Or l’exemple de cette «réussite absolue» a fait florès au point que le diarisme ordinaire se fait désormais diarrhée numérique dépassant les milliers de pages du pauvre Amiel, tandis que le pire mufle de nos jours rédige ses «journaliers» à coups de tweets… Mais c’est avec celui-ci que cette chronique intimiste aimerait conclure dans le cercle magique de la fiction, en annonçant une nouvelle bonne pour la tête et le cœur, à savoir la parution, en septembre prochain, d’un petit livre délectable, intitulé «Les derniers jours» d’Henri-Frédéric Amiel et signé Roland Jaccard, où notre ami chroniqueur, déjà connu pour ses propres tranches de journaux intimes (Un jeune homme triste, Journal d’un homme perdu, Flirt en hiver, Journal d’un oisif, etc.) se met dans la peau d’Amiel pour évoquer, non sans fine mélancolie et avec l’acuité sensible et l’écriture incisive d’un Benjamin Constant, ses amours intensément pusillanimes pour une certaine Louise suivie d’une certaine Marie...

De fait c’est bel et bien, à la base, le journal intime d’une pécore américaine impatiente de se «faire» le bad boy de son collège, que représente After, premier des sex-sellers en six volumes que la donzelle a commencé d’écrire sur son smartphone. Or l’exemple de cette «réussite absolue» a fait florès au point que le diarisme ordinaire se fait désormais diarrhée numérique dépassant les milliers de pages du pauvre Amiel, tandis que le pire mufle de nos jours rédige ses «journaliers» à coups de tweets… Mais c’est avec celui-ci que cette chronique intimiste aimerait conclure dans le cercle magique de la fiction, en annonçant une nouvelle bonne pour la tête et le cœur, à savoir la parution, en septembre prochain, d’un petit livre délectable, intitulé «Les derniers jours» d’Henri-Frédéric Amiel et signé Roland Jaccard, où notre ami chroniqueur, déjà connu pour ses propres tranches de journaux intimes (Un jeune homme triste, Journal d’un homme perdu, Flirt en hiver, Journal d’un oisif, etc.) se met dans la peau d’Amiel pour évoquer, non sans fine mélancolie et avec l’acuité sensible et l’écriture incisive d’un Benjamin Constant, ses amours intensément pusillanimes pour une certaine Louise suivie d’une certaine Marie...