Entre Zermatt et l'île de Pâques, restons zumains...

La globalisation ne nous aura pas: de la plus haute cafète du monde, au sommet du Petit Cervin, aux îles paradisiaques plus ou moins protégées des funestes tours operators, l’humanité lucide – à savoir nous, Européens ou citoyens du monde insoumis –, se réveille et n’ira pas «dans le mur». Avec «Demain l’Europe», le sinologue Jean-François Billeter indique des pistes. Cela au moment même où, aux Journées de Soleure, nos «autrices et auteurs» vont seriner leurs vieilles rengaines…

Cette chronique, dédiée à l’Oxymore universel que symbolise la splendeur atroce du monde actuel, s’est amorcée mentalement dans le chaos high-tech du restau le plus haut du monde – dixit la pub – à l’enseigne du Matterhorn Glacier Paradise, altitude: 3883 mètres au-dessus des déchets de la mer, au milieu d’une foule de Japonais et d’Américains, d’Indiens et de Chinois, de têtes blanches russes et de têtes «blondes» indo-pakistanaises, et je venais de m’incliner devant Notre Seigneur crucifié tout caparaçonné de neige glacée qui domine la terrasse sommitale où mes sœurs et frères humains s’immortalisaient à grand renfort de selfies, quand je me dis, une fois de plus, que l’homme est capable de tout ça: capable du Christ et capable des génocides – et la femme suit avec la trousse de secours...

C’était la veille des élections européennes, dont je n’attendais rien que d’indicatif, et l’avant-veille de la grève des femmes du 14 juin – coïncidant avec le jour de ma naissance, sous le signe des Gémeaux, et celle d’Ernesto Guevara dit Le Che –, dont je ne savais à vrai dire trop que penser tant j’ai appris, dès mes vingt ans, à me méfier des gesticulations collectives et des opinions proclamées sans suite.

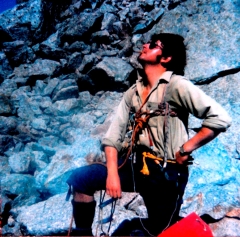

En slurpant mon bol de goulache européenne à douze balles face aux Géants des Alpes – du Cervin à la Dent Blanche et, de l’autre côté, du Dôme des Mischabel au Mont Rose et au tout proche Breithorn –, je nous revoyais, plus de cinquante printemps plus tôt, brassant la poudreuse de Saas-Fee à Chamonix, via Zermatt et Arolla, suivant la mythique Haute Route, et deux petits fiancés pakistanais, maintenant, tournant le dos à l’imprenable panorama, se régalaient de noodle-chicken en gobelets de carton tout en baragouinant une langue proche du patois zermattois, avant de reprendre leurs roucoulements de cocolets adorables.

A vingt ans nous nous étions jurés, farauds, de dynamiter toutes les installations mécaniques sises à plus de 3333 mètres d’altitude, ce qui ne nous avait pas empêchés de nous griser à notre première montée téléportée au sommet de l’Aiguille du Midi, avant de zigzaguer entre les crevasses de la Vallée Blanche, et voilà qu’à l’instant ma bonne amie me balançait, sur mon smartphone, l’image de la meute rampant le long de l’arête sommitale de l’Everest, décompte des derniers morts à l’appui.

Notre première traversée glaciaire, vers Pâques 1967, a été marquée, au pied du col du Strahlhorn, par notre premier mort matinal. Les hélicos tourniquaient là-bas avant notre passage du col, et vers midi nous avions déjà remonté la Bahnhofstrasse de Zermatt pour gagner le refuge de Schönbühl d’où, deux ans plus tôt, nous aurions pu suivre la progression de Walter Bonatti dans sa première hivernale de la face Nord.

Reynald, l’un de mes compères de sac et de corde sur la Haute Route, était encore vivant quand je suis allé interviewer Bonatti à Milan, qui bivouaquait alors sur le balcon de son immeuble de dix étages en vue d’une prochaine hivernale. C’est avec Reynald que j’ai foulé la neige glacée de la Pointe Dufour, au Mont Rose, que j’ai désignée, dans la cabine du Petit Cervin, à l’attention de l’Américaine quinqua en train de tricoter un petit bonnet, comme étant la plus haute cime à la fois helvétique et italienne, la faisant s’exclamer «oh my God», mais à présent je pensais au fils de Reynald qui soigne ma vieille carcasse selon la technique japonaise du shiatsu qui ferait sourire, évidemment, le vieux rationaliste Frédéric Saegesser, patron de Reynald au CHUV lausannois et au côté duquel j’ai pleuré notre ami fracassé dans les séracs du Dolent, trois mois avant la naissance de notre deuxième enfant, etc.

Sur le toit, entre Zermatt et Rapa Nui…

Ensuite je me suis retrouvé sur le top du roof de cet hôtel sans étoiles et sans attrait extérieur du vieux Zermatt, à l’enseigne du Petit Charme-Inn, conseillé sur le site Booking pour son prix modique et ses excellentes notations, – cordial accueil et breakfast généreux –, face au tiers supérieur du Cervin bien planté là-haut dans le ciel encore clair, me trouvant là non pour motifs touristiques, malgré ma virée au Paradise, mais pour réviser un libelle intitulé Nous sommes tous des zombies sympas où je m’en prends, précisément, aux méfaits de la globalisation et à tous ses aspects débilitants, à l’effondrement de l’esprit critique et à la soumission aux impératifs du profit et des empires se disputant la domination mortifère du monde.

Coïncidence ou pas, vu que nous sommes beaucoup à penser que la catastrophe annoncée mérite de lucides réactions, je venais de lire et d’annoter une magistrale lettre ouverte aux «importants» de France voisine, signée Pierre Mari et intitulée En pays défait, sur laquelle je me promets de revenir sous peu; et tel autre bref essai du sinologue Jean-François Billeter proposant, en temps combien opportun, une réflexion politique et philosophique d’une totale limpidité accordée à la vision non moins radicale de Denis de Rougemont.

Une heure plus tôt j'avais en outre parcouru la Bahnhofstrasse de Zermatt, dont l’alignée de boutiques flamboyantes à marques mondiales rivalise avec sa clinquante homonyme zurichoise – à cela près que les Zermattois ont su préserver quelque chose de leur vieil esprit de clan traditionnel en phase avec nos racines terriennes, – j’avais fait deux stations rituelles à la réjouissante petite bibliothèque publique jouxtant l’église, et, au pied de celle-ci, au lieu sacré entre tous, à mes yeux, du cimetière des dévissés, et tout à coup, via le média indocile boosté par Jacques Pilet et la bande de feu L’Hebdo liquidé par les capitalistes sans visages, voilà que je tombe sur la chronique de Michael Wyler, illustrée par de splendides images de sa compagne Cécile, relative aux statues de l’île de Pâques et aux nuisances du tourisme de masse qui a fait réagir le gouvernement chilien par d'adéquates mesures.

Jacques, Roland, Michael, Cécile et les autres…

Comme Jean-François Billeter, comme Jacques Pilet qui m’a prié de le rejoindre sur BPLT, comme Roland Jaccard perdu de vue et que j’ai retrouvé, vaurien comme devant, sur ce site se piquant d’indocilité – pas assez à mon goût, car l’indocilité ne vit que d’intranquillité –, Michael Wyler incarne à mes yeux l'espèce, à géométrie variable, des hommes de bonne volonté, auxquels les femmes auront bien des raisons de rappeler, le 14 juin prochain, que la volonté vraiment bonne a plus souvent été de leur côté dans les choses de la vie.

Michael est un homme de trempe réaliste, féru en économie complexe et bon connaisseur de la Chine pour y avoir travaillé quelques années au service d’une compagnie aérienne suisse connue. Depuis le lancement de BPLT, nous sommes assez complices il me semble. C’est un homme d’expérience comme il y en a peu dans le milieu littéraire que, d’ailleurs, j’ai toujours évité.

Sur le roof du Petit Charme-Inn, j’ai pris ainsi connaissance du programme des prochaines Journées littéraires de Soleure, pour en conclure que pour rien au monde je ne m’y pointerai. Ce programme est en effet anti-européen, en cela qu’il ne rend aucunement compte de la remarquable diversité de notre littérature et donc de notre pays distribué en régions.

L’on y annonce plus de septante «autrices et auteurs», mais les vrais écrivains se comptent sur les doigts de deux mains, les Romands sont réduits à cinq pelés et tondues que sauve la présence d’Etienne Barilier, l’hégémonie est à la grisaille alémanique mêlant pions et fonctionnaires de la culture, et l’énoncé des débats est affligeant: littérature et pouvoir, procédures pratiques de la mise en mots: que du flan! Le pire étant cette table ronde annoncée où l’on se propose de rétablir une injustice, à savoir que la plupart des auteurs actuels sont des femmes – ce qui est évidemment une bourde –, que la plupart des lecteurs actuels sont des lectrices, et qu’il faut réagir nom de bleu! Dans une des vitrines de la Bahnhostrasse de Zermatt, une marmotte empaillée peut être acquise pour la somme de 750 francs. Cela ne me dérange pas du tout. En revanche, je trouve hideux qu’on ramène le juste débat sur la place de la femme dans notre société à une espèce de tribunal criseux et revanchard dont la littérature serait le lieu d’affrontement.

À cette horreur latente s’ajoute la perspective patente d’ateliers d’écriture évidemment assommants et de lectures en plein air qu’on espère arrosées de pluies acides. Il fut un temps où être «sur Soleure» signifiait l’ivresse sympathique. A quoi succède l’écriture convivialement nivelée où tout un chacun et chacune se pique d'écrire.

Or, nous ne sommes pas en reste: il y a d'ailleurs désormais, en Suisse française, où pullulent les autrices et auteurs autoproclamés, une Académie romande! Trente ans après la pamphlet de Barilier intitulé Soyons médiocres, l'injonction fait florès!

Un chapitre important, dans le livre de Jean-François Billeter, porte sur l’accomplissement du travail personnel par l’objet parfait qui nous dépasse et nous survit. Or, je vois plus de dynamisme constructif, pour ma part, dans les pylônes du Petit Cervin, que dans les sempiternels et stériles débats d’une certaine intelligentsia dont la caractéristique principale, selon l’expression de mon ami Thierry Vernet, compagnon sur la route de Nicolas Bouvier, est de «freiner à la montée».

Enfin voici les images splendides de Cécile Wyler à Rapa Nui, et voilà la chronique chaleureuse et percutante de mon camarade Wyler, né la même année que Che Guevara mais le jour de sa mort, qui a de la Chine sa propre expérience faisant écho, sans doute, à celle de Jean-François Billeter.

Sur quoi, de Michael Wyler à Christophe Ransmayr, qui a raconté «son» Rapa Nui dans l’inoubliable Atlas d’un homme inquiet, la chronique n’en finit pas de s’écrire contre les zombies…

- Qu’est-ce qui vous incite à la confiance ?

- Qu’est-ce qui vous incite à la confiance ?

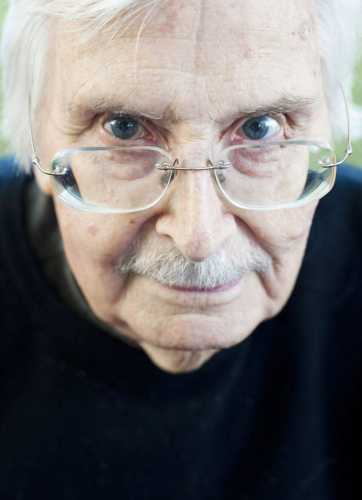

Le fils du cafetier de Villars-Mendraz devenu l'une des références de la défense et de l'illustration du 7e art sur la Croisette de Cannes ou la Piazza Grande de Locarno, disciple de Sartre et d'Edmond Gilliard à 20 ans, cofondateur des Faux-Nez et de la Cinémathèque suisse après sa rencontre décisive avec Henri Langlois, fut à la fois un agitateur culturel intempestif et un bâtisseur tenace sinon rigoureux dans l'archive « scientifique », autodidacte et supercultivé, marginal et ralliant à sa cause des gens de pouvoir de tous les bords, égocentrique comme tous les créateurs et payant de sa personne sans compter.

Le fils du cafetier de Villars-Mendraz devenu l'une des références de la défense et de l'illustration du 7e art sur la Croisette de Cannes ou la Piazza Grande de Locarno, disciple de Sartre et d'Edmond Gilliard à 20 ans, cofondateur des Faux-Nez et de la Cinémathèque suisse après sa rencontre décisive avec Henri Langlois, fut à la fois un agitateur culturel intempestif et un bâtisseur tenace sinon rigoureux dans l'archive « scientifique », autodidacte et supercultivé, marginal et ralliant à sa cause des gens de pouvoir de tous les bords, égocentrique comme tous les créateurs et payant de sa personne sans compter. « Je voudrais pourtant ajouter autre chose: à savoir qu' il y a eu, par rapport à ce que j'ai pu faire, une coupure énorme, liée à l'arrivée de la télévision. L'essentiel de mon travail est lié à une époque où un film était une chose rare, qu' il fallait de surcroît préserver de la destruction. Sans avoir l'esprit d'un collectionneur, j'ai dû faire ce travail, qui s' effectue aujourd'hui dans de tout autres conditions. C'est pourquoi il est très difficile de comparer ce que j'ai pu faire avec ce qui peut se faire aujourd'hui. »

« Je voudrais pourtant ajouter autre chose: à savoir qu' il y a eu, par rapport à ce que j'ai pu faire, une coupure énorme, liée à l'arrivée de la télévision. L'essentiel de mon travail est lié à une époque où un film était une chose rare, qu' il fallait de surcroît préserver de la destruction. Sans avoir l'esprit d'un collectionneur, j'ai dû faire ce travail, qui s' effectue aujourd'hui dans de tout autres conditions. C'est pourquoi il est très difficile de comparer ce que j'ai pu faire avec ce qui peut se faire aujourd'hui. » Jamais lié à aucun parti, quoique proche des trotskistes, Freddy Buache n'en a pas moins été, toujours, suspect aux yeux de maints vigiles de l'ordre établi. « J'ai vécu, par rapport au monde, une chose que je ne peux pas laisser de côté, et c'est d'avoir été une victime de la guerre froide », constate-t-il en se rappelant que la moindre rencontre avec tel attaché culturel des pays de l'E st, ou le moindre rendez-vous avec un Godard jamais trop bien rasé, lui auront valu la collection de fiches d'un véritable ennemi de l'Etat. De la même façon, le premier lieutenant Buache aura dû se battre contre une exclusion de l'armée injustifiée selon lui, qu' il affrontera avec l'appui du libéral Fauquex et du radical Chevallaz ...

Jamais lié à aucun parti, quoique proche des trotskistes, Freddy Buache n'en a pas moins été, toujours, suspect aux yeux de maints vigiles de l'ordre établi. « J'ai vécu, par rapport au monde, une chose que je ne peux pas laisser de côté, et c'est d'avoir été une victime de la guerre froide », constate-t-il en se rappelant que la moindre rencontre avec tel attaché culturel des pays de l'E st, ou le moindre rendez-vous avec un Godard jamais trop bien rasé, lui auront valu la collection de fiches d'un véritable ennemi de l'Etat. De la même façon, le premier lieutenant Buache aura dû se battre contre une exclusion de l'armée injustifiée selon lui, qu' il affrontera avec l'appui du libéral Fauquex et du radical Chevallaz ...