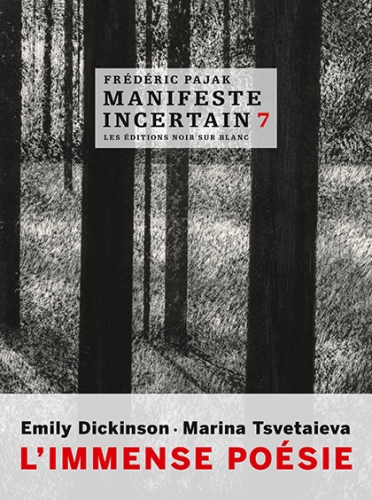

Abordant la «poésie immense» de l’Américaine Emily Dickinson et de la Russe Marina Tsvetaeva, le septième volume du Manifeste incertain détaille, admirablement, les univers apparemment opposés de ces deux fées un peu sorcières. Une fois de plus, le contrepoint de l’écriture et du dessin aboutit à une forme de récit sans pareille. Frédéric Pajak vient d'obtenir le Goncourt de la biographie 2019.

«Laissez venir l’immensité des choses», écrivait Ramuz je ne sais plus où, et Charles-Albert Cingria rétorquait ailleurs et sans nulle intention de contredire son vieux camarade : «…ça a beau être immense, comme on dit : on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue », sur quoi Frédéric Pajak débarque avec ses grands pieds d’ancien couchettiste franco-helvète et sa fine plume trempée dans l’encre de Chine et nous balance, vingt ans après son Immense solitude évoquant les figures farouchement géniales de Nietzsche et de Pavese, le septième volume d’une série aussi régulièrement annuelle que les pontes d’une notoire Amélie, intitulé Manifeste incertain et amorcée en 2013. Voici donc L’immense poésie, dédiée cette fois à deux des plus formidables poétesses qui aient jamais foulé les beaux gazons ou les rues mal pavées de Notre Seigneur au cœurs des deux siècles précédant le nôtre, etc.

Où Marabout se rappelle la baleine aux dents de chocolat

Que Pajak en pinçat pour la poésie (célébrer Pavese ne saurait être innocent) et fût lui-même une sorte de poète en prose au verbe à la fois limpide et soucieux de précision concrète, ses lecteurs s’en seront aperçus au fil de sa remarquable évolution d’ancien trublion anarchisant de L’Imbécile de Paris, pas très heureux dans le roman (Le bon larron et La guerre sexuelle ne laisseront pas d’impérissables souvenirs), nettement meilleur dans le «récit écrit et dessiné» tâtonnant entre des évocations de la vie de Luther et les noires clartés de l’œuvre de Schopenhauer, et carrément unique dans la suite du Manifeste incertain combinant, dans une espèce d’autobiographie morcelée ponctuée de lectures, rencontres et autres explorations tous azimuts, un texte de mieux en mieux tenu et une suite dessins découlant du même regard organique. Je n’ai rencontré Frédéric Pajak qu’une fois, qui s’occupait alors de la revue Voir et portait un pull rouge rouille marqué des initiales CCCP de feuesRépubliques socialistes soviétiques, et je l’ai trouvé assez un peu froid et même un peu âcre d’humeur, peut-être un peu timide mais en somme peu sympathique. Or le type qui se révèle dans ses livres, le seul à vrai dire que j’aie envie de rencontrer, m’apparaît comme un vrai « Mensch », un écrivain et un artiste de valeur et un homme de qualité, poil au nez. En lisant à présent le septième volume de Manifeste incertain, je me sens d’autant plus proche de lui que, comme en son enfance, j’ai été touché vers dix par la fée clochette de la poésie, appris par cœur entre onze et treize des centaines de poèmes récités en classe au risque de susciter l’hilarité de la petite meute (côté Pajak, ses condisciples le surnommaient Marabout et son premier poème évoquait une baleine aux dents de chocolat...), enfin partagé cette étrange « sensation poétique », devant le monde, que nous ne saurions définir mais qui nous aura submergés comme tant d’enfants et d’adolescents bénis des bons génies en leurs heures buissonnières.

La poésie « femelle » existe : Pajak l’a rencontrée…

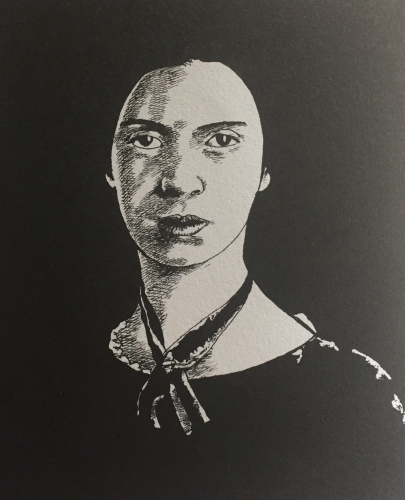

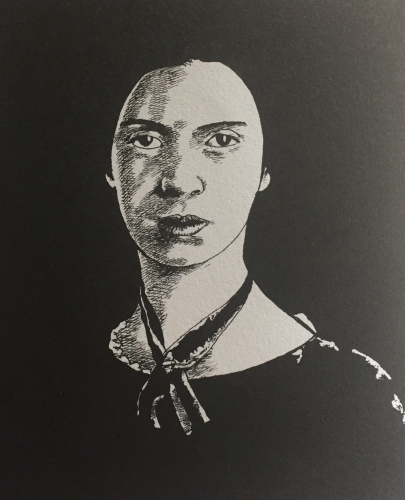

Un exergue d’Henri-Frédéric Amiel figure au fronton du chapitre intitulé Le Paysage de l’Âme et consacré à la bien émouvante et non moins étrange Emily Dickinson, parente occulte, à divers égards, du non moins singulier auteur du Journal intime : «La rêverie, comme la pluie des nuits, fait reverdir les idées fatiguées et pâlies par la chaleur du jour. »

La notation date de 1852, alors qu’Emily, âgée de 22 ans, se cherchait «avec des lanternes», mal faite pour vivre en société et ne laissant d’inquiéter un peu les siens (sa froide mère et son pasteur de père) en passant ses nuits à écrire des lettres, bornant ses allées et venues diurnes entre sa chambre de jeune fille obsédée par la mort et le jardin où elle s’adonnait à la rêverie et à la lecture.

Frédéric Pajak avoue n’avoir découvert la poésie «femelle» que vers sa trentaine, tombant précisément sur les poèmes d’Emily Dickinson et de Marina Tsvetaeva, et ce qu’il en dit mérite d’être cité quitte à faire grincer les canines de celles et ceux qui refusent toute caractérisation typiquement féminine : « J’ai alors éprouvé une sensation inconnue, comme si j’étais happé de l’autre côté du miroir, derrière ma maigre réalité visible. Là où le plus souvent le mâle versificateur s’acharne à capter les les choses et les êtres, la femme poète s’aventure en elle-même, dans des régions mentales souvent épargnées. Elle s’émeut de la plus infime intuition, d’un frémissement du cœur, d’un soupir. De ces émotions ensevelies, elle fait une délicate machine de guerre. Guerre aux certitudes, guerre à la sensiblerie (…) »

On ne saurait mieux s’opposer au cliché « machiste » de la poétesse sentimentale et bas-bleu tricotant ses vers trop réguliers en sage chignon, et c’est d’ailleurs une Emily souvent tourmentée, mystique et sceptique à la fois au dam des bigots, composant 1789 poèmes qu’elle priera (en vain) sa sœur de brûler comme Amiel demandera à ses proches de détruire les 16867 pages de son Journal ; et côté Tsvetaeva, fille de feu, c’est une véritable épopée dans le siècle que retracera Pajak dans la foulée d’un journal de voyage en Russie sur les «lieux du drame». D’Amiel, en outre, Emily Dickinson, qui fut sa contemporaine (on imagine la rencontre !), partage une irrésolution chronique en matière affective et charnelle, un lancinant sentiment de culpabilité et une nature spirituelle hantée par la «gigantesque substance de l’Immortalité»…

Du détail « universel » aux abîmes de l’Histoire

Du détail « universel » aux abîmes de l’Histoire

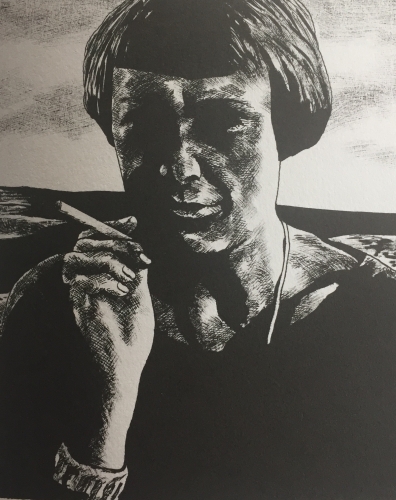

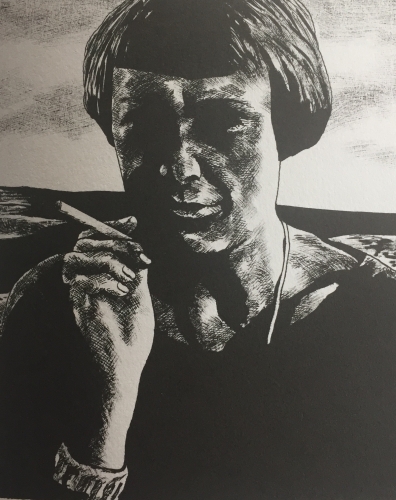

C’est avec un souffle de poète, aussi justement inspiré dans l’usage des mots appropriés que dans l’expression de tous les sentiments-sensations attrapés dans les filets d’encre de ses dessins, que Pajak retrace la terrible saga de Marina Tsvetaeva, intempestive amoureuse d’une folle sensibilité et susceptibel en diable.

Ceux qui connaissent déjà l’épopée privée et collective, abondamment documentée, de la vie de Marina Tsvetaeva (1892-1941), où s’enlacent les deux corps de la poétesse aux multiples amants et du peuple russe tourmenté par autant de passions naïves que par d’écrasantes souffrances, redécouvriront pour ainsi dire, à nu et à neuf, comme dans un grand poème brut aux mots simples et à l’élan vif, ce roman tragique à double tresse narrative ou l’Histoire avec une grande Hache tranche les têtes et les clochers d’église au fond desquelles, même transformées en n’importe quoi de plus lourdement utilitaire et de spirituellement inutile, tout un peuple continue de prier et de pleurer.

Les gros noms gris de Lénine et de Staline hanteront longuement les mémoires de l’ombre, où luit le brin de paille de l’espoir que relance le verbe des poètes, et voici les fins noms lumineux de Rilke et Pasternak, également aimés par Marina, scintiller comme les étoiles scrutées par Emily à l’autre bout du monde et du temps pendant que Serguei, l’officier juif de la garde blanche, compagnon des bons et des mauvais jours de Marina, tombe à Lausanne sous les balles des assassins politiques. Et comme le peuple russe, la lectrice et le lecteur pleureront en lisant les pages bouleversantes consacrées aux relations de Marina et de son fils Murr, jusqu'au suicide de la mère demandant pardon à celui-là dans un dernier message désespéré...

Immense poésie ? Frédéric Pajak n’a pas besoin d’en multiplier les citations au fil de ses deux récits - le très mince d’Emily dont l’immensité est tout intérieure, et le tout débordant de violence et de tendresse de Marina, car elle est ici incarnée dans l’immensité de la vie même que le verbe transfigure - la liberté restant au lecteur de déchiffrer les vers des deux géniales fées-sorcières dans les œuvres elles-mêmes, également marquées au sceau de l’intensité absolue et du sacré.

Frédéric Pajak. Manifeste incertain, volume VII. Emily Dickinson, Marina Tsvetaeva, l’immense poésie. Les Éditions Noir sur Blanc, 317p. 2018.

Du détail « universel » aux abîmes de l’Histoire

Du détail « universel » aux abîmes de l’Histoire