En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Celui qui soupire en souriant avant d’expirer / Celle qui demande qu’on lui prépare son costume de cygne noir / Ceux qui réclament leur lunettes avant de fermer les yeux / Celui qui se rappelle qu’il était né mortel / Celle qui se réjouit de pouvoir enfin dormir / Ceux qui n’en reviennent pas d’avoir à s’en aller sans ticket de retour / Celui qui s’exclame : « À très vite ! » / Celle qui lance à la dame en noir: « Revenez plus tard je suis occupée » / Ceux qui toujours optimistes répètent que l’avenir est leur affaire / Celui qui jure que mourir sera la dernière chose qu’il fera sur terre / Celle qui est seule à pleurer sa perte / Ceux qui font un dernier tour du jardin en balayant les feuilles mortes / Celui qui n’a pas eu le temps s’ouvrir son parachute doré / Celle qui sortant de l’avion par erreur tombe dans un trou d’air où elle rend son dernier souffle sans commentaire / Ceux qui ont préféré en finir après avoir tué le temps , etc.

...Tu te demandes, devant la porte de fer, où va la poésie, mais tu le sais sans avoir besoin de répondre, ou plutôt elle le sait et répond qu’elle va où “nous rendre habitable l’inhabitable, respirable l’irrespirable”...

(Image Philip Seelen, à Toronto)

Celui qui voit tout tellement en noir qu’il se tire une balle et meurt sur le coup sans se rappeler que l'arme était chargée à blanc / Celle qui ne voit pas le bout du tunnel qu’on a muré des deux côtés après qu’elle s’y est imprudemment aventurée la nuit même du Grand Dynamitage / Ceux qui ont programmé une crise d’épilepsie collective simulée devant l’Hospice National afin de protester contre le non-remboursement rétroactif des séquelles collatérales du Haut Mal / Celui qui n’a jamais aimé que les chiens de faïence dont sa collection fameuse a été ravagée ce matin (rapportent Les Journaux) par le pitbull de son cousin par alliance justement surnommé Attila Junior / Celle qui se faisait servir un chien chaud tous les jours de pluie dans son palais du Sichuan alors que sa descendance ne jure plus que par le hot-dog de fabrication industrielle / Ceux qui passent la camisole de force et la muselière au poète réactionnaire fauteur d’alexandrins qui va sûrement dire une nouvelle insanité en présence de la Ministre du Vers Libre / Celui qui se ramasse toujours une standing ovation quand il cite Picasso dans ses Conférences au Club des Aînés, comme quoi faut bien toute une vie pour devenir jeune, olé / Celle qui reconnaît que l’usage du Viagra a redonné un peu de vif à l’ambiance de la Maison de retraite Les Chrysanthèmes sans la concerner vraiment en tant que responsable du groupe de chant Les Libellules de Lesbos / Celui qui a dérivé vers l’islam radical pour donner une leçon de discrétion à sa promise qui parle maintenant hyperfort sous sa burka grillagée / Celle qui ne supporte pas les plats à base d’oie qui lui rappellent la prononciation nasale de sa nourrice du Périgord noir / Celui qui pète un câble dans son scaphandre et s’en remet à Neptune qui arrange ça en moins d’un quart d’heure / Celle qui se dit clitoridienne tendance Twin Towers / Ceux qui évitent de parler de leur rencontre de Jésus au camp naturiste de Cap d’Agde de crainte d’être raillés par les échangistes agnostiques déclarés ou supposés tels, etc.

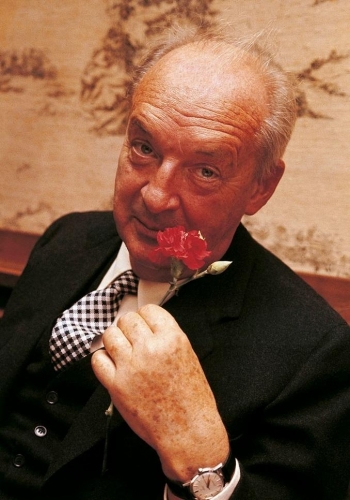

L’art de lire selon Nabokov fait la pige aux savantasses

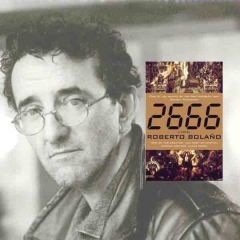

Avant le succès mondial de Lolita, l’immense écrivain, durant une vingtaine d’années, présenta les chefs-d’œuvre de la littérature aux étudiants américains. Avec une générosité et un mépris des conventions peu fréquents chez les spécialistes universitaires. Dont Roberto Bolaño, avec 2666, a dressé quatre portraits carabinés…

Les critiques littéraires de type académique se caractérisent, plus souvent qu’à leur tour, par ces deux affects que sont l’envie et la jalousie, qui les distinguent autant de leurs confrères chroniqueurs exerçant leur métier de passeurs dans les journaux et les revues, que des lecteurs communs même les plus entichés d’écrivains « cultes ».

Les critiques universitaires exercent le plus souvent en vase clos, ou dans les réseaux multinationaux où ils se mesurent à leurs semblables et rivaux, de colloques en congrès, n’ayant jamais à rendre compte ni au public ni non plus aux auteurs, fussent-ils spécialistes locaux ou mondiaux des œuvres de ceux-ci, à l’égard desquels leur envie et leur jalousie s’exercent le plus directement.

Un Livre des critiques en miroir inversé…

Un Livre des critiques en miroir inversé…

La première partie du monumental roman de l’auteur chilien Roberto Bolano, paru après la mort prématurée de celui-ci sous le titre de 2666, elle-même intitulée Le livre des critiques, nous vaut un portrait de groupe «en situation» de quatre thésards européens également voués à l’étude exclusive d’un des plus grands astres de la galaxie littéraire mondiale en la personne de l’auteur allemand Benno von Archimboldi, aussi célèbre qu’invisible, inaccessible à toute approche médiatique ou «scientifique», comme l’ont été un Henri Michaux, un J.R. Salinger, un Réjean Ducharme ou le toujours vivant Thomas Pynchon.

Les quatre facultards en question sont Pelletier le Français, Espinoza l’Espagnol, Morini l’Italien et Liz Norton l’Anglaise, laquelle partagera son cœur et son corps avec les trois autres au titre de « sous-texte » existentiel.

Sans être a priori des personnages romanesques plus saillants que la plupart des universitaires bon teint sortis de l’école pour y rentrer peu après sans avoir eu le temps de vivre au grand air, les protagonistes du Livre des critiques sont entraînés, et la lectrice et le lecteur avec eux, dans une équipée qui les conduit, à travers les années et aux quatre coins du monde, de colloques en congrès où ils se mesurent, notamment, à leurs redoutables rivaux allemands sans cesser – c’est l’obsession de tout critique universitaire – de multiplier les publications «scientifiques» qui les feront connaître et reconnaître au-delà des frondaisons de leurs campus.

Pendant qu’ils s’adonnent à cette nouvelle modulation du tourisme intellectuel, l’écrivain « culte », candidat au Nobel, fuit comme le furet du bois joli jusqu’au jour où, croyant qu’il séjourne au Mexique loin des estrades et des caméras, les quatre critiques y débarquent pour découvrir qu’on y assassine, «au niveau du réel», des centaines de jeunes femmes…

À part ses innombrables digressions enchâssant moult histoires étonnantes dans le corps du récit, le roman progresse, quasi souterrainement, vers on ne sait quel «cœur des ténèbres» ponctué, de loin en loin, par des épisodes d’une soudaine violence sur fond de menées «purement littéraires». Ainsi voit-on Espinoza et Pelletier, qu’on pourrait taxer de «puceaux de la vie», se révéler soudain de possibles tueurs en s’acharnant sur un malheureux chauffeur de taxi pakistanais…

Non sans humour noir latino, mais dans une langue certes moins raffinée et une moins folle fantaisie imaginative que celle du Nabokov de Pnine, mémorable portrait d’un prof russo-américain s’efforçant de faire connaître le fameux Tolstoïevski à ses étudiants, Roberto Bolaño capte néanmoins le fondement de la psychologie du spécialiste persuadé que sa recherche est au moins aussi importante que la création d’une œuvre littéraire, en oubliant souvent le contenu de celle-ci. C’est ainsi que, sur les centaines de pages évoquant les menées des quatre critiques, pas une ne nous renseigne sur la substance des ouvrages d’Archimboldi !

Tel le cancrelat de La Métamorphose de Kafka, magnifiquement décortiqué par Nabokov dans l’un de ses cours, le critique académique de Bolaño, sans génie hélas et pattes en l’air, s’agite vainement au milieu de ses semblables indifférents, me rappelant alors un autre personnage de Kafka, dans sa nouvelle intitulée Un petit bout de femme.

Celle-ci, véritable peste aux yeux du pauvre narrateur ne comprenant pas pourquoi elle lui en veut tellement sans cesser de quémander son approbation, telle un(e) prof de lettres rêvant d’être invité(e) à la Grande Librairie, un(e) écrivain(e) s’épanchant sur Internet sans le moindre «retour» ou un Dieu jaloux fulminant de ne plus être tenu pour l’Unique, n’en finit pas de distiller son aigreur inquiète dans un monde globalement livré au délire de la comparaison, de l’envie et de la jalousie.

Quant le Lecteur et l’Auteur font ami-ami

Quant le Lecteur et l’Auteur font ami-ami

Toute bonne littérature, disait le poète anglais Matthew Arnold, est dans une certaine mesure une critique de la vie. Et l’incomparable lecteur et écrivain que fut John Cowper Powys, après avoir constaté que «les magiciens n’ont été capables de contrôler leurs anges ou leurs démons que le jour où ils ont découvert leurs noms», concluait lui aussi qu’ «après avoir suscité et créé la vie, la première fonction des mots, c’est de la critiquer »…

Mais critiquer «la vie» sans avoir bien regardé ses merveilles et ses horreurs, ou critiquer une œuvre artistique ou littéraire sans avoir essayé de pénétrer son sens et détaillé ses qualités propres ou ses failles, revient à nier tout ce qui les distingue du néant morose.

Or c’est contre cette morosité plus ou moins nihiliste qu’un Vladimir Nabokov s’est élevé, béni des fées en son enfance et chassé du paradis par la furie des hommes, en s’efforçant de lire le monde et de le dire avec ses mots.

S’il fut à la fois un scientifique avéré et un poète, jamais il ne prétendit soumettre la poésie à la science, même si celle-là requiert autant de précision minutieuse et de rigueur, dans le choix des mots, que celle-ci dans ses expériences: son œuvre de romancier-poète le prouve à l’évidence, mais son travail de lecteur n’est pas moindre, qu’illustrent les 1200 pages du recueil de Littératures, rassemblant ses cours à l’université de Cornell (notamment) où il détaille les chefs-d’œuvre d’une quinzaine de grands écrivains, (notamment Jane Austen, Dickens, Stevenson, Joyce, Flaubert, Proust, Kafka, Tolstoï, Gogol ou Tchékhov) après avoir défini ce qu’est selon lui un bon lecteur, à savoir « celui qui possède de l’imagination, de la mémoire, un dictionnaire et quelque sens artistique ».

Pour Nabokov, l’art de lire est fondamentalement lié au fait de relire. Un bon lecteur, un lecteur actif et créateur est selon lui un relecteur. La vraie lecture n’est pas un pensum ou la préparation compulsive à l’exercice d’un pouvoir quelconque, mais c’est un acte gratuit partagé qui implique à la fois l’Auteur et le Lecteur : « Le grand artiste gravit une pente vierge et, arrivé au sommet, au détour d’une corniche battue par les vents, qui croyez-vous qu’il rencontre ? Le lecteur haletant et heureux. Tous deux tombent spontanément dans les bras l’un de l’autre et demeurent unis à jamais si le livre vit à jamais»…

Roberto Bolaño. 2666. Gallimard, Folio, 1358p.

Vladimir Nabokov, Littératures, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1211p.

Dans la filiation des contre-utopies du XXe siècle pointant l’horreur du «meilleur des mondes», le jeune auteur de Bienvenue à Veganland, Olivier Darrioumerle, développe une dystopie bien charpentée, très sérieusement documentée et gardant le pied léger, avec une dose d’humour cryptocarnassier de la meilleure veine. Croquant !

La quête du bonheur généralisé vaut-elle qu’on s’entretue ? Les deux grandes utopies, raciste et collectiviste, qui ont dévasté le XXe siècle de guerres mondiales en révolutions, n’ont-elle rien appris à notre drôle d’espèce ? Et comment répondre aux nouveaux idéalistes basculant dans la violence au nom d’un monde meilleur où notre drôle d’espèce, dûment «nettoyée», se fondrait dans une harmonie pure de tout désir et de toute pensée inappropriée ?

Ces questions sont de celles qu’on peut se poser par les temps qui courent de façon générale, face aux nouvelles dérives idéologiques plus ou moins délirantes voire meurtrières, ou plus particulièrement en se pointant dans l’univers idéalement nettoyé d’Océania après avoir répondu à l’invite du jeune auteur Olivier Darrioumerle nous souhaitant Bienvenue à Veganland au fronton de son deuxième roman…

Océania, des années après le Grand nettoyage qui y a été opéré, est un havre d’apparente paix sociale et de silence où vous seriez mal avisé de faire crisser vos semelles sous l’effet d’on ne sait quelle humeur incontrôlée: aussitôt les barbus de l’homéostasi, police conviviale dont les opérateurs se partagent entre le jardinage et le maintien de l’ordre et de la propreté physique et mentale de la Grande famille, vous embarqueraient pour vous interroger et vous recadrer en vue d’une meilleure gestion de vos émotions illicites.

Celles-ci, (la peur, le dégoût, la sympathie, le mépris, la culpabilité, etc.) ont été bannies du vocabulaire depuis la purge lexicale liée au Grand nettoyage, remplacées par trois concepts émotionnels dûment homologués : le Respect, la Gratitude et L’Admiration. Au demeurant, on ne parle plus à Océania d’émotions mais de réflexes positifs ou négatifs, surveillés par connexion. La surveillance de l’harmonie est d’ailleurs omniprésente dans l’environnement d’Océania où chacune et chacun ont externalisé leur vie personnelle, désormais en réseau dans la transparence assurée par la technologie de pointe (puces sous-cutanées et lentilles spéculaires à l’appui) et par le contrôle en temps réel sur les murécrans où alternent nouvelles du jour et séances d’aveux public, etc.

Un roman d’idées bien incarné

Si la premier mérite de la dystopie d’Olivier Darrioumerle tient à la clarté de son exposé spatial, social et fonctionnel, dans cet univers aseptisé rappelant la ville transparente du mythique Nous autres (1920) du Russe Evguéni Zamiatine, récemment réédité dans une nouvelle traduction, le climat social du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley, ou l’irradiante lumière californienne du Cercle de Dave Eggers, le roman du jeune auteur ajoute bientôt, à ce tableau de la nouvelle réalité à l’américaine (les districts et les toponyme d’Océania ont des noms à consonance anglophone, sauf le café du Pont…), le charme de personnages à la fois typés, au premier regard, et bientôt tiraillés par leurs contradictions internes, complexes mal refoulés et autres sentiments plus ou moins avouables, qui nous les rendent plus proches et attachants que des représentants attitrés de telle ou telle thèse.

Bazarov est le premier de ces animaux humains. Contrôleur diététique de par sa fonction, sportif de haut niveau, il aspire à payer la « dette écologique » que représente sa pendable ascendance de fils de carnassiers. Sa participation à la compétition sportive du BigTop pourrait lui valoir un émancipation en phase avec sa popularité d’influenceur sur les réseaux sociaux, mais il se sent en revanche peu attiré par la consécration dévolue aux champions du SexTop auxquels est désormais réservée la reproduction de l’espèce. Autant dire que c’est une machine possiblement défaillante, que menace un retour du refoulé humain-trop-humain.

Du moins a-t-il longtemps fasciné le jeune Green, dont la mère porteuse n’était pas de sang vert mais qui fréquente essentiellement les végans avec lesquels, dans sa beauty box, il se consacre à la créativité vestimentaire la plus « officiellement » débridée, tant il est vrai qu’Océania encourage la diversité superficielle pour mieux canaliser la conformité, poussant le libéralisme « pluraliste » jusqu’à autoriser l’usage de drogues de synthèse physiquement inoffensives mais très utiles à l’entretien des équilibres.

Sous le contrôle de Bazarov, son conseiller diététique, Green compense ainsi ses états d’âme parfois déstabilisés par une pilule de kelp, un complément de sélénium ou des algues de synthèse. L’ecstasy est en outre en vente libre, à cela près que plus rien ne s’achète désormais en Océania où « la propriété c’est le viol », la seul monnaie étant faite de bigcoins utiles à l’évaluation de chacune et chacun en toute transparence collective.

Et puis il y a Madras le transgenre à dégaine d'Indien efféminé trop ou trop peu sûr de lui, qui aspire à sortir de son disctrict pourri de Darwin pour accéder aux jolis quartiers des sangs verts; et bientôt d’autres personnages féminins plus déjantés apparaîtront, au café du Pont genre bohème déconnectée, où Bazarov, après un coupable contrôle positif en plein championnat, connaîtra déchéance et gloire humaine-trop-humaine de cour de miracles…

Une satire à l’arrière-goût doux-acide

Dans la foulée de l’essayiste Philippe Muray et du romancier Michel Houellebecq, Olivier Darrioumerle propose en somme, avec Bienvenue à Veganland, un essai-roman qui va bien au-delà de la critique du «véganisme» plus ou moins militant voire intégriste, prolongeant la remarquable fresque de Muray sur la société hyperfestive et l’empire du bien, ainsi que les observations percutantes de l’auteur de La carte et le territoire. Dans la même mouvance des réflexions critiques sur un certain terrorisme suave de l’indifférenciation, ce roman recoupe également, par le développement du double thème de la soumission et de la délation, les constats du philosophe Jean-François Braunstein, dans La Philosophie devenue folle, notamment à propos du discours «animalitaire» dans ce qu’il a de plus dogmatique et sectaire.

Sans souci de déplaire, Olivier Darrioumerle brosse, dans son chapitre consacré à l’organisation de jeunesse constituant le fer de lance des végans purs et durs, futurs «gardiens de la révolution» de l’homéostasi a barbes de djihadistes écolos, un portrait des nouveaux intolérants tout semblables à leurs grand-pères maoïstes ou à nos ancêtres inquisiteurs de diverses confessions, réclamant ici des camps de rééducation alimentaire…

Or un autre mérite du jeune romancier est d’échapper à la logique binaire qu’il pointe à maintes reprises, donnant plutôt dans l’humour acéré d’un Tchékhov que dans la «dénonciation» des bien ou des mal-pensants - deux faces de la même pièce de monnaie de singe.

On sourit ainsi un peu jaune, comme à un refrain ressassé par des générations de militants déçus, quand la vieille écolo Merete, en pointe dans le combat pour la Libération animale au moment du Grand nettoyage, fait le bilan du mouvement auquel elle a participé tout en refusant systématiquement les « mises à jour » et s’exclamant : « Grand nettoyage mon cul ! On prend les mêmes en plus verts et on recommence !»

Et Bazarov d'y aller de ses rodomontade de macho en surveillant Julia la sauvage, qui le surveille autant que Green son ancien disciple, lequel le dénoncera avant d’être dénoncé…

Bien entendu la dystopie exagère ! C’est son job, à plus value d’exorcisme en l’occurrence! Et plus encore : fonction d’incitation à la réflexion et à la discussion, d’autant plus qu’elle se coule, ici, dans les moules de l’humaine ambivalence. Cela donnant, miam-miam, un roman à dévorer à belles dents!

Olivier Darrioumerle. Bienvenue à Veganland. Sable polaire, 266p.

DESSIN:Matthias Rihs. ©RIHS/BON POUR LA TÊTE.