À propos du degree dont parle Shakespeare comme du bon critère de hiérarchie, Pierre Reverdy note dans En vrac : «Rares ceux qui, dans la vie et leur art, savent rejoindre le tact et la mesure en passant par la démesure ».

Ce mercredi 1er août. - Des feux d’artifice, du côté du Bouveret et de Saint-Gingolph, ont marqué ce soir l’ouverture de ce nouveau carnet, après le magnifique specimen américain trouvé à San Diego chez Barnes & Noble et inauguré le jour de mon 7Oe anniversaire, comptant 404 pages et enluminé de nombreuses aquarelles. Nul feu sur nos monts plus ou moins indépendants n’est apparu, et Snoooy n’a guère eu que deux ou trois occasions d’aboyer les rares pétards. Bref, «ce n’est plus ça» en dépit des encouragements commerciaux et de quelques patriotes arborant, sur Facebook, leur chemises d’armaillis.

***

Plus sérieux: Dans Khartoum assiégée, le roman de Barilier, dont j’ai passé le cap de la moitié. Grand livre assurément. Qui n’a pas eu jusque-là droit à un seul article digne de ce qu’il apporte, juste signalé par la patronnesse du Temps d’un ton admirativement pincé, l’éteignoir en question parlant de la tragédie de Khartoum comme d’une sorte d’anecdote et signalant quelques longueurs - et voila où nous en sommes dans ce pays de marmottes moites!

***

Revenant à Shakespeare je vais tacher de réfléchir un peu plus à la notion de degree telle qu'il l’aborde par la voix d’Ulysse, dans Troïlus et Cressida. C’est aujourd’hui un repère décisif dans l’observation fine de l’indifférenciation générale.

Ce dimanche 5 août, tard le soir. – J’ai retrouvé tout à l’heure mon compère Roland Jaccard à la brasserie du Lausanne-Palace, où nous nous sommes régalés une fois de plus d’un loup de mer et d’un sorbet au thé vert. Nous étant séparés à onze heures, j’ai encore pris un verre de rouge et un autre d’eau minérale à la terrasse d’à côté, où j’ai lu l’article d’Olivier François, sur Jean Cau, dans le magazine Éléments dont Roland m’a offert un exemplaire, lequel papier m’a rappelé ma visite à l’écrivain après la sortie de Croquis de mémoire pour un entretien plutôt cordial dont me reste le constat du vieux réac: «En somme voyez-vous, Monsieur, la culture d’aujourd’hui célèbre une peinture abstraite qui est concrète, et une musique concrète qui est abstraite », avec un léger accent méridional qui fleurait bon la Méditerranée…

Ce dimanche 5 août, tard le soir. – J’ai retrouvé tout à l’heure mon compère Roland Jaccard à la brasserie du Lausanne-Palace, où nous nous sommes régalés une fois de plus d’un loup de mer et d’un sorbet au thé vert. Nous étant séparés à onze heures, j’ai encore pris un verre de rouge et un autre d’eau minérale à la terrasse d’à côté, où j’ai lu l’article d’Olivier François, sur Jean Cau, dans le magazine Éléments dont Roland m’a offert un exemplaire, lequel papier m’a rappelé ma visite à l’écrivain après la sortie de Croquis de mémoire pour un entretien plutôt cordial dont me reste le constat du vieux réac: «En somme voyez-vous, Monsieur, la culture d’aujourd’hui célèbre une peinture abstraite qui est concrète, et une musique concrète qui est abstraite », avec un léger accent méridional qui fleurait bon la Méditerranée…

Quant à notre conversation de ce soir, toujours riche et très variée, en forme de vrai dialogue, elle a roulé sur nos souvenirs communs de vieux Lausannois; puis Roland m’a raconté l’année terrible qu’il a vécu à onze ans dans un internat de redressement où les grands garçons persécutaient les petits; plus tard je lui ai répondu en détail quand il m’a demandé ce que je pensais des camarades Daniel de Roulet et Nicolas Bouvier; il me dit ensuite que Proust a fait beaucoup de mal à la littérature française en plaçant la barre beaucoup trop haut pour ses éventuels concurrents, et je lui réponds qu’au contraire il a fait autant de bien que Montaigne ou que Rabelais ou que Molière ou que Victor Hugo en brisant une fois de plus les codes de la bienséance académique; il m’évoque la présence au Yushi d’un avocat algérien radié de l’Ordre après avoir défendu des caïds corses et fait de la prison pour je ne sais quoi et employé un certain Alexandre Benalla comme garde du corps quand sa tête fut mise à prix; sur quoi nous parlons de cinéma: je soutiens que Le genou de Claire de Rohmer a pris un terrible coup de vieux à mes yeux, puis il me raconte la visite d’une rédactrice du Monde au chalet de Montana ou séjournait le très cruel Jerzy Kosinski qui proposa à la brave consœur, après leur entretien, d’aller dans la nuit crever les yeux des chats du voisinage – et la dame de s’enfuir à toutes jambes; nous parlons assez longuement de diverses pages de Proust où il est question de pédophilie (petits garçons pour Charlus et petites filles pour le Narrateur); je lui dis mon admiration pour les écrits de Fabrice Pataut, il me parle des romans de science fiction de Ron Hubbard et de son refus de publier un ouvrage de celui-ci sur la dianétique dans sa collection des Presses Universitaires de France, enfin de temps à autre l’un ou l’autre des garçons de la brasserie vient lui demander si tout se passe bien avec une sorte de complicité enjouée que lui vaut sans doute sa qualité de vieux client affable dénué de toute condescendance, etc.

Enfin il s'est félicité, au moment de nous quitter devant le porche du Lausanne-Palace, d’avoir trouvé en moi un interlocuteur avec qui parler littérature, et un ami, et je ressens la pareille en dépit de tout ce qui nous distingue sans nous opposer.

«Nous sommes les seuls à pouvoir célébrer la mémoire de REB», s’est-il en outre exclamé au même moment, et ça en dit long, car Richard Edouard Bernard, type même de l’écrivain-journaliste-poète de province, est exactement celui que les littéraires qui-se-respectent auront oublié alors que lui, non, n’a pas oublié REB, ni le délicieux Samuel Chevalier, ni le savoureux Jack Rollan. Autant dire que notre prétendu snob entretient de tendre fidélités qui démentent son affectation de cynisme.

Ce mardi 7 août. – Je suis arrivé, dans la journée, au terme de ma lecture du roman de Barilier, Dans Khartoum assiégée, sans doute son chef-d’œuvre, mais le dirai-je en ces termes? Je ne sais pas, à cause du malentendu que peut susciter un mot aussi «cher», au sens où l’entendait Nabokov. D’ailleurs quel est LE chef-d’œuvre de Nabokov, Feu pâle ou Ada et l’ardeur, entre autres titres non moins marqués au sceau du génie ? Je ne sais et peu importe à vrai dire. Charles Dantzig a écrit pas mal de stupidités à propos des chefs-d’œuvre, et notamment sur Dostoïevski, donc on ne va pas en rajouter, mais grand livre il y a et je l’écrirai sans crainte de me tromper ou de promener le lecteur.

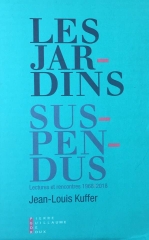

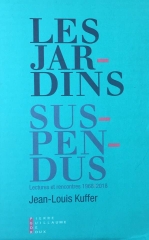

Ce mercredi 8 aout. – Je trône devant mon Super Mac comme un pilote devant son tableau de bord éclairé pour un vol de nuit, et décidément la relecture des Jardins suspendus me conforte dans le sentiment que je maîtrise mon appareil…

À l’isba, ce jeudi 9 août. – Après la visite de Julie et de Monsieur Pépère à la datcha, je passe à l’isba où, la pluie soudaine nous y confinant avec Snoopy, je lis et annote les poèmes de Charles Dantzig, dans Le chauffeur est toujours seul, parfois finement rythmés et attrayants par leurs images captées dans la trivialité quotidienne, mais souvent négligés, voire informes, et là ça ne pardonne pas, la poésie ne souffrant pas, mais alors pas du tout l’à peu près…

***

Tout autre chose : Aloysius de Fabrice Pataut, où je crois avoir découvert ce matin son passage-clef, véritable sésame de cette œuvre à secrets, dans la lettre à son père qu’a écrit le jeune Guillermo, militaire contre son gré auquel son père a offert la Recherche et qui évoque les relations entre réalité et fiction au gré de la mémoire proustienne selon le baron de Charlus – lettre retrouvée par le narrateur et son amie Dolores après la mort du jeune homme déporté en Allemagne, etc.

Les retournements successifs de ce roman décidément troublant et retors, me plaisent beaucoup par l’usage qui y est fait de la fiction, tel que je ne l’ai jamais pratiquée que de manière sporadique, sans réflexion vraiment conséquente. Fabrice Pataut a une intelligence prospective et un talent de conteur qui me font peut-être défaut, ou alors mon énergie s’est concentrée sur d’autres aspects de la matière littéraire, mais son exemple, tant dans ses nouvelles que dans Aloysius et Reconquêtes, m’est précieux dans l’optique d’un retour à la narration. Ce qui est sûr est qu’il y a, dans Aloysius, une cristallisation d’ordre à la fois romanesque et poétique qui me plaît énormément.

Ce samedi 11 août. – Achevé ce matin la lecture de l’Aloysius de Fabrice Pataut. Très fort. Je dirai carrément: chef-d’œuvre. Forme parfaite et soubassement historico-politico-familial carabiné. Le thème du double avec meurtre à la clef, cher à Pierre Gripari, mais qui me rappelle plutôt L’homme pris au piège de Tisma ou Jonathan Littell, est superbement filé

Ce samedi 11 août. – Achevé ce matin la lecture de l’Aloysius de Fabrice Pataut. Très fort. Je dirai carrément: chef-d’œuvre. Forme parfaite et soubassement historico-politico-familial carabiné. Le thème du double avec meurtre à la clef, cher à Pierre Gripari, mais qui me rappelle plutôt L’homme pris au piège de Tisma ou Jonathan Littell, est superbement filé

***

Lu quelques pages des Divagations de Mallarmé sur la poésie. De très bonnes choses en dépit de l’excessive préciosité de l’expression. De la Grande Littérature avec plein de belle plumes de paon au cul et le bec pincé, mais le drôle dit quand même deux ou trois choses…

Ce mercredi 15 août. – Ma bonne amie a largué son attelle, et moi j’aurai balancé mon PDF des Jardins suspendus ce soir avant minuit, comme promis à mon cher éditeur.

Ce vendredi 17 août. Relu à l’instant, à l’Atelier de la ruelle du Lac, mon poème d’hier soir intitulé À voix douce. Pas mal. Je vais d’ailleurs me concentrer, ces prochains jours, sur l’œuvre de Pierre Reverdy et les poètes réunis par Philippe Jaccottet en anthologie, qui me semblent pour beaucoup de haute volée.

À voix douce

Chaque soir au sous-bois

je reviens à l’orée des heures;

il y a là quelqu’un

qui m’attend tout silencieux.

Est-ce l’ami perdu ?

Ou notre mère revenue

nous tirer de l’oubli ?

Il semble que la nuit

là-bas baisse elle aussi les yeux,

et nos ombres retrouvent

tant de noms chers à murmurer...

Ce samedi 18 août. – Drôle de rêve cette nuit. Un type m’appelait par le prénom de Mohammed, me qualifiant de Mahdi et m’apprenant qu’il était chargé de me faire un gommage. J’en étais étonné et ne me souviens plus de la suite, mais ce matin, dans les Partis pris de Nabokov, je lis qu’il ne faut jamais, selon lui, se fier au «charlatan de Vienne» pour l’interprétation de ses rêves, comme je m’y suis d’ailleurs toujours refusé…

Ce samedi 19 août.- Je me demandais si ce que j’ai écrit sur l’évolution du romancier Barilier allait être démenti par la lecture des Cheveux de Lucrèce, comme l’auteur lui-même l’entendait dans un courriel de (discrète) protestation, mais pas du tout, et au contraire, car ce roman n’a pas, et de très loin, la qualité d’empathie et d’immersion de Dans Khartoum assiégée, restant en somme devant la vie et pas dans la vie, un théorème plus qu’un poème, avec un fond de discours aussi docte que dans Un Véronèse. Je vais tâcher de l’expliquer à l’intéressé, alors que son dernier roman illustre à merveille à mes yeux, le passage du mensonge romantique à la vérité romanesque.

Ce lundi 20 août.- Cauchemar concentrationnaire. Je me trouvais dans une vaste étendue cernée de barbelés et percée de souterrains dans lesquels étaient enfermés des femmes qu’on appelait animaux inutiles. Il y avait une sorte de chemin longeant les ouvertures des cellules enterrées, qui permettait de voir les prisonnières de plus près, mais l’accès à ce chemin était soumis à un contrôle policier et je n’avais pas le document nécessaire. À un moment donné une prisonnière jaillissait à mi-corps de sa cellule pour embrasser une vieille femme arrêtée à la hauteur de ladite cellule enterrée et lui disait avec émotion «maman, maman !», après quoi je me trouvais avec un ami ou un groupe à longer une très grande tribune, au fond d’une immense salle-stade, où des milliers de responsables de services se tenaient aux aguets dans leurs alvéoles respectives, visiblement séparées les unes des autres , et je reconnaissais quelques têtes et me demandais si ces personnages disposaient de bureaux style open space et je m’entendais répondre qu’il ne s’agissait là que de la plénière, sur quoi je m’affairais à dissimuler une liasse de documents dans une serviette que je substituais à une autre serviette en prenant de n’être pas remarqué et je parvenais enfin, ouf, à m’échapper de ces lieux de justesse...

***

Titre de ma prochaine chronique : « Celles et ceux qui cherchent des clefs / ne les trouveront pas chez Proust »…

Et cela pourrait commencer comme ça :

Un buzz récent évoquait les romans à clefs de la rentrée littéraire qui vont faire mousser les médias et glousser les avocats. De son côté, Bernard de Fallois nous rappelle que les clefs de Proust se perdent dans son trousseau à complications. Un mélange de curiosité basse, d’envie à base de cupidité et de frustration, ou de quel besoin vulgaire de vengeance psychologique ou sociale me semble assez caractéristique du pire penchant de cette époque à meutes de hyènes impatientes de dénoncer à tout-vat ou de savoir qui se cache derrière tel ou tel personnage de roman promis à un carton d’automne, etc.

Ceux qui se prennent au sérieux

Celui qui exige une génuflexion de la part de la lectrice ou du lecteur qui entrent dans la cathédrale de son Œuvre poétique à voussures néogothiques / Celle qui dit Maître au littérateur dont elle rêve de devenir la maîtresse en dépit de leur âge déjà pas mal avancé / Ceux qui intriguent pour qu’on parle d’eux dans LA revue de poésie chinoise qu’il faut lire absolument en Belgique lettrée / Celui qui ne prend pas de gants pour moucher la vanité des vanités dont parle L’Ecclésiaste best-seller a l’époque / Celle qui décide d’écrire un roman où elle révélera enfin son potentiel / Ceux qui classent l’humanité en deux à savoir celles que Ruquier a reçues et les autres / Celui qui parle de son prochain roman comme de l’événement que lui-même n’attendait pas en son for modeste / Celle qui se propose de publier séparément les notes en bas de pages de ses poèmes à clefs / Ceux qui insistent sur la modestie qui les fait s’incliner devant l’excès d’honneur qui leur est dévolu à la réception du Prix de poésie du demi-canton / Celui qui n’est plus là pour affirmer que jamais il ne s’assiéra à la table des moqueurs laquelle n’en avait à vrai dire rien à cirer / Ceux qui ont de la moque au nez en attendant que leur vienne du poil au cul / Celui qui a lu tout Shakespeare sans qu’on en perçoive l’effet sur sa conduite au niveau du groupe transgenre / Celle qui se demande si tu ne la vises pas quand tu ajoutes à ta liste à commissions la laitue - à ne pas oublier / Ceux qui se reconnaissent dans le discours du Préfet saluant les meneurs d’hommes à femmes / Celui qui salue le jour qui vient avec sa troupe de raseurs à éviter tant que faire se peut / Celle qui évite de prendre l’ascenseur avec ceux qui montent / Ceux qui aiment bien châtier ceux qu’ils aiment bien pour d’autres raisons , etc.

***

En somme je fuis, j’évite, je coupe court à toute forme d’objectivation, qui relève forcément, à mes yeux, de l’aplatissement réducteur.

Ce vendredi 24 août. – Passé la soirée d’hier avec Gérard, au Rivage de Lutry. Tambouille exécrable et prix surfaits, mais fort bonne conversation et vrai regain d’amitié. M’a raconté ses trois psychanalyses, à Paris et Londres, entre seize et vingt ans, notamment avec un rival de Lacan. Dans nos échanges de vues sur le monde actuel, le m’efforce de lui montrer le verre à moitié plein alors qu’il se désole de le voir aux trois quarts vide. Nous parlons une fois de plus de D., en évoquant la méchanceté de l’homme en ses dernières années, mais plus volontiers de littérature et de cinéma – il me signale Le fanfaron de Dino Risi, que je vais me projeter tout à l’heure. J’évite de boire le verre de trop et rentre tout content en écoutant Volutes de Bashung…

Ce mardi 28 août. – J’ai entrepris la préparation des notes utiles à mon projet de roman panoptique, qui constituerait la suite du Viol de l’ange. Relisant celui-ci ces jours derniers, parallèlement à ma découverte des nouvelles et des romans de Fabrice Pataut, je me suis dit qu’une nouvelle synthèse via la fiction, développée entre les années 2002 et 2018, avec deux fortes ponctuations historiques (la chute des Twin Towers et l’attentat contre Charlie-Hebdo), vingt ans après les événements en ex-Yougoslavie, et avec quelques personnages issus du premier roman, pourrait être intéressante ; en tout cas je vais m’y essayer…

***

N’ai-je pas exagéré en parlant de Fabrice Pataut comme d’un «grand écrivain» ? C’est possible, mais je m’entends, car il y a du vrai dans ce qui distingue cet écrivain de ses semblables actuels, à ma connaissance en tout cas: il y a une forme de réel génie littéraire dont le moins qu’on puisse dire est qu’il est peu répandu, et qui se sent dans sa phrase et l’imbrication de ses propositions, dans ses développements narratifs et ses mises en rapport, dans l’interférence continue du réel et de la fiction révélatrice d’un autre plan du même réel, etc. Il est rare d'avoir une tête philosophique qui ait à la fois les tripes d'un romancier et le coeur d'un poète

***

Le titre de mon projet de roman panoptique pourrait être Les Tours d’illusion, alors que celui de mes délires extralucides serait plutôt le sarcastique Horizons barbecue, tiré du recueil actuel, qui donnerait plus d’impact critique à ce qui pourrait faire figure de préambule poétique au roman.

***

J’ai résolu ces jours de me concentrer plus, dans les temps à venir, sur mes seuls travaux personnels, en ramenant toutes mes lectures latérales à cette perspective, sans me disperser, publications récentes comprises. Je ne renoncerai donc pas au «service» que représente mon activité de chroniqueur littéraire, mais ce sera de moins en moins en conformité avec ce que mes chers confrères attendent de moi en termes publicitaires, pour mon seul intérêt à moi.

***

Je suis en quête, par rapport à la littérature, d’un regain d’innocence. J’ai connu la magie de la découverte, parfois, entre seize et vingt ans, hors de tout mimétisme. Ma lecture du Retour de Philippe Latinovicz, après celle de Je ne joue plus, du même Miroslav Krleza, m’a fait le même effet que celui que j’aurai éprouvé, à quatorze ou quinte ans, à la lecture de Vipère au poing de Bazin ou, plus tard de Moravagine de Cendrars, entre tant d’autres vraie révélations semblables à celle que, tout récemment, j’ai éprouvée à la découverte des nouvelles et des romans de Fabrice Pataut.

Or à quoi cela tient-il ? À chacun de le dire. Un jeune homme découvrira-t-il ainsi, en 2047, l’un ou l’autre de mes livres ? C’est en me l’imaginant que je me figure, sans autre vaine vanité, je ne sais quelle justification…

***

Je m’accorde un quart d’heure, chaque matin à l’heure du café, d’observation consacrée à l’imbécillité de la meute, sur Facebook et environs, après quoi je vais sarcler ailleurs.

« J’ai écrit ce petit livre, morceau par morceau, dans une forme que j’aime beaucoup, de l’aphorisme. C’est un goût que je cultive depuis toujours, et qui a même permis à mes éditeurs d’établir des recueils à partir de fragments tirés de mes divers livres. C’est un livre qui est lié à la difficulté et à la douleur physique croissante que je vis, en même temps que des joies ténues mais non moins réelles. J’exprime aussi la difficile relation avec les autres, devant le combat que nous menons avec la mort, qui n’est pas censée exister. Si j’écris, il est possible de faire allusion à la mort, sinon, dans la conversation, cela de devient impossible. Je dois aller bien ! L’autre jour encore, une femme de ma connaissance, une bavarde, une vraie sangsue, me félicitait de me porter si bien, alors que tout de mon apparence devait exprimer le contraire. J’aurais dû lui répondre : « Non, je ne vais pas bien. Je ne suis plus qu’une chiotte ! » Mais ce n’est pas bienséant, n’est-ce pas ? Et le dire à une dame âgée est d’autant plus malséant que cela lui parle d’elle, évidemment. Ceci dit, je peux parler de la mort avec des amis. Et puis, bien sûr, avec le notaire ! Voilà quelqu’un qui s’intéresse à ma mort !»

« J’ai écrit ce petit livre, morceau par morceau, dans une forme que j’aime beaucoup, de l’aphorisme. C’est un goût que je cultive depuis toujours, et qui a même permis à mes éditeurs d’établir des recueils à partir de fragments tirés de mes divers livres. C’est un livre qui est lié à la difficulté et à la douleur physique croissante que je vis, en même temps que des joies ténues mais non moins réelles. J’exprime aussi la difficile relation avec les autres, devant le combat que nous menons avec la mort, qui n’est pas censée exister. Si j’écris, il est possible de faire allusion à la mort, sinon, dans la conversation, cela de devient impossible. Je dois aller bien ! L’autre jour encore, une femme de ma connaissance, une bavarde, une vraie sangsue, me félicitait de me porter si bien, alors que tout de mon apparence devait exprimer le contraire. J’aurais dû lui répondre : « Non, je ne vais pas bien. Je ne suis plus qu’une chiotte ! » Mais ce n’est pas bienséant, n’est-ce pas ? Et le dire à une dame âgée est d’autant plus malséant que cela lui parle d’elle, évidemment. Ceci dit, je peux parler de la mort avec des amis. Et puis, bien sûr, avec le notaire ! Voilà quelqu’un qui s’intéresse à ma mort !»

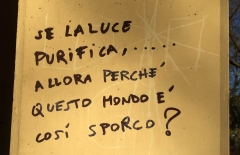

Car Ceronetti vit de rien dans un bourg de Toscane, loin des cercles littéraires ou académiques. Il n'écrit point de romans à succès mais des poèmes et des sortes d'essais très concentrés, où les aphorismes déflagrateurs («Comment une femme enceinte peut-elle lire un journal sans avorter?», «L'arme la plus, dangereuse qui ait été inventée est l'homme», «Qui tolère les bruits est déjà un cadavre», «Si le Mal a créé le monde, le Bien devrait le défaire») voisinent avec des développements plus amples sur les thèmes essentiels du rapport de l'homme avec son corps et avec le Cosmos, impliquant donc la maladie et l'érotisme, l'obsession quasi maniaque pour la diététique et une détestation non moindre de la technique («un serviteur admirable, savez-vous, si parfait qu'il va nous supprimer»), la réflexion métaphysique et la méditation sur l'Histoire passée et présente, entre autres intuitions mystiques, digressions philologiques, émerveillements artistiques, vibrations sensibles enfin du médium un peu sorcier qui a recréé la vie à bout de fil en qualité de manipulateur de marionnettes, à l'enseigne de son fameux Teatro dei Sensibili très prisé du Maestro Fellini.

Car Ceronetti vit de rien dans un bourg de Toscane, loin des cercles littéraires ou académiques. Il n'écrit point de romans à succès mais des poèmes et des sortes d'essais très concentrés, où les aphorismes déflagrateurs («Comment une femme enceinte peut-elle lire un journal sans avorter?», «L'arme la plus, dangereuse qui ait été inventée est l'homme», «Qui tolère les bruits est déjà un cadavre», «Si le Mal a créé le monde, le Bien devrait le défaire») voisinent avec des développements plus amples sur les thèmes essentiels du rapport de l'homme avec son corps et avec le Cosmos, impliquant donc la maladie et l'érotisme, l'obsession quasi maniaque pour la diététique et une détestation non moindre de la technique («un serviteur admirable, savez-vous, si parfait qu'il va nous supprimer»), la réflexion métaphysique et la méditation sur l'Histoire passée et présente, entre autres intuitions mystiques, digressions philologiques, émerveillements artistiques, vibrations sensibles enfin du médium un peu sorcier qui a recréé la vie à bout de fil en qualité de manipulateur de marionnettes, à l'enseigne de son fameux Teatro dei Sensibili très prisé du Maestro Fellini.  Sombre vision

Sombre vision Grappilleur de génie

Grappilleur de génie

Souvenir perso remontant à l’an 2012:à Turin, à l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien ! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes..

Souvenir perso remontant à l’an 2012:à Turin, à l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien ! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes..

Ce dimanche 5 août, tard le soir

Ce dimanche 5 août, tard le soir

Ce samedi 11 août.

Ce samedi 11 août.