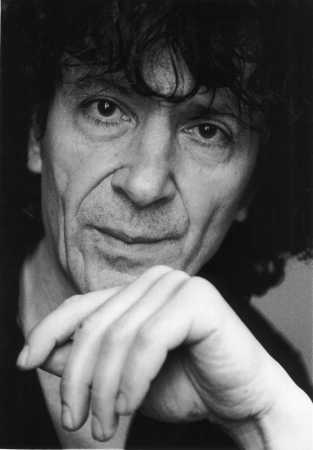

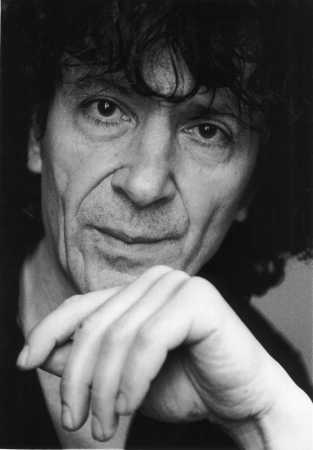

Hubert Haddad, dans son roman incandescent et poétique, nous fait vivre la tragédie de l’intérieur par le truchement de personnages attachants.

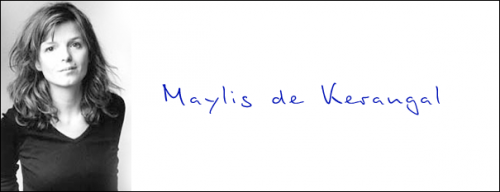

A l’écart des estrades, le romancier d’origine tunisienne, établi à Paris dès son enfance, a développé une œuvre considérable mais un peu méconnue, riche d’une cinquantaine d’ouvrages touchant à la poésie, à la nouvelle, à l’essai et au roman. Palestine, relevant de ce dernier genre, est un des plus beaux livres de cette rentrée.

- Quelle est la genèse de Palestine ?

- D'abord mes origines judéo-berbères, une enfance bercée par l'Orient - on parlait arabe côté adultes et vivait dans la culture maghrébine -, et la complainte du retour à Jérusalem, en "Palestine" disait ma grand-mère Baya qui, bien vieille, n'avait pas mémorisé la création de l'État d'Israël. Concrètement, j'ai abordé le sujet il y a près de vingt ans, dans un roman récemment réédité par Zulma, Oholiba des songes. Oholiba est la Jérusalem déchue de l'exode, comparée à une prostituée, dans Ézéchiel. Je me suis aperçu a posteriori que ce roman qui interroge le monde yiddish après la Shoah s'achevait à peu près où commence Palestine. Parti en Inde du sud à la recherche des judaïsme antique au Kerala, à Kranganore et à Cochin, il y a deux ans, je projetais en fait d'écrire un autre livre proche du sujet, de manière allégorique en imaginant un vieux musicien israélien d'origine polonaise déçu par la politique de son pays qui se retrouve par hasard dans la vieille synagogue de Cochin et qui se réconcilie avec son judaïsme à travers la légende du royaume de Cranganore. C'est la genèse du livre. De retour, la réalité, l'actualité du conflit m'a tellement bouleversé que j'ai abandonné ce roman pour écrire dans une certaine urgence intime ce Palestine.

- Comment vivez-vous personnellement ce conflit ?

- Dans la déchirure, sachant que les Palestiniens et les Juifs sont les enfants d'une même terre, à travers la disparité des siècles et les conversions, le flottement identitaire. Des erreurs ont été commises à tous les échelons des États et des institutions internationales, mais aujourd'hui il y a une réalité vivante qui excède les schémas qui furent ceux de l'impérialisme en déconfiture: deux peuples vivent là de manière substantielle, sans recours direct à d'autres cultures, même si la pesanteur des alliances, Occident contre monde arabe, n'arrange pas les choses. Il est temps d'inventer ensemble dans ce bout de territoire un avenir exemplaire, par l'échange culturel et scientifique, le rétablissement des droits fondamentaux de l'individu et des peuples. Ce qui est une tragédie peut devenir une chance.

- Comment avez-vous travaillé ? Le roman a-t-il fait l'objet de repérages précis?

- J'ai pas mal de proches qui vivent ou qui ont vécu en Israël, personnellement je n'ai jamais pu m'y résoudre. Mon frère Michael qui est présent dans le livre, qui effectivement a tout abandonné un jour (en 1978) pour aller vivre dans une cabane de bois de cinq mètres carrés en bordure de Jérusalem Est, était parti à vingt ans plein d'espérance, il a connu la vie de kibboutz, il était artiste peintre et enseigna à l'École des Beaux-Arts de Jérusalem. Finalement, il abandonna même sa cabane et vint se suicider à Paris, dans le Ménilmontant de l'exil. Tout ce passé, la pensée des amis musulmans et des amis juifs m'ont conduit à écrire ce roman à l'intuition, pénétré par le sentiment étrange d'une autre vie. Je ne suis pas allé à Hébron, pourtant des journalistes qui ont enquêté longuement là-bas m'ont dit qu'il y a dans Palestine une parfaite véracité tant géographique (là, bien sûr, je me suis documenté) que d'ambiance. Un romancier travaille avec une sorte d'intensité un peu hallucinatoire jusqu'à ce qu'il se sente en possession de tous les fils, les tensions, les couleurs. Mais j'irais un jour à Hébron, sur les pas de mon frère Michael et de mes personnages.

- Comment les personnages vous sont-ils apparus ? Comment les développez-vous ?

- Les personnages sont l'expression pure de mon sentiment intérieur, informulable théoriquement dans la platitude toujours sujette au manichéisme de l'analyse et de la dialectique: ils ont surgi en moi avec la force de mon émotion, de mon trouble, de mon désir infini de paix et de réconciliation entre des visages souffrants de mon histoire, de notre histoire à tous.

- Les personnages féminins semblent les porteurs, dans le roman, des seuls espoirs et d’une aspiration positive à la pacification. Est-ce valable d’une façon plus générale selon vous?

- D'un point de vue global, universel, oui: parce qu'elles peuvent remettre en question le patriarcat qui est responsable de millénaires d'exactions depuis Caïn, parce qu'elles ont en elles une expérience, une histoire propre de l'aliénation, de l'asservissement, de l'injustice. Libérées de la violence ordinaire, elles enseigneront la paix, et la fraternité à une humanité renaissante.

- Que peut un roman par rapport à la perception d'une telle tragédie?

- Le roman nous sort des schémas fermés, des oppositions aveugles. Il donne à comprendre par empathie, il peut réveiller parce qu'il touche au plus intime de l'être qui est notre partage à tous, par-delà les opinions et les communautés. Comme la peinture ou la musique, le roman voudrait restituer la nuance et la contradiction, la chair, le vivant dans son tremblement.

- Comment, personnellement, malgré la fin très sombre de Palestine, envisagez-vous l’évolution du conflit et son issue éventuelle?

- Il y aura un jour deux États souverains qui vivront dans une paix d'abord relative et bientôt entière, c'est seulement une histoire de temps, c'est-à-dire de vies humaines. Mon roman Palestine n'est pas désespéré, mais c'est une tragédie. La tragédie a des effets de catharsis, elle voudrait ouvrir le cœur et l'esprit. En cela, elle est optimiste.

La tragédie au coeur

La tragédie au coeur

Un sentiment de plus en plus oppressant, quasi physique, assorti d'une angoisse omniprésente, saisissent le lecteur de ce roman-labyrinthe très dense et intense, dont le jeune protagoniste, Arabe de Jérusalem sous l'uniforme de Tsahal, se trouve pris dès la première séquence dans un engrenage fatal.

Attaqué par un commando de factieux palestiniens, il est blessé et dépouillé de son uniforme et de son passeport avant que ses agresseurs ne soient tous massacrés. Il se prénommait Cham jusqu'au moment d'être recueilli par une vieille Palestinienne aveugle qui voit en lui le sosie de Nessim, son fils disparu. Il sera Nessim aussi pour Falastin, la fille de l'aveugle qui le soigne et dont il tombe follement amoureux. Falastin entretient un espoir de pacification proportionné à l'horreur qu'elle a vécue lorsque son père, leader d'un front démocratique, est mort à ses côtés dans un attentat. Cham-Nessim l'Israélien pris pour un Palestinen sera planqué et piégé une seconde fois après une folle fuite, au lendemain d'une nuit avec Falastin que scelle une effusion momentanée que le retour au réel empêchera de s'incarner dans le temps à venir.

Si la tragédie du conflit israélo-palestinien est ressaisie avec une foison de détails - au milieu d'une nature merveilleusement rendue et d'un quadrillage de murs et de check-points signalant l'absurde hybris de l'homme, - qui valent tous les reportages, les péripéties de Palestine importent moins, à l'évidence, que leur résonance émotionnelle et leur valeur hautement symbolique à de multiples égards. L'écriture incisive, mais très sensible et sensuelle à la fois, qui tire parfois le roman vers la fable ou le conte poétique à l'orientale, cristallise enfin le message d'humanité et la beauté nullement esthétisante de cet admirable roman.

Hubert Haddad. Palestine. Zulma, 152p.

Cet entretien a paru dans l'édition de 24 Heures du 30 octobre 2007.

La tragédie au coeur

La tragédie au coeur