William Trevor et Joseph O'Connor

Il semble que certains pays, à l'image d'individus, soient dotés de talents particuliers, et c'est ce qu'on pourrait se dire à propos de l'Irlande en matière de littérature, qu'il s'agisse de son fonds populaire de chansons et de légendes ou de la magnifique pléiade d'auteurs qui en est issue, d'Eugene O'Neill à James Joyce ou de Yeats à Seamus Heaney, en passant par Oscar Wilde, Samuel Beckett ou John McGahern.

Aujourd'hui encore, de nombreux écrivains manifestent cette vitalité très singulière, et de nouvelles preuves éclatantes nous en sont données par deux auteurs proches à divers égards en dépit de leur différence d'âge: William Trevor (1928-2016) et Joseph O'Connor (né en 1963).

De William Trevor, nous connaissions déjà quelques romans, tel le poignant En lisant Tourgueniev (Phébus, 1993) qui nous plonge dans la douce folie poétique d'une femme hypersensible qu'écrase son milieu grossièrement puritain, avant de découvrir le nouvelliste exceptionnel de Mauvaises nouvelles (Phébus, 1999) et plus encore de Très mauvaises nouvelles, qu'un chroniqueur du New Yorker a qualifié de «plus grand auteur vivant de nouvelles de langue anglaise».

Observateur d'une rare finesse, que son oreille rend capable de rendre toutes les nuances du parler propre à ses personnages fort variés, généralement entre très petite et très moyenne bourgeoisie, William Trevor a également un sens aigu des situations symboliques. Ses nouvelles sont donc à la fois chargées émotionnellement et intéressantes du point de vue social ou psychologique, sans jamais donner dans la démonstration. En outre, ce sont des bijoux du point de vue de l'élaboration, où la concision (maestria du dialogue) va de pair avec la force d'évocation plastique et la profondeur de la perception et de la réflexion.

Observateur d'une rare finesse, que son oreille rend capable de rendre toutes les nuances du parler propre à ses personnages fort variés, généralement entre très petite et très moyenne bourgeoisie, William Trevor a également un sens aigu des situations symboliques. Ses nouvelles sont donc à la fois chargées émotionnellement et intéressantes du point de vue social ou psychologique, sans jamais donner dans la démonstration. En outre, ce sont des bijoux du point de vue de l'élaboration, où la concision (maestria du dialogue) va de pair avec la force d'évocation plastique et la profondeur de la perception et de la réflexion.

La première des dix Très mauvaises nouvelles réunies ici, intitulée Torridge, est exemplaire à cet égard. Comme dans le film Festen, son thème est le dévoilement public d'un secret refoulé et la mise en cause de l'hypocrisie sociale. Humilié en son enfance, le dénommé Torridge (surnommé «Porridge» pour son visage évoquant un pudding) fait scandale, trente ans plus tard, à la fin d'un repas où ses anciens camarades de classe et leurs familles l'ont invité pour se payer sa tête une fois de plus Or, à la veulerie grasse de ses condisciples, Torridge oppose la finesse acquise d'un homme libre, qui fracasse le conformisme ambiant par la révélation d'un drame remontant aux années de collège et impliquant les moeurs des admirables pères de famille.

Cependant, rien n'est jamais simple dans la psychologie des personnages de Trevor, qu'il s'agisse (Amourettes de bureau) de telle jeune secrétaire culbutée sur la carpette le lendemain de son entrée en service par un séducteur «marié à une malade», ou (dans Une nature compliquée) de tel monstre d'égoïsme, esthète et glacial, dont on découvre soudain qu'il pourrait être humain en creusant la moindre.

Les personnages de William Trevor ont tous quelque chose de vieux enfants perdus, comme le trio de l'incroyable Présente à la naissance, où le baby-sitting et les soins palliatifs se fondent à l'enseigne d'un délire inquiétant, la grosse «limace blanche» qui se prélasse (dans O, grosse femme blanche!) dans le parc d'une école où un enfant battu se meurt, les couples débiles (dans Le pique-nique des nounours) qui se retrouvent avec leur mascotte sous le regard assassin d'un des conjoints, ou cette paire de doux dingues (dans Les péchés originels d'Edward Tripp) dont le mysticisme fêlé détermine la conduite délirante.

S'il lui arrive d'être aussi méchant qu'une Patricia Highsmith, dont il est souvent proche par la noirceur autant que par la sourde compassion - comme dans la terrible Rencontre à l'âge mûr où un type vieillissant doit servir d'alibi adultérin à une horrible mégère -, William Trevor pratique à vrai dire cette «bonne méchanceté» qui nous blinde, à doses homéopathiques, contre l'adversité et le mal rampant. Ses nouvelles, comme celles d'une Flannery O'Connor, sont ainsi de sacrés toniques.

A cours d'une croisière touristique qui les fait se rencontrer à Ispahan, deux personnages de William Trevor (dans une des Mauvaises nouvelles) échangent ces paroles: à la femme qui demande «pourquoi pensez-vous que je vous ai confié ce secret?», l'homme répond «parce que nous sommes des navires qui se croisent dans la nuit».

Or, ce dialogue pourrait être tenu par les protagonistes d'Inishowen, nouveau roman de Joseph O'Connor qui, après le mémorable Desperados (Phébus, 1998) déploie plus amplement encore sa vision de l'Irlande et de l'homme contemporain dans un roman reprenant mine de rien, sous les aspects de la violence et de la déglingue contemporaines, les grands mythes de Roméo et Juliette et de Tristan et Iseut.

Inishowen, marque de whiskey, est aussi le nom d'un petit port du Donegal, au nord de l'Irlande, où un nourrisson de sexe féminin fut abandonné à la veille de la Noël 1948 et où un adolescent, fils d'un flic de Dublin et tué par des mafieux traqués par celui-ci, a été enterré un peu moins d'un demi-siècle plus tard. C'est à Inishowen qu'Ellen, prof de gauche mariée à un spécialiste de chirurgie plastique établi à New York, retrouve la trace de sa mère par l'entremise d'un couvent. A Inishowen, aussi, que Martin Aitken, policier très engagé dans la lutte antiterroriste et antimafieuse, récemment divorcé et relevant d'un alcoolisme lourd, rêve en ces jours de Noël 1994, de se rendre sur la tombe de son garçon. Le hasard fait ces deux destinées se croiser à Dublin, où Ellen, en phase terminale de cancer du pancréas, tombe dans une rue, où Martin la relève.

Ces deux êtres blessés, pétris de la même pâte hypersensible, passeront une nuit ensemble allongés l'un à côté de l'autre, avant que l'ombre de la mort ne les rattrape, l'un par la maladie et l'autre par un tueur. S'ils ne se connaissent que le temps d'une trop brève rencontre, le lecteur les aura plus longuement approchés, le temps du roman, compris et aimés. Mais Inishowen n'est pas qu'une histoire d'amour «possible» non réalisée: ce sont aussi de multiples non-rencontres réalisées. Entre Ellen l'idéaliste aux sentiments délicats et son époux philistin, aux vues bornées de matérialiste. Entre le même pleutre menteur et son fils Lee ou sa fille Elizabeth. Entre Martin et Valerie que la violence du monde ont séparés.

Avec l'Irlande convulsive en toile de fond, bordélique mais combien vivante aussi, et tel regard latéral sur une Amérique dont les familles apparemment policées n'échappent pas à une sorte de nouvelle barbarie (un repas de Noël assez carabiné chez les Amery), Joseph O'Connor nous prouve une fois de plus que le roman, par le truchement de personnages puissamment incarnés, peut avoir valeur à la fois de sismographe social et d'école de la sensibilité, de miroir des moeurs et des valeurs d'une époque.

William Trevor, Très mauvaises nouvelles, traduit de l'anglais par Katia Holmes. Phébus, 250 pp.

William Trevor, Ma maison en Ombrie, réédition en poche. Phébus, Libretto, 240 pp.

Dernier recueil paru : Hôtel de la lune oisive, Phébus.

Joseph O'Connor, Inishowen, traduit de l'anglais par Gérard Meudal et Pierrick Masquart. Phébus, 518 pp.

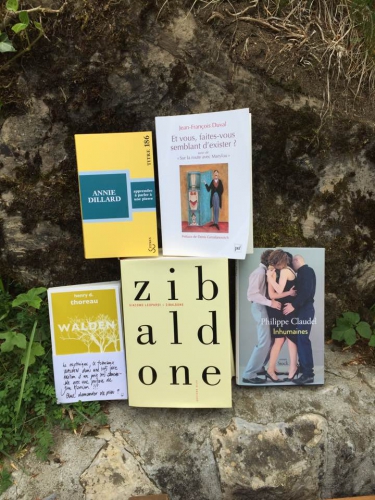

Cette solution nous est suggérée par Philippe Claudel dans son dernier livre intitulé Inhumaines, que mon amie-Facebook par moi surnommée la belle Brabançonne m'avait recommandé, et sur lequel je suis tombé samedi dernier en découvrant la nouvelle bouquinerie de Cedric Simon, immédiatement avenant et aussi fou de livres que je le suis depuis l'âge de raison (donc ça va faire 60 ans mercredi), juste à côté du Bout du monde genre café bohème hors d'âge, et à l’enseigne de L’Imprudence.

Cette solution nous est suggérée par Philippe Claudel dans son dernier livre intitulé Inhumaines, que mon amie-Facebook par moi surnommée la belle Brabançonne m'avait recommandé, et sur lequel je suis tombé samedi dernier en découvrant la nouvelle bouquinerie de Cedric Simon, immédiatement avenant et aussi fou de livres que je le suis depuis l'âge de raison (donc ça va faire 60 ans mercredi), juste à côté du Bout du monde genre café bohème hors d'âge, et à l’enseigne de L’Imprudence.

Observateur d'une rare finesse, que son oreille rend capable de rendre toutes les nuances du parler propre à ses personnages fort variés, généralement entre très petite et très moyenne bourgeoisie, William Trevor a également un sens aigu des situations symboliques. Ses nouvelles sont donc à la fois chargées émotionnellement et intéressantes du point de vue social ou psychologique, sans jamais donner dans la démonstration. En outre, ce sont des bijoux du point de vue de l'élaboration, où la concision (maestria du dialogue) va de pair avec la force d'évocation plastique et la profondeur de la perception et de la réflexion.

Observateur d'une rare finesse, que son oreille rend capable de rendre toutes les nuances du parler propre à ses personnages fort variés, généralement entre très petite et très moyenne bourgeoisie, William Trevor a également un sens aigu des situations symboliques. Ses nouvelles sont donc à la fois chargées émotionnellement et intéressantes du point de vue social ou psychologique, sans jamais donner dans la démonstration. En outre, ce sont des bijoux du point de vue de l'élaboration, où la concision (maestria du dialogue) va de pair avec la force d'évocation plastique et la profondeur de la perception et de la réflexion.