ben tornati ? Comment se porte la casa, et votre Filou ? Et la Toscane ? Nous étions à Jaffa ce week-end, quelques heures à se dorer la pilule sur la plage. Autant j'aime nager autant la plage m'ennuie profondément. La plage me semble une transition idéale entre terre et mer, un doux entre-deux où le sol commence à se dérober sous les pieds, c'est comme une piste d'envol pour le nageur avide – et il ne me viendrait pas à l'idée d'étendre ma serviette sur une piste d'envol, mais ce n'est pas le cas de tout le monde (suivez mon regard). Et puis c'est plein de sable, tu le sais, il y fait trop chaud, les balles en caoutchouc claquent contre les raquettes, c'est bruyant, parsemé de mégots. Petite spécialité locale : des maîtres nageurs perchés dans leur cabanon hurlent des ordres dans leur mégaphone, à intervalles réguliers : c'est insupportable, et d'autant plus que ces injonctions en hébreu ne peuvent que me rappeler celle des soldats aux check-points.

Triste constatation : cette langue, ni plus ni moins belle qu'aucune autre, riche comme toutes les autres, porteuse d'humanité et de littérature, cette langue me fait froid dans le dos. Je pense à cet ami allemand, qui me disait sa douleur d'entendre parler sa langue, lorsqu'il résidait en France : c'était toujours dans des films de guerre, lorsqu'un soldat réclamait un Ausweiss, et pour beaucoup de Français l'Allemand reste cet idiome barbare de l'Occupant, dont on ignore la douceur possible, les nuances et la finesse. Je sais ces préjugés, la bêtise des généralisations, mais je sais aussi la force de l'instinct, les réactions viscérales de la peur : contre celles-ci l'intellect ne peut pas grand-chose, et en tout cas pas à court terme. Sur la plage, quand le haut-parleur crachait, je serrais les dents.

Je me souviens aussi de mon grand-père, au chalet en Alsace, qui s'était soudain jeté sous la table, en plein milieu du repas. Mon frangin avait eu l'idée d'allumer un pétard, de l'autre côté de la maison, petite blague innocente et mon grand-père de plonger sous la table, et puis de se relever, pâle comme un linge, tentant de répondre par un sourire à nos regards éberlués : quand on a vécu la guerre, le corps réagit plus vite que l'esprit.

Ou plutôt, l'un et l'autre sont mêlés inextricablement, à l'endroit de la blessure, comme les grosses cicatrices font se fusionner la peau et la chair – et c'est dans le corps, paraît-il, qu'on peut retrouver la trace des traumatismes, dans ses muscles contractés, et c'est là qu'on peut en adoucir l'impact, faute de pouvoir l'effacer.

Et c'est aussi là, dieu merci, que se logent les plus beaux souvenirs, les petites madeleines des bonheurs passés, qui ont laissé leur empreinte sur les papilles, au creux de l'odorat, dans les recoins secrets de la peau. Sur la plage soudain est passé un cheval au trot, et puis il est repassé, au pas, et j'espère que ma pupille gardera ça : le petit cheval, son jeune cavalier marchant à ses côtés, leurs silhouettes sur fond de soleil couchant. Le garçon ne tenait pas la bride, ils marchaient côte à côte le long de l'eau, comme de vieux amis.

Ciao ragazzo,

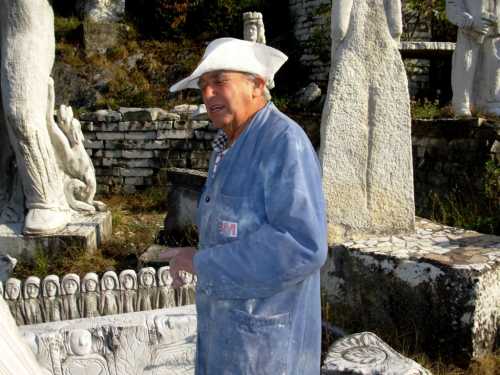

Nous sommes rentrés de Toscane requinqués, malgré le triste état de ce que la télé berlusconienne reflète de la pauvre Italie qu’elle contribue à crétiniser sans y réussir tout à fait. Notre ami le Gentiluomo ne cesse de pester contre les temps qui courent en invoquant la grande Italie de naguère et jadis, mais l’humour n’est jamais absent de ses fulminations, la Professorella le retient de trop exalter le passé, et lui-même est le premier à saluer la Qualité se manifestant au plus que présent, comme celle de Mario del Sarto, le sculpteur « brut » dont je t’ai parlé déjà au début de notre correspondance après avoir découvert ces œuvres, exposées en plein air, et que cette fois j’ai rencontré en chair et en os, sous un beau chapeau blanc.

Lorsque nous nous sommes pointés dans le vallon, à l’aplomb des grandes carrières de Carrare, où se déploient ses centaines de sculptures, bas-reliefs, bustes, têtes et autres frises et fontaines, Mario, en tablier bleu, était en train de sculpter un énorme bloc de marbre quadrangulaire qu’il ornait de scènes en bas-relief évoquant l’histoire des carrières et la destinée particulière des spartani. Après les présentations, où le gentiluomo lui a révélé ma véritable passion pour son art (je suis resté près d’une heure à photographier ses pièces, en son absence, lors de notre premier passage), et que je lui ai dit ma surprise de voir tant de nouvelles sculptures de tous côtés, il m’a répondu qu’un artiste ne pouvait faire que créer sans discontinuer puisque telle est sa vocation, et d’ailleurs « lavorare riposa », travailler repose, est sa devise, qu’il a inscrite au fronton de son atelier. Sur quoi, voyant mon intérêt, il est allé chercher un morceau de marbre qu’il a commencé de façonner, au moyen d’une petite meule et d’un ciseau, pour lui donner la forme d’une figure au profil évoquant celles des îles de Pâques… et c’est alors que je lui ai dit ma détermination à faire plus qu’un reportage : tout un livre illustrant ses travaux et où il me raconterait sa vie.

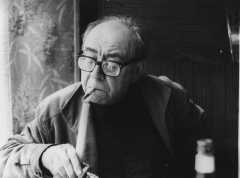

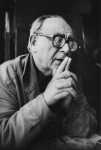

Je ne sais trop comment te le dire, mais tout de suite j’ai senti, chez ce grand vieillard de 83 au très beau visage et aux mains très fines, une qualité de rayonnement, de présence et d’attention, de précision dans le langage et de poésie dans l’expression, qui m’ont donné envie de le revoir et de le faire connaître, non du tout pour la gloire qu’il pourrait en tirer (il ne se fait aucune illusion sur les vanités humaines) mais pour le simple bonheur de faire partager éventuellement une belle rencontre.

Ce qu’attendant, sans t’avoir rien dit de tout le bien que nous pensons de ton livre dont j’ai fait la lecture du tapuscrit à ma douce durant tout le voyage, je vous embrasse sans oser vous dire Forza…

Photo : Chanan Getraide, vieille mosquée de Jaffa. Mario del Sarto et ses oeuvres.

Mario del sarto: il Spartano, statue d'environ quatre mètres de hauteur, destinée à se trouver juchée sur un pic dominant la vallée à l'aplomb des carrières du Canal Grande et des Campanili, au-dessus de Carrare.

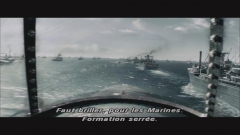

Ce matin on m'a demandé si je voulais participer à un repas avec la ministre de la justice française (c'est la ministre qui est française, pas la justice qui ne saurait avoir de nationalité, n'est-ce pas ?). J'ai décliné, on me prendra peut-être pour un snobinard, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire à ces gens qui veulent être partout, avec leurs cortèges et leurs emplois du temps minutés, et qui ne sont jamais nulle part. Dimanche c'était le premier ministre palestinien que nous avons attendu, dans ce centre pour enfant handicapés, dans le village de Doura, près d'Hebron, c'est un événement important pour l'équipe du centre, ils ont insisté pour que ma douce soit présente. Le ministre passera un quart d'heure, nous a-t-on dit, soyez au garde-à-vous entre midi et 16h30... Nous avons attendu, nous avons vu le défilé de voitures, toutes sirènes allumées, passer sur la grand-route, et repasser, et repasser encore, d'une école à un centre culturel, de la mairie à une autre école. Mais son emploi du temps était trop chargé, il n'a pas pu s'arrêter, et tous les employés qui attendaient là, tout beaux, qui s'étaient déplacés pendant ce jour de week-end, tous ces gens de rentrer chez eux, la tête basse. Mais quelle différence, entre une visite au pas de course et pas de visite du tout ?

Ce matin on m'a demandé si je voulais participer à un repas avec la ministre de la justice française (c'est la ministre qui est française, pas la justice qui ne saurait avoir de nationalité, n'est-ce pas ?). J'ai décliné, on me prendra peut-être pour un snobinard, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire à ces gens qui veulent être partout, avec leurs cortèges et leurs emplois du temps minutés, et qui ne sont jamais nulle part. Dimanche c'était le premier ministre palestinien que nous avons attendu, dans ce centre pour enfant handicapés, dans le village de Doura, près d'Hebron, c'est un événement important pour l'équipe du centre, ils ont insisté pour que ma douce soit présente. Le ministre passera un quart d'heure, nous a-t-on dit, soyez au garde-à-vous entre midi et 16h30... Nous avons attendu, nous avons vu le défilé de voitures, toutes sirènes allumées, passer sur la grand-route, et repasser, et repasser encore, d'une école à un centre culturel, de la mairie à une autre école. Mais son emploi du temps était trop chargé, il n'a pas pu s'arrêter, et tous les employés qui attendaient là, tout beaux, qui s'étaient déplacés pendant ce jour de week-end, tous ces gens de rentrer chez eux, la tête basse. Mais quelle différence, entre une visite au pas de course et pas de visite du tout ?

Tu le sais, Amira Hass est juive israélienne, elle a vécu à Gaza, elle habite Ramallah depuis dix ans. Elle dit le quotidien de Palestine, elle brocarde l'Autorité Palestinienne, les partis, elle dit ses amitiés, ses colères, elle raconte surtout l'Occupation. Elle est de ceux qui entretiennent le lien fragile entre les peuples, quand les murs et les haines s'échinent à le briser.

Tu le sais, Amira Hass est juive israélienne, elle a vécu à Gaza, elle habite Ramallah depuis dix ans. Elle dit le quotidien de Palestine, elle brocarde l'Autorité Palestinienne, les partis, elle dit ses amitiés, ses colères, elle raconte surtout l'Occupation. Elle est de ceux qui entretiennent le lien fragile entre les peuples, quand les murs et les haines s'échinent à le briser.

Ce qu’attendant je te donne des nouvelles de Georges Haldas, qui va mieux que je ne le craignais après ce qu’un proche de L’Age d’Homme m’en avait dit. Son ami Pierre Smolik, qui le voit régulièrement, m’a appelé tout à l’heure pour me dire qu’Haldas, quoique physiquement diminué, reste vif et très présent dans leurs conversations, comme me l’a aussi confirmé son éditeur Vladimir Dimitrijevic qui lui rend visite de son côté.

Ce qu’attendant je te donne des nouvelles de Georges Haldas, qui va mieux que je ne le craignais après ce qu’un proche de L’Age d’Homme m’en avait dit. Son ami Pierre Smolik, qui le voit régulièrement, m’a appelé tout à l’heure pour me dire qu’Haldas, quoique physiquement diminué, reste vif et très présent dans leurs conversations, comme me l’a aussi confirmé son éditeur Vladimir Dimitrijevic qui lui rend visite de son côté.